私の9月11日 「命を懸けて復興を」~あの日から2年半~

震災から2年半が経った9月11日。

私も宮城にいます。

村井嘉浩宮城県知事は、県議会で3期目出馬を正式表明されました。(10月27日投票)

知事とは今年の3.11に経済同友会のパーティーでお話させていただく機会をいただきました。

真っ直ぐ正面から、穏やかに私の目を見て、話を聞いてくださったのが強く印象に残ります。

河北新報によれば、

「東日本大震災からの復興を担う大事な時期に、

知事という職務が私に与えられた天命であるとするならば、

県政運営の重責を担い、引き続き宮城県の復興のために命を懸けたい」

「復興途上にあり、これを再生期、発展期へと導かねばならない。

2020年度までの県震災復興計画は私がつくった計画なので、 その責任を負いたい」

と述べたそうです。

2020年は「海岸林再生プロジェクト10ヵ年計画」の最終年。

東京オリンピックも開催されます。

私たちも復興の一端を担う一員として、知事の言葉に共感し、気持ちを新たにいたしました。

この災害を後世に伝えよう②(2008年岩手・宮城内陸地震の震災遺構)

この災害を後世に伝えよう①(2008年岩手・宮城内陸地震の震災遺構)

先日、いつもの通り名取出張後の各地視察に出かけました。

栗駒山(秋田・岩手・宮城の3県にまたがる山です)に向かう国道沿いは、

世界遺産平泉との一体化を目指す骨寺荘園跡の素晴らしい田園風景もあり、見どころが満載でした。

骨寺を抜けると、2008年の岩手・宮城内陸地震の震源地に近づきます。

道沿いの全てが「震災遺構群」。山裾の「道の駅」の案内地図でもそれを知らせています。

話は変わりますが、9月1日の「防災の日」に合わせ、河北新報社は震災遺構について連日取り上げました。

■復興祈念公園 国、施設整備へ検討委 ~石巻と陸前高田 年度内に基本構想~ (8月30日)

「石巻では宮城県と市が共同で、陸前高田では岩手県が整備し、国は両施設内に祈念施設を造る見通し」

■海嘯記念館、現存一か所のみ ~昭和三陸津波後、宮城沿岸に33ヵ所に設置~ (9月1日)

「人は忘れやすく、体験を語れる人もいずれいなくなる。伝承のあり方を工夫しなくてはならない」

■きょう 防災の日 ~「メモリアル事業」のいま~ ~中越地震被災地の取り組み~ (9月1日)

1995年の阪神淡路大震災の震災遺構は、ほとんど残っていないようです。

それに対し、新潟中越地震、岩手・宮城内陸地震を経て、

東日本大震災に関してはほぼ全ての自治体でメモリアル事業が計画されています。

ですが着手に至っているのは岩沼市等ごくわずか。

優先すべき他の課題が山積している事情、メモリアル事業開始年度が遅く設定されている事、

事業費の確保が壁になっている事など、遺構整備はこれからの事です。

名取市でのメモリアル事業の情報は目下とくに聞いていませんが、

復興計画ではメモリアル公園の記載はあります。

仙台空港横には名取市海岸林再生の会の鈴木英二会長のご自宅が、荒野の中にただ一軒、今も屹立しています。

空港にほど近い、徒歩でも行ける位置ですので、最終的には公園になるなどの可能性がありますが、現時点では明確な指針はありません。残し続けていることで、様々な意見が寄せられていると推察しています。

新潟中越地震の復興において、「時の経過とともに、震災遺構を残そうという声が強まった」とのコメントが紙上に紹介されていました。

震災から2年半を迎えます。海岸林再生もまさに本番を迎えようとする時です。

我々復興に従事する関係者は、この災害をどのように伝えてゆくべきかも含め、

今こそ将来を見据えたグランドデザイン、将来イメージを共有したいですね。

岩手・宮城内陸地震の震災遺構については明日、写真を中心にご紹介します。

まもなく震災から2年半が経ちます。時期柄、世間では中間決算。

来年度の事も自然と気になりますね。 私にとっては棚卸しの季節でもあります。

NHKスペシャル 震災ビッグデータ File.2「復興の壁 未来への鍵」を見て、

「コネクターハブ」という新しい言葉を知りました。

「負の連鎖」ではなく、「活性化の連鎖」への道筋でしょうか。

たとえ今、まだ震災前の状況に遥か及ばなくても、優良な関係先と数多く接点を持ち続けることで、

知らずと自分も、周りをも伴って活性化に導くのが「コネクターハブ」と解釈しました。

私たちは被災地における鍵を握る「コネクターハブ」となって、復興に寄与出来ているか。志向しているか。

棚卸しをするにあたっての、恰好のチェックポイントのヒントを得ました。

この番組を作った人たち、すごいなあと思いました。

地場産業には「振り屋」と言われ、中小・零細企業に仕事を回す会社があるという。

製氷や製缶が多いというのはちょっとピンときませんでしたが、

全体の情報が入るという事のようです。

震災後、石巻では必ずしも大手ではない会社が、自身も自覚せぬうちに「振り屋」の役割を果たし、

企業同士を結び付ける存在になっていた。「コネクターハブ」になっていたというのだ。

たらこ製造の「湊水産」で、震災後に僅かに残った設備を活かしインターネット販売に力を入れた。

ネット通販を運営する東京の大手企業との結びつきを得たその先には巨大なネットワークがあった。

「湊水産」は9千社以上をつなぐコネクターハブになり、他の取引先にも活性化の連鎖が起きたという。

苦しんできた企業は「強いコネクターハブ」との取引が増えることで好調に転じる機会を得ているという。

こうしたコネクターハブを見出すことも「行政だからできること」

http://www.tdb.co.jp/report/specia/1309_media.html (帝国データバンクHP)

【ネット中継あり】明日9月10日(火)10時~ 名取市議会で海岸林が取り上げられます

オリンピックが東京で開催される2020年、「海岸林再生プロジェクト10ヵ年計画」は節目の年を迎えます。

競技が行われる8月には全ての植栽を終えているはずで、

「名取市海岸林再生の会」は、「名取市海岸林を守る会」に名称変更し

次のステージである2033年までの管理計画を発表している事でしょう。

被災地でのテレビのインタビューでは、自分の生活再建で精一杯で、

オリンピックの日本開催が決まっても素直に喜ぶことができない気持ちを 伝える人もいました。

ほんの少しだけですが、その気持ちわかります。

しかし、私たちとしては、オリンピック開催が追い風になると信じて、粛々と仕事を進めていこうと思います。

震災から2年半が経とうとしていますが、 明日9月10日(火)10:00~ 名取市議会で

海岸林再生が取り上げられます。

市議会のHPより、その模様はネットでも見ることができます。

http://www.natori-city.stream.jfit.co.jp/

*録画でも見ることができます。

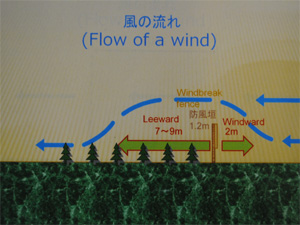

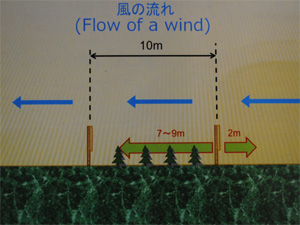

風が障害物にあたると、障害物の後ろにも、前にも風が弱まる場所が生まれることをイメージしてください。

北海道森林管理局日高南部森林管理署の皆さんが大変わかりやすい資料を見せて下さいました。

お借りして少しだけ理論に触れたいと思います。

風下の防風垣が遠すぎると、最大の効果を生まず、垣根と垣根の間の苗木や土壌を損ないます。

風は地表をえぐり取り、苗木の根は露出してしまいます。

この冬、雪や砂が苗木に堆積し、埋めてしまった現場を見ました。

ですが、冬の間は植物は休眠状態です。ですから、春先に掻き出してあげればイイだけです。

その現場では、却って砂や雪が防寒具になって、青々した苗木がそこにありました。

強風による飛砂で苗木がズタズタに傷つくこともありません。

なるほどーって思いませんか?これが宮城の海岸林再生の基本になると私は思うのです。

安堵したという感覚です。ただ、心配の種はまだまだ尽きません。

今年は3月から「観測史上最高レベル」の乾燥続き。真夏の60℃、70℃にもなる土壌などなど。

お金をかければ何でもできるかもしれませんが、被害面積は甚大。

他産業と同様、林業マンは「低コスト」を常に意識せねばならないのです。

60年かけて生まれた豊かさ

襟裳では、「木」の植栽を急いではならないと英断し、20年かけて草で荒野を覆うなどの数々の「えりも式緑化工法」を確立。その上でクロマツ植栽を開始。植栽後25年~30年を経て、広葉樹の進入を促すために「本数調整伐」を行い、クロマツと広葉樹が混在する森を目指す展開を図っています。

「あわてる者は貰いが少ない、急いては事を仕損じる」とは、名取事務所の佐々木統括の口癖です。植物遷移を飛び越えたり、初期から広葉樹を混植させたり、広葉樹のみを植えるという意見もありますが、我々実践部隊は、しっかり傾聴した上で、全国の長い海岸林造成の知見を改めて噛みしめ、早急に結果を求められることにも丁寧に対応せねばなりません。大規模施業を志しているから尚のこと、他産業と同様、常に低コスト施業を意識していると行動で示してゆきたいです。

襟裳でも当初、販売されているあらゆる種類の苗木を試験植栽したわけですが、最終的にクロマツにたどり着きました。今も71%はクロマツを植えているものの、事業開始から60年を経て数えきれないほどの樹種、数々の生き物や高山系の植物も育っています。山が本来の姿に回復し、「泥昆布」と蔑まれたものが、日高昆布とブランド化し、鮭・マスなどの漁獲高も緑化に比例してトップランクまで伸びたそうです。

海を守るためには山を守らねばならない。生活を守るためには砂の移動を止めねばならない。襟裳では、森づくりの趣旨を、行政、地元の多くが共有していたのが成功の鍵だったと思うのです。計画に改良を重ねながらも根幹は不動で、100年の計を地で行く骨太の考え方を貫く姿勢に深く共感し、それを受け継ぎ進化させている人たちに、心から尊敬の気持ちを感じました。

とにかく、重要な視察だったのだと思います。

8月31日のクロマツ苗(昨年播種分)

8月31日の育苗場の写真です。

おかげさまで苗木はよく育っています。

草は地元の人がしっかり取っていますが、9月21日(土)除草ボランティアの日には、またがっつり「おがって」いることでしょう。

ただいま、草取りボランティア緊急募集中。拡散歓迎します。

0005:育苗場入口の県道に看板を設置しました。 0229:第1・2育苗場あわせて165,000本育てています。植栽は5,000本/ha 0217:平均は25cmというところでしょうか。最終的に25cm~45cmに仕立てるのが目標です。

育苗場より活動レポート

久しぶりです名取事務所の菅野です。

六月・七月・八月の活動報告です。

六月末に第一回の総会を無事に終えることができました。

六月末に第一回の総会を無事に終えることができました。

自分も初めてのことでちょっと緊張しました。

二次回は盛り上がりました。

あの団十郎に会えるとは(地元ではちょっとした有名人)

ちょっと悲しいお知らせかも。

四月に床替えした抵抗性マツ・普通マツともに乾燥・寒風に耐えられず

枯れてしまうものが多く、抜き取り作業を行いこのような状態に・・・。

でも大丈夫。本来は移植しない小さすぎるものを

「もったいない」「育つかもしれない」と植えた結果なんです。

他の苗はちゃんと育っていますのでご心配なく。

七月初め事務所も夏バージョンに!

七月初め事務所も夏バージョンに!

海の家みたいでしょ。

よしずを掛けると中の温度が2度ほど下がるんですよ。

エコでしょ。

七月は雨の日が続き液肥を散布することができませんでした。

いまいち伸びも悪く葉の色も薄く・・(大丈夫かな)

八月に粒状の肥料を追肥しました。(要観察)

四月に播種したコンテナ苗は七月は雨の日が続き、

八月は日照りが続き成長に差が見られるようです。

コンテナ苗の伸びの悪い床に粒状を追肥しました。

この仕事、敵は天気?それとも草。心配事が多いこの頃です。