3ヵ月予報「東北、気温は平年並み」

「1月23日、気象庁仙台管区気象台が東北地方の3ヵ月予報(2~4月)を発表した」と河北新報社が報じました。

その太平洋側について注目すると、「気温は平年並みか低い」「晴れが多い」とのこと。

ちょうどその日、ある最前線に立つの技術系行政マンとの話の中で「雨がいくらかは降って欲しい」と祈るような、絞り出すような会話がありました。全く同感。去年のようだと本当にキツイ。3月から6月は「観測史上最も降水量が少ない」という年でした。

床替の翌日4月21日にしっかり雪が降り、ぬか喜びしましたが、その後は気温は低く、乾燥と寒風続き、曇りの日も多く、雨が降ってもお湿り程度で、ちょっとの雨ではすぐ乾いてしまう砂地の育苗場でヤキモキ。電話した相手にいつも天気の事を最初に聞いていたことを思い出します。

冬の寒さが気にならないほど、春の気候がまた気になってきました。

盛土の上で、気候、天候との間でどんな展開になるのだろうか。

佐々木統括との日々の会話は、天候を念頭に置いたシュミレーションを常に話し合っています。

考えられるだけの事をすべて考えて、最終的な選択は一つ。

僕らの頭は合戦前のような感じです。

しばらく、最も外仕事がない1月ということで、ブログを随分お休みしてしまいました。

記録しておきたいことは山ほどあります。また電車の中で頑張ります。

今回は新幹線の車中です。

国際協力ボランティアの木村です。

宮城県支部の新年会に出席したとき、オイスカの顧問であり、東京大学名誉教授である私は太田猛彦先生が講演をされました。私はそのパワーポイント操作をさせていただき、一番近い場所でお話を聞くことができました。

太田先生は森林に関する専門家です。難しい話が展開されるのかと心配しましたが、私のような専門外の者にでも理解できるように丁寧にお話しして下さいました。

先生の話の中で、衝撃を受けたのは、昔(室町時代、戦国時代、江戸時代)の日本の国土は緑豊かな姿だったと思い浮かべがちだが、実はそうではないということ。

その時代は、食糧確保や燃料としての薪の確保、あるいは材木のため、

山に人が入り、どんどん木が切られている状況だったそうです。

その結果を示す証拠として、浮世絵など昔の絵画の後ろには

緑色がない山がたくさん描かれていると、具体的な事例を示しながらお話ししててくれました。

多くの日本人は、木は切ってはいけない、木を植えないといけないと

思いすぎているようですが、実際は日本の森林は飽和状態で、

逆にもっともっと木を使わないければといけない状況なのだそうです。

そこで思い出したのは再生の会のメンバーの方々にお話を伺ったときのことです。

再生の会の方々は、子どもの頃、燃料として使うために松葉拾いによく行っていたそうです。

それと同時にきのこも収穫していたそうです。マツは栄養分のない土地でよく育つ木です。

昔は人が山に入り、栄養分となるものをすべて生活のために取っていきました。

だから、昔の木はマツが多かったのだそうです。

さらに面白い話は、小泉元首相が北朝鮮を訪問した時にいただいたお土産が

マツタケだったという話です。北朝鮮の人は貧しくて、

山からの恵みをすべて取りつくしてしまい、ある木といえばマツだけで、

それで特産品がマツタケなのだと…。

太田先生の著書、『森林飽和』はとても好評で、

すでに第5刷まで増刷されていると上司から聞きました。

今回の講演で聞いたあっと驚くような森や山の話が書かれています。

ぜひ、みなさん、読んでみてください。

凛とした雪と仙台の人々

国際協力ボランティアの木村です。

先日、半年ぶりに宮城に出張してきました。目的はオイスカ宮城県支部の幹事会と新年会の準備、来月行われる「海岸林再生プロジェクト定期活動報告会」の打ち合わせと企業訪問のためです。

幹事会、新年会とも「海岸林再生プロジェクト」の経過報告と今後の予定の説明が行われました。担当である吉田課長は「株主総会みたいな感じだ」と張り切っていました。新年会では32社、50名のオイスカ会員の方が寒い中、お越しくださり大いに盛り上がりました。

次の日は仙台市内の企業さんを訪問しました。私はプロジェクトのある名取市へしか出張したことがなかったため、仙台の街並みは新鮮な感じがしました。その 日の朝は粉雪が舞っていました。雪の降らない地域に生まれ育った私にとってはめずらしい光景です。路面はうすーく白に染められ、街ゆく仙台の人たちは慣れ た足取りで凛としていました。そんな凛とした仙台の人とたくさんの荷物を抱え、転ばないように歩く自分と比較して、「かっこ悪いな」と自嘲してしまった出 張でした。

広報の林です。

よく「名取、寒いでしょうね。雪は降りますか」と聞かれます。

寒さに弱い私は昨年、一昨年の3月11日の現場訪問時の寒さに凍えていました。

現場のおじさんたちからは、津波から逃げて体がぬれたまま屋根の上で一晩を過ごした話

など聞いてはいましたが、その寒さを体験して、当時の大変さを思い起こすと苦しくなるほどでした。

昨年は、4月後半の移植翌日の雪にも驚かされました。

ものすごい積雪ではありませんでしたが。

今年はまだ積雪の便りは現場から来ていませんが、昨年、東北復興新聞に掲載された写真には真っ白な雪が積もっていたのを思い出しました。

苗は積雪に埋もれていた方が寒風にさらされない分ダメージが少ないのだと聞きました。今年は雪、積もるのでしょうか。

今日は「大寒」ですね。

1月18・19日に「学校林」のシンポジウム聴講も兼ねて仙台に来ました。

朝はもちろん氷点下。地元の人は「今年は寒い」という人もあれば、

名取は寒くないという人もいます。

さすがに強風。快晴の中、蔵王からの粉雪が舞っていましたが、

午後は小雪にかわりました。

育苗場では、地主さんの旧宅の解体が始まりました。

日曜日でしたから少し時間を割いて、育苗場から北の「メガソーラ」や、

3本が並行して流れている排水路修復現場、排水ポンプ場建設、

治山工事、農地復旧工事などを見てきました。

メガソーラについては、折を見てお伝えしようと思います。

どこもかしこも、メガソーラな気がします。

クリスマスに現場を後にして以来の出張でしたが、

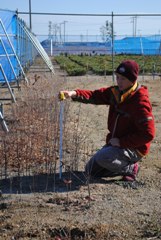

随分と久しぶりの苗が、いつも以上にいとおしく思え、

時間を忘れそうになりました。

虎は千里往って千里還る

国際協力ボランティアの木村です。

「海岸林再生プロジェクト」を離れていた4ヵ月の間。

この1月より再び、「海岸林再生プロジェクト」に携わることとなりました。

福岡にある西日本研修センター、インドネシアにあるスカブミ研修センターでオイスカのさまざまな事業を勉強させていただきました。

さて、いよいよ、手塩にかけて育ててきた苗木が今年の4月に植栽されます。

床替え移植や種まきなど昨年行った作業にプラスして、植林活動が行われますので再生の会のメンバー、地元の方、各企業からのボランティアなど、皆さんの協力を総動員していかなければならない年です。私からもこのブログで皆さんにお願いを呼び掛けることが多くなりますが、是非、その時はどうぞよろしくお願い致します。

今回のタイトルは「虎は千里往って千里還る」ということわざです。

今年は午年ですが、私は寅年です。

このことわざの意味は、虎は一日の間に千里の道を行き、

またもどってくることができる。勢いの盛んなさまのたとえ(広辞苑より)です。

西日本研修センター、スカブミ研修センターでの活動の勢いをそのままに

海岸林再生プロジェクトにぶつかっていきたいです。

東北被災地のこと、忘れていません!

かわさき市民アカデミー・川崎市早野聖地公園里山ボランティアの井上です。

2013年12月14日15日、かわさき市民アカデミー20周年記念行事に併せてフェスタ(学園祭)が開催され、昨年に引き続き、オイスカの「海岸林再生10ヵ年プロジェクト」の写真パネルを展示しました。11月8日現地取材のクロマツの最新カットや、「林野庁は植栽団体を公募中」の最新情報、名取市に完成した植栽用の盛土の全景を掲載しました。

オイスカの顧問であり、海岸林再生プロジェクトにもアドバイスをいただいている太田猛彦東大名誉教授が、今年、かわさき市民アカデミーの学長になったこともあり、パネル展示と寄付金パンフ配布は好意的に受け止められました。海岸林パネルは、講座・見学のレポートパネルの展示の中にあって、ひときわ注目を集めました。パネル展示室の来訪者は昨年の倍の150名ほど。説明をしっかり聞いてくださって、手渡しした寄付金パンフはおよそ100部。その場で寄付をくださった方が2名(2000円)、募金箱には7300円強が寄せられました。私以外の説明者が数名出てきたことが今回の特徴で、今後につながると期待できます。

「東北に何かしようと思っていた。使い道がはっきりしているから、こんな寄付ならいいね。」

寄付をしてくださった方の声です。

東北のこと、忘れてはいません。

声さえかければ、気持ちを引き出すことができます。写真パネル展はその有効な手立てです。

また、寄付を訴えるためだけでなく、これまでに寄付してくださった方々に最新情報をお届けする機能が、写真パネル展にはありますので、継続が大事だと意識しています。

2013年、太田先生の「森林飽和」特別講義の会場と、川崎市のバラ苑開放期間中の私の自宅前、職場のOB会や学校の同窓会でも新しく実施しました。2014年は、早野聖地公園里山ボランティアの炭焼き小屋、春・秋のバラ苑開放期間の自宅前、早野聖地公園の春・秋のお彼岸バザー、そして、かわさき市民アカデミーのフェスタを定番会場にして、さらにさまざまな機会をとらえて実施していきます。

年末に、あるグループが育苗場に来てくださいましたが、広葉樹の苗床を案内したとき、

「全部枯れているじゃない!」

と真剣に大きな声で言われ、ハッとしました。

成木だけでなく、苗も落葉することを念押しするのが一瞬遅かったか…(笑)見事に落葉していると言えばその通りで、何とも思っていませんでした。

一般の方が広葉樹の苗畑を見る機会はなかなかないですよね。仕方ないです。

クロマツ9割、広葉樹1割のイメージを描いていますが、2013年はクロマツに集中し、広葉樹は本当に試験的に始めたわけですが、やはりいろいろ育て方の違いがありました。

肥料のやり方によっては、もっと苗高を伸ばすこともできます。

1年で十分植栽できるのですね。

私たちは敢えて、ほとんど追肥しませんでした。

来年は、ケヤキとヤマザクラも始めます。

秋には内陸防風林用にヤブツバキの種子を拾うことになるでしょう。

2020年に向けて

気持ちも新たに仕事始めを迎えました。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

正月はいつも以上に新聞を読む時間が取れました。

2020年は東京オリンピックの年となりましたが、

奇しくもこの年は、実にさまざまな節目の年なのですね。

多くの課題の中期計画目標年であることを、あらためて知りました。

世の中自体もきっと様変わりしていることでしょう。

2020年といえば、震災から10年を迎え、

植えてきた木々が長期的に管理がなされるよう移行してゆく節目の年です。

宮城県復興計画では、

2013年までが「復旧期」

2014年~2017年までが「再生期」

そして2020年までが「発展期」です。

震災直後に発表された県のこの計画を、

強く意識して「海岸林再生プロジェクト10ヵ年計画」をすすめてきました。

私たちにとっての2020年は、名取市海岸林再生の会を

「名取市海岸林を守る会」に組織変更するための大詰めに入っている計画です。

2033年までの下草刈り、つる切り、雑木の除伐などの管理経費を含む

総経費10億円は集め終わり(目下、あと7億円強です)、

先駆けてきた現在の再生の会メンバーや、若い世代を含む地元市民とともに、

先々の計画について話し合っている事でしょう。

できれば、(先日ブログで紹介した「浜松・三方原防風林」がある開拓記念碑のように)

しっかりした石碑を立ててから、守る会に移行したいです。

名取事務所の佐々木統括とは、クリスマスの日、

2013年最後の雑談として、「2020年には現代の愛林碑を立てよう」と話したばかりです。

この年までに海岸林再生予定地への植栽を終える計画で、

最初に植えた木は、高さ1.5mの防風垣を超える寸前になっているのではないでしょうか。

雑草や雑木も増えているでしょうから、多くの方の協力を得ながらも、

広大な面積の下草刈りに追われているのは間違いないですね。

ニセアカシアなどはきっちり駆逐したいところです。

私も50歳を超えても林業会社在籍当時のように、

若い職人さんに混ざって刈払機で作業しているかもしれません。

海岸林の内陸側の農業には本当に期待しています。

若い世代も混ざって6次産業化し、世界に輸出する勢いで農産物を作っているといいなといつも思います。

うちには2人の中学生がいます。

オリンピックには出てないと思いますが、

選手としては今の中学生ぐらいが中心として活躍するんでしょうね。

世の中は成熟し、東京オリンピック一色となっていたとしても、

僕らは僕らで賑やかで忙しい毎日を過ごしていることでしょう。

いつか、そういう好き日を迎えられるように、

健康第一を肝に銘じて、多くの方とともに一つずつ頑張ろうと思います。

今年も忙しくなるなあ。

プロジェクト長期フロー