お伝えしたかった御礼

先週、私どもの理事長とともに皆川芳嗣農林水産事務次官に面会の機会をいただきました。

海岸林をはじめとする国内森林環境保全や、木づかい運動への参画、海外での農業を軸とする開発協力、森林環境保全、沖縄での大規模な農業技能実習生の受け入れ、30年来の森林再生を手がけてきたフィリピンでの台風被害調査報告、マングローブの効果など、どういう話題でも裏付けが出せるようと準備をして臨みました。

皆川次官は、東日本大震災発生当時の林野庁長官で、2011年3月17日付の私ども発信文書、「海岸林再生に関する協力の申し出」を受け取っていただいた忘れ得ぬ方です。

「順調のようですね」と、次官からすぐに海岸林の話が始まりました。林野庁関係者が事前にレクチャーをして下さったのでしょう。林野庁長官時代に何度もお目にかかってきたので、名刺をお渡しするタイミングを失ってしまいました。

「オイスカさんは、育苗によく気付きましたね」身に余る評価が続き、少々茫然としましたが、①育苗事業への参画、②被災地農家の雇用、③スピードとスケール、④現場経験と専門性、私の記憶ではこの辺りを評価して下さったように思いました。

震災から3年。名取市内国有林に関する協定は、もう間もなくと思いますが、申し出をさせていただいて以来、多くの職員の方々と日常の協働をさせていただいていることへの心からのお礼と、被災地住民や全国の支援者と接する中での、現場の肌感覚も十分お伝えできました。

初めてお目にかかったのが、2011年4月4日。民間活力の活用についてお話申し上げ、その場で、7月上旬の海岸林再生シンポジウム開催に賛成して下さり、当日は、最初から最後までご出席いただいたこともあり、シンポジウムはその後の活動にとって、非常に重要な「布石」とすることが出来ました。今振り返っても、過酷な業務でしたが、あのタイミングで開催を決断し、実行できたからこそ、今があるとも思います。

少しお伝えするのが遅くなってしまいましたが、 広報「なとり」に2月22日(土)の第1回定期活動報告会 in名取市文化会館が掲載され、名取市全世帯に配布されました。 1ページ全て使って告知いただいたことを、非常に嬉しく思います。 記事はこちら→→→→PDF

市の広報を、我々オジサン世代がどれ程読んでいるのか? 先日、私の自宅近所の少年野球大好きオヤジ10人に聞いてみました。 結論。 誰も読んでいない。。。 「亭主元気で留守がいい」を地で行く、あの人たちが読むわけないか。 でも、大事に読んでいる人がたくさんいるのは事実ですよね。 やっぱりこれを見た名取市民の方から多数お申込みをいただいています。 晴れ舞台、うまく仕事できるだろうか。。。 腹をくくって頑張ります。

ボランティア募集開始

ボランティア募集に関して、海岸林HPで公募開始しました。

→→→ボランティア活動計画

平成25年度の視察・ボランティア育苗場来訪は

最終的に1,000人程度になる見通しです。

来年度は2,000人近くになるでしょう。

平成25年度の雇用は1,000人工に迫る見通しで、来年度は1,100人を超えるかと。

2月22日の定期活動報告会が終わったら、春の現場の準備が一気に加速します。

来訪者もボランティアの方も増えるでしょう。

北海道えりも町役場の方たちにノウハウ提供いただいた素材を参考に、

植樹祭(仮称)の準備にもかからねばなりません。

(まだ公募できる段階にありません。まだまだ先になる見込みです)

しかしそれも大事ですが、まず4月第一週には、

事務所半分を2階建てにする調整に入りました。

現場の佐々木統括を補佐するため、私は3月第4週~6月末まで、

生活の軸を宮城に移すことになると思います。

週末など帰れるときに、東京の本部事務所と自宅に。

サクラの開花予想が、仙台は4月20日頃と発表されましたね。

その頃は「床替移植」です。

来年度はまだ露地栽培の2年生クロマツも多いですが、

コンテナ栽培が増えてきます。コンテナは床替が必要ありません。

土は培養土です。コンテナが増えると育苗場の「除草」は減ってゆきます。

床替も除草も体験するなら今のうちに。

「クロマツ暦」という基本はありますが、

時間とともに作業内容は毎年変わってゆきます。

来年度も大勢の方と接する年になるでしょう。

河北新報社の記者さんのアドバイス通り、

「一期一会」という気持ちでいられるようにしなければ。

2月8日・9日は大雪でしたね。 電車遅延、運休、回復の見込みなしと、予想とおりの状況でしたが、 雪見を楽しんでいました。 東京で自宅近くのビニールハウスがつぶれているのを見て、名取事務所は、12日までお休みのため、 第一育苗場の大友班長に電話して、名取の状況を聞いてみました。 「仙台で40cmとか言ってたけど、こっちはそうでもないね。35cmぐらいだね。記録的っていうけど、 15,6年前に腰までつかる雪が降ったのから比べればねー。今回の雪は、3月の湿った雪と違うから 軽かったね。ハウスとハウスの間に隙間を風を計算してちゃんと設けてるし、近所でもつぶれたなんて話は まだ聞いてないね。育苗場はまだ見てないけど、大丈夫でしょ。しっかりした骨組みだし。」 (電話の向こうに奥さんの声) 安心しました。佐々木統括もハウスを気にはしてると思いますが、何ともないと判断しているのでしょう。 10日に宮城県支部事務局長の小野さんとも電話しましたが、通勤が大変だった模様。 苗は雪に埋もれても全く平気です。 雪折れもありません。 今年はまだまだ降るんでしょうね。 2月22日の報告会・23日の視察バスツアーは雪でも決行します。

*確認したところ、育苗場駐車場に車を入れられず、雪かきしてから車を止めたとのこと。

震災以来3年。

節目となる大きな良き出来事があり、

夜、第1育苗場班長夫妻を訪ね報告しました。

地元を束ねる自治会長でもあり、仕方なく2期目も続けるようです。

母屋は津波で流され、本人いわく「納屋」の2階に今もお住まいです。

納屋と言っても住むには十分。ですが、確かに納屋は納屋です。

「絆なんて、そんなもんはない」

開口一番、夫妻ともども、声をそろえて。

ちょっと、ドキッとしました。

僕が来るまで、二人で何か話していたんでしょう。

それからはゆっくり世間話。お題目は40品目ぐらい。

TTPから、第2育苗場のTさん達との小学校同期会20年続く温泉旅行での、

男らしさ丸出し(馬鹿さ加減的に)の暴露話まで。

自分たちと違う世代と話したくって仕方ないんだと思います。

子どもさんたちは、すでに社会人となり忙しく、

孫と話したくても事情が許さず。

話を聞いてくれる人、話し相手になってくれる人が

欲しいんだと思います。

時折、私自身の事を聞かれます。親をどう思うか、地域社会とどう関わっているかなど。

違う世代と話す機会が少ないのは、被災地に限った話ではないですね。

はじめは「おなかが痛い」とちょっと弱ている様子でしたが、

徐々にそうでもなくなり、気が付いたら23時になろうかと。

3時間世間話をした後は、奥さんから「治ったんじゃないの?」と。

ところで、「絆がない」とは家族の絆のこと。

身につまされます。親としては、時には子どもに一言苦言を言いたくもなりますね。

3年がかりのこの仕事を、3人でいろいろと振り返り、

吉報をしみじみと、喜んでくれました。

農業はいよいよ本格モード。この春もお互い忙しい。

今晩はお互い休肝日。「とんちゃん」もなし。

お茶をゆっくり、何杯もいただきました。

1995年、私は社会人2年目。

ある巨大アメリカNPOと大手町で日々、向き合っていました。

そのNPOは霞が関や大手町・丸の内を席巻しているかの如くの勢いでしたが、

理念や運営方法、市民へのアプローチもオイスカと近いと感じ、

無力な一新人のくせに「なにくそ」と心底思いつつ、その裏、内心は興味津々でした。

経団連さんに頼んで、シンポジウムを一緒にやらせて貰ったり。

私は英語は話せませんので、経団連の職員の方に通訳を頼んで話しをさせてもらい、

その団体の日本部長の女性から、「ミッション」という言葉を教わりました。

BS放送というものが始まった頃だったと思います。

そのアメリカNPOの後方支援部隊、

つまり資金獲得部隊の様子がNHK-BSで放映されることをこの団体と引き合わせてくれた

神戸製鋼所や安田火災海上から経団連自然保護基金へ出向した方が教えてくれました。

支援の問い合わせ、資金の協力の申し出の手紙が、毎日届いていることを物語る、

箱の中に満載の映像が、一瞬、テレビに出てきたことを今も忘れません。

いつかそのような、共感を得られる現場を実践したいと思いました。

いま、箱一杯とは言えませんが、毎日寄附を寄せてiいただけるようになりました。

ここ2ヵ月ぐらい寄せられる寄附の6割方は、宮城県からです。

見知らぬ方たちが、しかも幾人の方たちが、単なる「イイね!」ではなく、

行動をして下さっているとしか思えません。

私たちには分かりませんが、いま、何かが起きはじめたように思えます。

と同時に、期待されることの怖さも知っているつもりです。

私はアメリカには一度も行ったことはありません。

英語は全く話せません。でもいつか彼女の力に追いつこうと、ずっと思っていました。

強く思えば必ず叶うという体験は、これまでも何度もありましたが、

何となく、背中が見えてきたのは間違いありません。

でもそれは、見ず知らずの、またはよく知っている「同志」の皆さんのおかげ。

多くの方の活躍の環境を整える、多くの方をつなぐのが、

私たちに与えられた「ミッション」とずっと思っています。

2月22日 「海岸林再生プロジェクト 第一回定期活動報告会 IN 名取文化会館」

木村です。

「海岸林再生プロジェクト」も4年目を迎え、

いよいよ今年の4月から植栽が始まります。

皆さまのご支援のおかげで漕ぎ着けました!

ご支援ありがとうございます。

そんな節目の時に「オイスカ」「名取市海岸林再生の会」が主催、「名取市」が共催し、

名取市民に向けて、行政との協定締結の宣言と

今後の意気込みを伝える報告会を開催します。

海外研修を終え、「海岸林再生プロジェクト」に戻ってきて、

最初の大仕事が「第一回定期活動報告会」ということで戸惑いはありますが、

当日は会全体がうまく動いていくように裏方に徹してがんばります。

おもしろいとか、たのしいとかということ以上に、

ビシッと会が決まるようにしていきたいと思っております。

報告会の目玉は東京大学名誉教授の太田先生の基調講演ですが、

私の注目はトークセッションで当プロジェクトの主担当であり、

私の上司である吉田課長が大勢の前でどんなことを話すのかということです。

詳細はこちらをご覧ください。

→http://www.oisca.org/kaiganrin/1600(第一回定期活動報告会のご案内)

「さすが!」と思わされるお助け隊員さん 2

昨日の続き、NHK出版・倉園さんからの寄稿文です。

================================

さてさて、著者の太田氏が本書を書くにあたって

協力してくださったのがオイスカさんです。

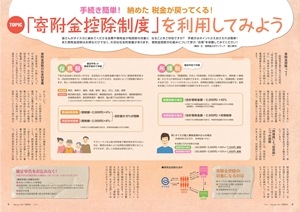

オイスカさんは「寄付金控除」の対象になるぐらい、

信頼すべき活動をなさっている公益財団法人です。

(ということをあとで知りました。ごめんなさい。)

「寄付金控除」とは、寄附した金額分を、

所得控除に含めることができるということです。

例えばもし年収が400万円で、所得控除が100万円で、

300万円に対して所得税・住民税がかかるとします。

オイスカさんに1万円寄附すると、所得控除が101万円になり、

299万円に対して所得税・住民税がかかるようになるわけです。

なにか社会のためになることがしたい、

でも時間がない、せめてお金を有意義につかいたい。

そういう方にとってこの制度はいいことずくめです。

かくいう私もオイスカさんで初めてこの制度を知って感激し、

ええと、いくらでしたっけ(内緒)寄附させていただきました。

どうぞご検討ください!

================================

月刊「OISCA」の今月号でも、「寄附金控除」について紹介しています。

ご寄附くださった皆さん、倉園さんが「いいことずくめ」だというこの制度、

ぜひ活用してください!

「さすが!」と思わされるお助け隊員さん 1

このブログでも何度か紹介している

太田猛彦先生の『森林飽和』の編集を担当した

NHK出版の倉園さんに寄稿をお願いしたところ

「さすが!」と思うものが送られてきました。

今日、明日と2回に分けてご紹介します。

================================

「山」と聞いて緑に覆われた山を思い浮かべた人。

子どものころ画用紙に「山」を描いて緑色に塗った人。

あなた方は「現代人」です。

なぜか?

100年前、人が思い浮かべる「山」の色は茶色だったからです。

本書の口絵を見ればわかります。

これがほんの100年前までの「山」の姿。

なぜか?

すべての木は切られ、草は刈り取られていたからです。

人は木や草を使わなくなった。

その結果、山は緑に覆われた。

それだけなら、問題はなかったのです。

何が起きたのか。

山から遠く離れた海辺で、砂浜がなくなり始めたのです。

山の木と海辺の砂と、なんの関係があるのか。

そう思った方は本書37ページの図を見てください。

立ち読みでも分かります。

風が吹いて本当に桶屋がもうかる仕組みです。

人が木を使わなくなった→OK。

だから山に緑が増えた→OK。

だから砂浜が減った→??

砂浜は減るのは上流のダムのせいだ、

いやコンクリートに使おうと取りつくしたせいだ、

いやいや浜辺のテトラポッドのせいだ、

いやいやいや温暖化で海流が変わったせいだ。

いろいろ言われます。

でもたぶん本当の理由は「山に木が増えたから」です。

砂浜が減った理由は、

サル、シカ、イノシシ、クマが増えた理由と同じです。

大まかに言えば、花粉症が減らない理由とも同じです。

いったい、いまの日本で何が起きているのか。

本書を読むと、未だかつて経験したことのない時代に

私たちが入っていることを実感します。

それは本書218ページの図でわかります。

立ち読みでもわかります。

でも、できれば、買って読んでみてください。

「原生林」のはずの白神山地から大量に木が切り出されている図とか、

今でこそ多摩の水源林だけどマツの木が一本しかなかった時代の写真とか、

これらは立ち読みでわかるとしても、

「自然豊かな里山が失われつつある」

「大雨による土砂災害が増えている」

「森林は渇水をふせぐ」

「針葉樹の人工林より広葉樹の天然林の方が水をためる」

のような思い込みを、

全部ひっくり返すためには、

この本をお手元に置いて欲しいと思うのです。

(図書館でも借りられているようなので!)

編集担当である私にとっても意外なスピードで版を重ねて、

いま第5刷となりました。読んでくださった方、ありがとうございます。

読売新聞で畠山重篤さんが書評を、

朝日新聞で高村薫さんが紹介をしてくださり、

日経新聞、北海道新聞、意外なところでは

俳人・宇多喜代子先生が取り上げてくださいました。

刊行から1年半、じわじわと広がりつづけているようです。

================================

ここまでは、『森林飽和』の魅力ですが、

明日はオイスカの魅力?を語ってくれます!!

2011年の「海岸林再生プロジェクト」立ち上げを、

指折りの配慮でバックアップいただいた方の転勤先近くに仕事で行くことがあり、

「ひさびさ飯でも!」とノリで電話したところ、

海岸林ではない仕事ですが互いの目的も偶然合致していて、

その方と運よく半日ご一緒できました。

「最初はなんちゃって団体の一つ程度に見られてたよねー」と、

3年前を振り返って鋭い一言。

当時、我々の実施能力に懐疑的な見方もあったことは、

体でしっかり感じてきました。

私自身でも、逆の立場ならその通り疑うでしょうね。

その方は、2月22日(土)15時から名取市文化会館で行う

「第1回定期活動報告会」に、真っ先に申込表明をしてくださいました。

立ち上げにはさまざまな方が関わってくださいましたが、

今回の報告会の意義を我がことと思って来て下さる方のためにも、

恥ずかしくない「みんなの晴れ舞台にしたい」と思いながら準備しています。

震災から間もなく3年になりますね。

昔、初めて関わった山の整備で

以心伝心で信頼し合って仕事できるまで3年かかったことを思い出します。

(もっとも今回は、もっと早く充実感と手ごたえを感じましたが。)

支援者になろうなどという態度を見せなかった銀行幹部の方が

3年目で突然個人で会員になって下さったこともありました。

毎日全国の方からご寄附が続いていますが、

特に今、「宮城県内からが件数ベースで6割以上」。

まさに今、宮城からの、

しかも個人からの寄附続伸には驚いています。

3年が経ち、まったく見ず知らずの大勢の方から応援いただけるようになってきました。

大仕事=3年というのは、常に思います。

「信頼醸成に3年かかる」。

立ち上げの時に想定しました。

日々、山のような仕事との格闘の毎日。至らぬことばかり。

時々、仕事の物量や期待からのプレシャーなのか、

手が動かなくなるような感覚になる時があります。

ですが、支えて下さる無数の人のためにも、

粘り強く、粛々と頑張ってゆこうと思います。