広報の林です。

「海岸林再生プロジェクト」に携わるようになり、“松”と聞くと反応してしまう私。

数年前からお茶を習っているのですが、

お茶の世界にも時々松が登場します。

風情があるなぁと思うのは、“松風”。

お釜に入ったお湯がしゅんしゅんと煮える音を“松林に風が吹く音”だというのです。

私の地元、浜松市には浜松城のすぐ下に“松韻亭”という

松林に囲まれたお茶室がありました。

←お菓子やお道具の文様(柄?)には“敷き松葉”が出てきます。

敷き松葉というのは、日本庭園などで見かける冬支度で、苔を霜から守るため、苔の上に松葉を敷くそうです。

お茶の世界というより、日本の文化・生活の中に松が根付いているということですね。

国際協力ボランティアの木村です。

だいぶ前の話になりますが・・・。

2月22日の第一回定期活動報告会と23日の視察ツアーにご参加いただいた皆さま

そして会の開催にご尽力していただいた関係者の皆様、本当にありがとうございました。

無事終了したものの、多くの反省点がたくさんありました。

初めてこのような大きな会を体験した私は多くの失敗をしました。

しかし、その失敗をカバーしてくださるたくさんの協力者がいたことに感謝の気持ちでいっぱいです。

誠に勝手ながら、「私が選ぶ貢献MVP in 第一回定期活動報告会」はおふたりいらっしゃいます。

1人目は四国支部、事務局次長の池田さんです。

彼は香川県から夜行バスと格安飛行機で、0泊3日で駆けつけてくれました。

当日はご来賓の対応など積極的にしていただきました。

2人目は本部でボランティアをしてくださっている徳田さん(写真左)です。

(当日の感想などオイスカのブログで綴ってくださっています)

徳田さんには、事前準備の段階で、参加申込書の取りまとめ、受付用の名簿の作成などをしていただき、本当に助けられました。そして、いつも「木村さん、何か他にお手伝いすることはないでしょう か」と私を気遣いながら積極的に作業を進めてくださいました。

自分の力不足を痛感するとともに、それを補おうとサポートして下さる先輩たちの存在の大きさを感じました。皆さま、本当にどうもありがとうございました。

遅くなりましたが、先週の報告です。

4日ぶりに東京に戻ると机の上には、届いた書類と伝票、決済の山、

部のみんなの報告・相談が待っていました。

騒がしいオヤジが帰ってくることへの申し訳なさも少々。

日曜日。

宮城県庁自然保護課からのご依頼で、

新しく森林インストラクターに認定された方に活動を紹介。

パソコンの操作が上手くいかなくて冷や汗。

映像処理の事を若い衆にもっと教わらねば。

月曜日。

仙台での資金獲得回りと、名取事務所での事務。

植栽現場も少々歩く。佐々木統括の帰宅の車に乗り込み、

車中、諸処話をしながら松島経由で仙台のホテルに宿泊。

火曜日。

宮城テレビ放送での打ち合わせ後、オイスカ西日本研修センターで11ヵ月間の農業研修を終えた研修生12名と合流し、海岸林再生プロジェクトの現場説明と、名取市海岸林再生の会の鈴木会長からの説明。第一育苗場の農家の皆さんが、自分の農業ハウスを増設している現場にも。

宮城テレビ放送での打ち合わせ後、オイスカ西日本研修センターで11ヵ月間の農業研修を終えた研修生12名と合流し、海岸林再生プロジェクトの現場説明と、名取市海岸林再生の会の鈴木会長からの説明。第一育苗場の農家の皆さんが、自分の農業ハウスを増設している現場にも。

夜は、松島海岸駅近くの湯ノ原温泉(知る人ぞ知る熱湯)で、地元オイスカ会員との交流会。宿泊費が安く、食事もおいしい。客でもなんでもビシバシくる女将さんとは3年のお付き合い。久しぶりに会話ができて、ちょっと嬉しい。

水曜日。

第二育苗場の方たちの農場で、小松菜収穫後のハウス内除草をお手伝いしながら「農業」の話を。

やっぱりオイスカの研修生はたった一言の指示で機敏に動ける。

除草と言っても、安心して受け入れてもらえる。雨降りのため、足元の泥濘が半端なく。

私は途中で離脱し、オイスカ宮城県支部の亀井昭伍会長、小野事務局長とともに、

フィリピン台風復興のためにご寄附をくださったロータリークラブのガバナーを訪問し、

感謝状を贈呈。夕方は、駅から10分の宮城県支部事務所で事務。

帰京前に、お決まりのラーメン屋へ。1件目は既に行列のため、経済同友会のFさんに教えてもらった店に。一杯だけ生ビールを飲んで。

帰京前に、お決まりのラーメン屋へ。1件目は既に行列のため、経済同友会のFさんに教えてもらった店に。一杯だけ生ビールを飲んで。

帰宅すると、高校に合格した長男はスマホを買い、娘からは「足が臭い」と言われ、4歳の息子は初めての似顔絵をくれました。ないはずの髪の毛が描かれていたのですが、なぜか赤毛。あまりにもひっどい顔だったので、家族全員が腹を抱えて爆笑。

帰宅すると、高校に合格した長男はスマホを買い、娘からは「足が臭い」と言われ、4歳の息子は初めての似顔絵をくれました。ないはずの髪の毛が描かれていたのですが、なぜか赤毛。あまりにもひっどい顔だったので、家族全員が腹を抱えて爆笑。

数日おいてまた宮城に来ています。今回は7日間。震災から71回目。年間何日宮城にいるのか、自己管理の上で把握しておかねば。

「あきるぅ~~~~!!!」

広報室の林です。

2週間ぶりに訪れた名取では学校や地域で追悼式典が行われていました。

私も震災の翌年から2時46分には宮城県で黙とうを捧げています。

この日も再生の会のメンバー3名が育苗場でコンテナ苗の

草取り作業に来てくださっていました。

外からハウスの中を覗いて声を掛けると

「あれ~久しぶりぃ~・・・じゃないか。この前も会ったねぇ・・・」と

いつもの調子で迎えてくださいました。

外は寒いけど、ハウスの中はぽかぽか。

私も早速仲間に入れてもらうと女性2人が「小さいけど、マツ痛いから。素手じゃダメダメ」と。確かにちくちく攻撃されます。「いいや~大丈夫だよ~。この人の手は男とかわんねぇ、ごっつい手なんだからぁ」といじわるなMさん。そういえばMさんも素手で作業をしています。

ちくちくマツに攻撃されながら、草と一緒に小さなマツが抜けないように気を付けながら丁寧に丁寧に草を取っていると、Mさんが突然大きな声で「あ~~~あきるぅ~~~~~!!!年寄りはすぐ飽きるんだぁ」と。

草取りは重労働ではないものの、単調な作業ですから、朝からただただ草と格闘していればMさんでなくても誰でも飽きてしまいます。夏にもSさんが言ってました。「草取りはホント飽きる。でも終わった時きれいになると嬉しいんだよなぁ」と。

Mさんも「ほら、オレがきれいにしたところ、写真撮って」と。

→→→→

Mさん、いつも作業おつかれさまです。

今度おそろいの軍手を買ってプレゼントしようかなぁ・・・。

冷やかすおばさんたちの様子が目に浮かびます(笑)。

この足跡はなんでしょうか?まだ、調べる余裕はありません。

この足跡はなんでしょうか?まだ、調べる余裕はありません。

車のライトを点けると、タヌキの目が光る時があります。

それに加えて、何種類かのもう少し小型の動物がここにも戻ってきたのでしょう。

朝はキジの鳴き声がたくさん聞こえます。しかし、震災から3年。ヘビは今年も見ませんでした。野良猫や野良犬は全くいません。

いずれも海から1.4kmの第一育苗場内です。

周りに人家はなく、復旧工事が進む畑と、不耕作地や元の宅地に震災後、急激に増えた、農業の大敵の外来種セイタカアワダチソウなどが生い茂るヤブ。

動物にとって隠れるところには困りません。

例のコブハクチョウは、農地の復旧工事がこの地でも本格化したため、

どこかに行ってしまいました。広浦あたりで悠々と暮らしているでしょう。

日没後は空港の光しかありません。

先日、育苗場の地主さんの焼却炉が盗まれ、物騒です。(我々もセコムします)

泥棒もしっかり足跡を残してくれるといいのですが。

行政からお金は出ないんですか?

連日、報道関係者や初めて会う方たちから質問されること。

日曜日に仙台で講演した際は、数人から。

「行政からお金は出ないのですか?」と。

(全く利用しないとは言いませんが、9割9分民間資金で行うことになるでしょう)

名取市文化会館での定期活動報告会以降、毎日質問されている気がするぐらいです。

傾向として、我が職場も含め、若い人からは質問されませんが、

ある大きな新聞社の女性記者2人が聞いてくださいました。

今度会ったら、私の回答に対する意見を聞いてみたいです。

2人はそれぞれ真っ直ぐに聞いてくださいました。

男性と女性の違いはこういう時にもあるのかなあ。

その質問をされるときにいつも思うのは、「日本の将来」です。

行政の失策や不作為をあげつらう現場にも時々出くわします。

税金をあてにする声もよく聞きます。

心の中で、「貴方は本当にそれでいいのですか?」と思います。

震災当時の林野庁長官皆川芳嗣様に初めてお目にかかった時、

国民一人あたりの借金について自分の考えも申し上げました。

私がオイスカの職員になったばかりの頃は、「自助努力」という言葉を先輩からよく聞きました。

バングラデシュでは1992年のサイクロン被害を受けた後、

それを意味する「ショニボール」という運動が起こりました。

雇用・生計支援を評価されることは多いのですが、

その原資が寄附金であることや

行政と被災地農家・全国の市民の間に、私たちの組織(オイスカと再生の会)が入る仕組みを作ったからこそ

生計支援ができる(公共工事ではできない)ということまでは理解してもらえてないように思います。

きっと説明が下手なんでしょうね。

「納得した!」という表情をしてくださる方は、多いとは言えません。

この質問をされるとき、相手の目や表情をつぶさに見てしまいます。

冷やかしの目で見ている人もいれば、不思議そうに聞く人もいれば、我が事のように聞いてくださる人も。

一定の答えの後は、大抵すぐに次の話題になってしまいます。(説明が下手なんでしょうね・・・・・・)

私は人間ですから、「僕が言ったことは、おかしいんだろうか?」と思わなくもありません。

「宮城県内からの個人の寄附が圧倒的なんです。一日も欠けることなく続いているんです」

この言葉は平常心でいう時が大半ですが、

負けん気に火が付いた時に、一矢報いるつもりで繰り出すときもあります。

震災直後、2011年3月14日にこのプロジェクトを起案した際、理事長からはお金のことを問われました。

「10億円以上かかる」と確かに答えました。

「集まらなかったらどうするんだ」とも聞かれ、

「絶対に集めます。ダメなら資産を全て売ればいい(足らないけど)」と答えて叱られましたが、

起案の承認と、林野庁長官との面会申し入れまで、その場で承知してくださいました。

また、ある地元新聞記者の方には、

「吉田君、10億集めなかったら、君を糾弾するぞ」と2011年の11月に言われました。

こういう人生の先輩は心の底から好きです。励まされたと今でも思っています。

この前は、宮城県沿岸部南端の山元町の女性から、

オイスカが海外で行う国際協力活動支援のため、ベルマークと書き損じはがきをご提供いただきました。

もう1年前に活動報告を聞いてくださったとのこと。

きれいな字で書かれた手紙には「私たちはまだ何もできないけど」と。

ベルマークもとてもきれいに切り取ってあったのが印象的です。

「ぶら下がらない生き方」をされていると感じました。

定期活動報告会の準備、協定関連、問い合わせ対応・・・・・・業務が一気に重なり、

体もしんどかったとき、また女性の大きさに救われた気がしました。

私たちプロジェクトを推進するチームは、「できるだけ多くの方から少しずつ」という考え方と、

「復興計画そのものに協力する」というコンセプトで結束しています。

宮城県のオイスカ会員は特にそういう方たちです。だから支援者が増えるのだと思います。

しばらくは、現場に長逗留が続き、資金獲得がおろそかになるリスクを敢えて背負います。

僕は一人じゃないわけですし、人生は一度きりですから、

信じてやり通したいと、3.11を前に、春の大仕事を前に思っています。

植栽予定の現場を歩いて

読書百遍ならぬ「現場百編」。意自ずから通ず。

事務所から現場は、歩いてでも行けます。

佐々木統括とともに「蔵王おろし」対策検討の参考に、植栽基盤盛土の上に行きました。

まず、ゲート近くの三和建設の現場事務所に行って、入林と今後の造林を引き受ける事になったことをご挨拶。

一番風の影響を受ける国有林内陸側へ。

マルチングの倒伏クロマツのチップを一旦剥ぎ取って、

土を柔らかくするための「掻き起こし」がされています。排水対策の排水溝も施工中です。

年度末ですから、工事業者の方たちは何の業種でも必死の毎日です。

海岸林の隣では、いよいよ沿岸に到達した農地復旧事業が続いています。

東北森林管理局HPに、名取市内国有林(約9ha)に民間12団体に区分された図面が出ています。写真は、「ここから俺の計算では446mだどぉー。こうやって見ると広いなー」と言っている佐々木統括。これに県有・市有林もあるわけですから、僕らが今春植栽する約15ha前後が、今日は改めて「どデカく」見えました。

東北森林管理局HPに、名取市内国有林(約9ha)に民間12団体に区分された図面が出ています。写真は、「ここから俺の計算では446mだどぉー。こうやって見ると広いなー」と言っている佐々木統括。これに県有・市有林もあるわけですから、僕らが今春植栽する約15ha前後が、今日は改めて「どデカく」見えました。

いよいよ場所が指定されたわけで、その実感を持って、工事の様子に目を凝らしました。

珍しく、佐々木統括の「さぶい!」の一言が出た夕方。

被災地の海側では、みんなそう言っているでしょうね。

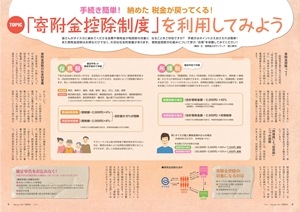

“ゼイコウジョ”と音で聞いても分かりにくいかもしれません。

“税控除”です。

自分には関係ないと思われる方も多いかもしれませんが、

「海岸林再生プロジェクト」に2000円以上ご寄附くださった方、必見です。

以前NHK出版の倉園さんがブログで紹介してくださっていましたが、

オイスカは「公益法人」の認定を受けた団体なので、

会費や寄附金は所得税などの控除対象となっているのです。

一部自治体に関しては、住民税も控除の対象となります。

ぜひ「寄附金控除制度」ご活用ください!

クリックするとPDFでご覧いただけます

クリックするとPDFでご覧いただけます

国際協力ボランティアの木村です。

先日、国土緑化推進機構主催で行われた「海岸林再生ワークショップ2014」に参加してきました。

昨年度国と協定を結び、仙台市荒浜地区で植栽をした団体や、オイスカ同様、

今年度公募に出された名取市の国有林地で植栽を予定している団体が主な参加者です。

我々、オイスカだけではなく、海岸にマツや広葉樹を植える団体は多くあります。

他の団体と共に、海岸林再生のためにどのようなことが必要なのか、

植林に関してどのような工夫をしているのか、学ぶことがたくさんありました。

一日目は仙台市若林区荒浜国有林地で、各団体、どのような植え方をしているのか紹介がありました。オイスカはまだ、植栽をしておりませんが、私自身、マツの植栽はどのように行われるのか各団体の話を聞いてとても勉強になりました。植える時に根っこに土がたくさんついているほうが良いとか、藁を入れて水を吸い上げるやり方とかいろいろなやり方がありました。

その後、東松山の斉藤園芸にてコンテナ苗木生産の様子を見学してきました。

春になって暖かくなるとナメクジの被害が出るそうで、駆除剤を使っていました。

二日目は終日、ワークショップを行いました。

海岸林再生事業のためにどのようなことをしていけば良いのか、グループ分けをしての意見交換会です。

これまでは大学生が行うようなグループワークにしか参加したことがなかったため、

年輩の方と意見交換を行うのは違和感がありましたが、興味深い意見を伺うことができ、とても勉強になりました。

広報の林です。

私はとんでもない寒がりで、冬はもこもこと毎日厚着をしています。

先日、久しぶりに育苗場に出かけた際、

マツの頭(正しくは“チョウガ”というそうです。“頂芽”と書きます)が今までより白さを増している気がしました。

よく見てみると白いモコモコした毛をまとっています。

もしかして寒さ対策で厚着をしているのかなぁと、その答えを期待しながら専門家の清藤先生に質問してみました。

・・・・・・やっぱり!

私と同じ厚着をしているそうです。マツも寒いんですね。

冬の寒風、砂まじりの強風、夏の高温・・・・・・いろんなものに強く耐えて育つマツへの思いがどんどん強いものになっていきます。

ガンバレ! クロマツ!!