広報「なとり」 市長コラム「粋 庵」より 佐々木一十郎 名取市長

昨日発行の『広報なとり』にある市長コラムで、佐々木一十郎市長が

海岸林再生について触れてくださっています。

昨日、激励に来ていただきました。

________________________________

「失われた海岸林の再生」

H26.05.01 広報「なとり」

伊達政宗の時代(約400年前)に仙台平野一帯に海岸林が造成され、

震災前には白砂青松のクロマツ並木がどこまでも続いていました。

そのおかげで仙台平野に暮らす人々の生活は、

塩害や強風、砂、高潮などから守られてきました。

ところが、そのほとんどがあの震災によって根こそぎ流されてしまい

「海ってこんなに近くにあったのか」と思うほど直接海が見える状態になってしまいました。

人々の暮らすまちや農地の復興には全力で取り組んでおりますが、

仙台平野は海岸林の再生なくしては真の復興になりません。

世界中で農村開発や環境保全活動を通して活躍している

「公益財団法人オイスカ」の呼びかけに応え、

被災した北釜や下増田の人々が、失われた海岸林を自らの手で再生しようと

「名取市海岸林再生の会」を立ち上げ、活動を続けております。

名取市の海岸部にはすでに防潮堤が完成しており、

その内陸部分に海岸林を再生しようと計画しております。

海岸に生えていたクロマツは、地下水位が高いために根が浅く、

横に伸びた根っこごと津波に流されてしまいました。その反省を踏まえて、

林野庁では現在、海岸林植栽地を3メートルほどかさ上げする工事に取り組んでおります。

オイスカと再生の会では、名取海岸の県有地と市有地、それに国有地の一部、

計約93ヘクタールの植栽と管理を担当することになり、現在試行錯誤しながら、

クロマツ12万4千本の種苗育成に取り組んでおります。

最終的には補植分を含め50万本の種苗育成を目指す

この膨大な事業を、オイスカでは行政を当てにすることなく、

民間からの寄附金を募りながら活動を続けております。

現場での作業は各企業や団体、学生さんや

有志のボランティアに支えられて展開しております。

これまで下増田の広浦など各地で育苗を行い、

4月末から気候を見ながら植栽を始めており、

今月の5月24日(土)には海岸林再生植樹祭が現地で行われます。

実に、素晴らしい取り組みです。

どんな形でも結構ですので応援いただけます方は、オイスカまでご連絡をお願いします。

植栽4日目 ~まず25,000本植栽完了~

緊張したというよりも、開き直っって臨んだ4日がおわりました。

植栽用の苗には適期があります。作業人員も確保しなければならない。その上、天候に左右されます。

乾燥注意報続き。県内で1日16件の山火事という日もあり、祈るように雨を願った4日間。

苗の出荷から植栽と、それに伴う諸業務に対し、延べ240人を投入して

25,000本の植栽を一気に完了できました。

しかし、またこれから。今年度植栽予定の3分の一です。

天気予報よりも優しい雨で、

4日間の目標より5,000本多く植え、ほぼ一日分短縮できました。

豪雨を予想していたので、予想を超える物凄い上方修正につながりました。

昨日今日は、雨中作業を続行した作業員の皆さんに2日間1時間早帰り。

元林業労働者の経験から言えば、「この後、今日は何をしようか」と心が躍る帰路だったでしょう。

「飽きる―」と言いたくなるほど鍬をふるいました(本音で言っているの聞きました)。

早帰りは心の底から嬉しい賞与みたいなものです。

そういう真っ只中、佐々木市長と熊谷生活経済部長、

加えて、宮城県仙台地方振興事務所の皆さんも視察に。

植栽だけでなく、再生の会の皆さんの裏方作業である出荷を、見て下さいました。

作業員の皆さん、再生の会の皆さんは、公共工事と同様の質をこなしていただいています。

それ以上のものをと皆で目指しています。

再生の会の皆さんは森林組合のペースに負けない出荷ペースを維持。

予定より前倒しで、初めて植栽現場を生で観に行く余裕ができました。

皆、自分たちが育てた、根元径の逞しい苗に自信を持っています。

ですから、視察も腰が据わっている。余裕を感じました。

今日現場作業をした50人は、もうみんなクタクタで休んでいるしょう。

作業はずぶ濡れでしたが、恵みの雨。

幸運は自分たちで引き寄せるつもりの一同です。

苗の掘り取り・出荷、植栽、床替の同時進行、順調です!

小雨ですが、すべての仕事は迷いなく続行。

植栽は宮城中央森林組合を中心に。 、 最小でも一日2,000回以上は唐鍬をふるうのだと思います。 基礎体力がなければ、鍬をふるいながら、工夫も続ける頭の回転も気力も生まれません。 森林組合に負けじと、仙台市森林アドバイザーの会の皆さまが無償シニアボランティアとして 気持ちと体力の限りを尽くし、休まず、連日の加勢をしていただいています。

そして、植栽の裏方「掘り取り・出荷」は名取市海岸林再生の会。 苗を植えるということは、育苗場で支度をしないと、現場に苗が供給されません。 木を植えるとき、誰の手でここにあるのかを想いを巡らすことは案外難しいと思いませんか? 掘ったばかりの新鮮な苗が一番いいのです。地元農家の皆さんは誰より早く出勤しています。 通勤時間10分の優位性で。しかも出荷先も10分。

植栽初日、仙台森林管理署と宮城県庁、名取市役所の視察がありました。 「本当にいい苗ができましたね」という海岸林復旧工事責任者の方のコメントを伝えた時の嬉しそうな顔。

さらに、第2育苗場では1.5日かけて、37.5人工かけて、来年植えるための1年生苗の「床替」15,600本を。 こちらには名取市海岸林再生の会の会と、海岸林背後の北釜地区農地所有者などが。

「Behind the camera」 私、オイスカ・タイの見原アイサ事務局長にこの言葉を教わりました。 カメラに映らないものを見なさいという意味と受け取りました。 そういう日常を皆さんに伝え、「名取市海岸林を守る会」以降への記録に残したいと思います。

28日:5200本。29日は7200本。30日は6,650本。 明日を含め4日の初動で一気呵成に20,000本植栽目標に臨みました。 それに伴う3つの大きな業務合わせ3日合計193.5人工を投入。 このような人員の投入が出来るのも、たくさんの方の寄付のおかげです。 しかし、我々は2020年まであと7年。こういう繰り返しを行わねばなりません。

盛土の土は採取した場所によってさまざま。

大きな石がごろごろしていたり粘土質だったり砂地だったり……。

硬いところは植えるのに手間がかかりますが、柔らかいところは作業がはかどります。 「1m毎に硬さが違う」「粘土はきつい」(作業員さんの声)

また今日は、新聞社、雑誌、テレビ・ラジオ局の取材も。

今年度の植栽は約15ha、7万5千本の予定です。

今夜は東から、すなわち海からの暴風雨。名取事務所が揺れるほど、怖いほどの強風です。 植えたばかりのクロマツに、ものすごい海のしぶきが混じった強風が吹きつけていることでしょう。 雨乞いの思いが強すぎましたかね。でも、クロマツですから。信じています。

29日の作業

植栽2日目。今日の植栽は45人で7200本!

![]()

どうしても植栽に目が行きがちですが、

現場ではあちらこちらであれもこれも作業が同時進行。

第一育苗場では植栽現場に苗木を持っていくための掘り取り、根切りが行われていました。

小さくて、海岸林に植えられない苗はそのまま畑に残し、それ以外は掘り取ってハウスに運びます。ハウスの中では根切り隊がはさみで根を切りそろえます。

小さくて、海岸林に植えられない苗はそのまま畑に残し、それ以外は掘り取ってハウスに運びます。ハウスの中では根切り隊がはさみで根を切りそろえます。

50本ずつにまとめるのですが、マツですから葉がチクチクと腕に刺さります。作業後の腕には赤いブツブツが……。

根が乾燥しないよう気を付けながら、軽トラックで植栽現場まで運びます。昨日より植栽現場の土がよく、作業がはかどっていたようで、掘り取り作業は植栽のペースに間に合わせようと必死。

ここでの作業員は10名。

第二育苗場では、1年生の苗の移植作業が行われていました。

再生の会のメンバー以外にも声をかけ、今日は28名で作業を行いました(1名は半日のみ)。

この日お手伝いに来てくださった皆さんももともとは海岸沿いの北釜地区に住んでいた方たちだそう。

ここの土は乾燥してポロポロと固まっていました。

穴を掘っても崩れてきてしまい、難しい作業となりましたが、

苦労しながらも12,800本を移植しました。

そして夕方。すべての作業を終えたあと事務所では佐々木統括が新しい作業をはじめました。

アカマツ350グラム、抵抗性クロマツ650グラムを水につけます。

5月2日の播種に向けた種子の準備です。

植栽とあわせ、来年以降の植栽のための移植や播種が同時に進んでいますが

どの作業を担当する人たちも「元気に育ってほしい」というクロマツへの思いは同じ。

しばらくそれぞれの作業が続きます。

今日から植栽開始

「5万本規模の植栽は魔物」

そんな実話をこれまでも聞いてきました。苗は生き物、天候は毎日違う。

ある決定的なミスやアクシデントがあると、一転して大規模に喪失するリスクがあるという意味です。

HPインフォメーションにも、本日からの植栽開始を記載しました。

http://www.oisca.org/kaiganrin/1860

おかげさまで、ここに至ることができました。

これまで3年もの間、多くの皆さまの、あたたかいご支援に心から御礼を申し上げます。

昨日4月27日(日)名取市海岸林再生の会メンバーは、28日以降の植栽に備えました。

森林組合の植栽のペースに遅れてはいけないと、先手先手で仕事を進めようと、

自主的に出勤を申し出て下さったと佐々木統括から電話連絡がありました。

統括も昼には合流し、昨年10月にも視察でお世話になった

種苗組合のSさんの指導・確認のもと、初日用の苗5,000本分の梱包作業を行いました。

①2年生苗5,000本の苗の掘り取り・出荷(「山出し」と言います)by再生の会

②植栽 by宮城中央森林組合

③1年生苗の床替(あと1年育てます)by再生の会

④クロマツ・広葉樹の播種 by再生の会

⑤植樹祭準備

⑥各種渉外・広報啓発業務

以上が同時進行する、クロマツ暦の中の最も繁忙期です。

種苗組合の太田組合長が「苗木屋さんにはゴールデンウィークはない」と言っていましたが、

もとより皆、その覚悟。東京本部も課長以上が各自自主出勤していますが、

広報室長も我々のお昼ご飯を用意してくれました。

名取事務所では、統括といつも笑い合っています。

「3歩歩くと忘れる」。

この前は二人同時に、社会の窓が開いていました。

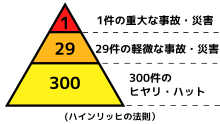

「ハインリッヒの法則」※ を思い出しました。

チャック全開の「ヒヤリ・ハット」が事故の予兆とならぬよう、

やるときはやる、しめるときはしめる、抜く時は抜く

安全第一、メリハリつけて。

業務は粛々と、爆発的にすすめてまいります。

_____________________________________

※一件の大きな事故・災害の裏には、29件の軽微な事故・災害、そして300件のヒヤリ・ハット(事故には至らなかったもののヒヤリとした、ハッとした事例)があるとされる。

重大災害の防止のためには、事故や災害の発生が予測された

ヒヤリ・ハットの段階で対処していくことが必要である。

(出所:ウィキペディア)

細くても長く応援したい!

オイスカ個人会員の弘中です。

先日名取にボランティアで参加して来ました。3度目の名取です。

プロジェクトに関わってまだたったの2年ですが、

今年は現地への植林が始まる大切な節目です。

今までのお手伝いを振り返ってみたいと思います。

オイスカとの出会いは震災前でした。

UAゼンセンの呼び掛けによるバングラデシュのマングローブの植林体験がきかっけです。

それ以来、子供の森計画やフィリピンネグロス島訪問などの

支援や活動を行って来ましたが、直接震災の復興支援が出来ないかと思ったとこで

出会ったのがこのプロジェクトと、そして担当の吉田さん、広報の林さん達でした。

吉田さんは情熱と行動力でぐいぐいと周りを引っ張って行きます。

林さんはいつも素敵な笑顔とホスピタリティで迎えてくれます。

気が付くとそのお手伝いを始めていました。

そして1年前の春、初めて名取での苗の床替えと種まきに参加しました。他の方は殆ど会社組織の大きな力で支援をしています。周りを引き込めない私はたった一人での参加です。でも現地のお助け隊員の皆さんはそんな私を暖かく迎えてくれました。

秋には草むしり、床替えした苗は思ったより枯れてしまいましたが何とか無 事に2年目を迎え、今年はいよいよ山出し(現地への植林)です。張り切って名取の現場に到着しました。しかし待っていたのはもっと過酷な作業でした。荒れた畑を次の床替えや広葉樹の植林のために耕します。そして植林の現場では少しでも植えやすいように目印を植えて行きます。

そうです。実際の植林は一番に地元の方々にやってもらう事が大切なのです。この日、植えたのはマツではなく目印の色のついた割り箸でしたが、植える手には思わず力が籠りました。そして今回の参加者全員で愛林の碑を見に行きました。かつてここにマツを植えた人々が建てた碑は、津波にも流されずに残っているのです。

これからも小さな事しか出来ないけれど長く応援し続けたい。

10年経ってもお手伝いしたい。

そして30年経って育ったマツを見に来たい。

未来を見据えてこの地に最初にマツを植えた伊達政宗や

愛林の碑を建てた先輩たちに敬意を表して。

松苗に目いっぱい菌根菌が付いていました。

津波後に自然に発芽したクロマツを、海岸林跡地でたくさん見ています。

これまで津波を被り、あまり良い土ではない第一育苗場でも、十分マツ苗を育ててきました。 「菌根菌」は死滅せず、必ずここにいると思っていました。 植栽目前の今、育苗場で掘り取り作業をして私がまず注目したのは、十分な根があることと、「菌根菌の付着」。 結果は十分。白い菌がびっしり。掘り取るときに土が落ちても、菌は根から着いたまま落ちないんですね。

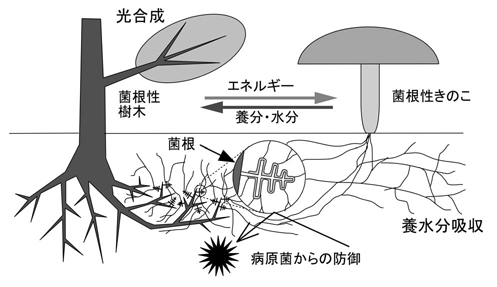

菌根菌とは、菌根を作って植物と共生する菌類のことです。 土壌中の糸状菌が、植物の根の表面または内部に着生したものを菌根と言います。

「月面に植栽するようなもの」と太田猛彦顧問が例え、土壌の三要素(窒素・リン・カリウム)がまるで欠けているような土壌でも、 この菌根菌の存在と、マツとの共存関係があれば・・・・・・。「昔の人はマツは岩場でも生きてゆけるのは、マツの根が岩をも溶かすからと言っていたようだけど、菌根菌がマツを助けているからなんだよね」と佐々木統括は話しました。

マツが劣悪な土壌に強いとしても、それにしても厳しい現場と思っていたので、 とても明るい材料です。菌根菌を見て、心の霧が晴れたような気持ちになりました。

(マニアックな話でいつもすみません)

以下、引用です。

マツと菌根菌は

「マツ類は代表的な菌根性樹種で、その吸収根のほとんどは菌根化し、土壌養分の吸収は事実上すべて菌根菌を介して行っています。

(中略)

菌根菌は、土壌中に張り巡らした菌糸から、主にリン酸や窒素を吸収して宿主植物に供給し、 代わりにエネルギー源として共生主となる植物が光合成により生産した炭素化合物を得ることで、菌自身が成長する。 多くの菌根菌は共生植物に対し明確な成長促進効果があり、実際に、菌根菌を取り除いた土壌で栽培した植物は生育が悪くなる傾向にある。

(中略)

また、一つは土壌病害に対する防御、もう一つは養分や水分の吸収促進など根の機能拡張である。 根の滲出物を吸収しまたは変質させて病原菌を呼び寄せるのを防ぐ。 また、菌根では共生菌といえど菌が根の組織に侵入するため根の細胞ではある程度の防御反応が起きており、 万一病原菌の侵入を受けても直ちに防御反応を完成させて封じ込めることができる。 さらに、マツタケでは菌根化することでマツも菌も単独では持たない抗菌物質を生産することが知られているし、 何種類かの菌根菌では根に接触して形態の変化が起こる前から土壌病害抵抗性が向上する例が知られている。

(中略)

森林の地上に発生するキノコは、多くが菌根菌である。主なものは、マツタケ、アミタケ、ショウロ等がある。 これらの例は宿主がすべてマツだが、コナラやシラカバが宿主のものもいるし、様々な木と菌根を作るものもある。」

引用文献: 財団法人日本緑化センター刊 グリーン・エージ 第32巻第3号(痛感375号)

8-10ページに掲載 「松林と菌根菌」森林総合研究所九州支所 森林微生物管理研究グループ 主任研究官 明間民央

全文はコチラ

穀雨 ~2年生苗の掘り取り・仮植開始~

「穀雨」。 雨が降って百穀を潤す。

今年は4月20日がその日に当たります。 造林講習会を行った昨日4月21日の雨は、土とともに生きる我々にとってはそんな雨でした。 4月に入ってほとんど降雨らしきものがなく、毎日乾燥注意報。山では連日山火事のニュース。 一日16件という日もありました。(クマ出没情報もこれから)

4月22日、植栽を前に、苗木の掘り取り・仮植作業を初日は5.5人で開始しました。昨年一度練習をしています。 苗木にとって、掘り取られ、仮植されるというのは、本宅に引っ越しする前の仮アパート住まい。 たたき起こされて慣れぬ家に行くのですからストレスでもあるし、落ち着かないかもしれないし。

本日は1,800本。一人当たり327本。 雨降りの後の掘り易いやすい日でしたが、初日なので計算以下しかできません。 再生の会の皆さんは、畑が忙しく、人数確保で頭が痛い。

今月末から毎日夕方、翌日の植栽用の5,000本を、植栽現場にコモ巻きした上で、軽トラックでえっちらおっちら搬入します。 タップリ水を含ませ、乾燥せぬよう、蒸れぬよう配慮して、速やかに。

今朝は1km先の空港が見えないほどの「霧」。 これから多くなります。そういう季節になったんだなあ。 漁師さんたちは船を出せなかったかもしれません。

去年の播種は、4月20日。 今年も間もなく決めることになるでしょう。

根元径9mm以上を選別します。直根を18cm程度残し、その他の長すぎる根を丁寧に切ります。

根元径9mm以上を選別します。直根を18cm程度残し、その他の長すぎる根を丁寧に切ります。

仮植は、水に一度浸してから、60cmの仮植床に50本程度、幹が重な って蒸れぬよう気を配って並べ、しっかり土を踏み固めます。

って蒸れぬよう気を配って並べ、しっかり土を踏み固めます。

植栽技術講習会 その3 70秒!!!

21日に行われた植栽技術講習会では、一般的な林業での

植栽やクロマツ以外の樹種についても紹介され、クロマツとの比較ができました。

例えば、植え付けの適期。

スギやヒノキは13~14℃であるのに対し、クロマツは4~5℃。

植え付けの深さもスギは深植えであるのに対し、マツは浅植え。ただし、コンテナ苗は、成長に必要な根が根部の上部から

伸びてくるので2㎝程度深植えをするのだそう。

この日集まった森林組合など林業のプロたちも海岸でこれだけの植林をするのは初めて。

海岸と限定しなくても初めてかもしれません。

林業会社で働いていた経験を持つ

当プロジェクト担当の吉田はいつも言います。

「林業会社で働いていた2年間の中で、植栽をしたのはたったの2時間。

それも子どもたちの体験活動で行っただけ」と。

東京大学名誉教授の太田猛彦先生の著書のタイトルにある通り

日本は“森林飽和”状態で、多くの現場では植栽ではなく間伐などの

作業が必要とされており、プロたちも大規模な植林の体験は少ないようです。

座学が終わり、育苗場で植栽の練習をした際、

森林組合の方が手にしたのは電卓。

何のためでしょうか。

1本につきどれくらいでの時間で植えるのかを計算するためです。苗は植栽適期になったことを体で感じ始めます。敵期を過ぎると括着率が落ちてしまいます。短い適期での時間との闘い。平日も休日もありません。

1日一人300本植えなければならないとすると・・・

1本につきかけられる時間はたったの70秒!!

佐々木統括からは鍬を5回動かすだけで1本植え終わるものだと

説明がありました。

ただ、ご紹介してきたとおり、植栽現場はそう簡単な場所ではありません。

湿った土が出てくるまで20回以上鍬を動かさなければならない箇所も!

顔を真っ赤にして穴を掘る同僚に「1日中やるんだぞ、何日もやるんだぞ」と

声がかかっていました。1穴掘るのに大変な苦労を要する現場。

1本70秒で、一人300本植えることが求められるのでしょうか?

気が遠くなる思いがしました。

cf. むかしの人が植えた300本というのは、この場所では100%無理ですね。。。

(全員そう思いました)

植栽技術講習会 その2 月の表面に植林

昨日に引き続き、講習会の報告です。

昨日も植栽現場の土について少し紹介しましたが、

佐々木統括がこんな言葉を紹介しました。

「東大名誉教授の太田猛彦先生が“月の表面に植林するみたいなものだ”と言っていた」と。

土壌もそうですが、海からの塩分を含んだ風、連日注意報が発令されている極度の乾燥など

どれをとっても最悪の条件。しかし、設計した方たちもこの土を好き好んで選んだのでなく

いい土は農地などに使うので、仕方ないのです。これが復興途上の現実の姿。

そんな中、救いだったのは、再生の会のOさんの言葉。

「最悪なぐらいが楽しいっちゃ。これ以上悪ぐなんねぇ~」と。

Oさんの言葉を聞き、みんなで笑っていました。

あの大災害が人を強くするのだろうか・・・と思ってしまいました。

もちろん、もともと楽天家なのかもしれませんが。