9月20日のボランティアの日は、70名を超える参加者の皆さんに汗を流していただきました。

この日印象に残ったのは、高校1年生のお姉さんと小学5年生の弟君。

千葉から2人で新幹線に乗ってやってきてくれました。

彼らのお父さんは、震災の年から単身で仙台に赴任中ということで、今回はそのお父さんが2人を誘ってくれての参加となりました。

大人と一緒に朝から夕方まで草取りなどの作業を続けるのは小学生の弟君にとってはとても大変なことだったと思います。それでも丁寧に丁寧にクロマツの周りの草を刈り、大きな草にはお姉さんと一緒に挑み、最後までやり遂げてくれました。

大人と一緒に朝から夕方まで草取りなどの作業を続けるのは小学生の弟君にとってはとても大変なことだったと思います。それでも丁寧に丁寧にクロマツの周りの草を刈り、大きな草にはお姉さんと一緒に挑み、最後までやり遂げてくれました。

「本当に大変だった。でも、少しだけど自分が復興の力になれたならうれしい」と語ってくれました。

子どもたちに現場を体験させたいというお父さんの気持ち、そして、そのお父さんの誘いに応じて宮城まで来てくれた2人の姿に拍手!

せっかく素敵な親子だなぁ~と感動していたのに、お父さんに「もう4年目になりますから、そろそろ千葉に帰りたいのでは?」と聞くと「いや~そんなことないですよ。一人でいたらそれはそれで楽しいことがありますから」と・・・・・・。も~お父さん!!子どもたちがいるのに。

町内秋祭りでパンフレットと「へべす」を配布

こんにちは

海岸林担当 パートの鈴木です。

お彼岸を過ぎ、いよいよ本格的な秋ですね。

お彼岸を過ぎた翌日の朝、息子から

「昨日、おはぎ作るって言ってたのに作らなかったじゃん!!」と怒り気味に言われたので、

一日遅れて24日におはぎを23個作りました。

あんこ大好きな2人の子どもは、なんと2人で9個もペロッと食べてしまいました。

子どもにも食欲の秋が到来しているようです。

前置きが長くなりましたが、先日、福岡県のお住まいの黒木一徳さまよりとてもありがたいメール

をいただきましたので紹介させていただきます。

**********************************************************************************************

9月13日素晴らしい天候の下、平成26年度町内秋祭りを無事執り行うことができました。

お陰様で例年通り町内戸数分の450人を超える人出で賑 いました。

パンフレットは添付の写真の通り果実ネットに同封しました。

果実は日向 の実家から今は亡き父が植え育てていた

「へべす」(平兵衛酢:木酢)が未だに 無農薬無肥料無手入れの状態で沢山実を付けていましたので

摘みに行き農産物配 布の一環で出させていただきました。

出すだけでは心もとないと思い、 「オイスカ活動の東北大震災海岸林再生プロジェクトの周知」と

「宮崎日向特産へべすの広報」をさせていただきました。

また、自然の恵みと父の遺産を地域貢献に役に立たせていただいたことにも感謝しております。

成果は未知数ですが本プロジェクトの周知拡大に協力できたことを嬉しく思います。

「へべす」を80ネット作りましたので「パンフレット」を50部増刷(白黒裏表コピー)し

80セット(へべす40キロ)配布させていただきました。

有難うございました。

今後ともよろしくお願い致します。

**********************************************************************************************

こうして身近な方に「海岸林再生プロジェクト」をアナウンスしてくださることはとてもありがたく感謝しています。

改めて、全国の多くの方々に支えられているプロジェクトなのだなぁと感じます。

まだ口にしたことのない「へべす」。

どんなお味がするのでしょう? カボス?ライム?と想像はふくらみます。

マルエツ労働組合 初めてのクロマツ隊

始めまして、マルエツ労働組合と申します。

2014年8月27日~28日の二日間、首都圏の食品スーパーマーケットチェーン “マルエツ”の

従業員が加入するマルエツ労働組合の仲間71名がボランティア活動に参加させて頂きました。

以前より、組合員の方から

「労組として東日本大震災の復興支援として何か出来ないのか?」

とのご意見を頂いていました。

労組の専従役員は、震災直後より被災地に入りボランティア活動を行ってきましたが、

店舗で勤務する組合員の方を長期間被災地に派遣する事は難しく月日が過ぎてしまいました。

昨年の秋に、上部団体のUAゼンセンを通じて以前より活動を支援してきたオイスカにお願いし、

今回の活動が実現しました。

参加者を募集したところ、社員組合員55名パート組合員16名の方が集まりました。

年齢が24才から64才、男性53名女性18名と様々な方が参加する為、

体力的な問題などを心配しましたが、怪我や体調を崩す方もなく元気に活動を終える事が出来ました。

活動終了後に、感想についてアンケートを行いましたので、この場で一部紹介させて頂きます。

★ 風化させない事。海岸林の必要性、大切さを始めて知りました。自然の力、生きるすばらしさをも感じました。(50代女性)

★「早く復興が進むように」と願うだけでなく、微力ながらも手を貸すことができてよかった。一人でも多くの人に参加してもらいたい。何かを考えるきっかけにしてもらいたい。(20代男性)

★ 一人一人小さな事でも、人数が集まれば一つの形になり役に立つ喜びを味わえました。(50代女性)

★ テレビで見ているのと違い現場に入った事で、復興に少しでも力になりたいと言う自分の思いが確かな物になりました。(50代女性)

★ とてもかわいらしいクロマツを見て、10年後20年後30年後一生海岸林を見届けてあげたいと思いました。(40代女性)

★ 震災から三年経っても未だ続く復興活動、風化してはいけないと改めて感じました。大きな目に見える活動ばかり目立ちますが、このような小さな目に見えずらい活動の大切さを肌で感じました。(30代男性)

最後になりますが、事前の準備から当日二日間大変お世話になりました、

名取市海岸林再生の会の皆様、オイスカの皆様に心から感謝申し上げます。

そして、今後も全力でこの活動に取り組む事をお誓いしマルエツ労働組合の報告とさせて頂きます。

名取市長がボランティアの日に参加 その2

_____________________________

【お詫び】

先週ブログに不具合が生じ、更新ができませんでした。

復旧しましたので引き続きよろしくお願いします。

_____________________________

本部・広報室の林です。

8月30日のボランティア活動日、植栽地で作業をしている私たちを

何者かが防潮堤の上からカメラを手に眺めていました。

怪しい……と思ったのですが、よ~く見ると、先ほどまで一緒に作業に参加していた

名取市長さんでした!! 2~3mの盛土で高くなっている植栽現場よりもさらに高い

7mの防潮堤の上からは、ずっと先まで続く植栽地がよく見渡せます。

しばらく防潮堤の上を歩き、いろいろな角度から写真を撮影して市役所に帰っていかれました。

市長自らこうして現場に足を運び汗を流してくださる姿が市民を動かしていくことにつながると信じています!

名取市長がボランティアの日に参加くださいました。 その1

こんにちは

海岸林 パートの鈴木です。

佐々木市長が8月30日のボランティアの日に、お忙しいご公務の合間を縫い参加してくださいました。

聞くところによると、前日に「ボランティアに参加します」と連絡があったようです。

海岸林再生プロジェクトの広報物などの各所に市長のお写真を掲載しているので、度々お顔を拝見していました。

このお写真がまたダンディなのです。

一度お会いしてみたいと思っていましたが、その願いが実現しました!

市長さんともなるとやはりオーラが違いますね。

お写真で拝見していた以上に素敵でした。

柔らかな口調、穏やかな表情、政治家というとギラギラしたものが見え隠れしているイメージがありますが、それを微塵も感じないダンディな雰囲気・・・参加者の女性の方と“市長さん素敵ですよね~ 物腰がやわらかですよね~”と少し盛り上がってしまいました。

他の公務の関係で2時間ほどで帰られましたが、それまで、他の参加者のみなさんと一緒に除草に精を出しておられました。

作業着姿の市長も素敵でしたが、スーツ姿もきっと素敵なのだろうなぁ・・・・とすっかりファンになってしまいました。

はじめまして。国際協力ボランティアの家老です。

先日、はじめて名取へ行ってきました。

仙台空港からほど近い名取事務所。

東北弁の響きが素敵な方々のもとで、めんこいクロマツは、すくすく成長していました。

初めて訪れた私にとっては、ここで見るもの体験するもの、なにもかもが新鮮でした。

そんな中で生まれたたくさんの素人目線の疑問。

再生の会のみなさんが、やさしく丁寧に教えてくださいました。

Q1 「どうして松なのですか?」

A1 「クロマツは養分のない土壌でも育ちやすいんだ。それに加えて塩害にも強いから、海岸に植えるには適しているんだ」

Q2 「クロマツとアカマツの違いってなんですか?」

A2 「クロマツは、葉が太くて、木の肌がこげ茶。そして塩に強いんだ。反対にアカマツは、葉が細く、木の肌が赤茶色で内陸部の乾燥したところに適する木なんだ。だから、海岸林にはクロマツの方が適しているんだ。ちなみに、この地域では、クロマツを男松、アカマツを女松とも呼んだりしているんだよ」

Q3 「どうして直播ではなく、コンテナで苗を育てているのですか?」

A3 「コンテナは、ポットを24個連結したものだが、これに培養土を入れ、種を播き、密度の高い根にして培養土をつけたまま根付けるから、活着率がいいんだ。直播にすると苗が地下深く伸び、側方へ伸びる根が多く、根切が必要になる。苗に負担をかけることから活着率や、植付後の成育が若干低くなる。このような理由からコンテナに切り替えているんだよ」

Q4 「コンテナで苗を育てることの長所ってなんですか?」

A4 「直播の場合は、床替えをする必要があるが、コンテナ苗は必要がないから、省力化できること、少ない面積で多くの苗を育てることができることかな」

Q5 「コンテナで苗を育てることの短所ってあるんですか?」

A5 「やっぱりコンテナの購入費等、コストがかかってしまうんだよな。それから、徒長苗になりやすく、根元の直径(樹幹径)が太くならず、水管理も難しいな。徒長苗っていうのは、根っこの重さよりも地上部の重さが重くなることで、簡単にいうと、根元の直径に対して、苗の長さが長くなりすぎることなんだ。徒長苗とは、重量比で判断するんだよ。どうして徒長苗になりやすいかというと、コンテナ苗は、決まった間隔の中で成長するため、根を横にはることができないからだ。そのため、上へ上へと伸びてしまうんだよ」

Q6 「空中断根ってなんですか?」

A6 「根鉢をつくるために、地面に置いてあるコンテナ苗を10cm~15cm高く上げることだよ。そうすることで、コンテナの下から伸びてしまった根が地面から離れて、クロマツ自身が根を強くしなければ、強くしなければ・・・・・・と思って、ポットの中に根を張り巡らせるんだ。これによって根と土が固まり、結束が強くなるんだ。これを根鉢というんだよ」

Q7 「ここに来てから、施肥や追肥ってよく耳にするんですが、施肥や追肥ってなんですか?」

A7 「苗木に肥料をあたえることだよ。松は、ひとつひとつ成長が違うんだ。天候だったり、害虫だったり・・・だいたい海岸に植える前までに、25cm~35cmの高さがあるといい苗なんだ。そうなるように、苗の成育状況を見ながら、肥料の量を調整しているんだ」

2日間の滞在のなかで、名取のみなさんのおかげでたくさんのことを学ぶことができました。ここに来る前に、話を聞いたり、インターネットで写真を見たりもして、イメージはできていました。しかし、実際の現場から、体で感じるものは、想像をはるかに超えるものでした。あの広大な面積に、小さなクロマツが、たくさんの方の支援とたくさんの方の手により、守られ、育っていく姿は、感動そのものでした。

名取のクロマツは今日も、多くの方の希望を背負って元気に成長しています。

宮城への家族旅行 その4海岸林再生プロジェクト

こんにちは

海岸林担当 パートの鈴木です

8月28日から30日まで宮城県に海岸林再生プロジェクトの現場視察も兼ねて家族旅行に行ってきました。

今日のブログは、旅の目的、海岸林再生プロジェクトについて記してみます。

6年間のブランクがあり、パートタイムでオイスカに復帰したのが4月下旬、海岸林担当といいつつプロジェクトの現場を実際に見たことがなく、‘海岸林担当です’と言うのもはばかっていましたが、今回やっと現場の地を踏むことができました。

技術的なことは担当Y氏が熱くブログで語っていますので、技術的なこと、専門的なことはY氏にお任せするとして・・・

まず、最初に感じたのは、現場の広さ。

本当に広大なのです。防潮堤に上ると、どこからどこまでが植栽する場所なのかがわかるのですが、まぁ広い広い!

こーんなに広い土地に30センチにも満たないクロマツの苗木を延々と植えていくのかと思うと気が遠くなってしまいます。

が、この広大な土地に今年、主に森林組合のみなさんが75000本もの苗木を植えたのだと思うと、それだけで頭が下がります。

植えるだけでなく、肥料をまいたり、根踏みをしたり、本当に頭が下がる思いです。ボランティアの方々も除草やチップ寄せなどに力を貸してくださいました。

このプロジェクト、本当に手が要ります。手がかかる子ほどかわいいとは言いますけどね・・・

現場の広さと同時に、空の広さに感動しました。

ほぼ180度に拡がる青空。

こんなに広くきれいな空を見たのはいつ以来だろうか?と思うほど、本当に広く、やわらかく包んでくれるような青空でした。

この日は8月とはいえ、最高気温が25度程度と、真夏の刺すような日差しはなく、お日さまが気持ちのよく感じる日でした。

東京には、こんな広い広い空はないなぁ・・・私が毎日見ている空がとてもとても狭く感じてしまいました。

そして、子どもたちが興味を持ったことといえば、葉の緑が濃く元気なクロマツではなく、葉が茶色になってしまい枯れそうになっているクロマツ。

「これかわいそうだね。もうすぐ枯れちゃいそうだね。」とマツを思いやり、

水はけが悪く水たまりにつかってしまっているクロマツを見つけると

「これもうすぐ枯れちゃうよ。水をとってあげなくちゃ」と心配していました。

こんなマツには、土を掘って細い排水路を作ってあげました(泥んこ遊びの延長のようでもありましたが)

(娘の活動の様子、こちらでも紹介してもらっていますのでご覧ください)

もうひとつ・・・

マツの周囲の草を刈っていると、コオロギがあわてて飛び出してくることが何度もありました。

このコオロギが東京の家の回りでみるコオロギよりもはるかに大きいのです。

もしかしたら種類が違うのかもしれませんが、広い自然の中で育つコオロギも伸び伸びしているのかなぁと感心してしまいました。

宮城への家族旅行 その3震災

こんにちは

海岸林担当 パートの鈴木です。

8月28日から30日まで宮城県に家族旅行に行き、思ったこと感じたこと記しています。

今回は“その3震災”について思ったことを・・・

私たち家族は2011年3月11日当時、海外に在住していました。もちろん海外でも大きく報道されていたので、私たち家族も報道を通して大惨事や被害のことなどを知っていました。

ただ、当時5歳、2歳だった子どもたちが震災のことについて、言葉では知っているものの、どこまで理解できているのか疑問でした。帰国後もラジオ(私はもっぱらラジオ派で、家にいる間はずっとラジオをかけています)から幾度となく流れてくる“東日本大震災、津波”という言葉に関心を示していました。言葉ではなく、体で何かを感じ取って欲しい、いろいろなものを素直に吸収できる今の時期に何かを心に刻んで欲しいとの思いもあり、この夏休みに宮城県への旅行を計画したわけです。

塩竃市浦戸諸島、名取市と訪れてこんな言葉を聞きました。

「ここには立派な家が建っていたんだけど、津波で流されてしまったんだ」

「ここにあった松林が津波の影響で全部枯れてしまって、全部切ってしまったんだ」

「(1トン入りの土袋を見て)あの袋の中には土が入ってんだ。ここに防潮堤を作る計画らしいんだ。俺たちはいらねっていってんだけど・・・」

「家は床上まで津波が来たんだ。小学校に避難してたから助かったけど、薬を取りに帰った人が津波で流されちゃって・・・薬なんかどうでもいいのになぁ」

「あれが仮設住宅。仮設に住んでる人たちは“仮設はいやだぁ。隣の声がつつぬけだもの”と言ってるよ」

など、自然に目に入ってくるものの中に震災の痕跡があり、説明してくださいました。

こうした言葉や実際に目にしたものが、現在8歳、6歳になった子どもたちにどう映ったのかはわかりませんが、心のどこかに残ってくれることを願っています。

たいへんな被害に遭われた方々のご苦労やご心痛を思うと、私が旅行で訪れて、こうして記しているのもおこがましい気がします。でも、東日本大震災を経験した日本に住む子どもを持つ親として、震災に遭われた場所を訪れ、子どもに実際の感覚として感じさせるのは親としての責任だとも思っています。

子どもは、実際に見たもの聞いたことを自己消化するのに時間がかかります。消化されてどのような言葉でこの体験を語ってくれるのかを楽しみにしています。

宮城への家族旅行 その2日本酒 浦霞

こんにちは

海岸林担当 パートの鈴木です。

8月28日から30日まで宮城県に家族旅行に行き、思ったこと感じたこと記しています。

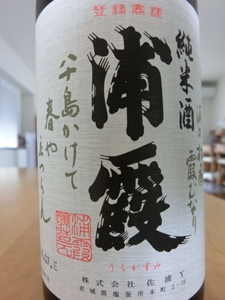

今回は“その2 日本酒 浦霞”

塩竃市浦戸諸島へ向かうために、仙石線本塩釜駅におりたち、フェリーの時間までしばらくあったので、駅前の観光案内所に立ち寄り、しおナビぶらぶらりんマップを手に入れました。

東北鎮護・陸奥国一之宮として、朝廷を始め庶民の崇敬を集めて今日に至ったという塩竃神社という有名な神社があることを知ったのですが、そこまで足を伸ばす時間はないので、ぶらぶらりんマップに再度目を落としました。

すると、なんとなんとあの有名な日本酒「浦霞」の蔵元があるではないですか!! 全く興味のない子どもたちの反対をよそに、行き先決定!!

歩くこと数分、ありましたありましたとても趣きのある建物、酒蔵。この趣から漂う銘酒の香り・・・創業は享保9年(1724年)、実に290年もの歴史のある銘酒なのです。のれんをくぐりギャラリーへ入ると、黒くすすけた雰囲気の太い梁、これを見ただけでお酒のおいしさを確信しました。

利き酒ができるというので、3種類の浦霞をいただきました。まぁこのお酒のおいしいこと!! 新鮮なお刺身にとても合いそうなすっきり、さっぱりとしたお味でした。

思いがけず銘酒の酒蔵を訪れることができ、幸先のよい旅の始まりとなりました。

それにしても、東北にくると日本酒がおいしいですね~

宮城への家族旅行 その1浦戸諸島

こんにちは

海岸林担当 パートの鈴木です

8月28日から30日まで宮城県に海岸林再生プロジェクトの現場視察も兼ねて家族旅行に行ってきました。

初日は海岸林担当Y氏のおすすめの浦戸諸島に行きました。

浦戸諸島は日本三景として名高い松島に近く、松島湾に浮かぶ島々です。松島が津波被害が少なかったのは、浦戸諸島が防波堤のような役目をしたためだそうです。

仙台駅から仙石線にのり本塩釜駅下車、徒歩でマリンゲート塩竃から塩竃市営汽船に乗り20分ほどで桂島に到着。あいにく雨が降っていたので、船からの景色はもやっていてあまり望めませんでした。

雨が上がってから島を探検。

宿の近くに菜の花畑があるというので行ってみましたが、この季節ですから、菜の花の跡形もなく、看板が立っていなければ雑草の生い茂っているところとして通り過ぎてしまうところでした。

続いて、海水浴場があるというので行ってみましたが、8月20日で海水浴は終了していました。まだクローズしたばかりとあって、海の家には浮き輪や椅子、飲み物がそのままになっていました。

もちろん人影はなく静かです。

ところが、海を見るなり、子どもたちのスイッチが入りました。

きれいな貝殻、ビーチグラスはないかなぁとキョロキョロ、ひととおり見終えると今度は波で遊び始めました。波打ち際まで行き、波が来ては逃げる、また波打ち際への繰り返しで時間の経つのも忘れて飽きずにずーっと遊んでいました。

私はというと、東京では見ることのできない広い広い空と水平線をぼーっと眺めていました。こんなに穏やかに流れる時間は久しぶりでした。

途中、出会った島の住人のおじいさんが「ここは静かすぎんでぇねぇの?」とおっしゃいました。

いえいえ“静か”がこの島の宝だと私は思います。