黒松杯ママチャリ・タイムトライアル

震災前、名取市海岸林の真ん中で、「ママチャリ レース」やってたのご存知でしょうか? 軍団でボランティアに来てくださる仙台の「グリーンハウザー」の社員さんは 大勢で出場していたそうです。前の日から泊りで。

私にとっても忘れ難い「名取市サイクルスポーツセンター」という4階建てで、 宿泊施設、レストラン、閖上海浜プールを有する施設が、名取市北端の閖上にありました。 それが再建に向けいよいよ動き始めました。 市のHPに「名取市サイクルスポーツセンター基本計画策定業務委託について、 公募型プロポーザルを実施いたします」という公示が出ていました。

2011年5月24日~26日、我々オイスカ陸上調査隊8人の行くべきポイントの一つとして、 「高いところに登って上から見る」という子どもみたいなことを、誰の反対もなく一致。 岩沼市の下水処理センター、名取市のサイクルスポーツセンターの存在を航空調査で把握済み。 着いた途端、それぞれ登れるところを探し始め、登り始め。あっという間に屋根の上。 簡単ではないですよ。ちょっとでも間違えたらケガじゃすまない。 先頭切ってやってたの、50・60歳の大人ですよ。 私はヘリの調査で見ていましたが、改めて茫然。 名取の海岸林や沿岸部全域が上から見えるのですから。 以来半年、建物内部のがれきをかき分け、割れたガラスを踏み、 必ず行ったのが名取市のこの建物でした。視察した中野良子会長も、太田猛彦顧問(東大名誉教授)は、ここで幾度もがれきの中で昼食を。 2011年の秋には、がれきの集積場になり、取り壊されました。

今、我々の植栽現場の北側には、1周約4kmのサイクリングロード基盤が完成しています。 数年先、ボランティアの皆さんも、ここに泊まって、朝、自転車に乗って、 現場に向かう時が来るのでしょう。仕事のあとは風呂。 「自分が向き合った森」を眼下に見る贅沢を、多くの方が味わうのでしょうね。 グリーンハウザーの社員さんの話のあと、 「黒松杯 ママチャリ・タイムトライアル」が頭に刻まれました。

出場資格:海岸林ボランティア

レース日:当年のボランティアの日の夕方

・・・・・・疲れて、寒くて、誰も燃えない。 忘年会とセットでも甘いか。。。 燃えなくても、これまで3年半、影に日向に、汗をかいてくださった方は それぞれの思いで自転車に乗って、幼い海岸林を愛でてみるのも悪くないと 思ってくれるのでは。

これから半年間で取り組むこと① ~名取市民へのアプローチ~

震災から3年半がたち、市民に向けたアプローチのギアを変える時だと感じます。

10ヵ年計画達成後の、ポスト2020年の行政・市民協働型への移行を意識して。

半年で1,200人を超えるボランティア総数のうち、名取市民は植樹祭を除き、

極めて少ない参加率です。しかし、毎月第3土曜「ボランティアの日」に一度来た方は

全員リピーターになってくださいました。フル参加も2名。

ご参加いただいた佐々木市長は状況を理解くださったと思います。

(参加者総数に占める宮城県民率は40%)

こちらではまだ、海に来て釣りする市民も、防潮堤を見に来る人も少ないです。

「なんとなく足が向かない」とよく聞きます。

年に1度でも、ボランティアに来ることで海に向き合ってもらえたら。

海岸林を我が事として考えて参加する人が増えるよう、対策を講じようと思います。

市役所にもいかねばなりません。ちょうど来年度計画を練る時期でしょうから。

私たちは、やんのやんのと、市役所に仕事を持ち込むのを3年半控えてきました。

今までは農林水産課に特化してきましたが、これからは社会教育課、児童生徒課、

復興まちづくり課、政策企画課、広聴課、商工観光課などとも少しづつ仕事を

ともにしたいと思います。コツコツ焦らずに。

まずは今年度下半期後半、「第2回海岸林視察バスツアー」を実施します。

そこで植樹祭や、ボランティアの参加をお勧めしたい。

*もちろん県外の参加も可です!!

国連防災会議関連行事にて発表の場を用意していただいていますので、

第2回定期報告会はこれらに置き換えようと思います。

また、来年度は「市民講座」も市役所と相談します。

当方、講師陣は豊富です。

夏には、「親子参加ボランティア」も促進してみたいと思います。

今年は大勢の大人に交じり、全く遜色なく汗をかいてくださりました。

とてもいい体験になったと思います。

事例としては

単身赴任のお父さん(ネクスタ㈱)を訪ねつつの高校生の姉と小学生の弟、

トヨタ部品宮城共販の社員さんと高校生の息子さん、

UAゼンセンの本部職員さんの家族全員(小学生と幼稚園児)

全日空社員さんと中2のお嬢さん。

私の中2の娘、高1の長男も。

海岸林再生プロジェクト支援、5回目の写真パネル展と実生苗のバザー

川崎の井上です。

9月23日、恒例のお彼岸バザーが、川崎市早野聖地公園で開催されました。

海岸林再生プロジェクト支援の自作の写真パネル展示は5回目です。

里山ボランティアの出品は、木炭・竹炭・木酢液・炭に焼いた楓の実と竹枝の卓上飾り、苗畑で育てたサンショウ・カエデ・ナツツバキの苗など。

里山ボランティアの出品は、木炭・竹炭・木酢液・炭に焼いた楓の実と竹枝の卓上飾り、苗畑で育てたサンショウ・カエデ・ナツツバキの苗など。

私は、今年4月に発芽させたクロマツ・ツバキ・サルスベリなど実生13品目、アフリカンリリーなど株分け4品目、ツツジなど挿し木育苗4品目、21品目16コンテナ300ポットを出品しました。4月発芽のものは昨年10月以降に拾い集め、播種したものです。

木炭・竹炭・木酢液以外は無償、海岸林再生の寄付金パンフを手渡して、「絆」と書いた竹筒に気持ち分のコインを寄付していただく方式です。

今回の海岸林再生プロジェクトへの寄付は5,000円、渡したパンフは50部でした。

寄付は前回の半分、実生苗の大部分を持ち帰る結果でした。品目が独り善がりだったか、「無償」が「ただより高いものは・・」のイメージになったのかも。「1ポット20円」と言い切っていたらどうだったか。反省しきりです。

「すぐ花が咲くか」「実がなるのはいつか」と問われ、「『桃・クリ3年・・・』と申しますので」としか答えられませんでした。来年3月のお彼岸バザーでは、素直に「10年育てることを楽しみましょう。」と言おうと思います。

「すぐ花が咲くか」「実がなるのはいつか」と問われ、「『桃・クリ3年・・・』と申しますので」としか答えられませんでした。来年3月のお彼岸バザーでは、素直に「10年育てることを楽しみましょう。」と言おうと思います。

また、10月10日から近所のバラ苑開放が始まり、我が家の前をバラ苑鑑賞の人たちが通ります。昨年から写真パネルを展示して、海岸林再生寄付金パンフを置いています。今年は、それらに加えて、バザーから持ち帰った多数の苗を「1ポット20円~50円」で販売して寄付金にするつもりです。

これからの季節、また実生苗づくりのための種子集めです。

「クロマツの実生苗を見たのは初めて!」と多くの人が感心していたので、今秋もマツボックリ採りは必須です。「花はないの?」と聞かれたので、来年に向けて何か準備します。

「海岸林再生の会」の皆さん、

「海岸林再生の会」の皆さん、

私は、川崎市に住んでいるので、名取市にはなかなか行けないけれど、皆さんの顔を思い浮かべながら、種を撒いたり草をとったり、出荷用のポット取りをしているのです。

発芽を見るのは楽しいです。細々でも息長く、自分も楽しみながら応援していきます。皆さん、ごきげんよう、お元気で。

大阪マラソン 24名のチャリティランナーと、応援・ご支援いただいたみなさまへ

住友化学労組の募集に応じ、チャリティランナーになっていただいた N・Yさんから報告とご質問がありました。

名取の海岸林でも、タイ南部の巨大マングローブ植林プロジェクトでも 同社・労組には長年ご支援いただいております。

名取の海岸林でも、タイ南部の巨大マングローブ植林プロジェクトでも 同社・労組には長年ご支援いただいております。

「国内外、計150名もの方からご支援をいただき、寄付金は最終的に総額26万(!)となりました。 ラノーンにマングローブの苗を植えたように、名取の海岸にもクロマツを植えるため、 当日はベストを尽くします!」

Q:寄付金総額が確定したら寄付を下さった皆さんにお礼メールを 出そうと思っているのですが、できればその際に、 この寄付金がどのように使われるのかを書き添えたいと思っています。 例えば20万円だと苗木が何本くらい植えられるか、など。 集まった寄付金は活動全般に使われるでしょうから難しいかもしれませんが、 もし何か書いていいような例がありましたらご教示いただけますと幸いです。 お忙しいところ恐縮ですが、ご返信のほどよろしくお願いいたします。

A:この度は大阪マラソンを通じ海岸林再生プロジェクトにご支援をいただき 心から御礼を申し上げます。ご質問にお答えします。 「2千円でクロマツ1本、播種~植栽~2033年までの保育とそれに伴う一切の経費」が 賄えます。ちなみに1haに5千本育てます。私たちの目標は約100haに50万本。 長期の保育など一切に10億円という計算です。平均3割ぐらいは枯れて植え直しという リスク計算の上です。今年のように98.4%活着という好成績は、当たり前ではなく、 5割枯れるような、海沿いの厳しい現地の気象条件も考えてのことです。 試算は4度行いました。「低コスト林業」への努力で、将来の保育費用を予定以上に 積み立てることができるよう頑張ります。

オイスカは、阪神大震災では3ヵ月・5ヵ所の炊き出しを長田区で実施し、 私はボランティア調整・派遣、物資・資金調達を担当しました。 今回のマラソンに、オイスカからは部長と新人の二人の女性が走ります。 私はチャリで応援に走ろうかと。途中の栄養補給で、たこ焼きとか、 お好み焼きを食べながら、阪神大震災以来の大阪出張を、私なりに頑張ります。

林野庁からご了解いただいた上で、9月25日まで2日間、宮城中央森林組合の手で外来種「ニセアカシア」の駆除を実施しました。

とても生命力が強く、種でも、根でも広がります。

毎年夏が除伐の適期。繰り返しても勢力を弱めるのに数年かかるそうです。

すでに発生源から種が飛び、なぜか植栽盛土の法面から稚苗が目立ちます。

窪地状になっているから、種がとどまりやすいのか?

とくに昭和30年前後は、戦中の海岸林乱伐の影響で、飛砂・飛塩の害が全国的に多発しました。それを防ぐために海に向かって海岸林を拡幅しようと、ここ名取でも震災で倒された海岸最前線に植えたものの5割枯れてしまい、補植を繰り返し立派に育てました。

そういう中、貧栄養土壌を改善しようと、葉や落枝などが肥料になる木として植えたのがニセアカシア。しかし、全国的に急速に増えすぎてしまい、クロマツの

成長を阻害するものとなってしまいました。

目標林はクロマツ主体という仕様書を抜きにして、

もしもクロマツをあきらめて、全部ニセアカシアの林に

してしまったらどうなるか自分なりに考えてみました。

この木は落葉樹。冬は防風機能を果たさないと思います。

また夏の台風などの強風には、細い葉のクロマツと違い、葉が多い茂ることで風の抵抗を多く受けるでしょう。

しかもこの木は折れやすく、根が深くなく倒れやすい。風が強い海沿いでは、幹は折れ、倒れることも多いでしょう。

お互いに支え合える高木(クロマツ)を津波で一切失った宮城沿岸では、低い藪のまま高くなれない。防風林に必要な高さになれない。

除伐した場所で、既に息を吹き返しているものも見つけました。

切り株に薬を塗るという手はまだ取っていません。

冬でも夏でも、大きなトゲがない稚苗を見つけたら、根っこから引き抜くしかないか。

9月中旬にボランティアの手で除草、再生の会の手で追肥・消毒をした育苗場は ひいき目に見ても美しく保たれています。

第1・第2育苗場ともに、今年は本腰入れて引っこ抜くようなことは一度もなく、 小さな雑草を常に先手先手で。ボランティアが繰り返し来てくださるおかげで 再生の会でないとできない育苗各工程に専念できました。 東北などから各県庁や種苗組合の視察研修、9月上旬には我々が所属する 宮城県種苗組合の研修会場でも使っていただきました。

佐々木統括や農家の皆さんは、追肥後の秋伸びの推移を日々観察。 去年と違う新葉の伸び方に、 「おーい。清藤先生になんでこうなるのか聞いてくれよ~」。 新葉の一本一本の長さが長すぎるという訳です。 私は「先週よりまた伸びたな~」と思っただけでした。。。 もうそろそろ、苗は冬ごもりの準備を自分で始めます。 育苗場の草取りもボチボチおしまい。 我々も苗も、来年春を視野に入れた業務を開始する時期です。

9月26日、広葉樹の補植300本を3時間5人で実施しました。

本当は29日か30日と考えていましたが時期を逃したくないので前倒し。

クロマツ超繁忙期と違うので、落ち着いて、淡々と。

去る5月17日にボランティアの手でヤマザクラ・クリ・コナラを432本植栽。

苗木としてはまずまずだったクリ・コナラは、活着が悪く、

ヤマザクラは枯れたように見えても芽をたくさん出しました。

枯損の最大の原因は、クロマツ最繁忙期前に真っ先に植えなかったこと。

新葉が出てしまってから植えた我々の人為ミスです。

植栽後の施肥も6月に行っているので土壌は改善されていますので、

思った以上にリカバリー、萌芽しました。

作業班は、新婚ホヤホヤ、独身、独身、独身、45のオヤジの5名。

うち4人は当プロジェクト現場滞在時間の長さトップ5の面々。

佐々木統括の指示のあと、スパッとギアが入ります。

この素早さがプロと素人との違い。

休憩もろくに取らず、あっという間に進んでゆきます。

私は枯損判断しながら、先行穴掘り隊。

後ろから植栽隊が腐葉土持参で続きます。

広葉樹は1本に4リットル腐葉土を投入しますが、補植ですから若干追加する程度です。

そして最後に、根元の踏み固めを確認しながら、苗木に葉がたくさんついているので、

剪定鋏で葉を落とします。

時間内に終わるよう、かなり必死でした(笑)

私たちは、広葉樹よりクロマツの植栽を期待されている場所を、

所有者である国・県・市から託されて協定を結んだと判断していますが、

広葉樹が「嫌い」なスタッフはいません。

試してみようという気持ちもあるし、一部限られた場所では広葉樹を考えていますし、

内陸の市街地や公園などで、将来どんなニーズがあるかわかりません。

余裕さえあれば、細々とでも花木にも挑戦したい気持ちもあります。

あまり大きなことは言えませんが。

今年の春、林野庁を経て、皇居より広葉樹種子の海岸林での植栽活用の

お申し出があり、ごくわずかですが第一育苗場に播種していました。

アカガシ 100粒 → 発芽17本

エノキ 100粒 → 発芽48本

スダジイ 100粒 → 発芽62本

タブノキ 100粒 → 発芽 4本

樹種はこの4種のみで、発芽率は悪いだろうと林野庁の方から言われていましたので、

1団体1種あたり最大100粒という上限を申請しました。

生育調査は林野庁にも報告しています。

広葉樹の圃場も、再生の会やボランティアの皆さんに

随分お世話していただきましたが、いろいろ反省点があります。

「(クロマツと同じように)厳しく育てすぎ?」

育苗場は、最低限の土壌改良はしましたが、海岸盛土とほぼ同じ環境。

海岸の現場で他団体が植栽したのと同様、伸びが少なく、太りもなく、

春に苗畑で掘り起こし、床替えしたところ、根の張りが良くありませんでした。

基本的な部分から、反省を生かした対処に入ろうと思って準備しています。

この他、ケヤキの種を宮城県種苗組合経由で購入し、播種しています。

伸長が足らず「留年」となったヤマザクラ、クリ、コナラも育てています。

この秋から、母樹林からヤマハンノキや、ヤブツバキも少量確保して、育苗します。

ヤマハンノキの実は、かわいくて、林業会社にいたときに社長の娘さんが

作るリースの飾りにするために、頼まれてよく拾って帰りました。

佐々木統括とは、ハンノキやツバキは育苗ではなく、種のばら蒔きについても

話し合いました。先の話ですが。でも来春に試してみようと思っています。

パンフレットを置いてください!

こんにちは

海岸林担当 パートの鈴木です。

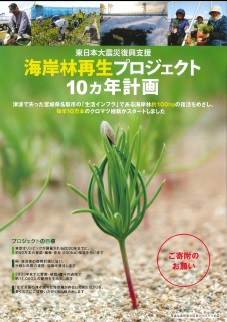

今年の5月にパンフレットを新しく制作しました。

より多くのみなさんにこのプロジェクトのことを知っていただきたいとの思いから、思い切って10万枚印刷しました。

現在、パンフレットを置いていただいたり、配っていただける方を大募集しています。

これまでご連絡いただいた方の中には、

’友人、知人、親戚に配ります’

’郵便局に置きます’

’薬局に置きます’

’学校の文化祭で配布します

’会報発送時に同封します’

などなど、ご自分の周りの方へプロジェクトを広めてくださっているようです。

本当にありがたいことです。

こうしたみなさんの1枚1枚の積み重ねが10万枚という目標につながるのですね。

ご協力いただける方は、コチラ の用紙に必要事項をご記入いただきFAXを送ってくださるか、または以下の項目をメールに記入していただき、kaiganrin@oisca.org まで送信してください。

○お名前(企業名・ご担当者)

○希望部数

○ご住所

○e-mailアドレス

○電話番号

○FAX番号

○設置/配布場所

10万枚の在庫が春にはなくなっているといいなぁ…

吉田です。

ホームページが故障し、しばらく更新できませんでしたので、

久々のブログですが、元気に頑張っておりました。

8月末から3週間、宮城出張せず、静岡県支部での活動報告会以外は東京の本部事務所で

事務作業に追われていました。9月第3週から再び往復が始まっています。

今年の東北の気候は、クロマツにとっても野菜にとっても良かったようです。

9月26日の再生の会の全体研修に集った農家の皆さんから聞きました。

野菜が忙しくて、曜日関係なく働いているようです。

新居に入った方からは「被災していない人と同様の税金がかかるから大変なんだ」と。

名取市震災復興計画によると

市内の復旧対象農地面積は660ha。

徐々に大区画の農地に整備されてゆくことでしょう。

第一育苗場から徒歩10分、「美田園」駅の北側の水田は黄金色です。

駅の名前の通りです。

稲の出来は例年より半月早いと聞いていました。

県内の39%で刈り取り終了という報道もありました。

しかし宮城から福島を越え、宇都宮ぐらいにならないと稲刈りの姿はまだまだ。

「早く刈り取りを終えるよう促すため」の記事だったのでしょう。

長期予報によると、10月11月は寒くなるそうです。

栗駒山は紅葉シーズンに入りました。栗原市の人から電話もあり、寒さが早く来ていると。

すでに名取事務所でも暖房なしには寝られません。

-128.jpg)

-138.jpg)