ボランティアの日 レポート その2 初めてのコンテナ草取り

今回、初めてコンテナ苗の草取りをボランティアさんに体験していただきました。

今回、初めてコンテナ苗の草取りをボランティアさんに体験していただきました。

ずら~~~~~~っと並んでの作業。じっと座っているのでひざや腰が痛くなります。途中風が強くなって、おひさまも隠れてしまい寒く感じながら、ひたすら草を抜きます。

混みあった状態で苗が育っているコンテナの作業は少々コツが必要です。いつもは「名取市海岸林再生の会」の皆さんにお任せしている作業です。

小さなの苗を草と一緒に引き抜かないよう注意しながらの作業です。クロマツに加え、アカマツも育てていて、その違いも実感しました。クロマツは葉が硬く、チクチク刺さって痛いのですが、アカマツは痛くありません。作業をするには楽ですが、やはり海岸の厳しい環境で丈夫に育つのはクロマツなのかもしれません。

←育苗場の隅の方から木の枝を探して来て道具にして作業をする方が!

ほかの皆さん道具があったほうが草を取りやすいということで、みんなで割り箸を使って作業をすることに。

(植樹祭のために準備した植栽場所の目印用割り箸です)

日頃、再生の会の皆さんがこうして手間をかけて苗を育ててくれているのだなぁということをあらためて感じた作業でした。

ボランティアの日 レポート その1 便利グッズ

広報室の林です。

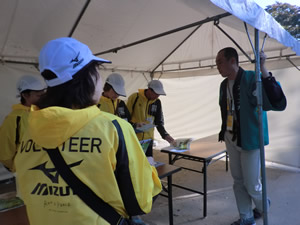

11月15日、今年最後のボランティア活動が行われ、40名が参加くださいました。

毎回ボランティアに来てくださる地元のMさんがいつもひざ当てを使っているのをみて

「いつか私も手に入れよう」と思いつつ、なかなか行動に映せず、結局作業ズボンの

ひざ部分を汚してしまう私。作業ズボンだし、いいか・・・・・・と思いつつ、やはり欲しい!

・・・・・・ということで、今回は写真を撮らせていただきました!!

実は手づくり大好きな私。この写真を見ていると今度は「つくってみようかなぁ」という気持ちになってみたり。来年も春からボランティアの受け入れを再開します。それまでに完成しているといいのですが。

そして、今回もう一つ紹介したい便利グッズはこちら。育苗場でじっと座って草取りをするのに最高!特にコンテナ苗は少し高い位置での作業になるのでこれはお役立ち!

効率よく仕事をするために体に負担のないよう工夫するのは大切なこと。

欲しいものが増えてしまった・・・・・・。

今回のボランティア活動の植栽地での作業は蔓のクズの除去がメインであった。広報室長の林久美子さんが笹を見つけてきた。

「先生これ増えてます」。

いい加減なことも言えないので、帰って種類を調べてみると「ヤダケ」であった。

笹か、竹かの見分け方であるが、イネ科の植物の内多年生で茎(稈)が木質化するものをタケ亜科に分類し、一般に木の仲間に入れている。タケ亜科は更に稈鞘(筍の皮)が茎から直ぐ剥がれ落ちるものをタケ類、そのまま茎に残るものササ類として分類する。 ヤダケは名前に竹の字がつくが、稈鞘が長く宿存するのでササの仲間ということになる。

北海道を除く日本全域及び朝鮮半島南部に自生し、低山帯から沿海部にかけて分布する。

稈高は2~5m、径は5~15mmで節は低く、節間が長いので古くから矢柄に利用され、

また神事、日用品、釣竿などにも広く用いられてきた。

一般的な門松は、斜めに切った孟宗竹に松の枝を組み合わせて作るが、

仙台藩では、高さ3mほどの栗の木を柱に笹と松を添えたという。

この門松は、代々藩有林の管理にあたっていた根白石の山守の家で製作し、

献上されていたとのこと。この伝統門松に使った笹の種類は明らかではないが、

材料はすべて地元産を用いたとされているので、

おそらく自生していたこのヤダケかアズマネザサであろうと推測される。

この海岸林にこの低木のササが優先してくるか、ニセアカシアが繁茂してくるのか、

いずれにしてもこの2種は今後危惧される植物であることは間違いない。

清藤(緑化技術参事)です。

今日(11月15日)、東京、神奈川、地元から集まったボランティアさん約70名による最後の作業が行われた。植栽木のモニタリング調査を春から行っているが、ボランティアさん12名にお手伝い願い4組に分かれて樹高、根元直径、生育状態を調査してもらった。

調査の結果は一年間の結果をまとめて報告するが、ここでは速報をのべたい。

樹高生長は前回9月15日からほとんどみられていなかった。しかし、根元径の増大がみられた。このことは秋口から冬に立ち向かって耐える内部木部組織の充実がみられていることが示唆された。

苗木別にみると、コンテナ苗よりも露地苗の方が生育が優っていた。春植えの植栽木は根元径が細いもので8mm、太いものでは20mmもあり平均13mmになっているが、今回秋に植えたコンテナ苗の調査をしたところ、平均樹高32cm、平均根元直径は7mmであった。高さに対して細いのが気になった。

この日は天気に恵まれた。しかし時折西から吹いている風は冷たい。時には風速10mを超える風、秋植えしたコンテナ苗がまともに風の影響を受けてなびいていた。この冬を秋植えコンテナ苗は乗り越えることができるのか、気になったところである。

広報室の林です。

「海岸林再生プロジェクト」は本当に多くの方に支えられていますが、

今日は私の大好きな“お助け隊員”Oさんをご紹介します。

(いつかOさんもブログを書いてくれることと思います)

Oさんはニコンの社員さん。このプロジェクトだけではなく「富士山の森づくり」などでも

本当にお世話になっている方で、現場ではオイスカのスタッフ以上にスタッフとしての

働きをしてくださるので、いつも甘えさせてもらっています。

おっとりとした口調で、いつもにこやかに穏やかにお話をされるステキな女性です。

彼女の特技は誰とでもすぐ仲良くなること(でも白鳥には攻撃されていました)。

現場のボランティア初参加の方や一人で参加された方にも声を掛けてくださり、

いろいろと教えてくださったりと、彼女たちも本当に心強く感じたことと思います。

それからもう一つの特技は独特な視点での写真撮影です。

先日いただいた写真はこれ。

私が軽トラックの荷台に乗って写真を撮っている場面です。

これだけならなんてことはないのですが、さらに続けて送られてきたのが下の写真。こちらはたまたま私が写りこんでいただけだとのことですが、軽トラックに上ろうとしているところをわざわざトリミングしてあるのです・・・・・・。

しかもこんなコメント付き。

「拡大してみました。。。 辛いことがあったら、がんばってる林さんのこの写真を みて頑張ります(^^)」

自分の背が低いというのもあるのですが、いつも極力高い所から全体を撮影することを心がけています(ちなみにこの時撮影した写真が一番下のもの。どうでしょうか。全体が分かるように撮影できていますか??)

自分の背が低いというのもあるのですが、いつも極力高い所から全体を撮影することを心がけています(ちなみにこの時撮影した写真が一番下のもの。どうでしょうか。全体が分かるように撮影できていますか??)

育苗場ではネットによじ登って撮影することが多いのですが、先日は体が重くなったせいか、腕の力だけでは2段目によじ登れなかったのが悔しかったので、軽トラックによじ登るだけなのに頑張ってる感が出てしまっている自分の姿にがっかり。でも、そんな姿にただよう何かで、Oさんが辛いことを乗り切ってくれるならいいか・・・・・・と思えました。

これからもOさんだけが切り取るプロジェクトの風景、楽しみにしています!

このブログにも何度か登場しているパートの鈴木さん。

このブログにも何度か登場しているパートの鈴木さん。

(ボランティアの鈴木さんもいます。パートの鈴木さんは女性、ボランティアの鈴木さんは男性です)

彼女はとても美しい文字を書かれるのですが、実は絵も上手。今年新しく右のパネルを作成してくださいました!!イラストも鈴木さんが描いてくれたもの。絵が描けるって素晴らしい!!

なぜ海岸林の再生にあたり、クロマツを植えるのか。

これはプロジェクトスタート当初から何度も質問されたこと。今回のパネルは、クロマツの性質を少し専門的に説明するパネルになっています。

クリックすると大きくなりますので、ぜひじっくり読んでみてください!!

イラストもじっくり見てくださいね。

先月26日に開催された大阪マラソンについてはすでに

このブログでも何度かレポートをしていますが、

今日はちょっと違った視点での報告です。

広報室長 林が書く!! 大阪マラソン“吉田観察記”

●●●●●●●● 10月25日(土) ●●●●●●●●

大阪入りをした吉田はプレイベントであるエキスポの寄附先団体のブースに合流。

前日からお手伝いをしてくださっている住友化学労働組合の皆さんと募金活動。

大勢の人が流れに乗って歩いて行くエキスポ会場内。13ある寄附先団体ブースは募金合戦の様相。人一倍背が高い吉田が頭の上に写真パネルを乗せ、人一倍声のでかい吉田が声を張り上げれば目立たないわけがない。

「宮城県から参りました~!! ご支援よろしくお願いします」

そのセリフをひたすら繰り返す。

そうすると募金箱にす~っと歩み寄ってくる人が・・・・・・。

そうすると募金箱にす~っと歩み寄ってくる人が・・・・・・。

たいていの方は「私、宮城の出身なんです」「仙台から来ました」と。

今回、大阪マラソンの寄附先団体は、7つのチャリティテーマで選ばれています。例えば「子どもの未来を支える」「生きる希望を支える」「美しいまちを支える」といったもの。オイスカは「自然を支える」のテーマで選ばれていたものの、唯一東日本大震災の復興支援活動を推進している団体でしたから、それは大きなアピールポイントでした。

まだまだ声を張り上げます。

「宮城県から参りました~!! ご支援よろしくお願いします」

他団体の募金のじゃまをするがごとくの大声。一緒に立っている私たちも声を出すタイミングを失うほど。しかもだんだん声がかすれ、だみ声に。おとなりのブースのお姉さんからは「すごいですね~宮城の漁師さんですか?」と質問されてしまいました(笑)。

吉田がオイスカに入りたての頃、ボランティアで出入りしてくれていたT君が京都で働いていて、お手伝いに来てくれました。

「吉田さん、20年前とやってること同じじゃないですか……」

そう、当時大学生だったT君は、よくこうしてイベントでこの緑のはっぴを着て私たちと一緒に募金の呼び掛けをしてくれていたのです。変わらないのはT君も同じ。今もお手伝いに来てくれるのですから。吉田にとっては、とてもうれしいできごとのひとつだったようです。

●●●●●●●● 10月26日(日) ●●●●●●●●

朝6時にホテルを出てチャリティランナーの集合場所に向かいます。

ランナーの柿沼部長とともに、応援グッズを持って電車に乗って会場へ。写真中央は関西支部の黒田事務局長。今回の大阪マラソンではいろいろとお世話になりました。

7時に大阪城公園の迎賓館で住友化学労組の皆さんと合流し、チャリティランナーを迎えます。

実は、ランナーさんの中には事前に全く連絡が取れていない人もいました。当日はランナーが付けている寄附先団体名が入っているゼッケンに「オイスカ」の文 字を探さなければなりませんでした。しかも前面ではなく背中側についているので通り過ぎてみないと分からない・・・・・・。

皆さんに出場のお礼をお伝えし、記念撮影。

ランナーを送り出した後、吉田が一番にしたこと。

・・・・・・それはランナー用に用意された「給食」コーナーで提供されていたバナナを頬張る!!頬張る!!!!!

でもただ食べただけではありません。ボランティアでバナナの皮をむき、カットして提供してくださっているおばちゃんたちに「海岸林再生プロジェクト」のパンフレットを配り、プロジェクトの説明を始めます。ここでも熱く語っておりました。

ここからはひたすら応援。

スタート地点でランナーを見送ると、住友化学労組の皆さんのご案内で次の応援ポイントに移動。

もう28キロ地点では、チャリティ寄附先団体としての応援ではなく、完全に単なる沿道の観客と化し、すべてのランナーに漁師さんか魚屋さんか分からない声でエールを送っていました。

ハイタッチで応援。

実はすぐこの横に、大変個性的な応援をされるおじさんがいて、吉田はこのおじさんのことがいたく気に入った様子。おじさんがランナーを指差し、気合の入った声で「よぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ~~~~~~~~~~~~~~し!!!!!」と叫ぶとその後から吉田も「よぉぉぉぉぉぉぉ~~~~~し!!!!!」と。

ちなみに右と左と違う靴を履いていたおじさん。

大阪ではお好み焼きを食べたいと言っていた吉田ですが、このおじさんに出会い、「お好み焼き5枚分、大阪を堪能した」と話していました。

初のマラソン大会参加は分からないことだらけでしたが、たくさんの方にお手伝いいただきながら無事終えることができました。

初のマラソン大会参加は分からないことだらけでしたが、たくさんの方にお手伝いいただきながら無事終えることができました。「来年はランナー100名募集する!!」と張り切っています(まだ寄附先団体に選ばれたわけでもないのに・・・・・・)。

みんなから「吉田さん、来年走らないんですか」と言われ、ちょっとだけ走りたい気持ちも見せつつ「俺は昔は走るの速かったんだけど、今は……」と聞いてもいない自慢と言い訳をする吉田。実は隠れてトレーニングを始めているのでは?? と疑っています。

ジャストギビングでのランナーへの支援は今月28日まで受け付けています!

引き続きご支援お願いします!!

http://justgiving.jp/c/10597

少しでも・・・・・・1ポット20円の実生苗で 寄付金10,870円

震災から4年目を迎える「海岸林再生プロジェクト」の活動。

活動の火を絶やさぬよう、多くの方々が、「自分にできること」で活動を支援してくださっています。

本日は、その一例をご紹介。

いつも地域であるいはプロジェクトの現場でサポートして下さる川崎市の井上文雄さんからのご報告です。

_______________________________________

この秋、2014年10月10日~11月3日、近くのバラ苑が、恒例の無料開放となりました。

鑑賞の方々が多数、自宅の前を通るので、海岸林再生プロジェクト4年の歩みを3枚の

写真パネルにして展示し、「売上金はプロジェクトに全額寄付」と書いて庭木や花の実生苗を販売しました。

寄付金パンフも置き、無人の野菜スタンドと同じ方式を基本として、

何日か、声かけができるときは写真パネルの説明をし、パンフを手渡しました。

ポットの実生苗は、ツバキ・サザンカ・ナツツバキ・コブシ・サルスベリ・カリン・ザクロ・ムクゲ・つる日日草・ヤマブキ・白花ヤマブキ・ピラカンサ・キンミズヒキ・アジサイ・鑑賞アスパラガスなどなど。種は、「かわさき市民アカデミー」の受講生仲間が提供してくれ、自分でも採集しました。昨10月に播種し、今年4月に発芽した苗です。

代金投入箱の金額は、10,870円でした。売れた実生苗は10コンテナ分240ポットほど。1ポット20円なので、代金は多くても5千円程度。したがって半分以上は寄付であったと考えられます。1ポットで100円投入したり、苗を買わずに100円玉を入れたり、という方が大勢さんいらっしゃったということです。複数の方が「寄付だけするよ」と千円札を入れてくれました。ありがたいことです。基本的に無人でも寄付が集まるという初めての経験をしました。写真パネルと実生苗が寄付の触媒となったのでしょうか。

最終日の11月3日は道行く人に可能なかぎり声をかけ、寄付金パンフ30部を手渡ししました。無人の置きパンフでも50部は持ち帰ってもらっていたので、期間中渡したパンフは80部になりました。

「これも使って」と町内の人が、色の可愛い鑑賞用トウガラシを

1コンテナ24ポットプレゼントしてくれました。1ポット50円で完売しました。

もうひとり「持ち込んでもいい?」と言う人が現れ、数鉢の花をいただきました。

自宅前での写真パネル展は今回で3回目、このお二方は、いままで、しっかり見てくれていたのでしょう。

海岸林再生プロジェクトに共鳴している人が現れたということですから、大変うれしく思っています。

私は、2011年10月30日の現地説明会に参加して、法とDNA撹乱防止のため、

私の作った苗が植えられないと知り、プロジェクト宣伝と寄付金集めをしようと思い定め、

以来、自作の写真パネルを展示し、寄付金パンフを持ち帰ってもらっています。

そのスタイルに、今回、実生苗の販売が加わりました。

植林用に毎年クヌギ・コナラの実生苗を作っている私は、寄付金用の実生苗作りを負担と思ったことがなく、

むしろ苗の種類が増えた分、楽しさが増えています。種を提供してくれる人との交流もいいものです

次は、来年3月のお彼岸バザー、春のバラ苑開園時の自宅前販売です。

販売する苗はすでに用意済み。今は、来年の秋、再来年にむけ、種子の採集・播種を始めています。

種の採集は、ほしい木を見かけたら持ち主をいきなり訪問、

海岸林再生の話をして無償提供をお願いするやり方です。打率10割、持ち主から断られたことはありません。

川崎市早野聖地公園里山ボランティア 井上文雄

こんなにステキに飾っていただいて!

海岸林担当 パートの鈴木です。

一時集中してブログを書いていたのですが、このところご無沙汰してしまっていたので、久しぶりのブログです。

この数ヶ月、当プロジェクトのパンフレットを置いてくださったり、配ってくださる方を探すのに力を入れてきました。

少し前のブログでも呼びかけさせていただきました。(コチラ)

おかげさまで、“お店に置きますよ” “受付に置いておきますよ”とお申し込みくださる方が増えてきたように思います。

本当にありがたいことです。

先日お申し込みいただきましたUAゼンセン中央教育センター 友愛の丘では、ロビーにこのようにステキに設置してくださいました。

いつも見慣れたパンフレットも場所が変わり、センス良く飾れば立派に見えるものですね~

ありがとうございます。

UAゼンセン中央教育センター 友愛の丘の担当の方からは

「この活動を知り、考え、感じて頂き、一人でも多くの方が活動に参加して頂ければと思っております。」

と言ってくださり、本当に心強い限りです。

壁に掛けられているフレーム入りのポスターは、お恥ずかしながら私がデザインしたものです。

少し前に、同じくパンフレットを設置してくださっている方から、ポスターもあわせて掲示したいので、適当なものはないですか?との問い合わせに応じて、あれこれ写真を替え、文字の色を替え、キャッチコピーを考えた苦心の作です。

わが子(?)をフレームにまで入れてくださりこんなに大事にしていただけてうれしいです。

これまでパンフレットを置いてくださったり、配ってくださったみなさんも、きっとステキに飾ったり、工夫して配ってくださったりしているのだと思うと、みなさんの温かい気持ちを感じずにはいられません。

現在、手元に残っているパンフレットは3万枚ほどです。春までにこの3万枚が3万人の手に届いていますように!!

緑化技術参事の清藤です。

春に植えた75,000本のクロマツのうち、枯損はわずか0.5%でした(7月時点モニタリング調査)。

今回10月23日に枯損木を抜き取り1,500本の捕植(コンテナ苗による再植)を行いました。その際、枯損した原因を明らかにすべく、抜き取った枯損木の根の状態から枯損原因を調べました。

まず、その前に地下部で樹木の根がどのようになっているのか、少し解説します。今回の植栽された苗木は、実生苗とコンテナ苗でした。コンテナとは何か、ブログで何度も説明しています。実生苗では支える直根、支持根が張った苗、根元近くより支える太い根の先端部分に細根が発達します。今回は畑で断根し18cmの根としました。断根しますと新しく細根が多く発生するのです。コンテナ苗ではコンテナの形状に沿ってすべての苗は下へ向かって成長し、空中断根していきます。

植栽した場合、根がどこで発達するかというと、植栽した表層の部分です。空気のある柔らかい層で生活しようとするのです。特にマツは深植えを嫌う樹種です。肥料もですから深く掘って入れるより表層に施肥すればよいことになります。苗木を引き抜いた時、根元の表層部に新しい根が伸びているかで健全性がわかります。根は絶えず水に溶けた空気を水と一緒に吸収して酸素を取り込んで呼吸しています。水はけが悪いと滞水して酸素不足になりますし、土が乾きすぎても酸素をとりこむことはできません。太い根の皮が赤褐色なら空気が十分で健全に生長している根ということになります。水はけの悪いところでは根は暗褐色から灰黒色をしております。

では植栽木の枯れた原因はなんでしょうか? 3枚の写真に共通していることは根元の浅い位置に根が発達した形跡はありません。しかも育苗時の根元より5~10cmも深植え状態にあることがわかりました。一番下の写真では植え穴の真ん中に植えたというのではなく鍬でほったその端に寄せたまま土をかけことにより根が一方に集まって鳥の足のようになっていました。生長してその後に枯れたということでなく深植え、土壌の酸素不足により、根が伸びず植栽時のまま枯れていったと思います。

以上のことから植栽時には余裕をもった十分な大きさに穴を掘って、きつく踏み固め過ぎないこと、深植えしないことが活着・生長につながることがわかりました。