2011年3月11日、東日本大震災時の津波で私たちの生活は一変しました。

私たちは宮城県名取市下増田の北釜という、仙台空港から更に東側の、まさに海の近くの集落に生活していました。約100戸の住宅に約400人の主に農業を営む人が生活していましたが、津波で55名の方が犠牲になりました。

生活のすべてをある日突然一瞬で失ったわけです。

そのような状況下で途方に暮れていた私たちに、震災から間もない2011年5月、オイスカの方々が海岸林の再生のため早くも視察におとずれました。オイスカはこれまでの世界各地域での活動から、海岸林は広い地域にわたって防災、防風、防砂、坊潮などに大きな役目を果たしてきたことを、つまり「海岸林は重要である」ことを認識していたのです。そして私たちとともに、海岸林再生を図るために、100ヘクタールに50万本のクロマツの植栽をするプロジェクトを立ち上げました。10カ年で計10億円の大プロジェクトです。

紆余曲折を経て、昨年、2014年5月に植樹祭を行い、15ヘクタールに約8万本の虫に強い抵抗性のクロマツを植えました。海岸沿いで潮風も吹き付けるクロマツの生育にとっては過酷な環境にも関わらず、献身的な活動のおかげで補植をちょっとしただけで100パーセント元気に育っています。

ここ北釜は、震災前、メロンとチンゲンサイの産地でした。

海岸林は海からの冷たい潮風から農作物を守る効果もあります。

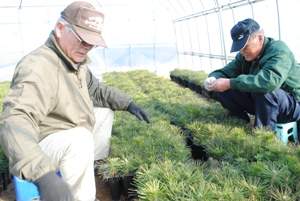

そういった意味において農業に欠かせない海岸林が植え始められたことにより、再び産地と成るべく立ち上がる機運も生まれています。隣地の農地整備も進み、約300棟のビニールハウスが建設されて、生活の新しい基盤整備にもようやく光がみえつつある状況になってきました。本年、いよいよ野菜の生産準備に取り掛かります。

海岸林再生プロジェクトは、防災、防風、防砂、防潮など「もの・機能」の再生にとどまらず、自らの手で自らの地域を再生しようという「心」の再生にも大きな効果をもたらしています。

海岸林再生プロジェクトは早くも5年目に入りました。しかし、クロマツは一朝一夕に育つわけではなく、これからもまだまだ続けなければならない、大変息の長い取り組みですが、「白砂青松」の復活へ、世界の皆さまと共に頑張りたいと思っています。

ぜひともこのプロジェクトへのご支援・ご参加をよろしくお願い申し上げます。

2015年3月11日

名取市海岸林再生の会

会長 鈴木 英二

これまで4年で、54ヵ国、194人の外国人視察・ボランティア受け入れを行いました。

報道(33か国)の他、オイスカ海外農業研修生、在京大使館、国際機関、各国官僚。

台風被害を受けたフィリピンのオイスカ水源涵養林植林プロジェクトの行政当局3名も

視察・作業体験し、昨日今日はオイスカ海外農業研修生13人が、被災農家の農場でも作業をしました。

3月14日から仙台で、5年に1回の国連防災会議が開催されます。

これまで2回の会議は横浜・兵庫。すべて日本での開催です。

2012年10月、東京でIMF・世界銀行の年次総会があり、当プロジェクトも

会議出席者に対し、活動を報告しましたが、その際、防災会議日本開催の情報が入りました。

年次総会では、「世界銀行など国際援助機関は、起きてしまった災害への対応偏重から、

減災・災害予防への対応を重視する」という方針が決まりました。

私は深く納得しました。今回の会議では、減災の数値目標が話し合われるそうです。

私どもは仙台の国際会議場から1時間以内に大きな現場を持っています。

この会議に関連し、現場視察を重視したいと考えてきました。

オイスカは元来「国際協力NGO」ですから、「出来ることはやらねばならない」。

海外からの東北への支援に対する中間報告としても。

ですが、国際会議の参加者は流動的で気まぐれ。直前に何があるかわかりません。

それが世界標準。

おかげさまで「海岸林再生の現場を歩こう」バスツアーは、宮城県民、名取市民で満員御礼。

ですが、外国人はゼロ。いいんだか悪いんだか。

まあいいか。本会議でのプレゼンも、17か国語での海外ラジオ放送もある(3月下旬か?)。

日本人に対しては、公開シンポジウムの発表も二つ、環境省や国土強靭化のアワード受賞式も、県庁での写真展も。

一方で現場は、来る日も来る日も、大量のコンテナへの「土詰め」を行う時期に突入します。

目の色が変わり、ピリピリした雰囲気になります。

しかしそれでも、説明責任や発信する義務があるのがオイスカ。

やはり地域住民がカギであること、何より復興を期して大きな官民協働の輪で

必死に取り組んでいることを伝えようと思います。

「マングローブがクロマツに変わっただけ」。

技術面は全く違いますが、住民第一のプロジェクトの本質は世界共通。

といっても、やはり会議は会議。

我々の本音は、粛々と、現場の成功を期するのみ。

この4年を振り返ると、ご縁、運、直感という3つが浮かびます。

仕事で初めて仙台に行ったのは2010年の1月。

仙台市立三条中学校と松島町立松島第五小学校の学校林整備に向けて、

宮城中央森林組合の佐々木勝義さんと雪の中を実踏しました。

名取事務所統括の佐々木廣一さんの弟さんです。

(学校林レポート)

即、意気投合。

お互い、直感を大事にするタイプですから。

この出会いが海岸林再生プロジェクトに結びつきました。

震災後、真っ先に電話したのが勝義さんです。3日間つながりませんでした。

ようやく安否確認ができて安心する間もなく、「海岸林再生に動く」とお伝えしたところ、「森林組合の威信をかけて、手伝いさせていただきたい」と即その場で。

当プロジェクトの骨組みづくりは、勝義さんに中核を担っていただきました。

東京では決して得られない第1級情報と、豊富な経験・知識と人脈をお持ちですから。

震災後の3月13日、外部の方に初めて海岸林再生を電話で相談したのが、

東北森林管理局の指導普及課の方たち。

日曜日、息子と娘の少年野球のグラウンドの脇で、海岸林再生がひらめいて、「我々海岸林に協力したいと思うのですがいかがでしょうか」と即、相談の電話をしました。

秋田から救援物資を被災地に運んでいる途中と言っていました。

「明日月曜日、文書にしてもらえますか」と。

翌日お送りすると即日返答が。「当方一切異存ナシ。ぜひお願いします」。

相談した方たちは、「学校林・遊々の森」全国こどもサミットで一緒に奮闘した方たち。

秋田の街もよく飲み歩きました。締めは「末廣」ラーメン。

今も仙台駅前の支店には、月に一度は行きますが、必ず東北局の方たちを思い出します。

2010年1月に学校林の情報収集で、宮城県仙台地方振興事務所を訪問した際、

応対してくださったのが、現在、本庁で海岸林を担当している森林整備課の小杉課長。

震災後、お目にかかった時に、「前にお会いしましたよね」と、

覚えていただいていて、とても嬉しく思いました。

話はがらりと変わりますが、

初めての仙台宿泊は、オイスカ法人会員の三井ガーデンホテル。

「客室のアメニティボックス(トレイ)にセットしているアメニティを1つも使用されない場合に、「ecoガーデンカード」をフロントにお持ちいただきますと、お客様に代わってホテルから地球保全活動基金団体に寄附させていただきます。」(同社HPより)

「客室のアメニティボックス(トレイ)にセットしているアメニティを1つも使用されない場合に、「ecoガーデンカード」をフロントにお持ちいただきますと、お客様に代わってホテルから地球保全活動基金団体に寄附させていただきます。」(同社HPより)その寄付先が、オイスカの「海岸林再生プロジェクト」と「学校林保全活動」です。

同社からは、2009年から既に500万円もご寄附いただいています。

震災後の2011年は、宮城県の森林環境税が凍結されたため、森林組合からの要請で仕事を生み出し、雇用を維持するという観点も加え、三条中学校と松島5小の学校林整備と、もう一つ森林整備を宮城で実施しましたが、その資金源として、三井ホテルと

三菱UFJニコスのご寄附を活用いたしました。

ご縁というものは、どういう処にあるかわかりません。

コツコツと続けてきた学校林保全活動が、東日本大震災復興支援に

つながるなどとは、夢にも思いませんでした。

(2015年度は八王子の小学校で新たに整備を行う方向です)

私にとって海岸林再生プロジェクトがあるのは、学校林のおかげ。

これまで学校林保全活動にもご支援をいただき、今は海岸林も支援いただいている、

三井ガーデンホテル様と三菱UFJニコス様に、あらためて御礼を申し上げます。

本部・広報室の林です。

突然ですが、海岸林の植栽現場にはトイレがありません。

以前も現場のトイレ事情については報告済みです。→→「ボランティアの日 トイレ編」

中国・内モンゴルのオイスカのプロジェクト植林のツアーに出掛けたときのこと。

ただただ砂漠が広がる一本道をひたすらバスで走っている途中、

「はい、トイレ休憩で~す」といわれ下車しても、やはり砂漠が広がっているだけ。

現地スタッフが「右が男性で、左が女性です」と道で分断された左右の砂漠を指をさし、

砂漠にできた小高い砂丘の影に移動して用を足す・・・・・・なんてことや、各国訪問時に

トイレと呼べるようなものがない田舎の村におじゃました時や足を踏み入れるのがはばかられるような状態の

汚いトイレに出会った時などは、木々の影に隠れて・・・・・・なんてことは、こういう仕事をしていれば特別な体験ではありません。

長時間現場を歩いて回る時、吉田は私(一応確認しますが女性です)に「その辺ですればいいよ~。うちの娘もよくするし」と当たり前のように言い放ちます。

ただ、うちの現場はいうまでもなく、津波で何もかも流されてしまった場所です。隠れるものはありません。もちろん盛土の影に隠れることもできますが、結構頻繁に仙台空港に着陸する飛行機が頭上を飛んでいきます。

なかなか死角がないところで、「その辺ですればいいよ~」と言われても・・・・・・。

前回の出張時、吉田が盛土の上で用を足しているのを発見!!それもどうかと思うのですが。

支援者の皆さんにはいつも驚かされます。

特にANAグループの方たちは「Something New」というか、

いつも新しい提案をして下さったこの4年だった気がします。

一発目は「新機種ボーイング787に乗って被災海岸林を見にゆこう」ツアー

(2011年10月、170人参加)。

先日、日頃のお礼のために新橋の本社に行くと、ANA本社でも、また新しいご提案。

続いて別フロアーの全日空商事に行くと、社員さんが4人も。ん?何事だろうか…

Tさんがカリスマバイヤーと呼んでいた、2年半のお付き合いをさせていただいている方から

「今度こんなことを考えているんです」と。

「ANA機体 Reproduce goods」

*HPはコチラ

機体備品を再生(リサイクル)、商品化し、当プロジェクトに寄附を。

「再生」つながりで、「海岸林再生プロジェクト」に!!

全日空商事さんは、「機窓カレンダー」「山形のさくらんぼ」に続く第3弾。

ご担当も3代にわたり継続。

私たち、どの支援組織にも申し上げてきました。

「その会社、その組織らしい支援を」「無理なく続けられることを」と。

おかげさまで、この4年、様々なアイデアによって支えていただいております。

プロジェクトを広報啓発していただき、ご寄附をいただいてきました。

「金額は微々たるものですが」と皆さんよくおっしゃいます。

私たちは全くそう思っていません。

「いかに多くの方から支持を集めたかが、僕らの最上位成果指標の一つ」です。

僕ら、ホント嬉しかったです。

こういう新しい提案が常に寄せられます。

オイスカ新人時代からずっと思っていましたが、寄附金獲得の仕事は楽しい。

オイスカの中で、これほどやりがいある仕事はないと心底思っています。

皆さんご支援の継続、本当にありがとうございます。

で、脱線。

【嬉しいニュース速報】

海岸林再生プロジェクトも丸4年。

ボランティア同士のご結婚第1号は、ANAグループの社員さん同士。これも驚いた~

我々、結婚式にもご招待していただきました。

おめでとう! 4月11日、楽しみにしています。

広報室の林です。

皆さんご存知、プロジェクト担当の吉田は、クロマツや海岸林のことをよく勉強しています。

尊敬の念を込めて私は彼のことを“海岸林オタク”と呼ぶことがあります。

今日はとある土曜日の吉田観察記です。

この日、「今日は徹底的に現場を踏査する」と言って現場をくまなく歩きました。

気になるものがあればすぐに撮影。もちろんニコンさんからいただいたカメラで。

これはうちの植栽地ではない現場。

他の自治体や団体が植栽したエリアもよい参考になる現場として繰り返し足を運んで勉強させてもらっています。

写真は枯れてしまったクロマツの根茎を確認し、撮影しているところ。なぜ枯れたのか、その原因を知り、その問題が発生しないよう努力をすることで生存率を上げることができると考えているのです。

時には後から専門家に見てもらうことも。

登って撮影。しゃがんで撮影。何でも撮影。

登って撮影。しゃがんで撮影。何でも撮影。

防風柵にのぼるのは撮影だけが目的ではありません。

↓ こんなふうに本数を数えて生育状況調査もします。

普段はベラベラ大きな声でしゃべり、とにかくうるさい吉田ですが、

現場踏査が始まると、ただひたすら“数え”“調べ”“記録”に没頭。

よく、現場に来られる方が「吉田さんの情熱が伝わってきました~」とおっしゃいます。

「なんとかしてプロジェクトを成功させよう」という吉田の熱い思いは、

時にこういう冷静な動きにもつながっています。

しかし、「今日はいつになくカッコイイ感じで紹介ができる」と思っていると、最後にこういう小学生レベルになってしまう海岸林オタクなのでした。

「名取耕土」復旧の今

宮城県北部には「大崎耕土」と呼ばれる有名な一大農産地があります。

震災後初めて地上から名取に入った2011年5月24日の夜、地元農家から「名取耕土」という言葉を聞きました。

しばらくは、農地を誇りに思う気持ちからの「造語」と思っていました。

オイスカ第1育苗場から車で5分。

植栽現場のすぐ近く、海水が混ざる入江「広浦」の南端にある「愛林」碑には、以下の記述があります。

『(50haの)国有林のみにては数千ヘクタールに及ぶ「名取耕土」を潮害より

保護するには若干の不安を感じたので昭和二十三年(中略)十ヶ年計画の下に

萱生湿地帯に盛土工事を施し防潮林を造成することになった』

名取耕土の言葉は、農家が先祖から受け継がれた言葉なのです。

地元で言う「名取耕土」は4,460ha(市面積9,800ha、市全体浸水率28%)

農業就労人口は4,433人(名取市人口7.6万人)

*引用:「東日本大震災名取市民の体験集」(名取市役所)

2011年の大津波で、農地2,700haが浸水。

農地復旧工事は最も内陸側から順々に沿岸に進んできました。

まず、震災前までの区画通り原状復帰され、地権者引き渡しののち、地主それぞれの判断で、1ha単位の大区画化が進行しています。

海岸林のすぐ背後には、空港近くの「北釜地区」100世帯400人、うち農業従事者300人が働いていた70haの農地があり、2014年12月に晴れて地権者に引き渡されました。

名取市海岸林再生の会の鈴木会長は、株式会社名取北釜ファームの副代表となり約8haに160棟のビニールハウスを春までに建設しようと奔走しておられます。

目指すは青梗菜、小松菜、ちじみ菜、雪菜など8種の栽培。

その他、8haで別法人が、30haで菜の花プロジェクト(養蜂)が、20haで各個人が農業再開に動いています。

再生の会のメンバーの大半は、この70haとは別の場所でそれぞれ従事しています。

今日は、日本農業新聞の記者さんが取材に来ます。

JA名取岩沼が毎年2月に出す、下増田の農業共販実績も出ました。

農業と海岸林の話を地元の人と一緒に説明したいと思っています。

大崎耕土も、名取耕土も、伊達政宗公と家臣たちが懸命に作った耕地。

農業をやろうという若い人がもっと出てきて、耕土が永遠にというのは

立場を超えた共通の願いです。

再生の会、H27上半期事業を再確認

2月24日、名取市海岸林再生の会は、数日前に幹部会議を行った後、ほぼ全員が出席し「全体会議」を行い、H27年上半期事業を再確認。

計画としては、

3月15日(日)予定通り、「歩こうツアー」など防災会議関連行事を「定期活動報告会」に位置付ける。

3月中旬~ コンテナ土詰め等本格開始

4月下旬~ 播種、植栽開始

5月中 植栽終了

育苗本数:約17万本

*内訳 H26年播種 約8万本、H27年播種約9万本(粒)

*H27播種の種は、宮城県産抵抗性・精英樹クロマツ、岩手県産抵抗性アカマツ、

兵庫県産抵抗性クロマツ、福井県産抵抗性クロマツ。

宮城県産抵抗性クロマツは、10数年前に網地島に植栽した抵抗性クロマツから

採種したものも含むとのこと。

植栽面積合計計 9.75ha

*内訳 海岸林植栽:7.9ha(主に空港誘導灯南側市有林)

内陸防風林植栽:1.85ha(共有林)

植栽本数:49,822本

*購入予定なし。すべて自前で賄う。

植樹祭 5月23日(土)9:00~12:00 約2ha 10,000本

*地元募集開始 3月15日~ 先着500人(地元各種組織から既にオファー多数)

「これまで通り、自分の生活と農業を第一優先に、互いに協力し合い、空いた時間をクロマツに割いて、粛々と事業を進めていこう」と確認しました。

先週も今週も、まずは「コンテナ苗」の除草作業に、再生の会メンバーは

代わる代わる、来てくれています。

24時間テレビから4輪駆動軽自動車を寄贈いただきました

2月25日、宮城テレビ放送㈱の仲立ちで、24時間テレビチャリティー委員会から、4輪駆動軽自動車を寄贈いただきました。

これで植栽現場で、泥濘や砂に「刺さる」ことも無くなると思います。

この前は、経済同友会の常務理事さん一行が現場に来てくださったとき、砂にはまり、みんなで他の工事関係者の手も借りて苦戦して脱出したこともありました。

融雪剤対策として防錆加工し、ナビもETCも付けたので、再生の会の皆さんが種苗組合の講習や研修で、遠路、慣れない他県に行くのも楽になると思います。4月下旬から1か月は、毎日植栽現場に最大積載量350kgにもなる水タンクを積んで往復します。

ご関係の皆様に心から御礼を申し上げます。

岩手県田老町を歩きました

またとない岩手出張。

大槌町のシンポジウム終了後、宮古から北へ足を延ばし、

岩手北部の復旧の状況を見にゆきました。

日曜日にもかかわらず観光客は決して多くなく、「春節」とも無縁。

世界最大の堤防と言われた「X堤防」を一目見たいと思い、 三陸鉄道「田老駅」にただ一人下車。

高台の駅からは、復旧の真っ只中の町全体を一望できる。

はるか先に見える住宅高台移転先は大工事中。

この町では海近くの平地に戻る人はなく、土地利用計画は徹底されているように見える。

駅は居住区から離れており、人々の営みは海から遠くにしか見えない。

宮城・岩手・福島いずれとも同様の、

私にとっても「いつもの荒野」を海の方向に歩き始め、

河口部の川と並行した小規模な松林に向かう。

津波でさらに疎林化するも、すでに林床はクロマツとタブノキを混植済み。

浪板海岸も同様の樹種。いずれも試験植栽の模様。

川の水がとてもきれい。遡上したサケの死骸が多数。見かける鳥も、宮城とは違う。

田老町の市民球場のグラウンドは、復興事業用のセメント工場に変わり、

ズタズタになった観客席が残る。

海面高10mの「X堤防」の上に立つ。

今はまだ、Xのどこが破壊されたのか、津波のエネルギーの方向がよくわかる姿で残っている。

有名な「田老観光ホテル」の1・2階の柱の一本一本もここから見える。

電車の時刻まで少し余裕があり、海から1キロほど先の集落へ向かう。

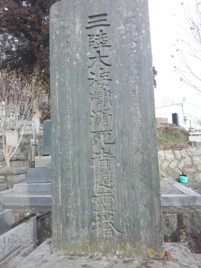

その入り口には大きなお寺があり、入り口にたくさんの石碑が。

「海難殉職者供養」もあるが、多いのは「津波供養塔」。

よく見れば、それに並んで東日本震災の石碑も。

田老町は、明治38年、昭和8年、昭和34年、平成23年の大津波が直撃している。

津波を指す「海嘯(かいしょう)」という言葉は、宮城よりも岩手の言葉だろうか?

震災直後に読んだ、『三陸海岸大津波』(著:吉村昭・新潮文庫)でこれを知った。

2月22日の岩手日報は、「津波供養塔」を1ページ全面を使って特集記事。

「県内の明治昭和チリ地震の津波碑は225基」。宮城84基、青森4基と比べて多い。

私が見たのは、塩竈市の浦戸諸島の「チリ津波慰霊碑」に続いて2つ目です。

「津波碑」について詳しくは

●国土交通省東北地方整備局HP

●岩手日報HP

-199.jpg)