海外事業部の廣瀬です。

3月15日に行われた、海岸林再生の現場を歩こうツアーにスタッフとして参加させていただきました。

今回はツアー時の緊急用車両(ハイエース)の担当でした。

現場に行くのは久しぶりだったので、前日に現場に寄って北釜ゲートから仙台空港のルートや

空港内のトイレの位置などを確認。参加者の歩くルートも確認し、当日は準備万端で臨める・・・はずだったのですが・・・

当日、見事にハマってしまいました・・・

雨で地面がぬかるんでいるところがあるので気をつけるように、とは言われていたのですが、

まさか乾いたところでハマるとは思わず・・・油断していました。

砂地から何とか抜け出そうと試みるも、砂を掘るだけで逆効果。

多くの人が助けてくださったのですが、もはやこうなってしまっては打つ手はなく、

最終的にはJAFに連絡し引き上げていただきました。

今回は本当に色々な方に迷惑をかけてしまい申し訳ありませんでした。

次回以降、またハマってしまうことのないよう気をつけます。

そしてツアー参加中にもかかわらず足を止めて車体を押してくれた方々、

育苗場から現場に急行してくださった再生の会の方々、

タイヤ周りを掘ったりしてくれた名取市の職員の方々、

車での移動など最後まで助けていただいたトヨタ部品宮城共販の担当者さん、

心配してくださったツアー参加者の皆様、おかげさまでハイエースは無事東京に帰ってこられました。

本当にありがとうございました。

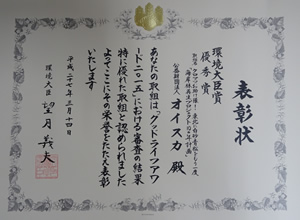

環境省グッドライフアワード 優秀賞受賞!!

広報室の林です。

環境省が主催するグッドライフアワードの表彰式が3月14日に開催され、

「名取市海岸林再生の会」の大友淑子さんと一緒に出席しました。

135団体の取り組みから上位10団体が環境大臣賞にノミネートされ、当日はその中から

最優秀賞1団体、優秀賞3団体が選ばれることになっていました。

いただいたのは優秀賞。投票などにご協力くださいました皆さま、ありがとうございました。

もちろん受賞はうれしいのですが、私は淑子さんが表彰式に出席し、

来場者の皆さんの前で活動について発表し、全国の皆さんからのご支援へのお礼の言葉を

述べてくれたことの方がもっともっとうれしく感じられました。

この日、朝早く名取から東京に出てきてくださった淑子さんと会場で合流。

お互い現場で会うときは作業着なのに、この日はふたりともフォーマルな姿。

淑子さんは「一人で新幹線に乗って東京に出てくるなんて初めてのことで……」と言った後、「何着てきたらいいんだかわかんなくて、これ買ってきたのよ」なんて言うのでびっくり。

表彰式の後、私は翌日のバスツアーを前に宮城に向かうため、

仙台駅までは淑子さんと一緒。ゆっくりお話しできたことも大きな収穫でした。

一番うれしかったのは最優秀賞を逃したことを悔しがってくれていたこと。

「私たちは今生きてる人たちのことだけじゃなくて、未来につながる大事なことやってるんだから」と、日々の活動に誇りを持って取り組んでくださっていることが伝わってきました。

震災では本当に大変な思いをしたけど、でも今こうして意味のある活動に携われることに

心から感謝していると話してくれた淑子さん。ほかにも「名取市海岸林再生の会」の方、

特に女性からはこうした前向きな言葉をよく耳にします。

「いつまでも昔のこと考えてたって仕方ないから」とも。強いなぁと、いつも思います。

新幹線の中で話してくれました。

「全部津波で流されたから何もないのに、“あれ、どこやったかなぁ”って探しちゃったりするんだよね」と。

今回の上京の時も「あの服があったら……」と思いながら服を新調されたのかもしれません。

せっかくきれいな服買ったから、これからもっといろんなところに行っていただかないとね~、淑子さん!!

防災会議関連行事に忙殺されていましたが、昨日ですべて終わり。

新聞報道を除き、400人以上の方に、直接、活動を伝えることが出来ました。

昨夜の宿は、いつもの松島「霊前亭」。

瑞巌寺の修験僧がはるか昔から泊まってきた、知る人ぞ知る由緒ある宿。

仙台市内は会議に合わせて宿泊費高騰。普段の倍以上。

ですがここは1泊2食6,000円。ご飯は本当においしい。風呂の熱さは手加減なし。

「吉田さん、青梗菜ありがとね~、もうめんどくさいから、宿代いらね~わ」とおかみさん。

この前は高級日本酒2本もいただくし。もう4年のお付き合い。

朝、佐々木統括に迎えに来てもらって、一緒に名取事務所に出勤すると、

再生の会の車が9台。おもむろに、今年の本気モードが始まった。

なんだか緊張してしまう。

林業の世界では「山入り」と言うそうですが、

再生の会で言えば「畑入り」とでも言いましょうか。

とすると、間違いなく宴会の予感。

今日の予報は晴なのに、一転「濃霧」。ひどく底冷えする。

1km先の空港はまったく見えない。旅客機はこれでも通常通りの運行。

皆は口々に「やませ」という。東からの微風。海のほうが温かいのかもしれない。

再生の会は、打ち合わせの後、コンテナ苗の移動と畑に肥料を撹拌。

緑水工業㈱(新潟県長岡市)から寄贈の肥料を早速活用させていただきました。

佐々木統括と私は、市役所に「平成27年度計画と着手届、26年度報告」などを提出。

そのあとは、広葉樹植栽について段取り開始。

お昼はみんなで、ほっともっと美田園店の弁当を注文。

「20分の昼寝は夜の2時間の睡眠に相当する!」とは、佐々木統括のいつものセリフ。

再生の会の皆さんは、昼寝せず、2階にまで聞こえる大声で話し続けてる。いつも。

16時前に目標の仕事を終え、お茶で一服した後はなだれを打って帰宅。

17時は宴会開始の模様。私は欠場。10日ぶりに帰京。

コチラでは明日からお彼岸。

彼岸明け25日から、トップスピードでコンテナへの土詰め。

月末には根切り。

来週、また来ます。

満員御礼!150人で歩きました ~3月15日海岸林再生の現場を歩こうツアー

2012年9月には約90人で、仙台空港駅~海岸林南半分~第一育苗場~美田園駅の間、

盛土着工前に被災した海岸林を見れる最後のチャンスとして、7kmを歩くツアーを行いました。

歩こうツアーは2回目です。主催型視察ツアーは6回目。

振り返れば、「育苗場お披露目式」とか、

「ボーイング787に乗って…」という飛び道具ツアーもありました。あの時は170名。

今回歩いたのは実質1時間、1.2km程でしょうか。(もうすこしあるかな?)

大型バス3台、150人。前回と年齢層がまったく違う。8割が宮城県民・名取市民。

名取市民の多さは嬉しかった。京都から来た2人組の男子大学生も嬉しかった。

今回の平均年齢は前回比15歳ぐらい上でした。

実施の狙いは

●広さを体感してもらう

●徹底的に現場を見てもらう

●新たな支援者・参加者を獲得する

●ここを起点に、ボランティアの日や植樹祭を展開したい。

案内役は万全の体制。

林野庁東北森林管理局仙台森林管理署「海岸防災林復旧対策室」の村上室長や、

宮城県庁農林水産部森林整備課治山班の成田さん、名取市役所農林水産課からは8名も。

その他、現場リピーターでもある寄附者が多数。

我々の至らぬところをいつも助けてくれます。

我々とともに、3mの盛土の上り下りも、排水溝を飛び越えるのも、お年寄りには手を貸し、

誰彼問わず協力し合い、見ず知らずの方同士、楽しく歩くことが出来ました。

歩きながら、というのは実に質問が多く出てくる。まさに質問攻め。

シンポジウムと違い、参加者と近くなれる。

やっぱりオイスカはアクション型が向いている。

我々いつもお客扱いしませんので、初めての人は「なに?この手荒な扱いは?」と

思ったでしょうけど、手前味噌ですが、ご満足いただけたのではないかと。

オーナーシップを感じてくれる人を、今年もたくさん増やしたい。

cf.うちの若い衆が車を砂に刺しました。

後日、始末書としてブログを書きますが、救出に手を貸していただいた熱烈な支援者「トヨタ部品宮城共販㈱」の柴垣社長、阿部さん、黒田さんをはじめ参加者の皆さんありがとうございました。

そして何よりJAFのイケメンさんも。

3月9日(月)夜半から未明にかけてに、名取では90㎜近いの大雨が降りました。

オイスカ西日本研修センター(福岡市早良区)からの海外農業研修生13名には長靴をもってきてもらいました。

乾燥続きも困るので、雨は歓迎と言えば歓迎ですが。

大雨の後の数日は車で植栽現場に入るのはちょっと…

作業道は川とか、堀のようになります。

排水溝や盛土も崩れる場所もでてきます。

それでも、週末には150人がここに来るので、水が引くのを見計らって下見にいきました。

仙台空港北側は海のよう。

地盤沈下で海抜0mになっています。

排水ポンプが稼働していないと役所に急行しようとしている農家もいました。

それでも海岸林背後の農地は復旧したばかりで冠水していませんからビニールハウス新設工事は続いています。

11日には名取市の行政区長の代表3名と総務課の方が視察に来ましたが、内陸に住む人は驚くのは無理もありません。

最大瞬間風速25mが吹いた時、足元は泥濘、全身には突風が吹きつけ。

また今年も3.11は名取にいました。

午後は慰霊祭。2時46分には短くサイレンが鳴りました。

佐々木統括と私は、突風の中、静かにサイレンを聞きながら、事務所でただ粛々と仕事に明け暮れました。

3.11東北を応援!パネル展・物産展」開催中!!

四国支部の池田です。

2011年の東日本大震災発生から四年が経過する今週は、日本各地で犠牲者への追悼行事や復興を支援するイベントなどが開催されていますが、オイスカ高松推進協議会では香川県商工会連合会と中国四国農政局高松地域センターが主催する「3.11東北を応援!パネル展・物産展」で「海岸林再生プロジェクト10ヵ年計画」チラシを設置して来場者へ協力を呼び掛けています。(15日まで)

今回のテーマは、被災地産食品を積極的に消費することにより、産地の活力再生を通じた被災地の復興を応援する「食べて応援しよう!」で、被災地の復興状況や復興に取り組む生産者の声等の情報紹介(パネル展示等)と被災地で生産した食品の展示・販売が、主な内容となっています。

会場は、全国47都道府県の商工会から「自慢の特産品」を集めて販売している香川県商工会連合会アンテナショップ「 machi-kara」。商店街の再活性を実現した成功事例として、テレビ番組ほかで紹介されて有名になった高松丸亀町商店街にあるため、特に週末は多くのお客様や見学者などで賑わっているそうで、お店のご厚意により、店舗中央のテーブルにチラシを設置していただきました。

会場は、全国47都道府県の商工会から「自慢の特産品」を集めて販売している香川県商工会連合会アンテナショップ「 machi-kara」。商店街の再活性を実現した成功事例として、テレビ番組ほかで紹介されて有名になった高松丸亀町商店街にあるため、特に週末は多くのお客様や見学者などで賑わっているそうで、お店のご厚意により、店舗中央のテーブルにチラシを設置していただきました。

自然災害の多い日本ですが、香川や岡山など瀬戸内地域は、他の地域に比べて少ないので安心して暮らせる地域です。被災地からは遠く離れているため入ってくる情報に限りがあり、このような機会を通じて今後も「海岸林再生プロジェクト」に協力してまいります。

2011年3月11日、東日本大震災時の津波で私たちの生活は一変しました。

私たちは宮城県名取市下増田の北釜という、仙台空港から更に東側の、まさに海の近くの集落に生活していました。約100戸の住宅に約400人の主に農業を営む人が生活していましたが、津波で55名の方が犠牲になりました。

生活のすべてをある日突然一瞬で失ったわけです。

そのような状況下で途方に暮れていた私たちに、震災から間もない2011年5月、オイスカの方々が海岸林の再生のため早くも視察におとずれました。オイスカはこれまでの世界各地域での活動から、海岸林は広い地域にわたって防災、防風、防砂、坊潮などに大きな役目を果たしてきたことを、つまり「海岸林は重要である」ことを認識していたのです。そして私たちとともに、海岸林再生を図るために、100ヘクタールに50万本のクロマツの植栽をするプロジェクトを立ち上げました。10カ年で計10億円の大プロジェクトです。

紆余曲折を経て、昨年、2014年5月に植樹祭を行い、15ヘクタールに約8万本の虫に強い抵抗性のクロマツを植えました。海岸沿いで潮風も吹き付けるクロマツの生育にとっては過酷な環境にも関わらず、献身的な活動のおかげで補植をちょっとしただけで100パーセント元気に育っています。

ここ北釜は、震災前、メロンとチンゲンサイの産地でした。

海岸林は海からの冷たい潮風から農作物を守る効果もあります。

そういった意味において農業に欠かせない海岸林が植え始められたことにより、再び産地と成るべく立ち上がる機運も生まれています。隣地の農地整備も進み、約300棟のビニールハウスが建設されて、生活の新しい基盤整備にもようやく光がみえつつある状況になってきました。本年、いよいよ野菜の生産準備に取り掛かります。

海岸林再生プロジェクトは、防災、防風、防砂、防潮など「もの・機能」の再生にとどまらず、自らの手で自らの地域を再生しようという「心」の再生にも大きな効果をもたらしています。

海岸林再生プロジェクトは早くも5年目に入りました。しかし、クロマツは一朝一夕に育つわけではなく、これからもまだまだ続けなければならない、大変息の長い取り組みですが、「白砂青松」の復活へ、世界の皆さまと共に頑張りたいと思っています。

ぜひともこのプロジェクトへのご支援・ご参加をよろしくお願い申し上げます。

2015年3月11日

名取市海岸林再生の会

会長 鈴木 英二

これまで4年で、54ヵ国、194人の外国人視察・ボランティア受け入れを行いました。

報道(33か国)の他、オイスカ海外農業研修生、在京大使館、国際機関、各国官僚。

台風被害を受けたフィリピンのオイスカ水源涵養林植林プロジェクトの行政当局3名も

視察・作業体験し、昨日今日はオイスカ海外農業研修生13人が、被災農家の農場でも作業をしました。

3月14日から仙台で、5年に1回の国連防災会議が開催されます。

これまで2回の会議は横浜・兵庫。すべて日本での開催です。

2012年10月、東京でIMF・世界銀行の年次総会があり、当プロジェクトも

会議出席者に対し、活動を報告しましたが、その際、防災会議日本開催の情報が入りました。

年次総会では、「世界銀行など国際援助機関は、起きてしまった災害への対応偏重から、

減災・災害予防への対応を重視する」という方針が決まりました。

私は深く納得しました。今回の会議では、減災の数値目標が話し合われるそうです。

私どもは仙台の国際会議場から1時間以内に大きな現場を持っています。

この会議に関連し、現場視察を重視したいと考えてきました。

オイスカは元来「国際協力NGO」ですから、「出来ることはやらねばならない」。

海外からの東北への支援に対する中間報告としても。

ですが、国際会議の参加者は流動的で気まぐれ。直前に何があるかわかりません。

それが世界標準。

おかげさまで「海岸林再生の現場を歩こう」バスツアーは、宮城県民、名取市民で満員御礼。

ですが、外国人はゼロ。いいんだか悪いんだか。

まあいいか。本会議でのプレゼンも、17か国語での海外ラジオ放送もある(3月下旬か?)。

日本人に対しては、公開シンポジウムの発表も二つ、環境省や国土強靭化のアワード受賞式も、県庁での写真展も。

一方で現場は、来る日も来る日も、大量のコンテナへの「土詰め」を行う時期に突入します。

目の色が変わり、ピリピリした雰囲気になります。

しかしそれでも、説明責任や発信する義務があるのがオイスカ。

やはり地域住民がカギであること、何より復興を期して大きな官民協働の輪で

必死に取り組んでいることを伝えようと思います。

「マングローブがクロマツに変わっただけ」。

技術面は全く違いますが、住民第一のプロジェクトの本質は世界共通。

といっても、やはり会議は会議。

我々の本音は、粛々と、現場の成功を期するのみ。

この4年を振り返ると、ご縁、運、直感という3つが浮かびます。

仕事で初めて仙台に行ったのは2010年の1月。

仙台市立三条中学校と松島町立松島第五小学校の学校林整備に向けて、

宮城中央森林組合の佐々木勝義さんと雪の中を実踏しました。

名取事務所統括の佐々木廣一さんの弟さんです。

(学校林レポート)

即、意気投合。

お互い、直感を大事にするタイプですから。

この出会いが海岸林再生プロジェクトに結びつきました。

震災後、真っ先に電話したのが勝義さんです。3日間つながりませんでした。

ようやく安否確認ができて安心する間もなく、「海岸林再生に動く」とお伝えしたところ、「森林組合の威信をかけて、手伝いさせていただきたい」と即その場で。

当プロジェクトの骨組みづくりは、勝義さんに中核を担っていただきました。

東京では決して得られない第1級情報と、豊富な経験・知識と人脈をお持ちですから。

震災後の3月13日、外部の方に初めて海岸林再生を電話で相談したのが、

東北森林管理局の指導普及課の方たち。

日曜日、息子と娘の少年野球のグラウンドの脇で、海岸林再生がひらめいて、「我々海岸林に協力したいと思うのですがいかがでしょうか」と即、相談の電話をしました。

秋田から救援物資を被災地に運んでいる途中と言っていました。

「明日月曜日、文書にしてもらえますか」と。

翌日お送りすると即日返答が。「当方一切異存ナシ。ぜひお願いします」。

相談した方たちは、「学校林・遊々の森」全国こどもサミットで一緒に奮闘した方たち。

秋田の街もよく飲み歩きました。締めは「末廣」ラーメン。

今も仙台駅前の支店には、月に一度は行きますが、必ず東北局の方たちを思い出します。

2010年1月に学校林の情報収集で、宮城県仙台地方振興事務所を訪問した際、

応対してくださったのが、現在、本庁で海岸林を担当している森林整備課の小杉課長。

震災後、お目にかかった時に、「前にお会いしましたよね」と、

覚えていただいていて、とても嬉しく思いました。

話はがらりと変わりますが、

初めての仙台宿泊は、オイスカ法人会員の三井ガーデンホテル。

「客室のアメニティボックス(トレイ)にセットしているアメニティを1つも使用されない場合に、「ecoガーデンカード」をフロントにお持ちいただきますと、お客様に代わってホテルから地球保全活動基金団体に寄附させていただきます。」(同社HPより)

「客室のアメニティボックス(トレイ)にセットしているアメニティを1つも使用されない場合に、「ecoガーデンカード」をフロントにお持ちいただきますと、お客様に代わってホテルから地球保全活動基金団体に寄附させていただきます。」(同社HPより)その寄付先が、オイスカの「海岸林再生プロジェクト」と「学校林保全活動」です。

同社からは、2009年から既に500万円もご寄附いただいています。

震災後の2011年は、宮城県の森林環境税が凍結されたため、森林組合からの要請で仕事を生み出し、雇用を維持するという観点も加え、三条中学校と松島5小の学校林整備と、もう一つ森林整備を宮城で実施しましたが、その資金源として、三井ホテルと

三菱UFJニコスのご寄附を活用いたしました。

ご縁というものは、どういう処にあるかわかりません。

コツコツと続けてきた学校林保全活動が、東日本大震災復興支援に

つながるなどとは、夢にも思いませんでした。

(2015年度は八王子の小学校で新たに整備を行う方向です)

私にとって海岸林再生プロジェクトがあるのは、学校林のおかげ。

これまで学校林保全活動にもご支援をいただき、今は海岸林も支援いただいている、

三井ガーデンホテル様と三菱UFJニコス様に、あらためて御礼を申し上げます。

本部・広報室の林です。

突然ですが、海岸林の植栽現場にはトイレがありません。

以前も現場のトイレ事情については報告済みです。→→「ボランティアの日 トイレ編」

中国・内モンゴルのオイスカのプロジェクト植林のツアーに出掛けたときのこと。

ただただ砂漠が広がる一本道をひたすらバスで走っている途中、

「はい、トイレ休憩で~す」といわれ下車しても、やはり砂漠が広がっているだけ。

現地スタッフが「右が男性で、左が女性です」と道で分断された左右の砂漠を指をさし、

砂漠にできた小高い砂丘の影に移動して用を足す・・・・・・なんてことや、各国訪問時に

トイレと呼べるようなものがない田舎の村におじゃました時や足を踏み入れるのがはばかられるような状態の

汚いトイレに出会った時などは、木々の影に隠れて・・・・・・なんてことは、こういう仕事をしていれば特別な体験ではありません。

長時間現場を歩いて回る時、吉田は私(一応確認しますが女性です)に「その辺ですればいいよ~。うちの娘もよくするし」と当たり前のように言い放ちます。

ただ、うちの現場はいうまでもなく、津波で何もかも流されてしまった場所です。隠れるものはありません。もちろん盛土の影に隠れることもできますが、結構頻繁に仙台空港に着陸する飛行機が頭上を飛んでいきます。

なかなか死角がないところで、「その辺ですればいいよ~」と言われても・・・・・・。

前回の出張時、吉田が盛土の上で用を足しているのを発見!!それもどうかと思うのですが。

-199.jpg)