降雨なし18日連続。

今日は朝から電話多数。

来客は、市議会議員さんや、宮城県庁治山課の方など。

深い情報交換・意見交換が出来ました。

今回出張は珍しく2日間。

海岸の現場には行く時間がなく。

でも何とか行きたいと思って、17:30に事務所を出て1時間巡視しました。

昨年5月植栽(432本)と、今年4月植栽(304本)の広葉樹を中心に。

非常に苦しんでいます。雨なしですから。

今年4月は上半期が多雨多湿、下半期は植栽2日後に雨。それ以降は乾燥。

これからまだ新芽が出るので、活着状況判断するのは早いのですが。

ヤマザクラは強い。

広葉樹は、三井物産環境基金の助成3ヵ年で実施しています。

クロマツの数からすれば、広葉樹はわずかなのですが、

下記の考え方をとっております。

●私たちの広葉樹植栽の考え方

生物多様性の保全等もクローズアップされているため、林野庁「東日本大震災に係る

海岸防災林の再生に関する検討会」資料を元に、最前線の海側にはクロマツの単層林を形成し、

その背後にクロマツと広葉樹の混交林が形成されるよう計画しています。

広葉樹は、時間的経過とともに土壌化(土壌が富栄養化した状態)が進むと自然に侵入し、

定着していきますが、種子源となる母樹がなければ、多様な広葉樹の混交林にはなりません。

そこで、私たちは母樹となる広葉樹も植栽し、将来、クロマツの単層林の背後に広葉樹の混交が

見られる、多様で健全な海岸林を目指しています。

17日降雨なし ~第2育苗場にて~(今日はクイズあり)

連休明け5月7日は、雨が降らなくて17日目。

昨年春の連続降雨なし日を越えました。

宮城中央森林組合の現場代理人にあたる佐々木君と、女性新入職員のAさんが来訪。

私と佐々木統括が業務に追われているのを見て、すぐに植栽現場に急行。

植栽したばかりの「裸苗」(コンテナ苗と違い培養土が付いていない直播苗。

根がむき出し)を巡視。「まだ穂ががおっていない」「穴を掘ると多少湿っている」と報告。

マツの穂が「がおる」=曲がってしおれている

マツの穂が「おがる」=ピンと立って元気がある

その後、オイスカ側現場監督にあたる佐々木統括、私と4人で、来週12日から始まる内陸防風林(8列)1.82haの境界確認。諸注意伝達。

境界から70cm下がって植えること、境界を越えてきた木への注意、残存木からは2m離して植える。刈払機使用の際、礫に注意、マサキやツバキなどの常緑広葉樹は下刈しないこと等を確認

その後、宮城県庁仙台地方振興事務所林業振興課に書類提出。夕暮れ時、第二育苗場を巡回。再生の会メンバーは帰宅した模様。

目に飛び込んできたのは、「がおってる」マツ苗。

あ、水やってないな。

翌日朝一で、散水・消毒を統括から指示。

「おーい、しっかりやっとけよー」

【クイズ】

さて、下の写真全部で約25,000本弱あります。

Q:何ヘクタール分植栽できるでしょうか

A:8日のブログ下部をご参照ください。

植樹祭の準備進捗状況

来週から取り掛かる「内陸防風林植栽1.82ha」の段取りと並行して、

5月23日(土)の植樹祭準備にようやく火がついてきました。

3月末から1ヵ月、名取市内への告知は十分行いました。

何百もの自治会を代表する区長会、各公民館、駅、学校、農協、議会、商工会、RC・LC、空港協力会、農業委員会などに、どぶ板戦略でチラシを配布。

地元ラジオでも機会をいただき、市の広報・HPにも掲載。評判のパン屋さんもチラシ設置協力。

植樹祭のチラシのイラストは、名取市閖上出身のイラストレーターicoさん作。

裏には「ボランティアの日」の募集。

一切動員をかけることなく、意志ある250名から申し込みいただきました。

そして、満を持して、5月1日に宮城県庁内の記者会にプレスリリース。

最大500名、13日まで募集しています。

名取市民70,000人。

いま、市民の多くは津波浸水域外に住んでいます。

津波被害を受けた地区と、そうでない地区のギャップは当然大きなものです。

統計はありませんが、1年に1度も、名取の海や、復旧工事地域に入らない人が市民の大半を占めていると思います。その気持ちは何となくわかります。

2012年に勉強に行った襟裳岬では、植樹祭のこともたくさん聞きました。

「町民の5人に1人は参加」「集まりすぎて困る」

「号令掛けてないのに作業を始めてしまう」

「植樹祭は女性や子ども、間伐や枯れ枝落としをする育樹祭は男性」

偉大過ぎる格闘、積み重ねの歴史が違いますが、 はるか先の大きな目標と思っています。

来週はボランティアが3日間でのべ200人。

宮城の方はもちろんシェア1位ですが、香川、大阪、兵庫の方が目立ちます。

そういう方たちと植樹祭の準備をする予定です。

名取の方はまだ少ないですが、一人また一人と、若い世代の申し込みも

増えてきました。

物事の進め方にこだわりが強過ぎれば固くなります。

必要以上に苦しくもなり、空しくもなります。

すこし、肩の荷物を降ろして、連休明けの仕事始めをしよう。

水の音や風の音にも耳を傾け、向かい風が吹いても風の戯れと思うような

穏やかな気持ちでまた頑張ろう。

宮城に向かう新幹線の中にて。

【11日ブログ クイズ解答】A:約5ha 東京ドーム全敷地分です。

マルティキャビティコンテナ3,916台へクロマツ約93,000粒を播種

4月27・28日、5種類約90,000粒のクロマツ播種を行いました。

コチラは名取市海岸林再生の会と、オイスカは佐々木統括、清藤参事、吉田。

並行して宮城中央森林組合が「29日の休日確保」を目指し、海岸での植栽。

両部隊あわせて50名は、まさに奮闘しました。

播種するのは

1.宮城県産マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ

2.宮城県産精英樹クロマツ

→これらは林業種苗法に基づき、大衡村の「県林業技術総合センター」いわゆる「試験場」の母樹林から採種されたものです。

3. 宮城県石巻市網地島産クロマツ

→これは30年ほど前、松くい虫によって壊滅的打撃を受けた網地島のクロマツ林に、九州などから抵抗性クロマツ苗を取り寄せて植えた。

植えられた苗は、いわゆる「スーパー抵抗性」。つまり2次検定としてセンチュウを接種しても枯れなかった最強のマツ。

そのマツが大きくなり採種された。最強の遺伝子を継承している。

4.香川県産マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ

5.岡山県産マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ

→残念ながら今年も母樹林の種子は豊作と言えず、不足分は他県からの種子を配分された。

第一育苗場はこれまで「直播」苗が一面に広がっていましたが、今年からは一部を除き、新たに3,916台(24穴/台)のコンテナが展開しました。

おそらく20日後、5月第3週のボランティアの日あたりに「発芽」。

植樹祭のころ、例の「めんこい」状態。

そして2年後、2017年に植栽されます。

直播ではないので、小まめな散水が必須になります。ボランティアさんには除草に加え、散水もお願いすることもあるでしょう。

4月18日 ボランティアの日レポート その12 我が子の成長

森林組合のH君が「ホントに太くなったなぁ」と

一本一本、クロマツの幹の部分を触りながらしみじみと。

今回のボランティアで、砂が舞う強風も、硬い土も体験しました。雨が降る日だってあります。

今回のボランティアで、砂が舞う強風も、硬い土も体験しました。雨が降る日だってあります。

植栽にあたってくださっている森林組合の皆さんのご苦労に本当に頭が下がる思いです。

私は昨年、植えるチャンスはあったものの、1本も植えませんでした。情けない話ですが、2年もかけて再生の会の皆さんがお世話してきた苗木を枯らさないで植える自信がなかったのです。私の植え方が悪くて枯らしてしまったら申し訳なくて……。

植えていない私だって「成長したなぁ」とうれしく思う気持ちはありますが、その何倍も大きな気持ちでH君はうれしく感じているのだろうなぁ。

でもやっぱり今年も私は植えられないと思います。その分、しっかりお世話をさせていただきます。

4月18日 ボランティアの日レポート その11 水問題

先日のボランティアの日、広葉樹を植えるため穴を掘っていると

こんな状態の場所がいくつかありました。

水がどんどん出てくるのです。

全体的に水はけが悪いのですが、ところどころ、このような状態の場所が見受けられました。

このような状態のところは穴を掘るのではなく、土を盛って山にして植栽する方法もあるのだそうですが、この穴には植えませんでした。

先日のブログで「過湿状態」と報告しましたが、ボランティアの皆さんにもそれを実感してもらえたのではないかと思います。

子どもの日に寄せて ~なんで早く植えなきゃならないの?~

平均一日304本/人。最高で「550本」植えた人もいます。

実質的な実働6時間。1本を何分で植えるのか。

デスクワーク族から見れば「化け物」の世界です。

今年は「ひと鍬植えはダメ。最低5鍬」と佐々木統括は指示しました。

大きく振るった次は、姿勢が少し低くなり、鍬を短く持ち、

穴の中の土を数回刻む姿が目につくようになりました。これが「丁寧植え」。

今年度の工区の植付条件は抜群に良くなりました。

遅い人(初心者3人)はかわいそうなぐらい遅く、50mも置き去りにされ、程々のところで回収される繰り返し。林業労働者が本気出すとこうなります。

若い親方は昼寝後の寝ぼけ眼でも「初日の遅れを取り戻す」と言ってました。

ところで、なぜ一日でそんなにたくさん植えなければならないのでしょうか?

苗の気持ちになると…

(苗床で3月彼岸前)春の気配だ。。

・まだ少し寒いけど、そろそろ起きる時間だ。

・目覚めたら、なんだかお腹がすいてきたなあ。

(4月)暖かくなってきたし、すこしお腹も満ちたから、そろそろ根も穂も伸ばそうか。

・根も穂も伸びちゃうまでに、苗床から僕の生きる場所に連れて行ってね。

・やっぱり、エネルギーを使って、根をグンと伸ばすのは新しい場所だよね。

山の男はやさしいんです。

化け物一派は、右脳が発達しています。理屈抜きでわかってます。

苗床の保育園から、小学校に入学するんだ。

丁寧な仕事して、学校になじめるようにしてやらなくちゃ。

一方、保育園の先生(再生の会のおんちゃんたち)

春の気配を感じたら、もう旅立ちの日。

卒業式前の先生の最後の仕事は、ちょっと根を切ってあげること。

君が強く生きてゆくために、すこし痛いだろうけど、ちょっと根を切るね。

なんで切るかわかるかな? 君、切られたらどうする?

生きてゆくために頑張ってもっと根を出そうとするよね。

山のおんちゃんたちも、根が整えられてると、植えやすいんだ。

海岸の小学校は、厳しい社会だけど、君たちクロマツは強いんだ。

ボランティアのおんちゃん、おばちゃんたちも、みんなで応援するからよ。

【番外】

うちの保育園の方針は「ひょろひょろ大きくなるな。背は高くなくても太く育て」。

あと、2年で卒業だよ。留年してほしくないんだよね。

「あと半年留年させてほしい」ってのはナトリの方針じゃないんだ。

去年、試しに秋卒業コースを実験してみたけど、春の卒業生と違って、伸びないんだよ。

やっぱり、すくすく伸びるのは春なのかなあ。こちらもいろいろ勉強だよね。

(号外)ネパール地震 緊急支援募金のお願い

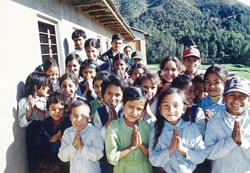

4月25日にネパールで発生した大地震は、首都カトマンズをはじめ大きな被害をもたらしました。 過去ネパールから40名を超える研修生を受け入れた実績のほか、1980年代から2000年にかけ 積極的に緑化活動を展開してきた経緯があります。「子供の森」計画で植栽した木々が森となり 現在も各校が自助努力でその森を管理しています。(月刊「OISCA」2月号 海外ニュース)

オイスカでは現在、現地のオイスカ関係者と連絡を取り現地の状況を確認しています。 今後、現地総局や研修生OBを通じての義援金の配付など、 現地で必要とされる支援ができるよう緊急募金を開始します。 ご協力よろしくお願いします。

「子供の森」計画に参加する子どもたち(1990年代)

■■ ネパール地震 緊急支援募金 ご協力のお願い ■■

■募金受付期間 2015年4月28日(火)~2015年6月30日(火)

■受付方法

※下記いずれかの方法で任意の額(事務手続きの関係で1,000円以上からでお願いします)をお振り込み下さい。

<オンライン> 申し込み(クレジット決済が可能です)はこちらから ※お手数ですが、他の募金と区別するためご意見欄に「ネパール募金」とご記入ください

<郵便振替>

00170-8-386605オイスカ海外災害支援募金

<銀行振り込み>

三菱東京UFJ銀行 永福町支店

普通 1163833

公益財団法人オイスカ

※銀行振り込みの場合は、別途メールまたはFAXで住所、氏名、金額、ネパール募金である旨をお知らせください。

e-mail kaiin@oisca.org /FAX 03-3324-7111

■税控除について

本法人は、公益法人の認定を受けており活動に対する寄附金は税控除の対象となります。

詳しくはこちらをご覧ください。

皆さまの温かいご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

<お問い合わせ・ご連絡先>

公益財団法人オイスカ 海外事業部

担当:長(ちょう)

住所: 〒168-0063 東京都杉並区和泉2-17-5

TEL: 03-3322-5161 FAX: 03-3324-7111

E-mail: kaiin@oisca.org

H27春、第1次植栽完了.そして今は「乾燥状態」

毎日植栽レポート書きたかったのですがスミマセン。

4月21日~28日AMまで、日曜を除く6.5日間で、今年度植栽予定の海岸林植栽5.37haの植栽を終えました。植付補助要員を含め、131.5人工。

連休後は、内陸防風林1.62ha、植樹祭(5月23日)の2.02ha。

今年度春は、3段階の仕事となります。

森林組合、再生の会、オイスカと連日40人体制。

森林組合の職人さんは半数以上は去年から顔なじみ。

「立て板に水」のように事業は進みました。

現場は「乾燥状態」。

4月中旬に「過湿状態」をレポートしましたが一転。

今度は4月15日の大雨以来、一度も雨が降らない、この先も5月7日まで22日間、雨が降らない見通しです。

昨年春の降雨なしは「16日連続」が最長です。

28日に掘ると土は湿っていました。

植えたばかりの苗が、乾燥を凌いでくれることを願っています。

連休明けにまた再会しますが、

職人さん、ありがとうございました。

深植え、無くなりましたね。