6月20日(土) ボランティア報告 その2 “憎い・・・・・・”

昨日のレポートの続きです。

昨日のレポートの続きです。

午前中、草刈りを開始した際は草の少ない場所でしたが、次第にこんな風にマツが草に埋もれた状態のエリアに突入。

このピンクの花を見つけては「ピンクいた!!」と目の敵のようにしてやっつけてくださっている女性参加者の皆さんがいました。同じように大量に繁茂しているシロツメクサもに対しても「普段ならかわいいシロツメクサをこんなに憎いと思ったことはない」とも(笑)。頼もしい!!

人の見方って面白いですね。

このピンクの花もシロツメクサも野に咲いて人の心を癒してくれていたならば、けなげな愛らしい花として感動を与えていたかもしれないのに、この現場に根を下ろしてしまったがために、クロマツかわいさゆえに、その生育を阻害する可能性のある彼女らが“憎い”と目の敵にされてしまうとは……。

皆さんのクロマツへの愛情、ありがたい限りです。

こんなに茂っている草ですが、全部を刈りとることはしません。クロマツの葉から鎌の柄の部分(30センチ)ぐらいの範囲を丸く刈り取っていくだけです。坪刈りといいます。

どうしても皆さん全部几帳面にきれいに刈りたくなってしまうようですが、これで十分。憎く思えてしまうシロツメクサも、クロマツのじゃまをしなければ、飛砂を防ぐ効果もあります。次は“憎い”と思わず、“生えてきてくれてありがとう”と声をかけてあげてくださいね。

わいわい楽しそうに草と格闘していたのはチーム草加の皆さん。

この3人を誘ってくださったFさんが写っていないのは、Fさんは

リピーターチーム(精鋭チーム)で別の作業にあたっていたためです。

これまでも社会福祉協議会でいろいろなボランティアに参加しているのだそう。

3時半に草加を出てこられたとのこと。

ありがとうございます!!

午後の作業はまた明日ご報告します。

6月20日(土) ボランティア報告 その1 参加者117名

今年度3回目のボランティアの日。

参加者は117名。

毎回恒例の朝の顔合わせ+担当の吉田から簡単にプロジェクトの説明。

毎回恒例の朝の顔合わせ+担当の吉田から簡単にプロジェクトの説明。

あれ? 117名もいないんじゃないの??

・・・・・・そうなんです。とある団体がやる気満々だったせいか、集合場所を間違え、バスで直接作業現場に乗りこんで行ってしまったのです。もう一つのチーム(総勢50名)が午後から合流ということで、朝はこじんまりしたグループです。常連のニコス、ニコン、仙台トヨペットのほか今回は埼玉から4名が車に乗り合わせ、朝3時半に出発してボランティアに来てくださいました(さすがに日帰りは厳しいようで、この日は名取に宿泊されるとのことでおいしい飲み屋情報をリサーチしていました)。

植栽現場に向かう前に育苗場を視察。

植栽現場に向かう前に育苗場を視察。

いつもならここで草取りをしてからバスで植栽現場に向かうのですが、この前日、前々日にもたくさんのボランティアさん(支援企業や団体単位での活動です)が来てくださりすでにきれいになっていたため、今日は見学と説明のみ。

今年種を播いて発芽したての0歳のクロマツと昨年播種した1歳のクロマツ、そして本来であれば植栽地に植えられているはずなのに規格に合わず、留年してしまった2歳の苗を見比べてもらいます。

そしていつも吉田がクイズ形式で質問をするのが左のマツの年齢。

さらに育苗場の向こうに見えるクロマツの一団の年齢。

(また次回も質問すると思うので答えはここでは書きません……)

さすがにリピーターの皆さんは正しく答えられていました!

ゆっくりじっくりの成長ながら、こうして比較すると成長がよく分かります。

この後植栽現場にバスで移動。勇み足の現場集合チーム(笑)と合流して

午前中いっぱい草刈り作業を行いました。

好天に恵まれました。日焼け止めを塗って万全の態勢の男性参加者も。以前の活動で真っ赤に日焼けしてしまった経験から、“嫁さんのを借りてきた”のだそう。サングラス着用も増えてきました。日焼け対策、大事です。

好天に恵まれました。日焼け止めを塗って万全の態勢の男性参加者も。以前の活動で真っ赤に日焼けしてしまった経験から、“嫁さんのを借りてきた”のだそう。サングラス着用も増えてきました。日焼け対策、大事です。

盛土によって草の生え具合、生えている草の種類はまちまち。スタート地点はまだまだ序の口。ゴールは遠くに見えるマツ3本のところ。ちょっぴり作業を残して午前中は作業終了。

続きはまた明日。

広報室の林です。

先日津田の松原の報告をしました。

初めて見たものをご紹介するとお伝えしましたが、

遅くなってしまいました。

下からマツの枝のところに違う植物の葉が見えました。ツル性のものがからみついているのかと思ったのですが、どうもこのマツに住みついているようです。

ここに根を下ろしているようです。

東京に戻ってから調べてみました。どうやら“マツグミ”のようです(間違っていたら教えてください!)

いろいろな松林を歩いていますが初めて見ました! もしかしたら今までも目にしていたのに素通りしていただけかも・・・・・・観察力がついてきたのかも!

マツグミ、もう少し勉強してみます。

広報室の林です。

担当の吉田はしばらくの東京滞在ののち、

今週の月曜日名取に向かいました。

現場についてすぐに届いたメールタイトルは「速報」。

本文は「超元気」。

確かにクロマツもアカマツも元気に育っています。

続いて届いたメールもタイトルも「速報」。

本文は「超草だらけ」。

確かに草だらけ。

苗だけじゃなく草まで超元気。

********

今週は今日も明日も支援企業・団体さんが

新入社員研修やボランティアとして作業をしてくださっています。

土曜日は月に一度のボランティアの日。

3日連続で作業をしたってやるべき作業がなくなることはないでしょう。

これからは草との闘い。

私も土曜日は現場で草と闘ってきます!

チャリティーランナー、すでに8名のお申込みあり! ~第5回大阪マラソン~

こんにちは。啓発普及部の中西です。

オイスカは昨年に引き続き、今年も大阪マラソンのチャリティ寄附先団体に登録されています。

今年の開催日は10/25(日)!

現在のチャリティランナーの数は8名。(7/31 17時まで募集中です)

オイスカでは、現在チャリティランナーとしてフルマラソンを走ってくださる方、

そのランナーを募金で応援してくださる方を募集しております。

昨年は24名の方々がチャリティランナーとして走ってくださり、

約300万円のご寄附を集めてくださいました。

(大阪マラソン事務局からの寄附を合わせるとなんと総額1千万円超)

100%「海岸林再生プロジェクト」に活用させていただきます。

昨年のチャリティランナー 藤沢様は今年もチャリティランナーとして走ってくださいます。

今年はチャリティランナー30名、寄附総額 約1700万円を目標に

我々も大会終了まで走り続けます。

今年の募集に関するインフォメーション詳細はコチラ

※本大会は、「できるだけ多くの方々から少しづつ」という

「海岸林再生プロジェクト」が目指す寄附のあり方をまさに体現しています。

是非多くの方々のご協力をお願いいたします。

日本の風景には松が似合う

こんにちは 海岸林担当の鈴木です。

植栽がひと段落して、少し余裕ができてきましたので、今回は博物館ネタを少しばかり。

少し前になりますが、3月末にリニューアルオープンしたばかりの東京都江戸東京博物館に行ってきました。

釜を使った炊飯や洗濯板を使っての洗濯など、昔の道具とくらしについて勉強したばかりの4年生の娘と、江戸時代の武士や城などに興味のある1年生の息子が楽しめることを期待して行きました。

(大きな声では言えませんが、主人の興味は、近くにあるイノシシ料理屋さん、私の興味は隅田川の水上バス。家族の興味がひとつ所に集中していたのも博物館に行った理由です)

展示物だけでなく、博物館の建物自体もかなり見ごたえのある楽しい内容でしたが、展示内容の感想はさておき、マツにまつわる展示を見つけたので紹介します。

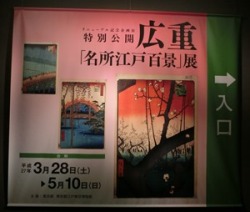

特別公開 広重「名所江戸百景展」

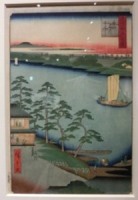

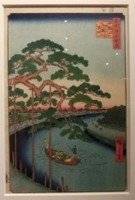

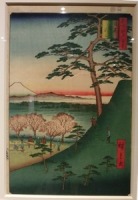

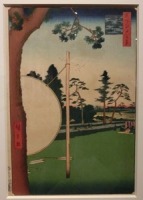

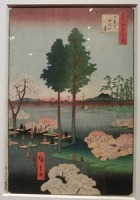

展示されていた160年ほど前の江戸の風景を描いた歌川広重の作品です。

江戸の風景と松、広重の描く色彩や構図と松、どの絵もうっとりするような美しさにしばし見入ってしまいました。

日本では、暮らしの身近なところで、ずっと松が人々を見守ってきているのを感じ、日本の原風景の中の松の存在の大きさを改めて感じました。

もちろん、松が描かれていない絵もありました。

この絵には広葉樹が2本描かれていますが、なんとなくしっくりしないような・・・

毎日クロマツのことばかりを考えているからか、やっぱり松の方がしっくりしているよなぁと思ってしまいます。

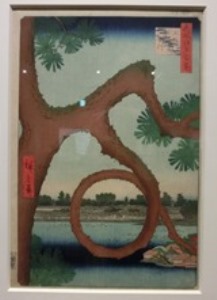

そして見つけたこの絵。

今の上野あたりを描いたもののようですが、どこかで見たこの不思議な形の松・・・

今の上野あたりを描いたもののようですが、どこかで見たこの不思議な形の松・・・

そう、イラストレーターico.さんが描いてくださった植樹祭の案内チラシの松に似ている!

(植樹祭は、名取市や宮城県のみなさんを対象にした行事ですので、チラシは宮城県のみの限定配布とさせていただきました。ご了承ください。)

icoさんはもしかして広重の作品をモチーフにしてデザインしてくださったのかな?植樹祭のチラシが急に高貴なものに見えてきた!! icoさん、一度見たら忘れないインパクトのあるすてきな絵をありがとうございました。

とはいえ、こんな形の松なんて見たことないし、あるわけないようなぁ・・・きっと絵の構図からくるんと丸めたのだろうと思い込んでいました。

ところが、びっくりです。本当にくるんと丸まった松がありました。しかも、自宅から20mほどのお宅の庭に!!

これまで何度もそのお宅の前を通っていましたが、まったく気付かず通り過ぎていたのですが、主人が「あそこに枝が丸まっている松があるよ」というので、見上げてみるとありました!本当にくるんと丸まっています。

どうしたら円が描けるのか不思議です。円を描ける枝というのは、もしかして松だけなのかな? 本当に観察しがいのある植物です。

ホームページ改修作業中

こんにちは 海岸林担当 鈴木です。

植樹祭が終わり、このところ本腰をいれて取り組んでいるのが、海岸林ホームページの改修作業です。

このホームページで、「プロジェクトに本気で取り組んでいます」と感じていただけるのは、正直なところ活動ブログくらいでは?

もちろん、他のページでも情報をアップしてはいるのですが、クリックしていただける機会は少ないのかな?と思っています。

ブログ以外でもプロジェクトのことをもっと発信したい!

さらに分かりやすく!

プロジェクトに関わってくださっている多くの方々の想いをもっと伝えたい!

との想いから、現在改修作業に取り組んでいます。

少しだけ、改修内容をこっそりお知らせします。

* これまでもこの先も大量に撮りためていく写真を多く公開する予定!

目標は、「写真を見ているだけでもプロジェクトに引き込まれていくような錯覚を覚えるようなページ」です。

ここで宣言したからには、ガンバリマス!!

* さらに、ついにクロマツタロウが動く!!

ずっと鎮座していましたが、座っているだけも飽きたようです。

8月末を目処にリニューアルの予定です。

みなさんご期待ください

以前、「スズメが減少。絶滅の恐れも」などという報道がありましたが、名取事務所から言わせてもらえば絶滅しないと思います。

朝4時過ぎ、空が明るくなってくると、事務所の1・2階の接続部のわずかな隙間に巣をつくった親子たちが鳴き始めます。もう可愛いを通り越してうるさくて迷惑。毎朝起こされ、二度寝します。

2013年までは朝の目覚ましはキジだけでしたが、去年からは事務所が2階建てになり、スズメに間違いなく安全な場所を提供してしまいました。

植栽がすべて終わり、ホッと一安心の今、はしごをかけて巣を覗いてみました。

隙間の四隅の見えない場所を選んでいました。

私の見立てでは、4~5家族が住み着いています。一人っ子などいません。みんな3~4人(羽?)兄弟では?次々家族を増やしているように思えます。

5月17日、三菱UFJニコスのボランティアの女性が植栽現場で鳥の卵を発見。

さすが!よくあの場所で見つけた。気づかず踏んでもおかしくない。

スズメのように隠そうという気が全くない。ただ、目立たない迷彩色。

「失礼ですが、山育ちですか?」と尋ねたら、「ハイ、山形の田舎です}。

一体何の卵でしょうか? 鳥に詳しい仙台ニコンの三浦さんに聞いてみよう。

人家のある美田園駅周辺には燕がいるのに、荒野真っ只中の名取事務所にはいません。

敵であるカラスが多いからでしょう。空を覆わんばかりのカラスが群がる事もあります。

この時期は、ハヤブサやノスリはいないのか?

ハヤブサがカラスを襲う場面はこの時期見かけません。

そういえば2013年まではコブハクチョウが1匹、海岸林と名取事務所にいました。

今は農地復旧工事が始まり、泳げる場所がなくなって、姿を消しました。

2015年春の天候を総括

仙台管区気象台HP「新着情報」の報道発表を参考に、

後々の記録として今春の天候を総括したい。

http://www.jma-net.go.jp/sendai/index.html

参考まで申し上げると、仙台管区気象台、あるいは名取市役所あたりと

植栽現場の気象は随分違う。一言で言えば、こちらは一段と寒く感じる。

今年は3月上旬あたりから、体感で気温の高さを口にする人が多く、

植栽・播種を前倒しして進めようというムードになった。

彼岸明け3月25日あたりから播種準備(根切り仮植・土詰め)を本格化。

例年と違い、3月中旬以降、風向きが変わり、蔵王おろし(西風)が止み

南東風が主風になり、そのまま5月を過ぎた。

蔵王おろしの記憶がない春だった。

4月1日付け報道発表「2015年3月の東北地方の天候」によれば

・仙台の月平均気温は6.8℃。平年比+1.9℃

・仙台の月間日照時間は210時間。平均比119%

・仙台の月間降水量は1927年からの観測史上最多の184.5㎜。平年比271%

*いずれも仙台の過去30年のトップ3、東北随一の値を計測。

*気象台による「2015年4月の東北地方の天候」の発表はなかった。

多雨傾向は植栽を開始する4月中旬で一変し、極端な乾燥に傾いた。

気象台の雨量計では計測されたかもしれないが、植栽現場や育苗場には雨の形跡がないこともあった。(夜中に降るも降雨時間も短く浸透せず?)

実感としては、5月19日を境に、それ以前は23日降雨なし、それ以後は16日降雨なし。6月6日に久々の雨となった。

6月1日付け「2015年5月の東北地方の天候」

・仙台の月平均気温は18℃。平年比+3℃。

・仙台の月間日照時間は1927年の観測史上最長の273時間。平年比148%。

・仙台の月間降水量はわずか45㎜。平年比41%!!

*いずれも仙台の過去30年のトップ3、東北随一の値を計測。

去年は「そろそろ降ってほしい」と思い始めると雨。

今年は、植栽を始めた途端、まったく雨が降らず。

現場に行くたび、クロマツの穂が立っているのを見て安心し、穴を掘って湿っているのを確認して安心。しかし長く感じた日々だった。

降雨のなさは、野菜の露地栽培をする人にとっても厳しい春だったはず。

50,000本への施肥は間もなく終わる。雨によって根まで浸透してほしい。

海岸林再生プロジェクトが17言語で紹介されます。 昨年春から継続取材いただいております。 【タイトル】NHK World Radio Japan ラジオジャパンフォーカス 【放送予定日】6月17日(水) 番組尺:13分間ほど 英語含む17言語で放送・放送時刻は言語によって異なる 【放送媒体】 ■主に、ラジオジャパン(NHK WORLD Radio Japan)の海外向け短波・中波・FMラジ オ・衛星ラジオで放送 国内では・・・ ■NHK ラジオ第2放送(R2)※英語のみ・東京の周波数693KHz、名取の周波数1089KH zです 放送予定日時:6月17日(水)14:15~14:30 ■ラジオジャパンホームページ (英語)http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/radio/program/ (その他16言語) http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/radio/program/16lang.html ほか、ラジオ放送終了後1週間、各言語のページで、随時音声を再生可能。 ■スマートフォンで(iPhone / iPad・Android) http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/app/info/index_detail.html?page3 ラジオジャパンのスマートフォン用アプリをダウンロードすると、 ラジオ放送終了後1週間、17言語で放送をお聴きいただけます。