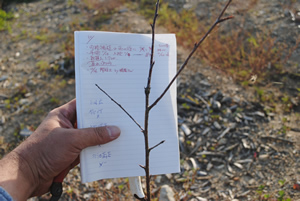

10月21日、平成26年度広葉樹植栽の結果を調べました。

補植後、ちょうど1年経ったことになります。

結論を言えば、補植が一応うまくいって、少し肩の荷がおりました。

平成26年5月17日に432本植え、秋の補植前に106本しか生き残りませんでした(生育率25%)

樹種は、ヤマザクラ144本中81本(56%)、クリ153本中11本(7%)、コナラ135本中14本(10%)。

そのため9月26日に、私と宮城中央森林組合5名とで補植を行いました。

補植樹種は、ヤマザクラ、コナラ、ケヤキ。

補植後の成立本数は、合計432本。

内訳はコナラ164本、ヤマザクラ131本、ケヤキ126本、クリ11本。

平成27年7月17日、一定の結果が出たと判断し、生育調査を行いました。

生育本数は、合計303本(70%)

ヤマザクラ131本(100%)ケヤキ107本(85%)コナラ63本(38%)クリ2本(18%)

そして10月21日、今年2度目の生育調査を行いました。

生育本数は、合計275本(63%)

ヤマザクラ101本(77%)ケヤキ107本(100%)コナラ66本(40%)クリ1本(9%)

*カッコ内は補植後本数比

したがって、昨年の春植えに比べ、昨年の秋植えは成績が上がったと言えます。

しかし、立派に育っているとは決して言えません。まったく。

植えてから1年半。萌芽更新して辛うじて生きているというだけです。

他の団体が植えた広葉樹も見ていますが、マサキやツバキなどの低木も含めて植えてから2年、まったく成長が見られない。

この現場は今年の広葉樹植栽地と土壌が全く違います。

平成27年度の現場は、凝灰岩交じりの粘土質で水捌けが極めて悪い。カリだけが突出。それに対して平成26年度の現場は、山砂で水捌けが非常に良く、草すら出ない場所は成績が悪い。また、蔓豆と、内陸から進出してくる葛以外の雑草が出る場所はいくらか生育が良い。

11月から5月までの寒・乾風害の西風の影響を最前列で受けるのが大きいのか?ちなみに西風最前列の広葉樹の横のクロマツと、防風柵をいくつか越えたクロマツを比べると同じ生産者なのに枝の豊富さが違います。

また、佐々木統括は、葉の縁の枯れ方から見て、海から400m以上離れ、防風柵があっても塩の害が大きいのではと口にします。

もちろん、今年上半期、3週間近く雨が降らないことが3度もあった異常乾燥も大きいでしょう。

もう、新たな場所で広葉樹植栽をすることはありません。

(内陸防風林の林縁にツバキを植えてほしいという地元の要望は、実施の方向で検討中)

原則、補植のみです。その規模も減るでしょう。補植は秋に専念するかもしれません。

数は少なくてもいい苗を育てて、いろいろ試してみたいと思います。

10月17日(土) ボランティア報告 その5 インタビュー

今回はカメラマンの塚本さんに撮影をお願いし、参加者の方、特に

リピーターの方や地元の方を中心にインタビューにご協力いただきました。

そして、塚本さんのアシスタント兼インタビュアーとしてご協力くださったのは

ニコンのOさん。いつも現場に来てくださり、リピーターの皆さんとも顔見知り。

しかもコミュニケーションがとても上手で、Oさんならいろんな方の思いを

いっぱい引き出してくださるのでは?と思い、図々しくお願いしたところ

即OKしてくださいました。

こちらは北釜地区出身のMさん。現在のお住まいは栃木県なのですが、ボランティアの日には毎回自家用車で通ってきてくださっています。いろいろ抜け落ちている我々スタッフを後ろからそっと支えてくださっているリピーターさんです。

こちらは大学生の時からボランティアに来てくださっている地元のOさん。現在は名取市役所に勤務されています。ニコンの社員さんたちとすっかり仲良くなってNikonとNatoriのNを取ったチームNの一員でもあります。彼女にもいろいろと助けてもらっています。

こちらはニコンのNさん。前回ラジオ取材が入った時にも対応していただきました。地元のNさんはチームNの関東方面のメンバーの足となり、ボランティアの日にはいつも最寄り駅の美田園でメンバーを拾い、現場まで乗せてきてくれています。

今回のインタビューは次に作成するプロジェクトのDVDに盛り込む予定です。ボランティアの皆さんの思いがDVDを通して多くの人に伝わり、心を動かし、何かしらのアクションにつながったらいいなぁと期待しています。

インタビュアーのOさん、ありがとうございました。

取材に応じてくださった14名の皆さん、ごきょうりょくありがとうございました!

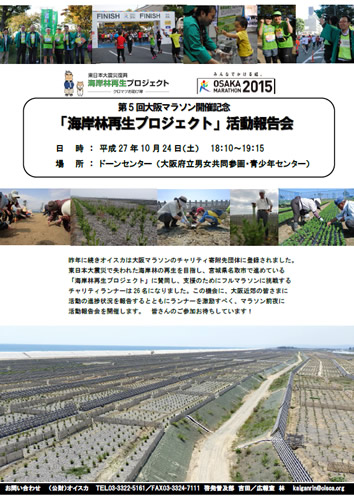

大阪マラソン2015

10月25日(日)大阪マラソン2015が開催されました。

23日・24日には全寄付先団体がEXPO2015でブース出展。

私もブースの対応にあたらせてもらいました。

対応をしている中で嬉しかったことがいくつかありました。

オイスカの活動に参加してくれたことのある方が来てくれたこと。

それも1人だけじゃなく、何人も。

オイスカなんて聞いたこともない。という方が海岸林再生プロジェクトに興味を持ってくれたこと。

プロジェクトの説明を聞いたあとに、頑張ってね!と声をかけてくれる方がいたり…。

ほんわかした気持ちになりました。

さて、話を戻して…

総ランナー数32,000人、オイスカのチャリティーランナーは26人。

皆さん、完走してくれました!と言いたいところなのですが、

チャリティーランナーの中には、最近肉離れを起こしたのに痛み止めで

走ってくださった方も。この方は15km地点を過ぎたあたりでリタイア。

足を痛めている中での参加。本当に感謝です。

全員の勇姿を写真に収めたかったのですが、32,000人の中から26名を見つけるのはものすごく難しく…

見つけたー!!と思った時にはシャッターチャンスを逃しているなんてことばかり…

もし来年も挑戦させて頂けるなら、カメラの腕を磨こうと思います。

チャリティーランナーの皆さん、本当にお疲れ様でした。そして、ありがとうございました!

10月17日(土) ボランティア報告 その4 先輩の指導

先日ご紹介した通り、佐々木勝義さんによる指導で広葉樹を植えました。

それをサポートしてくれたのが森林組合の皆さん。

ボランティアの皆さんが穴を掘ったところに培養土を入れていく作業などを担ってくれました。

ボランティアの皆さんが穴を掘ったところに培養土を入れていく作業などを担ってくれました。

ここでも教え、学ぶ姿が見られました。それは新人君が先輩に「これ、穴が深すぎたらどうしたらいいですか」と質問をしたときのこと。先輩が後輩の目線までしゃがんでしっかりと教えてあげていたのです。

こうやってみんないろんなことを覚えて何十年か後には、佐々木勝義さんのような技術を身に付けて日本の林業を担っていくんだなぁと嬉しく思いました。

若い森林組合の皆さんが頑張っている姿は、なんだかとてもかわいくて仕方ないのです(すみません、おばさん目線で・・・・・・)。

若い森林組合の皆さんが頑張っている姿は、なんだかとてもかわいくて仕方ないのです(すみません、おばさん目線で・・・・・・)。

←先輩(右)が新人君に教えてあげていました

10月17日(土) ボランティア報告 その3 大きなカブ

穴掘り隊が穴を掘っている時、溝のところから伸びているクズが目に入りました。

穴掘り隊が穴を掘っている時、溝のところから伸びているクズが目に入りました。

近くにいた若手男子3人に声をかけ、スコップで根こそぎやっつけてもらいたいと依頼すると、快く応じてくださいました。

何とか根っこを引き抜こうと頑張ってくれましたが、草というより木になってしまっているクズ、なかなか根を引き抜くことはできません。

そのうち「大きなカブみたい!」と言い出し、おじいさんをおばあさんが引っ張って、おばあさんをまごむすめが引っ張ってを再現。

うんとこしょ、どっこいしょ、うんとこしょ、どっこいしょ。

・・・・・・結局引っ張られている人が痛がって、大きなカブ作戦は断念。

スコップで断根を試みました。

クズは引き抜いたり、根を切ったりするとさらに強力になって繁殖するという話もありますが、昨年・今年と作業した現場を見るとかなりのダメージをクズに与えられたのではないかと思っています。

頑張ってくれた3人にそれを伝えると「イヤ、俺らが相当なダメージ受けています」と言われてしまいました。

穴掘りで疲れているところ、さらにクズと格闘までしていただいた

第一三共の若手の皆さん、どうもありがとうございました。

当プロジェクトでは、平成26・27年度植栽地に限って、ごくわずか広葉樹を植える方針です。

波打ち際から400m程離れ、多少塩害が緩和される植栽対象地があるからです。

平成28年度以降は、もう適地がなく、新たに広葉樹を植えることはありません。

佐々木統括や、清藤参事、森林組合、再生の会は一様に、

「海岸林では広葉樹は難しい」と震災の年にはすでに言っていました。

私自身もそう思っていました。

海岸林内陸側と農地の間に、現在は草地の様になっている元の植生を維持したゾーンが

幅30mで残されているので、それと接する海岸林の最も内陸側に、広葉樹をわずかでも植え、

将来、母樹となり、そのゾーンに種子が広がり、実生で育つことをイメージしました。

そして、将来自主的に作成する予定の、仮称「宮城南部海岸林再生マニュアル」に記録し、

後々に残す方針です。

平成27年度広葉樹の春植栽は4月18日に行いました。

樹種はヤマザクラ202本、コナラ40本、クリ40本、ケヤキ22本。

2年間、我が育苗場で育てた苗304本をボランティアの方にほぼ半日かけ、

苦労してもらいましたが9月の時点で、わずか52本(生育率17%)

先端は枯れ、根元から萌芽し、なんとか生きていると言える状態。

枯損木の大半は、一度開葉したものの、その後3か月続いた異常乾燥、

特に6月下旬までに枯れました。

平成26年度は432本植えて、秋の時点で106本しか生き残りませんでした(生育率25%)

2年連続、春植え70%以上枯損。これにはみんなびっくりしています。ここまで悪いとは。

クロマツはこの環境下でも限りなく100%生きているのですから。

従って、昨年と同様、補植しました。

10月17日(土)に、例によってプロのスパルタ指導のもと、ボランティアの手でリベンジを。春に自分自身が苦労して穴掘りし、当日枯れたものを目の当たりにした人もいました。

去年以上に、万全の準備・実施体制で臨みました。今回の補植樹種は、ウワミズザクラ146本、オオシマザクラ59本、ケヤキ80本、ヤマザクラ2本。

一部、異常に水捌けが悪い場所は、存分に溝切りした上、ヤマハンノキを植えることも検討しましたが、最終的に見送りました。

強烈に硬い土壌で40cm四方の穴掘り、培養土・堆肥など用土の撹拌、水運びも含め、5時間70人工。

この場所の厳しい作業の詳細は、後日続報します。

明日、大阪マラソンを前に控え、ランナーの激励を兼ねた

活動報告会を大阪市内で開催します。

大阪近郊の皆さん、ぜひご参加ください!!

チラシPDF

日 時 :10月24日(土) 18:10~19:15(17:50受付開始)

場 所 :ドーンセンター (大阪府立男女共同参画・青少年センター)

セミナー室2 (大阪市中央区大手前1-3-49/天満駅から徒歩3分)

http://www.dawncenter.or.jp/

主 催 : 公益財団法人オイスカ

参加費 :無料 *会場に募金箱を設置します。ご協力ください

お申し込み:↓こちらのフォームにてお申し込みください

https://ssl.form-mailer.jp/fms/0728a6fa335810

10月17日(土) ボランティア報告 その2 技術指導員

今回は120名を超えるボランティアさんにお越しいただけるということで

事前に森林組合にもお願いし、指導員を派遣してもらいました。

心強いのは元宮城中央森林組合の職員で、今は松島森林総合を立ち上げている

佐々木勝義さんの存在。

当日のボランティアさんへの技術指導はもちろんですが、前日の広葉樹の掘り取り作業(育苗場に植えてあるケヤキなどを海岸に植えるため掘り起こし、伸びすぎている枝や根を切るところまで)を森林組合の皆さんにご指導いただきました。

当日のボランティアさんへの技術指導はもちろんですが、前日の広葉樹の掘り取り作業(育苗場に植えてあるケヤキなどを海岸に植えるため掘り起こし、伸びすぎている枝や根を切るところまで)を森林組合の皆さんにご指導いただきました。

お兄さんである佐々木廣一現場統括からもよく聞くのですが、

震災後の海岸林再生という大きな事業は、技術の伝達という点において

非常に重要であるということを実感させられます。

日本の森林率は約70%。植えることよりも切って使うことが求められている今、

森林組合の皆さんも日常の作業は間伐や下刈りなどがほとんどで植えることは

ほとんどありません。そんな中、海岸へのマツや広葉樹の植栽の技術を

佐々木さんのようなベテラン技術者が若い人に伝えていく場がこのプロジェクトなのです。

ボランティア当日は佐々木さんに広葉樹の補植の指導をお願いしました。

厳しい環境の中、生育が難しい広葉樹ですが、

佐々木さんは「植える以上は何としても根付かせたい」との思いで指導をしてくださっています。

「もっと穴を深く!」とか「これじゃあ深く植え過ぎだなぁ」とか「もっと土を細かくして」とか

いろいろな指示が飛びます。前回の植栽の時はボランティアの方々から「親方厳しい・・・・・・」

との声が聞かれましたが、今回は聞こえてきませんでした。

皆さんが一生懸命やってくださっているのをみて鬼の佐々木もやさしい親方になったのかもしれません(笑)。

植栽チームの皆さん、そしてご指導くださった佐々木さん、ありがとうございました。

宮城県庁 森林土木技術職員研修

10月21日、昨年に続き、宮城県庁の職員研修として、

約0.3haに1,720本の宮城県産抵抗性クロマツを「秋植え」しました。

生産者はわが第一育苗場、再生の会です。

これ以上ない秋晴れ。

これぞ本来設計された通りの山砂。

これまで2年の土壌から、大きく修正されている。

一鍬植えしたくなるし、出来なくもない。

プロなら実質6時間で500本は確実に植えるだろう。

掘ると、思った以上に、水分を保っていることも分かった。

森林組合も、再生の会も各4人参加。

種蒔きから2年、苗を育ててきた再生の会は、掘り取り・出荷だけでなく、

珍しく静かに、夢中で植えていた。私にとっては何とも言えない嬉しい光景。

(ちなみに、今日の昼休みの話題は、旅行と忘年会計画と今晩の宴会の話題で持ち切り)

県庁職員の方は顔見知りの方が何人も。

なかには、宮城県庁唯一の震災前からの知人も。

その方は、当プロジェクトの初動も初動のころ、

震災直後の宮城県庁職員全体が置かれている困難な状況を教えてくださった。

応援職員として最前線に派遣され、森林とは全く別の被災地の様子を、日々伝えていただいた。

私にとっては、その方から2011年の県庁との初会議のタイミングを、

間接的に示唆いただいたと勝手に思っています。

「父親が亡くなってねー。ちょっと落ち着きました。来年は家族で植樹祭に参加したい。

子ども連れでも大丈夫?」と言ってくださった。

吉田:「親父さんの分まで家族皆さんで是非!その前にセリ鍋行きましょう!」

「私、東京農大の学生時代、(オイスカの30日ボランティアで)

フィリピンのヌエバビスカヤに行きました。」と女性職員が声をかけてくださった。

吉田:「シプシプ(やっかいなブヨ)刺された?バンブーハウス泊まった?トイレ・風呂は川?」

と質問攻め。時々、学生時代オイスカの現場に行ったという方に会いますが、これは職員名利。

Sさん(女性)は、ガチで植えていた。

さすが、オイスカ担当。いつでもどこでも一生懸命。

うちの海岸林チーム女子と会ったら、気が合うだろうな。

みなさん、植栽後のお世話は任せてください。

皆さんが植えている間、モニタリング自主調査地を新設。樹高と根元径は取りました。

平均すると苗の高さ26cm、根元径は8mmでした。

佐々木統括:「10㎜ぐらいに太らせて植えかったなー」

毎年1月頃、HPで調査結果を公開します。