「草刈り37ha、ボランティアでやり切るんじゃないか?」と佐々木統括。

もちろん、プロとの併用で使い分けますが、少しづつ力量を上げ、質実ともに戦力として

認められ、期待されている昨今です。今年の草も相当のボリュームです。

先日視察いただいた村井嘉浩宮城県知事も、「これだけボランティアが集まることは

すごいこと。人海戦術はすごいですね」と私に話してくださいました。

6月9・10日、タイのマングローブ植林や、「子供の森」計画を支援いただいている

住友化学㈱と住友化学労組が今年も労使合同で22名、現場に来て下さいました。

社員さんがブログを書いてくれるので、詳細はまた後日。

募金いただいた14,640円は、大阪マラソンの吉田のチャレンジに入金いたしました。

このチームの特徴は、抜群と言ってもよい意識の高さ。

お互いに初めて顔を合わせる現場での最初のミーティングで、

「今回の経験を同僚や周囲に伝えたい」と口にする人が3人も。

選考に漏れた人がいる中での責任感、自分自身が同僚から紹介されたこと

などが、その言葉になるのだと思いました。最初からスゴイ!

話していても明らかに予習している人が多い。

今年から内陸防風林の草刈りにも、ボランティアを入れています。

草がスゴイんです。今、刈らねばマツを被圧し、枯死する可能性があります。

そういう人たちですから、化学総連の皆さんと同様、一番ひどい場所に

いきなり突入していただきました。

今日(18日)の120名にも、午前中から行ってもらう予定です。

草刈りの方法は、全面刈りではなく、「つぼ刈り」です。

マツの周囲を鎌1本分だけ。1本あたり30秒。探す時間を入れても1分で終わります。

養分を奪われるというよりも、陽樹の中の陽樹のマツに十分な日光を当てることが目的です。

ボランティアのつぼ刈りによって、プロの誤伐予防と省力化にも大きく寄与します。

造園と造林は違います。美しさを追求するのではありません。潔癖造林もしません。

雑草も使い道があります。ですから必要な部分だけ刈る「つぼ刈り」です。

住友化学の皆さんからは、有機化成肥料を寄附いただきました。

せっかくですので、自社製品で広葉樹への施肥を。

これも後日報告します。

海岸林ではアカツメグサ(ピンクの大きなクローバー)が高さ60cm余りになっています。

クロマツが見えないぐらいの場所も。

情報です。

残存木の上で、トビ?が子育てしています!!

フラッシュ使用の写真撮影は禁止です。知人が攻撃され、名取事務所で薬を塗りました。

巣の下で働く農家の方は「攻撃されたことなどない」そうです。

そもそもカメラは使いませんから。

海岸林のクロマツの脇で住化の社員さんがヒバリの巣を見つけました。

草刈りしながらハマチドリ?の巣も見られるシーズンです。

これは草刈りに来た人だけへの自然からのプレゼントですね。

この地区は昭和12年、陸軍飛行場の建設に伴って農地が買収され、代替として国有林が住民の手にわたりました。

写真はその国有林の開墾に関係する記念写真で、日の丸がたてられ、右手前の標柱には

「下増田村北釜開墾耕地組合作業地」と書いてあります。

どうやら開墾に取り組むにあたって昭和14年ごろに撮られたもので、左端が泰治さんとやへのさんの

実父桜井新吉さん、左上の顔写真はやへのさんの舅の桜井文太郎さんでした。

ほかにも、多くの人が誰だかわかりました。

泰治 「開墾はとぐわ一丁でやって、松の根っこを起こしたんだ。

それを持ってきて乾燥させて炉端で焚いたんだね。そこでなんか煮たりね。

開墾は北釜の人が多かったけど、親戚の人もいた。『根っこやっから掘ってけや』って言ってね。

あのころは燃料がないっちゃね」

かつて、海岸林では「松葉さらい」が行われていました。

燃料にするために松の落ち葉を集めてかためる作業です。

ガスが普及して廃れましたが、いまでもお年寄りの話にはよく出てきます。

やへのさんは松葉さらいが上手だったという話も耳にしていました。

やへの 「あれが楽しかったの、うんと楽しいの。みんなでわーわーやってね。

わたしらは嫁に行ってからやったね。女の人が出られないところは男の人もやってたね。

組が西、東、前の三つに分かれていてね。やんねえと女の年取った人が熊手さ立てて

おっかけてきておこられんだよ。こらあ!って。女の長老がいるんだね、共同作業だからね。

あそこの嫁は、なんて騒ぐばあさんもいるのね」

「できあがると並べてくじ引くの。で、当たったのをとるの。誰でもいいのを取りたいけど、

共同作業だからね。それを夕方に馬車で持っていくの」

様子はわかるのですが、肝心の作業の中身がいま一つピンときません。

熊手で松の落ち葉を集めて卵型に固めたものを「カッツゲ」と言いますが、

上手な人がつくるとひもも何も使わずに崩れずに固まっているんだそうです。

このカッツゲを六つ、「スナゲ」と呼ぶ縄で束ねたものが「マル」で、

マルをずらっと並べてくじを引く、という段取りです。

カッツゲ、マル、これは実際に見ないことにはイメージが浮かびません。

作業を再現できないかと思っています。

集落の人たちは自ら海岸林の植林もしました。

「マツコ植え」と言ったそうです。漢字にすれば「松子植え」でしょう。

「やっぱり嫁に行ってからやったね。農閑期だっちゃね。穴掘って植えて普通の土を入れて、

あとは藁を風よけに立てて砂かけて飛ばないようにしてね。

砂防組合の人たちや県の人たちが指導していたね。教えてもらえばだれでもできるの。

共同作業は楽しいんだ、人の噂とかへらへら話してね。やっぱり嫁は特にね。

今の嫁は違うけど、昔は(家では)お姑さんの言うこと聞かないとね」

松林の下草刈りには厳しいルールがあったようです。

泰治 「北釜の松林には入る道が二か所あって、そこに番兵がいるんです。

組合があって会長なんかが当番でいてね。そうでないと早く入った人がバンバン塩梅よく刈っちゃうから、

6時なら6時っていうと馬車が一斉に入れるんです。勝手に刈らせないぞってね。競争なんだもの。

それを飼料にしてね。牛馬がいるからね、それに豚とかね」

楽しい話に、気づいたら二時間あまりたっていました。

ほかにも、集落には船を持って漁業を営む人が2軒あって

半農半漁でサケやホッキ貝をとっていたことなど、貴重な話がたくさんありました。(小林省太記)

海岸林再生に絡んで進めている北釜集落に住んでいた人々への聞き取り調査の

第3回目を、菊池慶子東北学院大教授とともに行いました。

今回はなるべく昔の話を聞こうと、鈴木かつ子さん(83)、桜井やへのさん(82)、桜井泰治さん(89)の

3人に集まってもらいました。

みなさん北釜集落で生まれ育ち、震災まで北釜で暮らしていました。

やへのさんは実家も嫁ぎ先も「桜井」姓、泰治さんはやへのさんの実兄です。

ざっと100世帯、400人が暮らす北釜集落には商店が二軒、病院などはなく、

北の閖上までよく出かけたそうです。

かつ子 「私ら閖上の歯医者さんさゆくときね、貞山堀の東側だね、ここをずっと行ったんだね、自転車で。

昔は自転車。閖上はこの辺から見れば町場だったのね」

やへの 「堀の西側の土手も歩いて行ったね。あとは“ふなごし”。オーイって呼んで舟に来てもらって

閖上さ行ったの。自転車のときは自転車も舟に積んでね。それを商売にしてたのね」

泰治 「でも、自転車分はとられなかったんじゃないかなあ」

やへの 「歯医者はサイトウって言うんだね。内科は増田(集落)にあった。

今はイセキ(井関農機東北支店、岩沼市下野郷)になってるところに陸軍病院があって、

わたし盲腸のときあそこにかかった」

泰治 「昔は閖上までよく行っていた。お祭りにも行ったっちゃ、日和山のね。花火大会もあったしね。

うちのじいさんなんぞ魚とりが好きなもんだから、入江になっているところさウナギ狩りに

行ったんですよ。とったものを売ったり食べたりね」

北釜から閖上に行くには川を渡らなければなりません。

渡し舟にのって対岸に行くのが「舟越し」。

向こう岸にいる舟を大声で呼んできてもらったそうです。

続いて、結婚をめぐる話です。

かつ子 「わたしはすぐ前のうちから後ろのうちに嫁いだの。40番地から39番地さ行ったの。

幼馴染でもないんだけどね。偶然にね。弥市さん(義父)が毎晩来るんだもの、頬かぶりしちゃあ。

息子にさけろけろってね。辻そばでうまくないんでねえかっていう話もあったんだけどね。

でも、じいちゃんが何でも理解があって、応援もらってね。本当にいいじいちゃんだった。

ほんとにね。長生きさせたかったね。隣だから何でも聞こえるっちゃ。

でも一回も家さ戻ったことはないんだ」

「見込まったんだ!」とすかさず相の手が入りました。

やへの 「わたしも近いことは近いさね。やっぱり来てけろ来てけろって言われたの。

青年団だの夜学だのってみんな一緒だから。男も女も一緒だったのね。

わたし、夜学してそろばんやったの。大宮先生が教えてくれた」

大宮先生は下増田尋常小学校(昭和16年からは国民学校)北釜分校の大宮貞治先生です。

先生が写った写真があって、それをみながら小学校の思い出話になりました。

泰治 「わたしらは大宮先生じゃなくて、前の先生だった。そのあとだね大宮先生は。

あのころは3年生まで分校にいて4年生から本校に行ったんだ」

やへの 「わたしは習いました。先生はずいぶん長くいたっちゃ。全教科教えていたね。

わたしらは5年になって本校にいったのね。1年と2年、3年と4年が一緒の教室で、

わたしら3年のとき、4年生は勉強しないで弁当食ってる人がいたね、こっちで。そういうこともあったのね」

名取の海岸近くには、戦後の昭和23年から10年間にわたる防潮林造成事業を記念して

34年に建てられた「愛林碑」が今も残っています。碑に刻まれているのは、大宮先生が書いた字です。

3人が口々にその事情を説明します。

「大宮先生は書道家だから。やっぱり筆持って書く人がいなかったからね。

先生は特別だっちゃね。習字が上手だったね」

「奥さんは裁縫の先生してたのね。分校に裁縫室があったの。

で、農閑期になっとね、女の人は裁縫習ったのね。昔は皆、着物直せるからね」

震災は写真などの資料をほとんどすべて流し尽くしてしまいました。

大宮先生が写った写真は残った貴重な1枚です。13人の集合写真で、

泰治さん、やへのさんのお父さんが大切にしていたものですが、説明がなく

いつどんな機会に撮ったのか、大宮先生(前列右端)以外にだれが写っているのか、

我々には分かりません。3人にあらためて見てもらうと、話が弾みました。

名取市の海岸林史聞き取り調査「北釜集落のお年寄りが語る」②に続きます。

どっこい 応援してるよ。行けなくても

かわさき市民アカデミー・川崎市早野聖地公園里山ボランティアの井上文雄です。

私は3月15日の名取市民向け定期報告会に出席しましたが、

その後は名取市の植栽現場に行くことができていません。

でも川崎市の自宅にいて、海岸林再生プロジェクトを応援し続けています。

(秋の活動レポートはこちら)

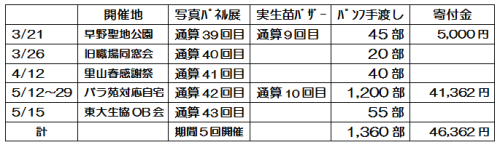

Ⅰ.3月21日~5月29日の応援活動

もう何回も同じところで開催している写真パネル展ですが、「またかよー」という声は聞かれません。

一度でも寄付された人は、「今、どこまで進んだの?」と関心があります。

120cmの最大のクロマツを見て「オーッ、こんなに大きくなったんだ。」

高所作業車から俯瞰した植栽地全景には「進んだネ!」「こんなに広いの!?」

「こんな大規模だったとはね! すごいね!」

「一目瞭然」この言葉を実感します。

写真パネル展は、プロジェクトの進捗状況を伝えるのにとても有効です。

Ⅱ.春のバラ苑開園対応パネル展と実生苗バザー

無人の代金箱に手紙が1通。千円札が入っていました。

「昨年いただいた苗が、今年花をつけました。ありがとうございます。1000円カンパします。」うれしくなりました。

苗の補充をしていると、声がかかります。「去年買った苗、大きくなったわよ。」リピーターですね。

協力者も増えました。庭木や花の苗の現物を寄付してくれた人、ビニールポットをくれた人、

お持ち帰り用の再利用レジ袋を差し入れてくれた人、使用済みの土60kgと数百のポットをくれた花屋さんも。

今回初登場の「紅花」はボランティアデー皆勤賞の名取市のOさんから貰った種を発芽させたもの、

3月第一育苗場の事務所からもらったツバキの種の発芽は6月でしょうか。

売上数3位に入ったクチナシは昨年8月挿し木したもの、発根率が高く、今後有望。

ツヤツヤした葉が目を引いたようです。

無人の代金&寄付金投入箱には、57,362円

(内訳 実生苗売上金 24,630円/寄付金 32,732円)

※昨年秋に続き、寄付金の方が多額。なお、寄付金の半額を熊本県に贈る旨を明示していたので

16,000円は日赤を通じて熊本県に贈りました。

■出品数は 85品目 873ポット(うち売り上げ数は523ポット 平均単価47円)

■売上数上位は

庭木では 1位 センリョウ 2位 イロハカエデ 3位 クチナシ

草花では 1位 青ジソ 2位 パセリ 3位 紫蘭 でした。

手渡しパンフレット 1,200部

すでに秋のバザーの準備に入りました。現場には行けないけど、こんな頑張り方もあるということです。

救急車対応 ~改めて緊急対応・危険予知を~

植樹祭の日、当プロジェクトとしては初めての救急車対応がありました。

林業会社勤務前に、救急救命の講習を受けてから入社し、社員になってからも1度

上級講習を受け、雨の日は半日出勤扱いにして、実践バージョンの安全衛生講習を

する会社でした。「ヒヤリハット」をお互いに言い合って経験をシェアし、行政当局から

毎月送られてくる全国の重大事故事例のFAXも、雨の日のたびに全社員で読み合わせし、

状況を想定しました。実際に救急車を呼ぶ事態も何度かあり、一連の経験が役に立ちました。

これから何があるか分かりません。私自身にしても現場に立つ日数から考えれば、

みんなにお世話になる確率がプロジェクトでダントツ1位とも言えます。

今回は植樹祭に参加した地元市民の方。

症状は貧血。最初見た時はもっと深刻な状況と考えました。

結果として、ご本人は無事であり、対応としても上出来だったと思いますが、

今後の改善点も自分の中では明確になりました。

●対応のポイント

・本部への連絡が早かった。市の総務課長さんが本部にすっ飛んで来てくださりました。

・救護班(再生の会の女性事務局)が、真っ先に大きな声で「声掛け」。

・再生の会メンバーが機転を利かせ、タンカ代わりのモノを用意。

・救急隊と合流するまで、打ち合わせ通りの行動が大筋できた。

●主な改善点

・ボランティア受入の日の対応シュミレーションをもっと突き詰める。

・関係者、ボランティアリピーターにそのシュミレーションをシェア。

・名取市消防局とのさらなる連携。海岸林の現場に合わせた実践版救急救命講習会の開催。

いざとなった時、参加者で近くにいた多くの人が棒立ちになっていた印象が

印象に残っています。致し方ないことです。

現場までの救急車到着時間や、搬送先病院の状況などもよく分かりました。

緊急対応と言う点でも、さらに万全の対応を常に準備したいと思います。

5月22日、2週間現場を空けるので、隅から隅まで半日かけて踏査。

広葉樹植栽については、三井物産環境基金の助成をいただいてまいりました。

まず、現場南西端、2015年春新植、秋補植の広葉樹の様子。

最南端の水捌けが現場一悪い場所はやはり厳しい。

新植・補植と2度にわたり、ボランティア70人が苦闘の末、

約60本を植えた。

完璧な深堀で溝切りするも生育率は30%程度。

この結果ではここはどんなに手を施しても無理かもしれない。

しかし、一部の場所では抜群の生育。この差は何だ?

私の見立てでは「防風柵」。

蔵王おろしに晒されない柵沿いは生きている。

それにしても、善し悪しが歴然。

一等地にもかかわらず、見栄えが悪すぎる。

さらに歩を進めた。

盛土の内陸側(西側)に、2列だけ広葉樹6種約400本を植えてある。

こちらは昨年秋の補植が成功している。辛うじて生き残った春新植、

今までどうしてもうまくいかなかったコナラなどの葉の勢いが、

この3年で一番いい。生きている実感が伝わってきた。

生育率は70%。

しかし、安心できない。過去2年は多くが6月に枯れたから。

昨年は3週間連続、ほぼ降雨なしが3回。

今年は明らかに多雨傾向。4・5月は昨年の倍降っている。

2014年春新植、秋補植の約350本は、また別の場所、名取市海岸林の中央部、

その西端の国有林内にある。秋には補植150本と見ているが、

秋補植が功を奏し70%生存。

しかし、辛うじて生きているという状況。根元が細い。

上が枯れ、根元で萌芽更新するだけで、上に伸びない。

ここは6月9・10日に来る住友化学・同労組の手で「施肥」を。

折角ですから自社製品で。

それにしても、ここで秋植えだけがうまくいくのは何故?

不思議です。

広報室の林です。

先日の植樹祭で聞こえてきた会話です。

「看板、文字の部分は彫ったらよかったね」

「でもキャラクターは難しいでしょ」

「そうだよね。これははずせないもんね」

「そうだよね。これははずせないもんね」

話をしていたのは今回看板をご寄附くださった

三和建設の皆さん。

思わず声をかけてしまいました。

「ご寄附いただきありがとうございます。内容が分かればいいのでキャラクターはなくても大丈夫なんですよ。

ぜひ来年は文字のところを彫ったものをつくってください!」

すると

「いいや、ダメだ。佐々木さんを入れないわけにはいかない!」と。

「え?佐々木さん???」

そう、皆さんはこのキャラクターのクロマツの親分を現場の佐々木統括だというのです。

そう、皆さんはこのキャラクターのクロマツの親分を現場の佐々木統括だというのです。

これまでも本部事務所では、これは(プロジェクトに携わっている)Kさんに似てる、Yさんがモデルじゃないかとの声がありました。

このキャラクターを作ってくださった方にモデルは誰なのかを聞いたこともありましたが「モデルはいない」というところに話が落ち着いていました。

落ち着いていたはずの親分論争。それなのに現場では「親分は佐々木さんだ」ということになっていたようで・・・・・・(笑)。

言われてみれば“佐々木親分”かもしれないなぁ・・・・・・。