「どいき」沸き立つ日に

今年の春は去年と全く違う多雨傾向。

根腐れの心配は長く付き合う持病のようです。

三寒四温は今も変わらず、5月2日の播種初日は朝まで雨。

「寒い、寒い」と着込んでの種蒔きでした。

「播種」2日目は、予報では穏やかな晴れのはずが、朝から濃霧。

1km先の仙台国際空港はまったく見えず。名取は霧の多い場所でもあります。

濃霧警報の季節到来です。

8時前から気温がぐんぐん上がり、霧に変わって、畑からモヤが湧き出てきました。

お昼になっても、勢い変わらず沸き立っているのを見て、ついウットリ見惚れました。

再生の会の武田さんが、「いい景色だよね。ここらじゃ『どいき』って言うんだよ。

土が息をしてるみたいでしょ。これが出たら、野菜の種蒔きに最適ってことなんだよ」

「土が息をしている」

そんな日に種蒔きができる喜び。

私にとっての種蒔きは一年で一番重要であり、一番楽しい日でもあります。

2012年、初めての種蒔きの時の感動を忘れることはありません。

その種蒔きも今回で5回目。

名取の植栽は極めて順調なペースで進んでおり、盛土工事次第では、

10年かからず、前倒しで植え終わる可能性もあります。

この種蒔きができるのもあと1回?、それとも…

終わりが見えるのも、ちょっと寂しい気もします。

5月13日・14日、化学総連のボランティア70名がいつものように来訪。

もしかしたら、最初に発芽を見るのは彼らかもしれません。

6月の初旬には、例のいちばん「めんこい」姿になるでしょう。

タネの重さ、いや、タネの軽さと言った方がいいかもしれません。

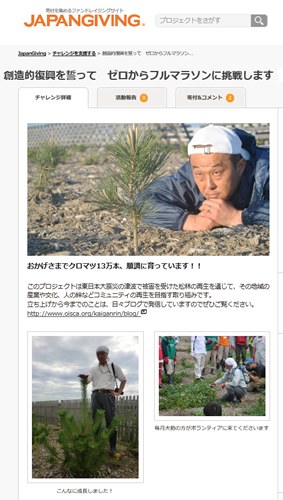

5月2、3日のゴールデンウイーク真っ盛りに行われたクロマツの種まきについては、

林広報室長の詳しいレポートがありますから、様子はよくわかると思います。

今さら、という気もしますが、私があらためて思い知ったのはタネの軽さです。

植物のタネは小さくて軽いのが当たり前。

でも、いったい重さはどのくらいあるのかを意識したことはありませんでした。

農家の方や林業に携わる方には常識なのでしょうが、今回初めて、クロマツのタネの重さを知りました。

レポートにあるように、まいたのは宮城県、香川県、徳島県でつくられた、

マツクイムシに強い抵抗性クロマツのタネです。

それぞれ微妙に重さと大きさは違いますが、1キログラムあたりの数はおおよそ5万から7万。

つまり、1円玉1個分にあたる1グラムで、50粒から70粒あるわけです。

残念ながら、そのタネを数粒指につまんだところで、重さを感じることはできません。

まく前にタネにベビーパウダーをまぶすのは、まいたタネが土の色にまぎれずによく見えるように、

そしてタネをさらさらにして扱いやすくするためだそうですが、

なにかの拍子に濡れてしまったタネが指のあちこちにくっついてしまってもわからないのです。

初めは四苦八苦、だんだん慣れてくるにしても、指先のわずかな触覚を頼りに

そんな小さなタネを一粒ずつコンテナの穴に落としていくのは、なかなか根気のいる作業でした。

それが10万粒。10万回繰り返す作業というのは私の日常にはないので、

少し気が遠くなるような気もしたものです。しかし、人の力というのはたいしたものだと、

これもあらためて思い知りました。ざっと20人が二日間で、しかも予定より早くし終えてしまいました。

中腰だったり、あるいは和式トイレに座るような格好をしてみたり、といろいろ試してみましたが、

やがて腰が痛くなるのは結局同じことでした。

「いててて」などと口走ると「ペンより重いものを持ったことがないんだからきついだろ」と

年上の農家の方に慰められましたが、タネはペンよりずっと軽いのに、と不思議ではありました。

このタネが10日から二週間ほどで芽を出し、2年後には30センチほどの苗になって海岸に植えられ、

さらに、何十年かのちには立派なマツ林に育っている。

そう思うと、一粒一粒のタネには0.0何グラムという“体重”だけでは計り知れない重さがあることに気づきます。

その重さを相手にしているのだから、まあ、腰が痛くなっても当たり前です。

播種レポート その5 さすが!

播種には「名取市海岸林再生の会」とオイスカ以外にも

森林組合からも参加ししてくれていました。

今年の植栽も森林組合のお兄ちゃんたちの手によって無事終わりました。

(植樹祭の分と内陸防風林が残っていますが)

彼らに聞いてみました。

彼らに聞いてみました。

「植栽大変でしたね。おつかれさまでした。あの重労働に比べたら種蒔きは地味な作業だけど、どっちがいいですか??」

答えは2つにわかれました。

「こっちは体は楽ですが、精神的にキツイっす。植えてる方がいいですね」

「種蒔きの方が楽なんで・・・・・・(こちらがいいです)」

体力のある・なし、根気のある・なしで別れるのかもしれません。

「育苗は女性向きの仕事」とよく耳にしますが、よく分かります。重労働ではないけど、地道で細かい作業が続く仕事ですから。

ただ、森林組合のお兄ちゃんたちには、さすが職人だなぁと思わされました。

なんと、種子を播くための穴開けを両手でやっていたのです!!

棒を両手に持って一回で2つの穴を開けていく。

スバラシイ!!

そして彼は後輩に、土をかぶせる時も両手で効率よくやるように指導をしていました。

さすが!!

こうして仕事も速く片付いていくのですが、もう一つ速いのが、仕事が終わってから車に乗り込んで帰っていくときのスピード。

山形から3時間もかけて通ってきているため、少しでも早く帰ろうと必死なのです。

連日おつかれさまでした!!

播種レポート その4 専用の道具

広報室の林です。

しつこく続く播種レポート、今日もお付き合いください。

私はコンテナへの種まきを今回初めて経験しました。

小さな種子を一粒ずつ播いていくのはこんなゴッツイ手のお兄さんには難しいかもしれませんが、私は細かい作業が好きなので苦になりません。

どうしたら効率よくできるか、いろいろ試してみるのも楽しかった。どの指でつまむのがいいか、手のひらに乗せて落としていくのがいいか、右手がいいか、左手がいいか・・・・・・。

目も悪くないので、おじさんたちより種子も穴もよく見えています。そして人が2粒穴に入れてしまったのも目ざとく見つけて拾い出してみたり・・・・・・。

そんな私も何度も2粒落としてしまい、拾うのに苦労しました。そこで専用の道具を準備。

←この写真で分かりますか??

種子を入れた皿の上に細い棒が一本。穴に2粒落ちた場合はこれではじき出して拾うのです。

ただ、うっかり土が入っている穴の横にある小さな穴(土が入っていないところ)にも一粒落としてしまったのですが、これはさすがにこの棒でも拾うことはできませんでした。コンテナの外に芽が出てきたらそれは私が落としたものです・・・・・・。

← この穴です。

← この穴です。

分かりますか?? 棒で指示している小さな穴。

これまで苗が2~3本生えているものやコンテナの外に苗が育っているものを見ると「誰かがいっぱい播いちゃったんだなぁ」「種子落としちゃったんだなぁ」と思っていましたが、私も同じようにやってしまいました。

それからもう一つ。作業をしてみて気が付いたのは、皿から意識せずに種子をつまんでいるのですが、どうしても小さなものばかり最後に残ってしまいます。小さな種子だからといって育ちが悪いとは限りませんが、コンテナによって育ちが悪いものは、こうして残ってしまったものを播いた場所かもしれないなぁとも思ってみたり。

やってみて分かることがたくさんありました。

しゃがんだ姿勢はかなり腰にきましたが、楽しい作業でした!

播種レポート その3 香川&徳島

まだまだ続く播種レポート。

今日は徳島と香川のお話です。

播種と何が関係あるのか・・・・・・?

播種の作業中、「次は香川行く?」「いや、徳島だ」といった

会話が聞こえてきます。旅行の相談ではありません。

宮城県産の種子だけでは間に合わず、今年は香川県と徳島県の

種子も播くことに。それをしっかり区別して管理しなければならないのです。

種子にもずいぶん差があるように感じられました。

同じグラム数でも粒数がずいぶん違ったり、

水に浮いてしまう種子の量に大きな差が出たり。

↓ これは香川県産

これから2年間こうして管理されるのです。

これから2年間こうして管理されるのです。

香川県の皆さん! 徳島県の皆さん!

皆さんのふるさとのマツが宮城県に根を下ろします。

ぜひ見に来てくださいね!!

播種レポート その2 作業工程

昨日に続き播種レポートです。

種子を播くといってもさまざまな工程があります。

もちろんコンテナに土を詰める作業があります。

(これは3月中に取り掛かっていました)

←土を詰めたコンテナをハウスから運び出し、並べていきます。

←土を詰めたコンテナをハウスから運び出し、並べていきます。

並べるといっても、まずはトラクターで耕し、平らにした後、

基準となるロープをまっすぐに張って、そのロープに合わせて

置いていくのですから時間がかかります。

そして種子を播く前に水をかけます。

それからコンテナの穴の中央辺りに木の棒を使って小さな穴を開けていきます。

それからコンテナの穴の中央辺りに木の棒を使って小さな穴を開けていきます。

植栽に比べたら重労働ではありませんが、ご覧の通り、中腰をキープしての作業ですから体への負担はなかなかのものです。

しかもこれが10万粒分。10万個の穴です。

ようやく種子を播きます。

・・・・・・がその前に種の準備。

種苗組合を通じて県から受け取った種子の粒数を数えなければなりません。これまた根気がいる作業です。

そして一昼夜水に浸けておきます。農家さんが種もみの塩水選をするのと同じで、中身がしっかり詰まっているものとそうでないものを選別するのです。

こうしておいて沈まなかったものは植えても芽が出ないだろうと判断されます。

種子はこんな感じ。種もみみたい。

よく水を切ったあと、ベビーパウダーをまぶして準備完了です。これを一粒ずつ穴に入れていきます。

その後はそこに土をかけます。種子を播く人と土をかける人が違うのは効率を上げるため。手に水や土がついていたら小さな種子を扱うのが大変になるからです。

種子の上に土がかけられたらコンテナの上にコモをかぶせ、その上から寒冷紗をかけ、風で飛ばないように寒冷紗の端にスコップで土をかけていきます。

はい。これで作業完了。

ずっとしゃがんだ体勢はなかなかキツイ。

それでも気持ちいい作業でした。それはスムーズだったから。

5回も積み重ねてきたからでしょうか。

それぞれの工程で、誰がどの作業をするなんてことは決めないのに

みんな次の仕事が分かるから、みんな自分がやるべきことを考えて

全体の効率が上がるように、体を動かしている現場の気持ちよさ。

私は2日間のうち1日しか参加できずお役に立てませんでしたが

大事な大事な仕事を見せていただき、触れさせていただき感謝!

かわいい芽が出てくる日が待ち遠しいです。

播種レポート その1 ジュウマンリュウ

広報室の林です。

5月2・3日に播種が行われました。「ハシュ」→→→→種蒔きのことです。

農業にも林業にもご縁のない方からは言葉が難しいといわれます。

「イクビョウ」「カッチャク」「イショク」・・・・・・。

音だけ聞いて分からなくても漢字を見ると分かる人も多いようです。

「育苗」「活着」「移植」。

話がそれましたが、ハシュのレポートにしばしお付き合いください。

プロジェクトとしては5回目、私は3回目となる播種。

初めはコンテナではなく直播き(これも難しいのかも。「ジカマキ」)だったので

土の上にパラパラと播いていきましたが、コンテナの場合はひとつに一粒。

これをひたすらジュウマンリュウ・・・・・・これもカタカナでは分かりませんね。

100000粒。10万粒です!!

パラパラと播くのではなく、この穴(黒い穴に入っている茶色の土に

あけられた穴のことですよ!)に一粒ずつ入れていく気の遠くなる作業。

(穴に白いのが一粒入っているのが分かりますか? これがクロマツの種子です)

明日はこのハシュ作業にどんな工程があるのかご紹介します。

大阪マラソン 応援かるた

広報室の林です。

専門的な話題が続きましたし、ゴールデンウィーク中でもありますので

ちょっとやわらかいお話を。

一昨年、初めての大阪マラソンに何も分からないまま参画しました。

(私が走ったわけではなく、オイスカが寄附先団体として参画したということです)

大阪の街の中を住友化学労働組合の皆さんがオイスカののぼりを持ってくださり、文字通り右も左も分からない私たちを地下鉄に乗せ、応援ポイントに案内してくださいました。

大阪の街の中を住友化学労働組合の皆さんがオイスカののぼりを持ってくださり、文字通り右も左も分からない私たちを地下鉄に乗せ、応援ポイントに案内してくださいました。

当日だけではありません。

事前にランナー登録が行われる会場ではオイスカスタッフと一緒になって募金活動などに力を貸してくださいました。

当日は、組合からもランナーさんを出してくださったのに、オイスカのランナーの応援にずっと付き合ってくださいました。

住化労組さんなしには何もできなかった2014年の大阪マラソンでした。

本当にどうもありがとうございました。

そして、20015年。

ある程度状況が分かっている中での参画。

もちろん住化労組さんはじめ、多くの皆さんにご協力いただきましたが

そんな中でも、前年よりいろいろなことを楽しめる自分がいました。

感心したのは、ランナー登録が行われる会場に掲示されていた「応援かるた」。

50音順にマラソンにまつわるかるたが壁に並んでいました。

応援団長の森脇健児さんのユーモアな写真と

一緒に書かれた言葉がおもしろくてついつい

「あ」から「ん」まで全部見てしまった・・・・・・。

吉田が気に入って、一番に撮影したのはこちらのかるた。

「ボランティアの皆さん、ありがとうございます!」

大阪マラソンにご協力くださる住化労組さんをはじめ、

プロジェクトにご協力くださっているボランティアさんへの感謝を込めて。

でも、私が気になったのはその右横にあるかるた。

「屁をこきながら走る。 それがジェット走法や!」

今年初マラソンにチャレンジする吉田ですが、

この時すでに「来年は走る」と心に決めていたはず。

なぜなら “ジェット走法のトレーニング?”と思うことが

日常の生活の中でたびたびあるのです・・・・・・。

そして、ここが一番大事なところ。

「ムラムラするな。体力の無駄使いや。」

昨年ランナーとして出場してくださったNさんは、

前を走る女性のお尻を追いかけていくのだと話していました。

そんな楽しみでもなければ42キロなんて走っていられるかと。

そういうものなんでしょうか・・・・・・。

体力の無駄使いをしながらジェット走法で走る(?)

われらが部長の応援よろしくお願いします!!

今年は山砂盛土に植栽

こんにちは、昨日に続いて清藤がご報告します。

今年の植栽地は「山砂」で盛土された場所であることはすでに述べました。

写真でおわかりいただけいただけると思いますが、どこまで行っても砂地です。

今回の盛土の出所をきちんと確認しておりませんが、山砂は一般に花崗岩が風化してできた砂の土壌で、真砂(マサ)土と呼ばれています。川砂と違って、粉状の土から粗い粒子の砂まで混じっていて、そのため保水性や排水性に優れているといわれています。今後詳しく理学生、物理性を調べたいと思っています。見た目はかなり川砂に近いようにも思われ、透水性は良くても水分保持はどうなのか、また杭を打ち込んだ感じでは15cm前後でかなり固い層にぶつかるようですので大雨の時も心配になります。

さて土壌を採取し、分析業者に委託して化学分析をしてもらいましたので、その結果を説明します。

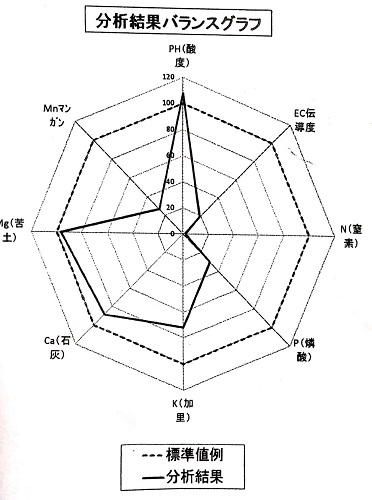

結果を分析結果バランスグラフで示しました。図の破線が標準値を示し、実線が今回の分析結果です。これでなにが多く、何が不足かおわかりいただけると思います。少し専門的になりますが、説明を加えます。

pHは土壌酸度のことで、7が中性、7以下が酸性、7以上がアルカリ性を示します。

一般に森林土壌では5-6の酸性がほとんどです。今回の結果は7を示しました。

ECは電気伝導度のことで、土壌と水の懸濁液の電気の通りやすさをあらわします。

肥料などの塩基類が多くなると電気が伝わりやすくなります。

またEC値は硝酸の量と相関が高いので、窒素分の量を推定するのに使われます。

ECが0.03と極端に低い値でした。pHとECから次のようなことが大まかに把握することができます。

高いpH・低いECは、塩基類(特に石灰)が過剰となり窒素分が不足になる傾向にあります。

生長に必要なNは0.1mgと極端に低い値でした。Pは花や実に関係する成分ですが、6.0mgと少ない値でした。

Kは根や組織の形成に必要な成分ですが18mgで多少少ない値を示しました。

Ca、Mg、Mnはミネラル類ですが、Caは細胞間を強くする働きがあり、根の正常な発達を促します。

pHが中性を示したことから、今回の177mgの値はほぼ満足する値でした。

Mgは光合成をおこなうための葉緑素の構成成分です。29mgと十分満足する値でした。

Mnは葉緑素やビタミンの合成に関わる成分で0.8mgと少ない値でした。

コンテナ苗を植栽しているため、肥料分等のある土壌を保持して植えられていますので、

多少裸苗の条件とは違いますが、土壌そのものは地力・腐食が不足ですので理想的には堆肥の投入が必要です。

しかしクロマツは菌根菌の働きで生育に必要な成分を吸収することのできる能力持つ樹木ですので、植栽後多少補肥してあげればよいと思っております。

今後菌根菌の発達、根の伸長も観察していきます。

今年度の植栽箇所に調査区を設けました

こんにちは、オイスカの緑化技術担当の参事を務めています清藤城宏です。

4月26日の夜、宮城に入りました。

27・28日と今年度植栽地に試験区を設け、またこれまでの植栽地をみて回り、土壌の硬度の予備調査をすることが目的です。残念ながら28日は雨ということが分かり、急遽調査は27日朝から夕方かけて今年度に植栽した箇所の調査区設定に集中しました。

とはいえ、昨年度までの一部もみてまわりました。これからの成長に向かって寒さ強風にも耐えて元気でした。

恐らくきちんと根を張りだしてきていると予測されますので、平均するとさらに10cm以上は伸びて全体が60-70㎝の樹高にはなるのではないでしょうか? 期待したいものです。

さて今年の海岸林の植栽地は、これまでの続きの個所約6haと北の端・閖上地区の約3ha。

27日の日も森林組合の作業班の方々が黙々と植栽に励み、18日から開始した植栽も、5月21日に行われる植樹祭の2haを残してほぼ終わりに近づいていました。

すでにブログにも書かれていましたが、今年の植栽地の盛土は、これまでと違って全面山砂の粘土分がほとんどない地帯です。木は我が育苗場で育てられた2年生苗。普通露地栽培苗、普通コンテナ苗、抵抗性コンテナ苗が主です。今後とも用いる苗は、コンテナ苗にすべてなりますので、今回調査区はコンテナ苗に絞り、普通苗コンテナ区と抵抗性苗コンテナ区をそれぞれチップの有り無しで合計4ヵ所設置しました。

各プロットで50サンプルを測定しました。普通コンテナ苗、抵抗性コンテナ苗間の有意な差はなく平均苗長28cm、根元径8cmでした。今後チップ有り無しで差が出るのか明らかにしていきます。

4調査区各50本で200本のナンバー杭を吉田担当部長に立ててもらいました。砂地ですので楽に打ち込めると思いきや、かなりてこずりました。表層は軟でも15cmから下はかなり締まって硬のようで、予備的に山中式土壌硬度計で測ってみました。今後各植栽区の土壌硬度も明らかにし、根の伸長量との関係も明らかにしていきたいと思います。