大河原町立金ケ瀬中学校の全校生徒ボランティア

6月29日(水)、宮城県にある大河原町立金ヶ瀬中学校の全校生徒がボランティアに来てくれました!

元々、学校の取り組みとしてちょいボラ(ちょこっとボランティア)をしている学校で生徒へのアンケートで、

今後は震災関連のボランティアにも取り組みたいという意見が一番多かったため、

当プロジェクトへの参加を決めたそうです。

当日は、前日までの雨が嘘のような快晴。作業をするには暑すぎるくらいの陽気でした。

まず、育苗場の見学。今年の5月2日・3日に播き、発芽している小さなクロマツを見て

「ちっちゃ!」「かわいい」「初めて見たー」などマツの苗に感動気味の生徒たち。

後方に見えるマツを指さして「これがああなるんだよ」と伝えると「えぇっ!?」「まじか…」など驚きの様子でした。

その後、昨年のクロマツを見ると、「あぁ、これマツっぽい」「これならマツって分かるわぁ」など納得のご様子。

あまり時間がないのでさらっと見ましたが、初めて見るマツの苗はインパクト大だったようです。

植栽現場へ移動し、作業開始。

今回の作業はつる草取り。

この時期、まだつる草は伸びていませんが伸び始めるとぐんぐん伸びるのがこの草たち。

伸びていくとマツに絡みつき締め付けてしまう可能性があるのです。

今のうちに全て抜いてしまいましょう。ということで、生徒の皆さんに頑張ってもらいました。

暑い中、つるを見つけて抜く。たまに違う雑草も抜きたくなって抜く。

あっという間に作業終了の時間になりました。

最後の生徒代表挨拶では、3年生の子が「高校生になっても、また来たいです」と話してくれました。

2時間という短時間で何をどのように感じてくれたのかは分かりませんが、こういうところで活動している人たちがいる、ということはよく理解してもらえたのではないかと思います。

中学生の皆さん、暑い中お疲れさまでした!

5月21日、高所作業車から現場を見て、佐々木統括と私が思ったことは共通でした。

生長が平均以下の「穴」が見られること。そのことに悔しく思ったこと。

穴は分かっていましたが。

翌日、そのちょっとの悔しさを胸の奥に、全域を5時間かけて歩きました。

これだけ広い現場ですから、庭のような手入れはできません。

どうしようもなく水捌けの悪い場所など、捨てるべき個所はあります。

長たる者、諦めも肝心と思うこともあります。

しかし、去年東京本部のパートの鈴木和代さん一家を含む8月のボランティアに

溝切りをしてもらった誘導灯の南や、東北電力労組や何十人ものボランティアが

何度にもわたって執拗に溝を深掘りした、最南端の空港近くなどのマツを見て驚きました。

「今年はこれだけ伸びますよ」とマツが主張していたので。

もしかしたら、ここはダメかもしれないと思った場所、

諦めることも考えた場所でしたから。

人海戦術にモノを言わせて、水との闘いを力づくで押し切った感じです。

まだ予断は許しません。2年経って、3年経って枯れることもありますから。

それこそどうしようもないです。

この良い結果を見て、みんな合羽のままで撮った集合写真を思い出しました。

鈴木さんには会った途端、報告しました。

ひどい場所は4人がかりで、泥濘に足を取られながらも、防風垣を移動させ、

強引に溝を作りましたね。

佐々木統括にも意見を言ってみました。

「優先順位は考えますが、余力があれば、2年経っても伸びが悪く、水捌けの悪い場所には

無理のない限りで、さらに溝を切ってみたい」と。

私自身の意見は「溝切りは最大2年。ダメな場所は諦める」と考えていました。

これまで常に先手先手で臨み、多くの人の頑張りのおかげで、

何事もターゲットが絞りやすくなっています。

溝切りの場所もしかり。狙うは誘導灯北の中央列。

とくに第3・4区の一部。

多少の雨の中の作業もご覚悟を。

せっかく来てくれる人には申し訳ないのですが。

先日、住友化学本社ご担当の方から、お礼の電話をいただきました。

わざわざ写真もたくさん送って下さり。

(陣頭指揮と写真撮影の両立はなかなかできず、実はすごくありがたいんです)

いつも皆さんから激励のリアクションをいただきます。

つくづく仲間に恵まれているなあと思うばかり。

化学総連や、住友化学労使合同チームを皮切りにスタートした今年度の下草刈り序盤戦は、2014年植栽地16ha(80,000本)を1回、2015年植栽の内陸防風林1.8ha(9,000本)を2回刈り。

すでに完全に終えました。100m走の山縣選手のような、ドンピシャリの好スタート。

みなさんのおかげです!

協定区域内の作業道と盛土法面にはプロを投入。

6月序盤で、植栽地全体37haの半分近い雑草に、痛烈なダメージを与えたことになります。

プロと、5月・6月来訪のボランティア約250名の分業により、

いま、惚れ惚れするような美しい状態です。

いまこの時期、幼子のクロマツの生長点すべてに、

存分に太陽を浴びさせたい。

クロマツの場合、栄養を奪われるというより、

大事なことは日光を当ててあげることです。

いま現在はアカツメグサが大きな阻害要因。

ツルマメグサは、おそらくワンテンポ遅れて出てくる。

雨に濡れ、重たくなった雑草に押し潰されたクロマツも多数。

新しい穂や、葉っぱの形も変形しそうな圧迫です。

これを「被圧」と言います。

それを、まさに人海戦術で「救出」。

ボランティアの皆さんは、息も絶え絶え、

疲れていてもしがらみを取り除いて

あげるのが快感になってゆくかのような表情。

一日で、ものすごく表情が変化します。

人の表情もそうですが、クロマツも同じだと思います。

3度目の来訪 オイスカ豊田推進協議会

6/24-25にオイスカ豊田推進協議会(以下、豊田推協)一行29名がボランティアに来てくれました。3年連続です。

今年は中学生5名も来てくれました。公欠扱いで参加してくれたそうです。ありがたいですね。

前日まで天気予報は雨。

これは大変そうだなぁ…と思っていましたが、当日は曇り。作業をするには最適な天候でした。

1日目はつぼ刈り。説明のあと、リピーターさんと初めての参加者のグループに分かれて作業開始です!

豊田推協の方々は農業経験がある方が多いのでサクサク進みます。中学生5名は吉田担当部長の指導のもと、慣れない鎌に苦戦しながら、作業を進めていました。

海岸の現場を終えた後は内陸防風林のつぼ刈り。

つぼ刈りがしてあると、後で刈り払い機を入れても誤伐が少なくなるのです。

初日は皆さんのおかげで早く仕事が終わりました。

夜は再生の会の鈴木英二会長・オイスカ宮城県支部の小野事務局長も交え、夕食会を行いました。

2日目は広葉樹の草取りと追肥。

クロマツのつぼ刈りとは違い、目に入った雑草は全部抜く。といった勢いで皆さん、どんどん進んでいきました。

一方、追肥チームは穴をあけ、肥料を入れ、穴を埋める…。

この作業が結構きつい。20分くらいで交代!の声がかかりました。

交代したのは中学生。

さすがの若さで残りの追肥を終えてくれました。

午前までで作業を終え、午後は被災地見学へ。

震災遺構として検討されている旧山元町立中浜小学校へ行き、改めて震災の大きさ、津波の怖さを知る機会になったのではないかと思います。

空港へ行く前に北釜観音寺を訪問し、鈴木英二会長からお話をいただきました。地蔵尊像2万1千体が奉納された「北釜地蔵堂」の中にも入らせてもらい、震災の犠牲にあった方々へ思いを馳せました。

その後、皆さん帰路へとつきました。

2日間、ありがとうございました!

余談…

晴れ男でもいるんですか??

「誰かなぁ…あ、Sさんかも!!」

「あ、そうだそうだ!」

「去年もSさんが帰ってから雨だった!」

(Sさん、去年は1日だけの参加だったそうです)

ふむふむ。Sさん、来年もご参加お待ちしております!

7月16日(土) ボランティア募集中!

毎月第三土曜日に行っているボランティアの日の活動。

7月は70名の定員を超えたため、一度締め切らせていただきましたが、

6月には130名を受け入れ、作業を行いましたので、7月ももう少し追加で募集します!

クロマツが覆われてしまうほどの草が茂った植栽地で

クロマツを救出してください!!

申込はこちらから。

リピーターさんも、初めての方もどうぞいらしてください!!

広報室の林です。

今日は、見た目はごついけど、とってもかわいい山の男のお話です。

18日のボランティアの日、たくさんの参加者の技術指導に

あたってくれたのは森林組合の若き職人たち。

私のチームにいたのはKさん(右)。

普段は別の現場に行くことが多く、「海岸林再生プロジェクト」の

現場での植栽は今年一回来ただけだと言っていました。

内陸防風林での草刈りをしている時に、何本か続けて枯れているマツがあったので、引き抜いてKさんに「何が原因だと思いますか?」と質問。

「何ですかねぇ」といわれたので、「深植えじゃないかと思うんですが・・・・・・」と私なりの考えを説明してみました。

根の形からコンテナ苗と思われる。通常はコンテナの土から2センチぐらいの深さのところまで土をかぶせることになっているのに、写真では鎌で指した位置まで土があり、鎌の下に伸びているのは根のように見えて実は枝なのではないかと推測しました。

するとKさん「あ、ここ、本当なら力枝になって伸びる枝ですよね。そうか、深く植えるとこうなっちゃうんですね。勉強になりました」と。

私の推測が正しいかどうかは分かりませんが、観察して学ぼうとする素直な気持ちが伝わってきました。

どうして森林組合で働こうと思ったのか聞いてみました。

Kさん「昔の人たちがせっかく育ててきた森を守らなきゃって」

林 「おじいさんとかが森を持ってたの?」

Kさん「そういうことじゃないんですけど・・・・・・。治山治水とか考えると大事だと思って」

林 「身近にそういうのを教えてくれる人がいたの? だって多くの若い人は治山治水とか考えて“自分が森を守らなきゃ”って思ってないでしょ」

Kさん「自分はもともと興味があったんです」

林業や農業(に限らないのだとは思いますが)の後継者不足はいろいろなところで耳にしますが、ふるさとが抱える問題、日本が抱える問題を知り、「よし自分が!」という気概を持ってその解決に向かって進んでいく若者がいることを嬉しく思います。特にこのプロジェクトを支えてくれている森林組合の職人さんたちは若い人が多い!

こんなことをいったら怒られるかもしれませんが、みんな一生懸命で、本当に気持ちのいい、かわいいお兄ちゃんたちなのです(完全におばさん目線ですみません・・・・・・)。

彼らがプロジェクトの大事な部分を担ってくれていること、心強く感じます。

いつもありがとうございます!

6月17日、仙台空港誘導灯の北側、最も海寄りの場所で、

枯れたばかりの濃い茶色のマツを10本ほど集中的に見つけました。

5月22日に全域実踏した際も、それ以降も枯れてはいなかったのに。

なぜだ?

よく見ると、地上部から10cm弱の幹に傷がある。

ネズミの食害第1号と考えました。

クロマツに立って抱きつくようにして食べたのだと。

ウサギならもっと食痕が鋭いはず。

クロマツは全滅はしていない。枯れたのは何本かだけ。

「ちょっと何本か食べてみて、マズイ……と思たんでしょうね」とは森林組合の若い衆。

傷は新しくない。

冬の間にかじって、生長期に入った今、耐えきれずに枯れたのか。

ネズミらしき穴はたくさんあるが、植栽地で生きた実物は見たことがない。

トビ、ノスリ、ミサゴ、ハヤブサなどの猛禽類はここには多数。

キジも農地から進入してきました。

タヌキやイタチなどの足跡も多数。丸々太ったキツネを昼間でも見ます。

タヌキの「溜め糞」もちょいちょい目にします。

ネズミの巣穴の前の雑草には、なにかの動物が這いつくばった跡もあります。

じっとそこで待っていたかのように。

ネズミや野ウサギは林業にとって要注意の動物。

やっぱり巡視は欠かせません。

6月10日、住友化学と同労組22名の皆さんの手を借りて、

2014年植栽の広葉樹約350本に、同社の有機化学肥料を施しました。

樹勢が著しく悪いため、雑草の繁茂を覚悟したうえの追肥です。

2014年4月に植栽。活着率20%。

同年9月に補植。活着率70%。

翌年も別の場所で広葉樹を新植、補植をしましたが、同様の活着率でした。

広葉樹植栽に関しては、なぜか秋植が良い。

春植えは植えたすぐ後では、ほぼ100%の開葉を確認しても、7月までに枯れました。

2015年秋の補植は一番うまくいきました。

ただ、空港近くの一番人に見られる場所は最悪の条件のため、

2度目の広葉樹補植は断念し、2016年秋にクロマツを植える予定です。

作業するにあたって、どこに施肥をすればいいのか、考えてもらいました。

まず、「太い根と細い根の役割の違い」について話し、

「根には大きく二つの役割がある」と説明してみました。

①木を支える役目、②水分や養分を吸い取る役目

太い根は①、細い根は②の役割を果たします。

毎年木は大きくなってゆきます。

根も広がってゆきます。

2014年の広葉樹はほとんど生長していませんが、それでも少しは根も広がります。

新植直後には根元から20cmの所に穴を掘り、施肥しますが、今回は根の広がりを念頭に

20cm+α、あとは地上部の葉の広がりを見ながらαを決めてもらいました。

だいたい葉の真下まで根があると考えて。細根の先を狙います。

まず、草刈り隊が先行し、肥料を落とす穴掘り隊、施肥・埋め戻し隊が続く。

1本の木に対して、根元から20cm+αの位置に3ヵ所の穴を掘り、50gの肥料を3分割。

50gとは一握り程度。

呑み込みが早く、さっさと作業を終えてくれました。

少し肥料が余ったので、2014年植樹祭記念の角柱周辺の、勢いの弱いクロマツにも

追肥してみました。

樹勢を盛り返すか、今後の観察が楽しみです。

「わたしがボランティアに参加した理由 ~きのこへの熱い思い~」住友化学㈱の社員さんより

先日のブログにもあったように6月9日-10日に

住友化学㈱&同労働組合の皆さんがボランティアに来てくださいました。

参加者の住友化学㈱のOさんから感想が届きましたのでご紹介します。(原文ママ)

———————————————————————————————————————————————————————

先日のボランティア活動では大変お世話になり、ありがとうございました。

遅くなりましたが、今回のボランティアの感想を前置きと共に送付させていただきます。前置きめっちゃ長いです。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

1.前置き

(私がボランティアに参加する理由)

私は大学生の時に森の中できのこに出会い、きのこの研究者を志して大学生活を送りました。

現在は昆虫の研究を仕事としているものの、きのこへの熱い思いは変わっておりません。

まず、きのことは、読んで字の如く、「木の子」です。つまり、木がある所にきのこあり。(木以外から生えるきのこもあります。念のため)

だから、きのこを見に行くのであれば、森に行くことが近道です。ということで私は世界の色々な森で

きのこを見たいなーと常々考えており、大学の時にはモンゴルや、メキシコや、タイなどの森に行っておりました。

会社から派遣されるタイ植林ボランティアに参加したのもその一環で、マングローブ林のきのこってどんなだろ?

と興味を持ったことが原因でした。

その時はボランティア活動などしたことは無く、ただただきのこが見たいという一心でボランティアに参加しました。

その結果、マングローブ林できのこは見つからなかった(やはり海水ではきのこは生えにくいらしい)のですが、

その代わりに思いもかけず現地の方々、スタッフの方々、同じ会社の他事業所の方々との一生大切にしたい繋がりが出来ました。

日本に帰ってからもその繋がりは更に大きくなりながら続いており、本当にかけがえのないものを手に入れることが出来ました。ボランティア仲間は皆親切、前向き、積極的で、私の尊敬する大好きな人たちです。

そしてその時から東北ボランティアにも是非とも参加したいと思っていたのですが、今回のボランティアは、

なんとクロマツ林!クロマツ林と言えばきのこ、いわゆる「菌根菌」の温床・・ああ、やっぱりきのこ見たい。

そして、新たな人との良き出会いもあるに違いない。

これは私が行かない訳にはいかないと思い応募しました。

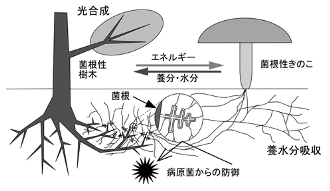

(菌根菌とは?)

いきなり「菌根菌」という言葉を出してしまったので、解説したいと思います。

まず、菌根とは、植物の根と菌類の作る構造のことで、根の細胞周りに菌糸がまとわりつく、または根の細胞内部に菌糸が入り込むことで形成されます。

菌根菌からは植物単独では吸収できない土壌中の窒素やリンを菌糸を通して植物に渡し、植物からは光合成産物を菌根菌に渡し、お互いに利益を得ていると言われています。

このような生活の仕方を相利共生と言います。

太古の昔に植物が陸上に生息できるようになったのは

この菌根菌の力だと言われています。

なぜなら太古の昔の地上はとても痩せた土地で、普通なら植物が住めないような場所でしたが、

菌根菌がわずかな土壌中の養分を植物に渡したからです。

今回植林したクロマツも同じで、海岸のようなやせた土地でクロマツが元気に育つことが出来るのは

この菌根菌の力だと言われています。

草本、木本に関わらず世界の陸上植物の約8割は菌根菌と共生していると言われています。

また、多くの林で主な木であるブナ科(どんぐりを付ける木)、マツ科、熱帯雨林であればフタバガキ科等の木は

全て菌根菌と共生しています。つまり菌根菌が無ければ地上に森は存在しないと言っても過言ではありません!

マツ林から出ることで知られるマツタケ、ショウロ、アミタケなどのきのこも菌根菌です。

これらのきのこは食糧にもなることから、菌根菌の作る林は人々の生活と密接に結びついてきました。

ちなみにこれらのきのこは木と共生しないと生きていけない為、人工栽培は難しいです。

菌根菌ってすごいでしょ??

2.感想(漸く・・)

今回のボランティアの目的は、

・菌根菌を探す

・人々と繋がる

この二点を達成できたかと言えば・・・一点目に関して言うと、少々林が若すぎました。光合成産物を十分量

受け取ってから菌根菌はきのこを作るので、今回の林はまだ若すぎて、光合成量も少ないらしく、きのこは殆ど

見られませんでした。あと20-30年すればショウロが生え放題かも知れません。その意味でもボランティア継続

しないといけません!

二点目は、もちろん満足いたしました。皆さんシャイなのか最初は緊張気味で声も殆ど出てなかったのが、

夕食でビールが入ると急に仲良くなりました。やはりボランティア仲間は最高です。

ただ、今回残念だったのはビールを飲みすぎて日本酒を満喫できなかったこと・・・

次回は日本酒からスタートしなくては。

3.終わりに

オイスカの皆様、お世話になり、また丁寧に解説いただき、本当にありがとうございました。

一番心に残ったのは吉田さんの「心を伝えることが大変。でも大事」という言葉です。

また絶対行きます!絶対!その時はどうぞよろしくお願いいたします。

クロマツは菌根菌に助けられ栄養をいただいて生長していることを以前お話しいたしました(図参照)。

この頃植栽地のクロマツ卜の下に写真のようなキノコが見られるようになりました。

これはクロマツに栄養を与える源となるキノコなのか?

キノコの専門家に鑑定していただいたところ、チップを栄養源として利用している「フミヅキタケ」(Agrocybe)属の

種類であることが分かりました。残念ながら菌根菌ではありません。

菌根菌となるキノコ(子実体)の代表的なものを挙げると、キツネタケ、ワカフサタケ、ショウロウ、コツブタケ、

イグチ属などで、どちらかというと小型のキノコです。

早く菌根菌のキノコに会いたいものです。(清藤城宏)