9月17日(土) ボランティアの日活動レポート バスのこと

広報室の林です。

この日、ニコスと第一三共が大型バス、

全日空労組がマイクロバスで現場に来てくれました。

100名を超えるボランティアの参加があると、集合場所である

育苗場から植栽地までの移動に苦労をすることがありますが

バスが3台もあれば何の心配もありません。ありがたいことです。

しかもマイクロバスの運転手さんは、前日も、ある労働組合のボランティアの

皆さんを大型バスに乗せてこの現場に来ているとのことで現場への道順も

1日の流れも理解してくださっていて安心しました。

吉田が運転する先導車の後ろについたマイクロバスに乗った私は、いつものように現場に直行すると思っていたのに、吉田の車が途中の空き地で停車したことに驚きました。

吉田が運転する先導車の後ろについたマイクロバスに乗った私は、いつものように現場に直行すると思っていたのに、吉田の車が途中の空き地で停車したことに驚きました。

何が起こったのかと思っていたら運転手さんが「ああ、あそこの自動販売機で飲み物買うんじゃないのかな。昨日もそうだったよ」と教えてくれました。運転手さんの言う通り、各バスから飲み物を購入する必要があるという参加者たちが下りてきて思い思いの飲み物を買っていました。

「今日はマイクロでよかった~。昨日ここ(の空き地)に入るの大変だったんだ。大型だったから。あいつ大変だな」と同じ会社から来ている大型バスの運転手に同情していました。

植栽現場に入ると、昨日と行き先が違うと運転手さん。

しかも今日の方が道がいいとちょっぴり不満げ。

何でいい道に不満があるのか??

「昨日ぐちゃぐちゃのところ行ったから、帰ってから洗車に2時間かかって大変だったんだ。

今日は俺こっちのバス(マイクロ)で、あっちのバス(大型)はあいつが運転。

何で俺の時ばっかり悪い道なんだ・・・・・・」と。

足元の悪い現場で長靴や汚れてもいい運動靴で作業をしてきたボランティアの皆さんが

バスに乗りこめば当然車内も汚れます。もちろん皆さん汚さないようにと乗車前に泥を落としたり

用意いただいたマットやタオルで靴底をぬぐって乗車しますが、それでも汚れ具合は

街中の観光バスの比ではありません。しかも雨の後のぐちゃぐちゃの舗装されていない道を

走ったら、外側も相当な汚れ方をするはず。洗車に2時間もかかるのか・・・・・・と今まで

バスのことをあまり気にかけていなかった自分自身を反省。

きっとバスの運転手さん以外にも、私の目に見えないところでプロジェクトに関わり、

いろんなご苦労を体験している人たちがたくさんいるんだろうなぁ・・・・・・。

運転手さん、いつもありがとうございます!

洗車は大変ですが、これからもよろしくお願いします。

9月17日(土) ボランティアの日活動レポートニンゲンの気持ちとマツの心

ツルマメ草が繁茂する植栽地で作業をしている時、

いろんな声が聞こえてきます。

「うわ~ここひどい」

「これ、すげーなぁ・・・・・・」

「マツ、かわいそう」

「なかなかとれない~~~」

「ちょっと引っ張るよ、ごめん、マツ」

「まだあるよ~~~」

「ここもやらなきゃだめかなぁ・・・・・・」

あまりのツルマメ草の勢いにしばし途方に暮れることも。

よし、と気合を入れなければ前進できません。

巻き付いたツルを取り除くとき、

マツの葉が指や腕に刺さることも。

マツの葉がチクチク刺さると腕は赤いブツブツだらけになります。

それでもマツの成長を思い、ツルの根っこを探し、

引き抜こうとツルマメ草やクズとの闘いが続きます。

そんな闘いのさなか、こんな声が聞こえました。

「やった~根っこ取れたぁ!!すごい達成感!!」

その時、マツの声が聞こえたような気がしたのです。

「やった~ツル取れたぁ!!すごい開放感!!」

太陽の光をもらうために枝を伸ばしたくても

ツルが巻き付いて伸ばせなかったマツ。

ツルマメ草の葉が広がり、

太陽の光を十分に浴びられなかったクロマツ。

痛くて窮屈でつらかったはず。

見たことのないニンゲンが鎌を持ってやってきて、

大勢に取り囲まれた時、切られちゃうのかな・・・と心配になったかもしれません。

でもちょっと痛いのを我慢したらニンゲンがツルを取ってくれた。

「チクチクしてごめんね。ツル取ってくれてありがとう!」

・・・・・ってマツが言うと思うのはニンゲンの思いあがりでしょうか?

でもやっぱりマツはボランティアの皆さんに感謝していると思うのです。

というか、確かに私にはマツの声が聞こえたのです。

今思えば、暑さと疲労で頭がおかしくなっていたのかもしれません。

ただ、マツとニンゲンが心を通わせながら海岸林を育てることができたら

単なる構造物にはない思いもかけない力を、いつかこの海岸林が

発揮してくれるのではないかと、これまたニンゲンの勝手な

思いあがりかもしれませんが、私はそう思うのです。

9月17日(土) ボランティアの日活動レポート 103名の団結!

黄色のビブスはニコン、白と緑のつなぎは仙台トヨペット、

赤のビブスはニコス、白いビブスは第一三共、青のビブスは全日空労組。

全日空は会社の方からも有志で12名が参加。また、会社は退職したけど・・・・・と

過去に会社のボランティア募集で現場に来たことがあるというシニア世代もおふたり。

一人で参加した元気な東北学院大学の女子は社会人の皆さんからかわいがられていました。

この時期の作業といえばただただ雑草たちと闘い。

この時期の作業といえばただただ雑草たちと闘い。

今回はリピーター部隊には大鎌を使った草刈りに集中していただき(とはいいながらもツルマメ草にどうしても手が取られるのですが)、それ以外の皆さんにはプロジェクトをよくご理解いただきながら、ツルマメ草と闘っていただきました。

印象的だったのは各社の皆さん、会社の枠を超えて交流・協力しながら声を掛け合って作業に取り組んでくださっていたこと。

「ここすごいんでヘルプお願いします!」

「もうこの辺(ツルマメ草が)ないんであっち手伝いましょう」

「あ、ここ大変そうなんで僕やりますからあちらお願いします」

そんな声があちらこちらで飛び交っていました。

午後の作業の後半は、今年の植栽地のツボ刈り。ツルマメ草を取っていた2014年度の植栽地のクロマツとのサイズの違いにまず驚き、さらには水はけの悪い土の状態にもびっくり。

草を刈ると泥が顔にはねたりもするコンディションの中、わいわいとおしゃべりする元気もなく、体力的にもきつくなってきている時に、吉田から「あと10分です!」の声がかかると「は~い!!」と元気な声が(笑)

実際に終わったのはそれから10分以上が経ってからでしたが。

まとめの会ではいつもと同じように皆さんから感想を聞きました。

まとめの会ではいつもと同じように皆さんから感想を聞きました。

「2年ぶりに来てマツの成長が感じられ、かわいく思えた」

「今日のこの作業がマツの成長につながり、将来は海岸林になると思うとちょっと誇らしい気持ちがした」

そんな中、全日空の方からこんなおもしろいコメントも。

「今日一日皆さんと作業をして、カメラはニコン、クレジットカードはニコス、車はトヨタ、家庭の常備薬は第一三共にしようと決めました」と。

全く違う業種のいろいろな世代の方たちが、それぞれの会社の利益ではなく、海岸林を再生させるという一つの目標に向かって一緒に汗を流すこの場がとても貴重なものに思えました。

印象的だったのはこの時、写真の右上に見える倉庫の中でリピーターの皆さんが道具の片付け・手入れをしてくれていたこと。

いつも思うことは同じなのですが、毎月のこのボランティアが実施できるのはこうしたスーパーボランティアさんたちの存在あってこそ。

縁の下の力持ち以上の存在です。

皆さん本当にいつもありがとうございます!

そして恒例の仙台トヨペット新入社員による募金活動。出口をふさぎ、関所のような状態で、かわいい若者たちが募金箱を持って立っていたら無視はできないのかもしれませんが、お財布の中身を全部入れてくださる方がいたかと思えば、この場から200mほど離れた場所に駐車してあるバスにお財布を取りに行って、わざわざ募金に協力をしてくださった方もいらっしゃいました。

そして恒例の仙台トヨペット新入社員による募金活動。出口をふさぎ、関所のような状態で、かわいい若者たちが募金箱を持って立っていたら無視はできないのかもしれませんが、お財布の中身を全部入れてくださる方がいたかと思えば、この場から200mほど離れた場所に駐車してあるバスにお財布を取りに行って、わざわざ募金に協力をしてくださった方もいらっしゃいました。

本当に皆さんありがとうございました。

募金額は48,249円になりました!

吉田の大阪マラソン・チャリティランナーとしての挑戦を通じた寄附とさせていただきました。

http://japangiving.jp/c/13686#comment

ご参加くださいました皆さん、ありがとうございました。

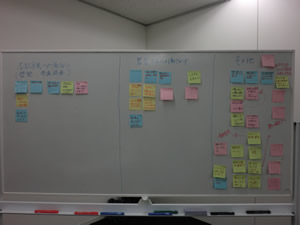

ワークショップを行いました

広報室の林です。

今日はニコンとのコラボ企画で

「海岸林再生プロジェクト」の未来を考えるワークショップを開催しました。

仙台駅近くのAERビルにあるニコンプラザ仙台をお借りしました。

ニコンの担当者Hさんに「プロジェクトで悩んでいることが解決できるようなワークショップを」とご提案いただき、3つテーマを決めました。

●寄附・募金のお礼にお渡しするノベルティはどんなものがいい?

●プロジェクトの区切りを迎える2020年以降のこと

●名取市民の参画を増やすためにはどうしたらいい??

定員は8~10名ということで、いつもボランティアに参加してくださる

地元の皆さんを中心にお集まりいただき、馴染みの顔がある安心感の中スタート。

たっぷり自己紹介をしてこれまで以上にお互いを知ることができました。

日頃からボランティアに参加してくださっている皆さんですが、

活動時は作業に集中しているため、じっくりゆっくり話をする機会がなかなかなく、

今回はプロジェクトに対する皆さんのいろんな思いを聞くことができて本当によかったです。

「震災後、いろんな人たちが復興のためのボランティアに来てくれていることは

報道で目にして知ってたけど、本当にたくさんの方が全国から来て活動してくれているのは

知ってたけど、でも自分は何もできなかった。何をしていいのかもわからなかった。

でも会社からの案内でこのプロジェクトのボランティアを知って

『これなら自分にもできるな』と思って毎月ボランティアに参加しています」

「もともといろいろなボランティアに参加しているけど、なぜかわからないけど

オイスカのボランティアや集まりにはまた出たいと思ってしまう。

人見知りの性格なんだけど、このボランティアの時には前に出ることも嫌じゃない。

名取の海岸林までは車で10分ほどのところに住んでいて、子どもの頃から

きのこをとったり、動植物をとったりした思い出があり、愛着がある。

元に戻したい、元に戻ってほしいと思っているし、毎月通っていると、

マツが成長していくのとあわせて、そこに住む動植物も変わってきて

そんな推移を見るのも楽しんで参加している」

「地元にいながら体力的にも時間的にもお手伝いできないことが多く苦しく

思うことも多いけど、側面的に、精神的にプロジェクトを支えていきたいと思っている」

「今も車で走る時に(津波でなくなってしまった風景が)『今日行ったらあるかも知れない』って

思ってしまうんです。でも、海やあの場所を嫌いになってはいられないって思うから」

ボランティアに参加してくださっている皆さんならではの具体的なご意見もたくさんいただきました。

ボランティアに参加してくださっている皆さんならではの具体的なご意見もたくさんいただきました。

●ボランティア参加のモチベーションがあがるようなグッズがあるといい

●子どもたちの参画を増やすために入学や卒業記念の植樹ができたらいい

●ボランティアでは作業以外のお楽しみ企画があってもいいのでは?

●自然観察会なども取り入れてみては?

●楽天の選手など地元で有名な人たちに来てもらってはどうか

●幼稚園児が対象だと親も一緒に来るからいいのでは?

●近隣の自治体の取り組みも知りたいから「海岸林サミット」を開いてほしい・・・・・・・・・・・などなど

全部は実現できなくても、少しずつ取り入れていきたいと思いました。

何よりも、こんなふうに真剣に考えてくださる方がいらっしゃることが

本当にありがたかったです。わざわざ会社をお休みしてきてくださった方いるほど。

皆さん貴重なご意見ありがとうございました!

今年の5月、高所作業車から撮影した写真。

いろいろなところで活用し、プロジェクトの進捗をお伝えしています。

こちらは3年前の写真

(当時のブログはこちら)

どちらの写真も、震災後に少しだけ残された

松林が向こうに見えるのが分かりますか?

同じ場所だということがお分かりいただけると思います。

植栽基盤の盛土の工事だけでも本当に多くの人たちが

携わって行われてきたものなのに、今ではさらに多くの人たちが

プロジェクトに参画して、クロマツが植えられ、育っています。

何もしない3年は何も変化をもたらさないけど

目標を掲げて動く3年はこんなにも大きな変化をもたらすのだと

当たり前のことながらこの写真を見て感じました。

ここまで進んできた道のりを振り返ると

感謝の気持ちがあふれてくるのと同時に

これから進んでいく道の険しさがちょっぴり和らぐ気がします。

9月3日(土) ボランティアの日活動レポート スイカ

9月3日(土) ボランティアの日活動レポート 草・草・草

報告が遅くなりましたが、9月3日の活動の報告をします。

この日は90名が参加してくださいました。

オイスカ九州チームが21名。しかも若干年齢が高めながら元気な

おばちゃんたちがずいぶんと目立っていました。

作業は草刈り・草取りがほとんど。

内陸防風林と育苗場に分かれて作業スタート。

おっと、その前にしっかり準備運動がありました。

育苗場では防風ネット脇で育てている広葉樹の周の草を抜き取りました。

どこに苗があるのか分からなかったのに、ほんの20分ほどでこんなにきれいに!

育苗場から植栽地に向かい、今年度植えたクロマツのツボ刈りをお願いしました。

九州からやってきたおばちゃんたちの中に、ビニールの米袋持ってきている方がいました。かがんで作業をするその体勢がつらいからと、ビニール袋に腰を下ろしたり膝をついたりできるように用意してきたのだそう。さすがです。

この時内陸防風林チームは初となる大鎌を使っての草刈りをしてくださっていました。

ある方が作業後に「何千円か支払わないといけないかも」と。どうやらあまりの切れ味のよさにスパッとクロマツまで刈ってしまったのだそう……。

海岸の植栽地でも、何本か「これは鎌で傷がついたかな??」と思う苗を見かけたことがあります。

どうぞ皆さん、自分の手とクロマツを切ってしまうことのないようご注意ください!!

この日は午後から、仙台空港に拠点を置くアイベックスエアラインズの社員さんたちが参加してくださいました。

3キロぐらいにわたって、クズなどのツル性の植物が生えていないか確認のためにひたすら歩くようにとの指示が吉田から出ていたものの、歩き始めたとたん、ツルマメ草が群生しているエリアに出会い、結局そこでひたすらツルマメ草と格闘。30メートルも進むことなく作業終了。

最後のまとめの会のこと。

山口から車で駆け付けてくださったボランティアさんが、これまでも何度か東北のボランティアに来ているが、フライトがキャンセルになって大変な目に遭った数度の体験を経て、今回は一番確実な車を選んだとの話をした後に登場したアイベックスエアラインズのKさん。まずはフライトキャンセルのお詫びから……ということで笑いを誘っていました。

いつもボランティアに来てくださる仙台空港で航空機への給油を行っているパシフィックのS社長が「海岸林から一番近い企業として……」と口にされますが、同じ空港に事務所を構えているアイベックスエアラインズの皆さんにもご近所さんとして長くお付き合いいただけたらなぁと期待しています!!

この季節はひたすら草との闘いです。

地道な作業にご協力くださった皆さま、本当にありがとうございました。

こんにちは、浅野です。

先日のブログでハチが出たことを報告しました。

その日、事務所に戻ってからハチの種類について調べてみました。

ハチにはいろんな種類があるのですが…

日本に4000種類いるらしいです。世界には20万種類以上….。

日本にいるのはたった2%ということになります。恐るべし、ハチ。

調べた中で分かったことは…

・ハチは大きくハバチ亜目とハチ亜目に分けられる

・日本で一般的に知られるスズメバチ・アシナガバチ・ミツバチはハチ亜目に属している

・ハチ亜目の中で広腰亜目と細腰亜目に分けられる

・広腰亜目は毒針を持たず、集団行動をしない

・スズメバチとアシナガバチは同じスズメバチ科に属する

・アシナガバチは小回りが利かず、素早く飛ぶのが苦手

・アシナガバチはイモムシなどを幼虫のえさとして捕まえるので、農業をしてる人にとっては益虫

・巣の形でどの系統のハチかが分かる

・アリはハチの仲間…

などなど。

他にもいろいろと調べましたが、

これ以上書くとハチおたくと言われそうなので(すでに言われましたが…)やめておきます。

大切なことを書くのを忘れていましたが、

現場で発見されたのはフタモンアシナガバチという

大きさは14㎜-18㎜で日本全国で見られるハチでした。

背中?に二つの紋様があるのが特徴です。

攻撃性はあまり高くないので、近くを通っただけで刺してくることはないようです。

ただ巣に危害を加えたり、ハチが危険を察知した場合には襲ってきます。

越冬はできないそうなので、涼しくなってくると動かなくなるそうです。

まだ活動期なので、今月いっぱいは気を付けなければいけませんね。

(ちなみにスズメバチの活動期は11月ごろまでで、ミツバチは越冬できます)

皆さん、巣を見つけたらハチに気付かれないようにそーっとその場から去ってくださいね。

14年ぶりの再会@UAゼンセン定期大会

こんにちは

海岸林担当 鈴木です。

9月7~8日に横浜で「UAゼンセン第5回定期大会」が開催され、

UAゼンセンさんが支援をしているNGOなどの団体の資料展示・商品販売ブースを設けてくださいました。

オイスカも東日本大震災復興支援コーナーの一角をお借りして、パネルや写真展示を行いました。

12時に開場されると怒涛のように人が押し寄せ、会議場に吸い込まれていきました。

1000人以上の参加者に圧倒されている中、最初に声を掛けてくれたのは、

私が以前勤めていた会社の労働組合の委員長さんです。

「いや~なつかしいねぇ。ついこの前も話題に出たんだよ。

へぇこういう仕事をしているんだ~」などと、話は尽きません。

退職したのは14年前、それ以来お会いしていなかったのに、

14年前と変わらずお話できるのはありがたく、うれしい限りです。

「ぜひ、海岸林のボランティアに来てくださいね!!」とお誘いしました。

これを機にまた何かしらのお付き合いができればいいなと思います。

休憩時間には、何人かが声を掛けてくださいました。

「妻の実家が福島県浪江町で、東日本大震災復興支援というと

立ち寄らずにはいられないんですよ」と言ってパネルを見てくださった方、

「ボランティアに行きましたよ。

(2mに成長したクロマツの写真を見て)へぇこんなに大きくなったんだねぇ」と感慨深げな方、

「応援しているから頑張ってよ」

「これだけの規模をやるのは相当大変でしょう。

でも、やるって言い出す人がいないと誰もやらないからね」

など、応援の言葉をいただきました。

その場でご寄附をくださった方もいらっしゃいました。

本当にありがたいことです。

中には、パンフレットを手渡しても、え?何??というリアクションの方も大勢います。

「でも言い続けないと忘れられちゃうから、言い続けることが大事なんだよ」と

隣で資料展示をしていた特定失踪者問題調査会のShiokazeプロジェクトの方が

おっしゃっていて、大きくうなずきました。

普段は事務仕事が多いのですが、久しぶりに外へ出ると、

色々な方との出会いがあります。明日へつながる出会いとなるよう努力します!

8月27日のボランティアの日、たびたびこんな様子を見かけました。

草を刈る手が止まり、じっと何かを観察しています。

別の場所からは「うわ~いっぱいいる~~~!!!」とか

「気持ち悪い~~~~!!」とか悲鳴に近い声が聞こえてきました。

そう、彼女たちは普段事務所で仕事をしているだけでは

お目にかかることがない大量の虫たちにくぎ付けになっていたのです。

↓これはアリのタマゴと思われる大量の白いプチプチ。

ここではクモをじっと観察していました。

ここは内陸防風林。

草で覆われたマツの根元はジメジメしていて

ミミズやダンゴムシが大量にうごめいていました。

(これは写真なしのほうがよさそうです……)

最近海岸の植栽地ではゴキブリにてかり具合の似た

プックリと太ったコオロギが歩いているのをよく見かけます。

初めて見た時は一瞬「ゴキブリ!?」とギョッとしてしまいました。

注意しなければいけないハチなどキケンな生き物もいますが、

それも含め、海岸林は“生き物の”宝庫だなぁと思います。