広葉樹補植に備え、その前日10月14日に掘り取り・仮植を行いました。

再生の会からヨシミさんとノブコさん、プロはカツヨシさん、

ボランティアはヒサヲさん、オイスカはトシミチとナナホ。今日は混成軍。

統括は、北海道と東北6県の県庁林業振興課の大型バス1台の視察対応。

「今日、植林やんのがぁ?」「なんだ、そんでねーのがぁ」

広葉樹のことになると、伝達がどこかから伝言ゲームのようになる(笑)

震源地も大体わかっている。でも出勤してくれて助かる。今日は大変だし。

「植林じゃないっすよ」とわかってもらうために、

「お茶っこ」飲みながら、よーく打ち合わせ。今日のメンバーは初構成。

今日は掘り取り、仮植すべて終わらせたい。終わらなかったらどうしよう…

皇居で採種され、先年秋は「とても植えるに値せず」という生長だったエノキが、

今夏、巨大化、根元は肥大化… ん?だれか、変わった肥料やったか?な、わけない。

「根っ子はどんなだぁー?」 やってみなければわからない。

まず、カツヨシさんはひたすら剪定。その後、みんなが1本ずつ掘り取る。

数は大したことがないけど、根が張っている。

数日前の雨で、下のほうは程良く土が湿っている。

植付にもいいタイミングだ。

「よすだくん、そんでねくって、こうすんだ」

「よしだくん、そんなんじゃだめだ、こうすんだ」

ヒサヲさんは元社長だから標準語に近い。

初構成だけど、すぐに呼吸があってきた。

70歳代の3人、とくにヒサヲさんは、カラダじゅうで呼吸するように、

怒涛のように剣スコを突っ込んでゆく。とても72歳と思えない。

いまは穏やかだけど、社長時代はどんな働き方だったか、想像がつく。

「こち亀」の本田君がバイクのハンドルを握ると人が変わるのと一緒みたい。

ヨシミさんは仮植穴を掘り、根を剪定し、仕事の回転に気を配る。

ノブコさんはみんなの仕事を見ながらすべて補佐する。

腰の張りがとれない私は、思い切りできないけど、傷めることはなかった。

ナナホもケガ上がり。

午後も即再開。もう終わりは見えていた。

水もたっぷりかけた。もう安心。

みんなが撤収した後、ちょっと気になることがあって圃場に行った。

あれー

勢い良く散水しすぎて、苗が吹っ飛んでいた。

ベテランが揃うと、つい安心して管理が甘くなる。

点検って大事です。

第一三共㈱の皆さんより

こんにちは、浅野です。

9月17日のボランティアの日に参加してくれた第一三共㈱の皆さんより感想が届きました!

-------------------------------------------

・東日本大震災を見つめなおす良い機会になりました。

・「海岸林再生プロジェクト」が非常に意義のある活動であることを改めて感じました。

松林が生い茂り地域に人が戻り生活している未来の姿を想像すると嬉しくなりました。

・一人ひとりの力は微力でも、全員の力を合わせることで、広大に生える雑草を取り除くことができるという達成感がありました。

・クロマツを植えるだけではなく育てていくことの難しさ、地域やNGOの方々の取り組みを知る大変良い機会となりました。

・仙台駅からの移動中、市内の風景はそれなりの復興を感じましたが、作業現場の海岸線を見ると、まだまだ先の長さを痛感しました。

・このような活動を継続することによって、ボランティア活動に参加する企業風土を醸成できると思います。

ベストチャリティランナー賞

河北新報で、名取・岩沼を走るフルマラソンが始まると報じられました。

開催日は来年10月1日。大阪マラソンは来年から11月末に変わります。

大阪マラソンコールセンターから、「ベストチャリティランナー」受賞の

知らせを受けました。14団体に対し400人以上のチャリティランナーが

いますが、一番寄附金を集めた人がいただくことになっており、

去年の海岸林支援者の久我宇佐治さんに続き、オイスカは2年連続です。

寄せられたご寄附の大半は、現場ボランティアに来た方から。

人数にすれば相当なことになります。あらためて御礼申し上げます。

腰を痛めたことをブログで報告したので、あっちこっちから心配いただいています。

痛めて10日後の10月5日、思い切って勤め先から自宅まで30km歩いてみました。

歩けないものは走れるはずがないし。どんな状態になるか、どこが痛くなるか

知りたいし、明後日のリハビリで理学療法士の先生に伝える材料集めになる。

対策の取り方をプロに聞かねば自分だけではわからない。

5kmあたりで痛めた右側下半身が足先までしびれが始まった。

正しい姿勢を保ち続けられないから、20kmを超えてから左膝裏に鈍痛。

それより、本格的にランを始めた頃、痛くなった個所が痛くなったこと、

あのころに戻っているというのがショックでした。現実を思い知らされました。

ですが、家まであと1kmのところから、敢えて走ってみました。すごくゆっくり。

たった1kmだけですが、少し走れたことだけが唯一の明るい材料。

強い向かい風でしたが、ゴールを前にすると、すごく苦しかったことは忘れ、

もう少し走りたい気分になるほど達成感がありました。

10月7日、病院に行って、第2段階のリハビリをみっちり教わりました。

「カラダと相談しながら、ブレーキを踏みながら練習するしかないですね」と。

焦りは禁物。2次災害を招いてしまう。

ベストチャリティランナー賞を素直に喜べない、それどころではない毎日です。

30km歩いたことを呆れられたものの、治りも筋力の低下も思ったより悪くはないと

言われましたが。

10月1日、2016年植栽地が多雨に耐えたか、気になって見に行った。

去年、たくさんのアカトンボが面白いように防潮堤に沿って、

北風に逆らって飛んでいたのを思い出しながら現場に向かった。

あれも誰かと一緒に見たい名取。

今度のボランティアの日あたりどうかな。

ですが、クロマツよりアカトンボより、まず目に入ったのは無数のツバメ。

6回目の名取の秋だが、いままでこんな乱舞は見たことがない。

デカいツバメだけでなく、普通のツバメも飛んでいた。

海沿いは猛禽類やカラスも多く、ツバメの生活圏ではないと思っていた。

ツバメは美田園駅周辺にしかいないと言ってもいい。

デカいツバメは、すごいスピードで飛ぶ。

広げた翼は、回転しない弓形ブーメランにも見える。

遥か空高くの集団乱舞は、羽がV字だったり、Xのように見えたり。

翼もカラダも大きい。黒いカラダの一部の白い部分が目についた。

先日のブログ「はや冬支度」の末尾で、シロウトなのに

「大きなツバメ」と勝手に断言したのが気になって、少し調べてみた。

どうも「アマツバメ」らしい。

久々の快晴でした。この中にアマツバメが20匹以上は写っていると思います

普段はこんな平地にいるわけもなく、留鳥ではなく夏鳥。

ツバメはスズメ目で、コチラはアマツバメ目。

飛びながら寝るとか。渡りでは毎日300km飛ぶとか。

今度、三浦さんの話をちゃんと聞くのが楽しみだ。

雨燕だけど、次の日も晴れました。

そもそも「渡り」とも断言しましたが、きっとそうだろう。

今度行ったときには、南に行ってしまって、一羽もいない気がする…

「誰かと見たい、誰かに見せたい名取海岸林100選」を

再生の会やボランティアのみなさんにも聞いて、まとめてみようかな。

わたし一人で50ぐらいは出せるかも。

活動報告会 in 草加、大阪、横浜のお知らせ

活動報告会のシーズンが始まりました。公募するものについてお知らせします。

●埼玉県草加市にて

何度も現場に来て下さっている草加市の元気なみなさんの話が注目点です。

主 催:草加市社会福祉協議会

日 時:10月23日(日)14時~16時

場 所:高砂コミュニティーセンター

(草加市立高砂小学校内 草加市中央1-2-5 TEL:048-920-3066)

東武スカイツリーライン草加駅東口より徒歩12分

バスの場合、①草加駅東口3番のりば発、谷塚駅東口行き、

②谷塚駅東口2番のりば発、草加駅東口行き「あずま通り停留所」下車

内 容:【災害ボランティア研修】

1.災害ボランティア団体「チーム草加」メンバーによる

海岸林再生プロジェクト参加報告

2.被災地の現状と海岸林再生プロジェクト報告(オイスカ吉田:60分)

質疑応答

3.草加市災害ボランティア登録制度および活動について紹介

お申込み:草加市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉担当

tel:048-932-6770 FAX:048-932-6779

ご氏名と電話番号をお伝えください

●大阪市にて

大阪マラソンのオイスカチャリティーランナーは48名も。激励会を兼ねます。

主 催:公益財団法人オイスカ 共催:ベイエリア交流サロン

日 時:平成28年10月29日(土) 16:00~17:00

場 所:ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM館11階

おおさかATCグリーンエコプラザセミナールーム (大阪市住之江区南港北2-1-10)

*トレードセンター前駅から直結

内 容:大阪マラソンのチャリティ寄附先団体に登録されました。

「海岸林再生プロジェクト」の趣旨に賛同し、支援のためにフルマラソンに挑戦してくれる

ランナーは過去最多の48名です。この機会にプロジェクトの近況を報告するとともに、

ランナーを激励すべく、活動報告会を開催します。

締 切:10月26日(水)締切

参加費:無料 *会場に募金箱を設置しますので、ご協力お願いします。

お申込み:こちら

またはメールにてご連絡ください。(kaiganrin@oisca.orgまで)

なお、最も寄附を集めた大阪マラソン「ベストチャリティランナー賞」に

当プロジェクト担当の吉田と決まりました。報告会前に授賞式があります。

【授賞式】

日 時:10月29日(土)15時~15時50分

場 所:インテックス大阪 インテックスプラザステージ

*上記会場から徒歩10分。来ていただいた方には吉田が報告会会場までご案内します。

開催イベント:『なないろチャリティステージ』

第一部:チャリティトークショー(アンミカさんによるトークショー)

第二部:ベストチャリティランナー賞授賞式(オイスカ吉田俊通)*15:20前後に登壇

第三部:チャリティオークション

●横浜市にて

5年半名取の現場を取材し続けている元新聞記者の目で報告していただきます。

主 催:公益財団法人オイスカ 共 催:オイスカ神奈川推進協議会

日 時:11月16日(水)16:00~17:30

場 所:関内フューチャーセンター 1階

横浜市中区北仲通3-33 TEL:045-263-9239

*みなとみらい線「馬車道」駅から徒歩5分

講 師:小林省太氏(元日本経済新聞論説委員兼解説委員)ほか

参加費:無料 *会場に募金箱を設置いたします。ご協力お願いします。

その他:「新しい東北」官民連携推進協議会 連携支援制度に則った報告会として開催します。

後 援:横浜商工会議所・一般社団法人神奈川経済同友会(予定)

お申込み:オイスカ神奈川推進協議会 事務局 小林孝雄

下記の電話またはメールにてご照会、お申込みください

「氏名」「住所」「企業・団体名」「連絡方法」を添えてお願いします。

電 話 080-5016-2584(携帯)

メールt-koby@massmass.jp

最近、豊洲市場の絡みで、「盛土」という、東北の海岸林再生にとっては馴染みの

深い言葉が、新聞の一面トップの見出しにまで連日登場する。

10月1日、朝日新聞朝刊2面に「盛土」は「もりど」と読むか、「もりつち」かと、

小泉純一郎元首相から質問が届いたと載っていた。

「広辞苑には<もりつち>しかないのに、<もりど>と言うのは不思議だ」と元首相。

たしかにどちらも聞く。「もりど」は記事の結論の通り、業界用語という気がする。

それはさておき、名取の「盛土」を担当している建設会社の現場責任者の方に

2017年度植栽予定地の滞水・排水対策工事のココロを伺いに行った。

大まかに言って、

・作業道を南北の排水溝とすべく、切り下げる。

・貴重な水辺である広浦に配慮し、その反対側に排水すべく、東西にも暗渠をつくる。

ただし、なにかを埋め込むのではなく、盛土の山砂を掻き出し、透水性のよい

海砂を入れて、フラットな状態を完成形とする。

・掻き出した山砂は、盛土の低い箇所に運び、盛土高を上げるのに使う。

改善の訴えに耳を傾け、尽力くださった皆様に感謝すると当時に、

現状打破を信じたい。

名取は他の例にもれず、9月がもっとも雨が多い。

だいたい230㎜が平均だと思っているが、今年は279㎜だった。

過去6年では、72㎜という年もあれば、335㎜降った年もあった。

林野庁の盛土工事とは別発注で先に造ってしまった、市のサイクリング道の絡みで、

完全な排水不全となり湿地性植物まで生えている個所のクロマツを、いつも真っ先に見に行く。

幸いなことに、いまのところ、まったく枯れずに持ちこたえていた。

被災地復興の現場では、発注者として、さまざまな主体が入り乱れて当然。

人間のすることだから、悪意なきミス、連携ミスはいつ起きてもおかしくない。

しかし、アチラの盛土では、「だれの責任でいつ決めたかわからない」という結論だった。

コチラの盛土も、県と市の2つのサイクリング道がある。

「当局内でも課毎でバラバラに行動している」「自分の工事しか考えていない」とよく聞く。

保安林を解除して拡幅し、植えたクロマツが無駄になる可能性もあると聞いている。

「わからなかった」で手痛い被害を受けるのは我々。

たとえ悪意がなかろうと、飛んでくる火の粉は、振り払わねば自分が焼けてしまう。

自分たちで集めた寄附金を無駄にしたくない。

だから、これまで同様、情報は自ら取りに行かねばならない。

はや冬支度 ~空中断根はまもなく終わり~

雨続きで、日照時間が極めて少なかったこの9月も終わった。

稲作はそれでも豊作の見通しらしい。

10月1日、再生の会は、土曜日は本来定休日なのに、急遽4人出勤。

「よすだくん(吉田君)、いつ来たの?」と勝征さん。

この方と会うと、いつでも安心感を感じる。尊敬する名取市民の一人です。

今日は、空中断根していた2年目苗の「根降ろし」の事前準備。すなわち越冬の準備です。

「昨日今日、やっと晴れたんだー。ちっとも(小松菜が)のびねんだー」と峰男さん。

「でも、今日は暑いよねー。朝夕は少し寒いけど」と奥さん。

空中断根していても、コンテナの外に根が出ている。それをキレイに剃り落とす作業。

地味な作業です。コンテナは3,000台以上。何日もかかります。

「(道具の)刃がすぐ切れなくなるんだ。毎日グラインダーとヤスリと両方使いながら、

刃を研がなきゃならねんだー。グラインダーは刃を削り過ぎるし、

ヤスリはすぐダメになる。 意外と厄介なんだよー」

「空中断根」は細根の十分な発達を促し、「根降ろし」は根元径の太りを促す意味もある。

根降ろしは10月17日~2日間。かなり腰に来る仕事です。これを再生の会と一緒にやると、

農家の人のカラダの頑丈さを思い知らされます。

根降ろしの後は、0.6haの育苗場はこれまでで最大の使用面積になります。

コンテナ同志間を空けるので、全面使用になるはずです。

「よすだくん、飯だよ。」

「んじゃみんな、いつづ(13時)から(仕事)やっからな~」

仕事も早いけど、撤収も早い。

午後、植栽現場に出たら、普通のツバメと、少し体が大きい見たことがないツバメが

クロマツの上を乱舞していた。驚くほどの数。

名取の6回目の秋だけど、こんな光景は初めてだ。

きっと南に渡るのだろう。

ツバメもクロマツも冬支度。

ico.さんの個展「みやぎのさんぽ道」展にいきました

9月29・30日、まだランを再開する自信はないけれど、

できるだけ歩こうと予定通り外回り。30日は仙台で。

仙台に着いた途端、寒い。

今日は半袖で歩いている人は少ない。

ボランティアの日に参加いただいた第一三共の東北支店長さんから

特に大事なお客様の卸先との会合で、活動報告の機会をいただいたため、

その打ち合わせなど何件か。

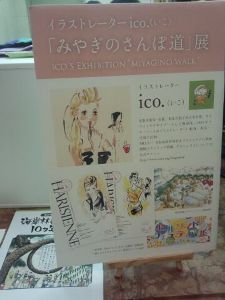

夜、宮城県支部小野事務局長とともに、名取市閖上出身のイラストレーター

ico.さんの個展「みやぎのさんぽ道」展、最終日を見に行きました。

彼女の個展はいつも、私が予想した内容とハズレル。それがまた楽しみ。

今回の感想は、ほんとうに私は女心が分からないんだな……ということ。

小野事務局長は「才能がある人はいいねー」と。

絵は上手くなくても、女心が分かる感性と才能が欲しかったなあ、私は。

ico.さんは植樹祭の告知チラシや、寄附金募集チラシの絵を描いてくださっていますが、

次は、ご寄附いただいた方へのお礼のグッズを。

いつも、個展の告知用カードでもプロジェクトの事を紹介くださり、

会場にもチラシを設置くださっています。

夕飯は小野さんと二人で、ちょっとオシャレで、古風な

仙台駅東口近くの「豆千代」というお店で。

秋刀魚のお寿司が美味しかった。

せめて、3食しっかり食べて大阪マラソンに備えなきゃ。

歩くのでさえもすごく違和感があるけど、17,000歩ウォークしました。

東京にあるオイスカの本部事務所。

3階の建て物の海岸林チームのデスクがある1階が、

来年4月から杉並区の“待機児童問題”解決にむけた保育所になるため、

9月26日~27日の2日間で2階事務所でへ引っ越し。

その作業中、生まれて初めて腰を痛めてしまいました。

大阪マラソンがあるというのに。

痛めた次の瞬間思ったのは、「これじゃ詐欺師だ」と。

チャリティランナーとしてみなさんから50万円も協力いただいたのに、

走れなかったらどうしようと。

即刻冷やしながら、横になりました。

次の日、病院に行き、先生に聞きました。

「私、1ヵ月後にフルマラソン走れますか?」と。

ダメとは言われませんでした。

ですが、「痛みが癒えるまでの2週間で筋力は50%落ちる」とキッパリ……想像つかない。

スポーツに精通したお医者さんで、リハビリ施設があることを聞いて頼ったので、

即刻、理学療法士の方から、リハビリを教わり、2時間そーっとやってみました。

私が怪我をするとしたら膝だと思ってました。

走ろうと決意してから、ずいぶん時間も費やして練習してきました。

決めた時間に雨だからと休んだことはありませんでした。

片時も忘れたことがないぐらいフルマラソンを恐れてきました。

レース1ヵ月前の9月は、練習量をトップにしなければなりませんでした。

その代わり、疲れも溜まり、風邪を引きやすくなると聞いていました。

9月は雨の中を走る日が多かった。当日だって雨天決行ですから。

けれども注意が足りず、風邪を引いて2度も仕事も休み、焦りの気持ちもありました。

病み上がりの練習はその都度キツかったです。

ゼロから練習し、25kmを何度も走り、だいぶ自信をつけたのに。

でも、もう泣いても笑っても仕方ない。

あと1ヵ月、できることをやるだけ。

震災後のあの1年を思えば、なんのこれしき。

詐欺師と言われてなるものか。

大阪マラソンまであと1ヵ月となりました。

今日はチャリティランナーの7万円の寄附集めのデッドライン。

(寄附は引き続き受け付けますが、最低寄附金額の7万円を

今日までに集めなければいけないことになっているのです)

先ほどジャパンギビングのサイトを見たら

「締切まであと:14時間07分」と表示されていました。

まさにカウントダウン。

今もいろいろな方から駆け込み寄附が続いています。

もし「あ、忘れてた!」という方いらっしゃいましたら

今日中によろしくお願いします。