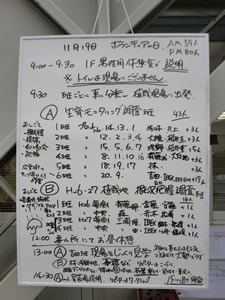

11月19日(土) ボランティアの日活動レポート 雨

19今年度最後のボランティアの日。

なんと雨の予報。

モニタリングは必ずやらなければ、ということで

午前中に、雨が降ってでもやることに。

カッパを着ての作業となりました。

8月のボランティアの日も雨になることが多いのですが、

ここまでの雨というのもめずらしいような気がします。

雨男・雨女が大勢いたのでしょうか・・・・・・?

午後は、モニタリングのデータ入力。

なかなかない事務仕事系のボランティア作業風景。

同時に進んでいたのはビニールハウス内でのこんな作業。

見たこと、やったことがあるという方もいらっしゃるのでは?

来年の植樹祭の準備をもう始めてしまいました!

植栽する場所の目印につかう割り箸の色付けです。

赤では見えにくいというご意見を受け、違う色のペンキを購入したのですが、今年使ったペンキが残っていたので、半分以上がまた赤になってしまいました・・・・・・。

最後のまとめはビニールハウスの中で。

ここでインパクト特大の挨拶をされた方がいらっしゃるのでまたあらためて

ご報告します。

夏の暑さの中の草刈りに比べたらこの日の作業は体力的につらくないと

思っていたのですが、地味にきつかったとの声もありました。

年間を通じてさまざまな作業があります。

今回が初参加だった皆さんにもぜひまた違う季節に来て

違う作業を体験していただきたいと思っています。

みなさんありがとうございました。また来年お会いしましょう。

活動報告会 in 横浜 レポート

11月16日に横浜で活動報告会を開催しました。

講師はこちらのおふたり。

左が元日経新聞論説委員の小林さんで、右側が名取市のスーパーボランティアの大槻さん。

手前に見えるのはこの日の朝に宅配便で届いた仙台銘菓。先日大阪マラソンに出場してくださったネクスタの社員さんが送ってくださいました。

ありがとうございます。

先にお話しいただいたのは、小林さん。元新聞記者という視点でお話しいただきました。

2011年3月11日から時系列に沿った形で地元の方から聞いたお話や関係者から聞いた話、

OISCA方式(海外で培った経験をもとに、日本でも地元に自助自立の精神を養うこと)や

佐々木イズム(甘っちょろい考えで仕事をするな、ということ)といった小林さんならではの

言い回しや、ほかの団体との比較など、私たち目線では素通りしてしまうような部分を

小林さんはうまく拾ってお話ししてくださいました。今まで報告会に参加したことのある方も

そうでない方も興味を惹かれる内容でした。

続いて大槻さんにはボランティア・名取市民という視点でお話しいただきました。

こちらは大槻さんの大ファンの林室長が聞き手となり震災当時の状況やボランティアに

参加するようになったきっかけ、市民目線でプロジェクトに思うことなどをお話しいただきました。

2014年2月に行われた第一回定期活動報告会に参加したことがきっかけで、

このプロジェクトを知り、ボランティアに参加するようになったという大槻さん。

現在は「ボランティアの日」だけでなく、企業・団体単独のボランティアにも指導者として参加して

くださっています。今年は4月~11月の8ヵ月でなんと28回も現場に来てくださっていたという驚きの発言も…

本当に感謝感謝です。

事前打ち合わせ無しなのに、お二人の息がぴったりで参加者の皆さんはやりとりに聞き入っていた様子でした。

ご参加くださいましたみなさん、ありがとうございました。

東松島市の鳴瀬川河口付近や、松島町の品井沼付近の田んぼで、白鳥の群れを見ました。

北からの渡り鳥を見るとつい、「鳥ウイルス」…と思いますが、

白鳥の群れは、私の自宅がある東京ではまったく見られない光景。

「白鳥ってすごいんだ。去年より寒さが早く来てるから、とっくに来てる」と佐々木統括。

仙台管区気象台は、平年と同日の11月10日夜、去年より19日早く初霜が観測されたと発表しました。

例年通り、強めの西風「蔵王おろし」が始まっています。

名取事務所でも氷点下以下のような寒い朝もあり、

クロマツの葉も変色してきました。

農林水産省は、宮城県のコメの作柄について、上から2番目の「やや良」と発表しました。

東北農政局は、「8月から9月にかけて東北地方に相次いで接近・上陸した台風や大雨は、

県内のコメの品質には大きな影響を与えていないと見られる」と発表しています。

佐々木統括の自宅に立ち寄り、車で来たことをいいことに、おばあちゃんから宮城県特産の冬野菜

「白菜」を10個もいただきました。清藤先生も小林さんも、丸々1つを持っていきました。

高値の冬野菜。東京本部の女性陣にも、甘い白菜を届けてあげよう。

紅葉が見ごろの松島の宿では、牡蠣をたくさんいただきました。

今年の本番は、まだこれからだそうです。

耕野餅も、仙台セリもこれから。

今年もあっという間だった。

冬到来。

それはそれで楽しもう。

業計会議を半日で終わらせることができたので、

11月11日、宿泊した松島から近い、東松島市の県事業の視察に行きました。

昨日はかんばんまで歌ったし、雨だし、朝だし、かなりテンションが低い。

私一人のためにみんなを付き合わせている感。

とにかく被災地の工事現場のど真ん中では、道がよく変わる。

以前の景色ともまったく違う。私ですらそう思うのだから、

遠くから来る人は尚更だと思います。

「ココに来たこと、まったく覚えてない」と清藤先生。

「ほんとうにいろいろな工事が並行してるよね~」と小林省太さん。

東松島市野蒜海岸に着きました。

極めて大きな被害があったところだ。

2011年5月25日に来て以来、幾度となく通い続けた。

防潮堤(工事中)の内陸に、10m近い盛土の上にクロマツが植えられ(工事中)、

その背後にはかさ上げ道路(工事中)。三重の多重防御が進められている。

名取市の盛土と随分違う。

雰囲気的には山形北部や浜松で似たようなものを見たことがある。

周辺の防潮堤よりも明らかに高く、急傾斜の盛土だ。

答えは出ないが、その理由を考えてみた。

とくに甚大な被害があった場所ゆえ、多重防御を極めているのか?

主風に対し垂直状の海岸ゆえ、海からの塩分が直撃するから、盛土でさらに高さを稼ぐのか?

用地が限られており、林帯幅を広く確保できないからか?

防災林以外の各事業が並行することの難しさも感じたし、

雑草と闘った跡や、恵まれない土壌、盛土頂上付近の風の過酷さを見ました。

5年後、10年後、どんな姿になるのだろうか。

他地区での懸命の努力を見て、また刺激を受けました。

今月末、宮城の沿岸を存分に縦走し、

海岸林に限らず、「復興」そのものの全体状況を把握しようと思っています。

ランニングでもなく、ウオーキングでもなく、クルマですが。

「業計会議」(来年度事業計画立案会議)

11月10日、毎年1回行っている「業計会議」を名取事務所で行いました。

オイスカは、佐々木廣一名取事務所統括、清藤城宏緑化技術参事、

小林省太アドバイザー、浅野奈々穂、吉田、

名取市海岸林再生の会より、事務局の菅野元子。計6名

【被災3県全体の復旧工事進捗(青森・岩手・宮城)】*福島・千葉のぞく

・総延長約164km、うち着手約45km(約83%)、植栽完了済み約15km(約27%)

・被害面積約1,404ha、残存林等除く約1,090haで植栽基盤盛土を計画、うち着手約774ha(71%)

・上記のうち、盛土法面、作業道、生物多様性保護ゾーンなどを除く約720haで植栽を計画。

うち、植栽完了約164ha(約23%)

*事業予定地は、他事業の資材置き場などに使用されていた個所や、最近まで水没していた箇所も

含まれており、詳細な調査ができていない個所が存在する。このため面積ベースの数値は

参考数値であることに注意。

*福島県は、震災前約200haの海岸林を約600haを目標に、林帯幅を拡幅する事業が本格化する。

【育苗】

・これまで約15万本の苗木を当プロジェクト育苗場から自家生産苗として出荷・植栽した。

・H29播種:56,000粒、H30播種:50,000粒(予定)

*名取向けの播種はあと2年2回で終了。育苗はH32(2020年)春までの予定。

【植栽】

・植栽完了総延長約3km、36.73ha(内陸防風林など含む)約19万本。うち広葉樹は約11種600本。

・当プロジェクトが3県植栽完了面積に占めるシェア 約22.5%

・H29:約14ha、H30:10ha前後を予定

*現時点の協定締結面積は、国有林2.91ha、県・市有林89.98ha、内陸防風林1.88ha。

*名取市内約136haのうち、水没地・湿地・生物多様性保護ゾーン・盛土法面・作業道・

他の11団体国有林植栽地約6haなどを除く、当プロジェクト総植栽面積は60ha~70haの見通し。

用地買収未完了の土地など流動的要素がある。

【育林】

・H29:総育林面積約50ha

・従来通り、ボランティアとプロ2チームの併用

・H28はボランティア2,000名、雇用1,200名程度の見通し。

・H29ボランティア受け入れは最大2,500名までは受入可能と試算。

【調査】

・植栽木生長モニタリング調査(クロマツに加え、広葉樹も開始)

・土壌の物理性調査(H28のみ)

・ニセアカシア・葛など薬剤枯殺処理調査

・名取市海岸林史聞き取り調査(東北学院大学菊池慶子教授と共同)

・海岸林と地域の将来ビジョン形成調査

【新たに注力する業務】

・プロジェクト全体および育苗・造林・育林の記録編纂

・日本森林学会や業界誌等への学術的発表

・Post2020に向けて、行政当局と正式に協議等を開始

ベガルタ仙台最終戦で ~1日で2万人近い人にリーチ~

オイスカ広報啓発アドバイザーの菅文彦です。

秋と言えばスポーツ。

大阪マラソンに続いて、11/3(祝)はJリーグ・ベガルタ仙台の試合会場で、

海岸林のブース展示とチラシ配布を行いました。

この日はシーズン最終戦の磐田戦、しかも絶好の秋晴れでチケットは完売。

(入場者公式発表19,300人)キックオフの3時間以上前から、

たくさんのお客さんがスタジアムに詰めかけました。

皆さんのお目当てはもちろんサッカー。

海岸林のブーズに目を止めてくれるか・・

ということで、「フェイスペインティング」の無料サービスで、

少しでも足を止めてもらうことに。

すると、ちいさなお子さん連れや若い女の子が興味津々。

ベガルタ仙台のシンボルの★(星)マークや、

好きな選手の背番号(9番のウィルソン選手が一番人気)を、

顔に描いてから、みんなさっそうと応援に向かいました。

名取や岩沼・亘理に住んでいるというベガルタ仙台のファンの方もブースに

立ち寄ってくださり、地元の話に花が咲きました。

この日の対戦相手はジュビロ磐田。オイスカの活動が盛んな静岡のチームです。

浜松などから駆けつけたジュビロのファンの方もいて、

「静岡の遠州灘にも、マツ林がありますよね~」

「松林の意味を初めて知りました。友人にもFaceboookで広げます」

と嬉しい会話も弾みました。

ブースの前を通ったお客さんが入場ゲートをくぐると、

試合運営スタッフがからお客さんにチラシが配られます。

そこには海岸林再生プロジェクトのチラシもしっかり入っています。

観戦に詰めかけた人が、海岸林のことに目を通してくれたはずです。

サッカーを機に、少しでも新しい輪が広がることを。

今回、ブース展示できることになったのは、

ベガルタ仙台の復興支援室長・Sさんのご協力のお陰です。

2万人近い人に1日でリーチする機会をいただきました。

復興支援に汗を流す同志として、これからもベガルタ仙台さんとの

ご縁を深めることができればと思っています。

吉田より:まさに今、オイスカ西日本研修センターでは毎年恒例、大相撲九州場所の

「髙田川部屋」の宿舎として約30名の力士を受け入れています。

海岸林チームも大阪マラソンに続き、スポーツ界へのアプローチを少しづつ。

「11月、2万人、最終戦、対磐田」というのがキーワードでした。

●わたしの3原則

勝負事は試合の入り方が肝心。スタートから5kmは、とにかく確認、確認を繰り返しました。

①着地、②姿勢、③目線。「最初」が悪いと一日悪くなる。オーバーペースにならぬよう、

この3原則を確認しながらの5kmでした。練習の時は20kmを過ぎると大体どれかが悪くなり、

姿勢が崩れてきましたが、レース全体的にカラダのバランスは比較的良かったように思います。

痛いのも左右対称だったし。

●仲間とすれ違う

レース前半は、コースですれ違う人波の中から、オイスカのチャリティランナーを探していました。

かなりの人を見つけて、化学総連旭硝子労組のKさんをはじめ、半数以上の方には大声で声をかけました。

3回すれ違ったフィリピンの方はさすがに笑ってました。藤澤さんとは今晩飲む約束したり。

また、本当に偶然、うちのランナーの方が体調が悪そうなのに気づき、救護の方と一緒に並走しました。

救護室が見えたら、私は置いて行かれそうになるほど元気になったので安心しました。

初めて会う方だったので、お礼も言うことができて良かったです。

●ショッカー

名物ランナーもいろいろ。一本足の下駄の武蔵坊弁慶、数人並んでスーツ革靴で走るサラリーマン、

ジャグリング。今回は誰とも会いませんでしたが、ショッカー(仮面ライダーの)がいました。

沿道から「ショッカー頑張れー!」と言われても、言われなくても、例の声を出し続けて走る。

中間地点ぐらいまで私のペースメーカー。後ろでずっと笑ってました。誰かに見せたい大阪。

お尻に「ショッカー愛知県支部理事長」「会長」と貼ってました。

●声援のありがたさ

僕が走るのは最後列。もう人は少なくなっています。それでも声援には励まされました。

ゼッケンを見て「オイスカ!しっかり!」と名指しで言われたり。「さいなら。さいなら」と

言い続けている車椅子のおばあちゃん集団に吹き出したり。給水のボランティアの方も大勢。

20km以降には、朝からレースが終わるまで演奏し続ける吹奏楽部が何隊も。

「宇宙戦艦ヤマト」で古代君になりきりました。

●ヤマ場

私の未知の領域は25km以降。それ以上は練習できなかったので。思った以上にガクンと来ました。

即ストップ、先手でケアと決めていたので、中央分離帯で靴下まで脱いで、10分ぐらいアグラかいて

エアサロンパスとマッサージ。2回大ブレーキありました。大阪の会員企業、ネクスタ㈱の米山さんが

花園町で「最後まで頑張れ!」と大きな声。これ、最後まで頭に残りました。

●アドレナリン

「一番ヤバイときは」と決めていた通り、モモを本気で叩き始めたのは、キリのよい丁度30km地点から。

また、むかし、現役時代の谷川真理選手が、声を出して呼吸しながら走っていたのも真似ました。

呼吸でリズムやペースを確認できることが分かり、練習で繰り返していたので。

振り返ると、アドレナリン出てたと思います。住之江公園の36kmあたり、東京本部の増留ちゃんが

橋の上から応援してくれたあたり、人に見せたくないレベルの気合が入っていました。

●どら焼き

38kmあたり、地元の方が食べ物を提供していたのでしょうが、私は最後尾集団。空のバンジュウばかり。

でも「らっきょ、あります!」と聞こえたのでいただくと、芸人さんが笑いを取りながら、

どら焼きも配っていた。カメラが回っていたけど、思わず行っちゃいました。

レース翌日、大阪の会員さんから電話があり、「吉田君、NHK大阪でどら焼き食べてるの映ってたよ。

38kmでよく食えるね~。笑ったよ。あそこでテレビ出ちゃうんだし」と。

●さすがにもう飽きた

41kmの時間制限の最終関門をクリアした途端、「もう十分だ」と歩くことにしました。

30kmからここまでは頭が真っ白でした。ものすごく遅いのですが、無心で。あっという間でした。

スゴイ橋も走って超えました。腰も悪化せず、足のマメも潰れずに済み、運が良かった。

テーピングが効いたのだと思います。

●病院にゴール?、収容車でゴール?

前日までは、時間内のゴール、完走など考えていませんでいた。

フィニッシュゴールは撤去済みで当然と思ってました。「運でゴール」したと思っています。

ゴールでは辛かったことはぜんぶ忘れてました。久美子さんたちと握手し、ドヤ顔。

病院送りされたら…と本気で思っていたので、手荷物は預けず、何があってもいいように

1万円札も小銭もポーチに入れていました。でも、保険証、忘れてました。

藤澤さんたちと飲みに行きましたが、ビール2杯でブレーキ踏みました。

●次の日、その次の日

当日に合わせ、毎日早起きしていたので、同じように起きました。

代休を取っていたので、昼過ぎには家に帰って、ビールを飲んで、崎陽軒の焼売たべて寝ました。

腰も足も、カラダは大丈夫です。いまも。

●すべてが「未知との遭遇」

これまで3回、延べ98人が大阪に挑んでくれました。どんなに多くの時間をかけて準備し、

どういう思いで走ってくれたか、カラダで知りました。宮城に戻り、防風垣に掲げた

大阪マラソンランナーのプレートを見た時も、今までと違う思いでした。

応援することも楽ではありません。これはよく知っています。

また、私自身はどう考えても、自分の力だけで走れたとは思わないのです。まったく。。

後日、河北新報社の記者さんから「なにか変わりましたか?」と聞かれて思ったのは

「自分が諦めなかったのもみんなのおかげ」と思ったこと。不思議な感覚です。

●そして来年は?

大阪マラソンは11月末の開催に変更になり、寄附先団体が公募が始まりました。

開催内容に変更があり、自然にかかわる団体の門が狭くなるのですが、応募します。

もし審査に通ったら、また走ろうと思っています。今年ぐらい遅い走りだと思いますが。

みなさんも、よかったら、未知との遭遇しませんか?

いつもの吉田です。

自分事ばかりですが、いろんなことがあったので、やっぱり書きたいと思いました。

2回に分けて書かせていただきます。

●なぜ走るの?

「あんた、責任者でしょ。走んなさいよ」という声は、いまもコダマしてます。

後付けの理屈ですが、全体を預かる者として当然ということに尽きます。

それでも、大阪マラソンは、寄附先団体として選んでいただいた場。

また、これほど多くの方への広報啓発・発信の場はどこにもありません。

これまで支援いただいた方たちへ「おかげさまで、一同元気でやってます」と伝えるには、

私たちが複数でフルマラソンを走って表現するのも「らしい」かと。

●健脚

まず、姿勢や歩き方含めて、体幹を使ってちゃんと歩けなければ走れるわけがない。

一人でも歩いたけど、いろんな人に付き合ってもらいました。

赤羽、吉祥寺、高井戸…いい居酒屋も見つけたり。

歩くのが楽しく、さらに歩き好きになりました。

本格的なラン練習前の6ヵ月は、距離と連続性に適う歩きを心掛けました。

なので、ランに移行してから距離のペースアップはスムーズで、

1ヵ月後には週1で20km以上。

最初は名取の防潮堤を1往復、計10km走るのもヨレヨレで、かえって自信喪失したのに。

最後に拠り所になったのは「たくさん歩いた」ことでした。

●練習時間の確保、疲れの上乗せ

これをクリアする自信はなく、実際に一番悩みもし、工夫もしました。

日常生活そのもので練習するしかなかったです。私の仕事は工夫する余地はたくさんあるのが幸いしました。

ただ、「練習のペースが上がると、風邪を引きやすくなる」と

聞いたのですが、その通り夏場の2ヵ月で3回。

病み上がりの練習はいかに体力が落ちたかよくわかり、その都度辛かったのが事実です。

●数々のアドバイス

3年連続チャリティランナーの藤澤さん、去年走ってくれた長門屋商店の中島部長ほか

具体的なアドバイスをたくさんいただきました。トレーニングプランとレースプランを

考えるのに直前まで役にたちました。

●800人からの寄附

51万円の寄附をいただき、大阪マラソン寄附先14団体480人のチャリティランナーの

「ベストチャリティランナー賞」をいただくことができました。金額よりも人数だけは、

他団体に絶対譲りたくないと思っていました。「限りなく大勢から少しづつ協力いただく」

ことが、海岸林再生プロジェクトの最上位成果指標の一つなので。

●レースプラン

①「ずっと走り続けることに拘らない」、②「走るときは1kmを8分で」

僕の実力はこの程度。これ以上遅いのは難しいぐらいのペースです。

これを体に叩き込み、1・2km走ったら100mぐらい歩くという練習を繰り返しました。

これを維持すれば、計算上は時間内にゴールできる見通しが立つので。

●詐欺師か?

9月26日、東京本部事務所内の引っ越しで、生まれて初めて腰痛をやってしまいました。

あれには参りました。すぐに冷やして横になったのですが、「このままじゃ詐欺師になる」なと。

腰痛翌日、お医者さんから「2週間後、筋力は半減する」と。すごくショックでした。

ただ、「フルマラソン走れますか?」と聞いて、「ダメ」と言われなかったことが望みに。

●腹をくくる

以降考えました。焦ってはダメだと。「治るまで走らない」と決めました。

理学療法士から教わったリハビリと歩くことだけは今まで通り、1ヵ月過ごしました。

腰を中心に、右背中から右膝までハリとシビレが残りました。カラダは繋がっているんだと。

●自宅まで30kmを

でも内心、ずっと気持ちが沈んでいました。出場を止めようかという気持ちもありました。

ならばと考えたのは、職場から家まで30km歩いて帰ってみて、ダメならやめようと。

たまたま風が向かい風で冷たく、いまを象徴しているような気もしましたが。アメリカンドックを

買い食いした以外は歩き通しました。あの日も辛かった。でも最後の1kmぐらいだけ走りました。

足を叩きながら。家に着けてうれしかった。ゴールするときはこういう気持ちになるのかと。

途中でダメになっても出ようと決めました。17時から歩いて、帰宅は午前1時。底抜けのバカ。

それでも「腰」だから怖い。半信半疑はずっと続きました。

●ちゃんと走ってみた

ふつう、前日はあまり走らないのが定石でしょうが、事態が事態なので、私はスタートから

少なくとも5kmだけは地図を片手に走ろうと決めていました。どうしてもコースの下見もしたかった。

「最初の5km」で一日が決まると考えてました。最初に自分の走りが乱れたらずっと響く。

しかもアップダウンが一番多い。明日出るような人は道中皆無でしたが、真田丸の最前列の下、

コリアタウン鶴橋、難波、道頓堀、御堂筋を楽しんで淀屋橋まで結局7kmほどを。

ケガして以降、ちゃんと走ったのは前日でした。早く明日になれという気持ちが思い切り出ました。

このコースの予習と、練習してきた走りの復習をキッチリやったのは大きかった。

●炭水化物

2日前に大阪入りし、支援先の挨拶回りをしながら、ご飯とうどん。夜は「鶴橋風月」のお好み焼き。

前日もお好み焼き。久美子さんが「腹持ちの良いお餅と焼うどんを、明日の朝ご飯に」と注文を。

後半の空腹に備えねばならない。当日朝5時、温かくない食事でしたが、ゆっくりよく噛んで。

腹に押し込むように時間をかけて食べました。

●テーピング

本部の浅野さんは、ハンドボール部出身でテーピングが出来ます。当日朝、足の甲、膝、背中を

ケアしてくれました。テーピングしながらスポーツすることは未経験。今回初めて頼りました。

見えざる効果だったのは間違いないと実感。

●スタート地点へ

朝5時からの行動は決めていた通りに。号砲が鳴った後20分でようやくスタート地点を通過する「k」

という地区が私の集合場所。なるべく後ろに着いて、広いスペースでギリギリまでアップを。

32,000人というのはスゴイです。ランナーの一人が、子連れで、違う場所からスタート地点に

行ってしまい久美子さんと探しましたが、興奮も緊張も心地よい程度でした。

大阪マラソンレポート すーちゃん

「すーちゃん」とゼッケンに書かれたその男性は

40過ぎての初マラソンだと言った。

マラソン前日の活動報告会にも来てくださった。

しかも、ランナー登録をする前に。

(登録のリミットは19時。報告会終了は17時)

愛知県にある自分が勤務する会社で

オイスカの技能実習生を受け入れている。

そのご縁で声がかかり、チャレンジを決めたと話していた。

報告会後の懇親会にも参加をしてくださり、

昨年参加したランナーからちょっとした給水のコツなどを

聞き、「うわ~それ聞けて良かった~~」などと笑顔で言いながらも

「明日スタート地点にいないかも」

「ランナー登録だけして愛知に帰っちゃうかも」

などと不安な気持ちを口にしていた。

翌朝、チャリティランナーの集合場所にすーちゃんの姿があった。

「よかった~。愛知に帰ってなくて」

スタート前に同じ愛知県から参加している

オイスカ中部日本研修センターのスタッフやその友人の方を紹介した。

すーちゃんはいつも笑顔。

いつもカメラに向かって手を振ってくれる。

スタート直後も。

14キロ地点でも。

スタッフが預かっていたおやつに群がる愛知3人組。

一番うれしそうなのはすーちゃん。

途中で愛知3人組はバラバラに。

36キロ地点では、ちょっと苦しそうなすーちゃんの姿が。

手を振る余裕がないのかも……。

でもちゃんと笑顔とピースサインでゴール地点にやってきた。

「疲れてひどい顔になっているだろうから、顔部分を

ジョニーデップかトムクルーズあたりに差し替えていただけると……」だって。

大丈夫、とっても素敵な笑顔だから!!

途中であんぱんを食べたりしながらも(笑)

6時間を切った!

走り終えたすーちゃんは

「マラソンはつらかったけど、オイスカの皆さんに出会えて

よい思い出になった。来年も是非参加したい」と話してくれた。

愛知に逃げ帰ろうとしていたのがウソのよう!

マラソンってすごい!!

チャレンジする気持ちってすごい!!

すーちゃんのチャレンジと、

送り出してくれた(有)ワイルドグースの皆さんに感謝!!

また来年、大阪の街を笑顔で走る

すーちゃんの姿に会えたらいいなぁ。

大阪マラソンレポート 片思い

広報室の林です。

チャリティランナーは大阪城公園の西の丸庭園内にある

迎賓館をスタート前の着替え場所として提供されます。

マラソン当日、チャリティランナーが集まるこの場所に、

スタッフは6:45に集合してすることになっていました。

恐ろしいほどの方向音痴の私は、宿泊先のホテルから

どのくらいの時間で集合場所まで行けるのか、

確認のために歩いてみることにしました。

風が強い。

天気予報では木枯らし一号が吹くようなことを言っていたなぁ。

ホテルからほんの10分ほどで公園内に到着。

これなら明日も大丈夫。

そう思っていると見えてきたのはクロマツたち。

「ああ、ここにもクロマツ!」

彼らは何とも思っていないけど、

私は彼らの姿を見ると、勝手に親近感を抱き、

勝手に仲間意識を抱いてしまうのです。

「クロマツが応援してくれているから

チャリティランナーの皆さんもきっと完走できる!」

勝手な私の思いをクロマツは知らないだろうけど

やっぱりその姿を見るとなんとなくパワーをもらえる気がするのです。

これって片思い!?