二人で手分けして外回り

飛ばされてきます。まったく珍しくないいつもの宮城の光景です。

強風で東北本線、仙山線が遅れるのもいつものことです。

2月2日、朝カーテンを開けると薄っすら雪が積もっていました。

今日、浅野さんは宮城の支援者訪問、私は行政当局訪問。

二人で出張に行くと、現場実務以外はほぼ別行動。

一日まったく1度も会わないってこともないですが、

手分けすることで、倍の件数をこなせるので。

私は、県庁森林整備課、仙台森林管理署、名取市役所農林水産課へ。

平成29年度計画、28年度報告、着手届、入林届など、

私たちが義務付けられている、基本中の基本の書類提出。

決して難しい書類ということはありません。

ですが、重要な書類です。

その後2件は浅野さんと合流。

新しく会員になって下さった空港鉄道の社長と面会。

広報について相談。空港鉄道利用客へのアピールを考えています。

一日利用客は9,000人。半数は空から海岸林を見る人たちです。

少しでもわかったうえで見てほしいですから。

社長さんたちも、よーく私たちのことわかってくれています。

その後は、環境省東北事務所主催の「みちのく潮風トレイル」

ワークショップに出席。大槻さんと私たちで。

大槻さんにも申し訳なかったのですが少し早くご無礼。

そのため自宅には21時には帰れました。

今年は自分の働き方改革にも取り組んでいます。

2月はできるだけ宮城に出張しない。次は27日の予定です。

翌日、県立名取北高校で教員含め900人に講演の機会をいただきました。

卒業式の前日です。心掛けは「力まないこと」でしょうか。

浅野です。

1月27日、報告会で徳島に行く前に香川県の津田の松原を見に行ってきました。

まずは津田の松原の概要を…

津田の松原は香川県東部のさぬき市津田町の中心に広がり、瀬戸内海に面した約1kmにわたる砂浜とクロマツ5,000本余りが植生する

約11haの区域で、瀬戸内海国立公園「津田の松原」として第2種特別地域に指定されると共に、ほぼ同区域で都市公園(風致公園)の

県立「琴林公園」としての二重の指定を受けています。

この松原は安土・桃山時代から先人達が寺社周りの防風林あるいは燃料用として植栽し、大切に育てて年を経るに従ってどこにもない景勝地となったそうです。

ちなみにここのマツは樹齢600年~十数年と様々です。

さて、本題へ。

津田の松原での滞在時間は30分程度。隅々まで見られたわけではないですが、私が発見したいろいろなマツを紹介します。

①ヘビみたいなマツ

②根っこがすごいマツ

樹齢が何年かは分かりませんが、幹も太く根っこは地表に隆起していてなんとも貫禄のあるマツでした。

③大きな切り株

もう少し高めに切ってあったら、座って休憩したくなるような大きさの切り株でした。

④ご老体

樹齢600年を超しているものかもしれません。もう、支えがなくては枝を伸ばしていられないようです。

⑤いろいろなところからのマツ

いろいろな地域から持ってこられ、植樹されたマツがありました。

静岡や鹿児島などの太平洋側だけでなく秋田や福井など日本海側のものもありました。

真ん中のマツは周りに光を遮られ、成長を阻害されているようでした…。

たった30分歩くだけでもいろいろなマツを発見できました!

もう少し、津田の松原について書きたいことがあるのですが、長くなるのでまた次回…。

待望の・・・!!!!!

海岸林担当の鈴木です。

もう2月、立春です。

1月、海岸林担当みなで今か今かと心待ちにしていた数字があります。

本日、ついにその数字に到達しました!

お気づきでしょうか?

海岸林ホームページのトップページ右側に「最新の寄附状況」を掲載しています。

現在掲載の数字は

「現在の達成金額 498,878,449円(2016年12月末現在)」

もうすぐ5億!いつ達成するだろうか?と11月から担当者でカウントダウンしていました。

1月30日 1月の寄附金額を集計してみました・・・残念ながら到達していませんでした。

来月に持ち越しか・・・と肩を落としていたところに、大阪マラソン組織委員会からの昨年10月の大会の募金額の通知が届きました。

めでたく5億円に到達です!!!!!

5億円をクリアしたご寄附が大阪マラソンでの募金というのが嬉しいです。

おそらく何千人という方々からの少しずつの積み重ねの募金。

このプロジェクトでは、「多くの方から少しずつ」協力いただき目標を達成したいと願い活動してきていますので、何よりうれしいです。

これまでご協力くださったみなさん本当にありがとうございました!

とはいえ、まだ折り返し地点です。

マラソンでは折り返し地点を過ぎてから苦しいポイントが待っています。

目標達成のために、多くのみなさんのお力を借りてゴールに向かっていきたいと思います。

これからもご協力よろしくお願いします

プロジェクト報告会in四国

こんにちは、浅野です。

1月26日~28日まで四国に出張してきました。

今回は高松・徳島・四国センターの3ヵ所で報告会の場をいただきました。

小林省太さんによる外側から見たプロジェクトの報告のあとにボランティアについてと支援の広がりについて

お話しさせてもらいました。

3回で85名の方が聞きに来てくださり、寄附・募金は約95,000円になりました。

ありがたいです。「ボランティア行くね」と言ってくれる方がいたり、「ボランティアには行けないから募金するわ」と

言って募金に協力してくださる方がいたり、と真剣に報告を聞いてくれたんだなぁ…と実感。

“プロジェクトのことを理解して、少額でもいいから、多くの人に。”

簡単なことではないですが、地道に報告会をしていれば広がっていくんだなぁ…と。

その証拠と言ってはなんですが、高松、徳島の報告会に来てくださった方が

それぞれのブログにプロジェクトのことを書いてくれました。

その記事がこちら → 高松 http://www.0011.co.jp/company/diary/index.php?d=20170126

徳島 http://ameblo.jp/tokimekiflow/entry-12242373420.html

少しでも多くの方に知ってもらえるよう、これからも全国で報告会をおこなっていきます。

1月26日~28日 香川と徳島で活動報告会を行います。(講師:元日本経済新聞論説委員 小林省太氏)

1月26日~28にかけて、香川県(2ヵ所)と徳島県、計3ヵ所での活動報告会を行います。

今回は小林省太氏(元日本経済新聞 論説委員)と浅野がご報告させていただきます。

【日時・場所】

1月26日(木) オークラホテル高松 別館 玉藻の間 50人 16:30~17:50

※報告会:無料 懇親会18:00~19:30(希望者):会費 5,000円

1月27日(金) 阿波観光ホテル 3F 会議室 50人 15:00~16:30 ※報告会:無料

1月28日(土) オイスカ四国研修センター 50人 10:00~11:30 ※報告会:無料

詳細はこちら → http://www.oisca.org/kaiganrin/3647

お近くにお住まいの方、近くに来られる用事のある方、ぜひお越しください!!

久しぶりの「前浜」遠州灘海岸林

こんにちは

海岸林担当の鈴木です。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

年末に里帰りしました。

私の故郷は静岡県浜松市、実家は遠州灘から1キロほどの所にあり、南風が強い日には潮の香がします。

この地域の人たちは近くの海岸のことを「前浜」と言い、前の家、前の道路などのような表現と同じように、前の近くの海という意味で「前浜」と言い伝えてきているのでしょうか?

「前浜」の思い出と言えば・・・

小学校、中学校の時のマラソン大会です。

遠州灘が学区域内の小学校・中学校だったので、マラソン大会は堤防の陸側を1キロ先まで走り、帰りは堤防の上を1キロ戻ってくるコース。

真冬の寒い中、半袖体操服姿で防潮堤の上を走るのですからたまったものではありません。

運動会や遠足、音楽会などの行事の記憶はほぼないのですが、マラソン大会の記憶だけは強烈に残っています。

前置きが長くなりましたが、

年末に里帰りしたついでに久しぶりに「前浜」に行ってきました。

1年半ほど前に行ったときには防潮堤の工事が始まったところで、立ち入り禁止になっていたため、入ることができませんでした。

息子、甥っ子とともに実家から歩いて10分ほど、数十年前とほぼ変わらない懐かしい道を歩きました。

砂浜に通じる入口に着くとこの看板がありました。

以前は鬱蒼とした松林がここにあったのですが、今はおそらく松くい虫の被害だろうと思いますが、疎林になっていました。

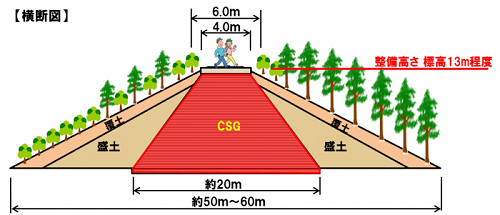

東日本大震災の津波被害を受け、遠州灘でも防潮堤の設置が進められているようですが、名取市の防潮堤はコンクリートですが、こちらはCSG工法という方法で設置が進んでいるようです。

(CSG工法の詳細はコチラ(静岡県ホームページ))

CSG工法で作られた構造物に盛土をしていますので、一見すると土の山です。

盛土部分に植栽をするので、自然の中に溶け込むような景観です。

父によると

伊勢湾台風前は5mの防潮堤だったが、7mにかさ上げしたそうです。

7mの防潮堤の陸側にCSG工法により12mの防潮堤を造っています。これがこの地区に住む人々のいのちを守る役割を果たします。

おそらく昔は、海からずーーっと平な土地が続いていたんでしょうね。

災害が起きるたびに、堤を築き、かさ上げし、これまでの高さになったのでしょうね。

私の生活も防潮堤に守られてきたのだなぁと改めて思います。

久しぶりに砂浜を歩き、波打ち際まで行きました。

10年ぶりかなぁ

風が強く、砂浜を歩く人も少ない為、風紋がきれいに残っていました。

海岸林の仕事に携わるようになり、改めて松林を見てみると、初めて気づくことがありました。

松林の最前線の松の背丈が1.5mほどしかないこと。

昔から見慣れている光景のはずですが、こんなに背丈が低かったかな??

強く、塩分を含んだ風が吹くため成長できないのでしょう。

幹も細いものが多く、植物が生きるのには過酷な環境であることが伺えます。

植栽したばかりのクロマツ苗の出来・・・けっこういい苗を植えてるなぁ

再生の会のみなさんが育てた苗の方が幹が太いような気もするけど、ここの苗も悪くないなぁ

以前は苗の良し悪しなどまったくわからず、ましてや苗に目を留めることもなかったかと思います。

波打ち際を200mほど歩き、息子、甥っ子、父はきれいな石と貝を広い集め、大掃除もせず、のどかな年末の日を過ごしてきました。

こんにちは、浅野です。

今日はちょっと笑ってしまったのでご紹介。

吉田担当部長は先週(1/9の週)、秋田と宮城へ1週間出張していました。

ブログはこちら ↓

http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/?p=16467

http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/?p=16494

http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/?p=16506

この日は出張費の精算をしていたみたいで…

「浅野ちゃんこれこれ」と言って1枚の領収証を渡されました。

・・・ゴイスカ?

吉「いやぁ、気付かなくて。笑」

浅「こんなことあるんですね…」

吉「この間違いは20年で初めてだなぁ」

私も電話で何回言っても「オニヅカ?」と聞かれたことはありましたけど

最初の文字を間違えることってあるんですね…。

今日も本部は平和でした。

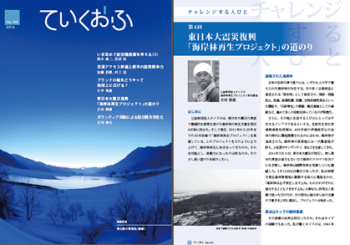

もし1月中にANA機で海外に行く人は…~「ていくおふ」誌にご紹介いただきました~

ANAホールディングスおよび、ANA総合研究所が発行している、

「ていくおふ」誌(2017年1月発行)に当プロジェクトを大きく紹介いただきました。

今年度は原稿依頼がずいぶん増えて、うれしい悲鳴です。

当プロジェクトをご紹介いただくのは、林野庁「東日本大震災にかかる海岸防災林の

再生に関する検討会」座長で東京大学名誉教授の太田猛彦先生(オイスカ顧問)に

ご紹介いただいて以来、2度目です。バックナンバー(2012年 No.131号)

http://www.ana-ri.co.jp/business/takeoff130-139.html

今回は1月末まで

●国際線機内搭載

→各座席には設置しておりませんので、客室乗務員までお知らせください。

●成田(国際)、羽田(内際)、関空(内際)のANAラウンジ、SUITEラウンジに配備

→冊子での閲覧が可能です。

●ANAラウンジ内デジタルコンテンツサービスに掲載

→PDF記事をダウンロード可能です。

自分で言うのも本当に恥ずかしいのですが、仕事ですから、

「もしANA機で海外に行く機会があれば、ぜひご覧ください」

ANAからオイスカにご協力いただいたこれまでの歩み、その時の「稀な体験」も

織り交ぜて、こういう時こそと御礼の気持ちを込めて、一生懸命書かせていただきました。

ゾウを運んだり、海岸林支援のお申し出は2011年8月と早く、

ボーイング787に席をたくさん融通してくれたり・・・

2年連続でANAオープンからもご寄附いただきました。

貴重な機会のご提供と執筆にあたりご尽力いただいた、

ANA総研の皆さまに、心から御礼を申し上げます。

*WEBでの公開は1年後となります。

*ANAのK.H君へ

機内から撮影してくれた写真、「社員ボランティアが撮影」というキャプションは

カットとなってしまいました。僕が撮ったようになっていて本当にゴメンね!

1月13日夜、やはり降雪。

翌日朝、あまり積もってませんでした。

曇天だし、いい写真は期待できなそう。

なんだかんだ言って、雪の写真は貴重。積もるまではあまり降りません。

林広報室長とやり取りしながら、毎月クロマツの生長を追い続け、

多くの方に広報してくださる三菱UFJニコスのカード会員情報誌

「Partner」担当のMさんに送る写真を送ろうと現場に。

知らないオジサンが飛行機を撮ろうとクロマツ林の中に入って行った。

三和建設の各種工事は今日も続行中。人数は少なかったけど。

現場の様子、ご覧ください。

1月13日夕方、「今晩は雪だろう」と判断。

雪の写真も撮っておきたいので、帰京予定を変更し、名取に宿泊。

仙台で降っても、名取では降らないことも多いし。

翌日、路面も凍結しているので、少しゆっくりの起床。

まずは育苗場へ。寒冷紗が、風で何か所かまくられていたので手直し。

今期一番の寒さ。事務所につららができていました。

「仕事は少しだけ」と思っていたのに、ついつい長引いて昼に。

窓から見てもカラスとムクドリしかいない。

あんなにいつも騒がしかったスズメなど、今頃どこにいるんだろう?

あまり積もっていません。2cmというところ。

雪の育苗場、約18万本を、どうぞご覧ください。

*全部は一枚に収まっていませんが。

明日は雪の名取の松原を。