名取市内の学校訪問など

いつも通り、宮城県全域に告知するより遥か先にまず市内最優先。

「今年は申し込みの出足が早いでしょう。もう4年目ですから。先着順で、

定員に達したら締切ります」と一言添えて。

慣れてますから、行くべきところの大半を4時間で終わり。

行列を避けて「いぶし」で旨いラーメンにありつきました。

ラグビーで有名な国立仙台高専、ボクシングで有名な県立農業高校、

県立看護学校、農業大学校、JA宮城学園、尚絅学院大学など20カ所ぐらい。

渡された人が看過できないセールストークも夫々添えました。

こうやって回ると、浸透度とかいろいろなことが分かります。

まだまだですねー。チラシ置くだけじゃダメなので、もう一手繰り出さないと。

でも、案外、知られていることも分かりました。

駅で写真展見た。先週河北新報に出てたよね。鈴木英二さんにヨロシクね。

寄附金のチラシも一緒に配るわよ。などなど。女性の反応が多かった。

仮設住宅の方や、ロータリークラブの方などは、よく理解してくださっていて。

「この絵は閖上出身のicoさんが描いてくれたんです」

「なとラジに出てる人ー?」icoさんも知られてますねー。

「昨日、icoさんからチラシいただいてます!」という人もあり。

でも我々、チラシ配るの早すぎ? 開催2ヵ月半前。

毎年連休明けまでは、なかなか申し込みがなくヤキモキするのが実情。

今年は播種・植付・施肥などと名取事務所引っ越しが重なるかもしれない・・・

(すぐ近くです。直線距離120m先)

申し込みがなかなか来なくても、先手先手で進めなきゃならないのです。

まず、1の矢は放ちました。

10代20代にターゲットを広げました。

去年より少しでも多くの若い人に来てほしいです。

2の矢はもう少し先に。

自力だけでなく、他力の手も、繰り出されることになってます。

しばらくドンと構えて、現場の通常業務に集中します。

2016年の植栽木モニタリング調査の報告書・写真報告を公開しました。

http://www.oisca.org/kaiganrin/3667

東京本部3人でチェックし、最終として佐々木統括に目を通してもらいました。

9月に空中断根を終えて根おろししてから約2ヵ月、(窒素の多い液肥の)住友一号で

(根元直径を)太らせるんだけど、その年その年違うんだよな~。雨が多いか少ないか

だけでもぜんぜん違う。同じという年はない。そこなんだよ~。そういうキモの部分は

言葉では説明できないんだよな~。液肥のかけ方も、ちょっと違うだけで、隣なのに

太かったり細かったり。

こういう細かい(けど大事な)部分は端折ってます。キリがないので。

3県全体の海岸防災林の再生は、これからが本番です。福島では600ha、宮城は750haが全体計画。

これは宮城県HPで毎月更新されている「復興の進捗」。海岸防災林の項目もあります。

http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/shintyoku.html

例年通り、報告書は公共工事や他のNPOの実務者の参考にしていただくことも意識しているので、

関係者の目に届くようアナウンスもしたいと思います。研究者が視察に来ることも多いし。

すでに論文の対象にもなっているし。

今年の植付では、種不足のため宮城県に提供された岡山県産・香川県産のマツノザイセンチュウ

抵抗性クロマツ、宮城県網地島産のかなり抵抗性があると考えられているクロマツの植栽も

ありますので、最低数ヵ所は調査地を増やすことになります。

汀線から400mの最内陸部に植えた広葉樹の調査も行います。

被災地全体においての今後の研究材料は少しでも多いほうがイイ。

その一助になればと思います。

調査にあたっては、今年もボランティアの協力を得ることになります。

皆さま、どうぞよろしくお願いします。

県立名取北高校での講演

今年楽天ゴールデンイーグルスに入団し、開幕投手に決まっている岸孝之投手の母校。

今日は宮城の同い年の子たち、全校生徒833人と、先生を前にする。

2月は仕事が立て込み、ほぼ徹夜の日が続いた。その大詰め。

名取市出身のイラストレーターicoさんの手による植樹祭募集チラシが前日に届いた。

「配布1枚目は北高」というスケジュールで本部の和代さんも、icoさんも

「去年のように、また今年も現場に来てほしい」と思いながら準備を進めてくれた。

ずっと想っていると実現するものだ。

グランドで部活の練習をしている生徒さんを眺め、彼らといつか一緒にと何度も想っていた。

去年春、あるマスコミの方の仲立ちで、校長先生と教頭先生とご縁ができた。

そして、植樹祭に自分で手を上げてきた生徒さんが30名が参加。

閉会式の時、その30人の存在感は大きく、雰囲気を作った。

プロジェクト自体の、究極の雰囲気ってこういうことなんだろうなと感じた。

あの日の一瞬、なにかの力が働いたのかもしれない。

初めての植樹祭の閉会式で、虹が出て全員で見た時のように。

今日の私の講演自体は、上手く話しできたとはまったく思わない。

ですが、ギリギリで仕事してきた2月、最後の最後まで精一杯準備して臨んだ。

まず知ってほしい。そして、1年に1回でもいい、3年に1回でもいい、

そしていつか、行きたいと自分で思った時に、力を貸してほしいと言いたかった。

一人の力は小さいけど、それでも自分の力を活かそうと言う人を増やしたい。

プロジェクトの意義はこういう処にある。

今日は教育現場のナマの雰囲気、学校全体の一面を体で感じた。

先生やマスコミの方から様々なことも教わった。

喰らいついて聞いてくれる生徒さんの顔が見えて嬉しかった。

東京の息子、娘に届けたい気持ちもあった。

私のほうがお世話になった気がして、なにか申し訳ない。

若い人と一瞬だけでも接することができて途方もなく嬉しい。

今日は地震で電車が止まって、帰宅はならなかったが。

名取市海岸林再生の会 研修会

2月16日(木)、名取市海岸林再生の会の研修会に出席してきました。

今年度の振り返りとこれからの活動スケジュールの確認、育苗場の視察と植栽地の視察でした。

2016度は約10ha、5万本でしたが、2017年度は14ha、7万本を植栽予定です。

植栽開始は4月17日ごろ。職人さんたち、よろしくお願いします。

播種の量は、2016年度と比べてほぼ半分の54,000粒。

これはGW前の4月28日、29日を予定。ゆっくりとGWを過ごすために皆さん頑張りましょう!

播種のための準備となるコンテナの土詰めは3月20日ごろから。

今年も本格的に現場が動き出す時期ですね。

久々に集まった再生の会の皆さんもあと1、2回しか播種をすることがないと聞き、

「ちゃんと心を込めてまかないといけないねぇ」とおっしゃっていました。

植栽地に移動してからは、同じ時期に植えた苗でも相当の差があること、

1年見ない間に2mを越すマツがでてきていたこと、2016年度に植えた箇所の

水はけの悪さなどをご自身の目で確認。

話に聞くだけでなく、元気に成長したマツを実際に見て皆さん驚きと喜びの混じった顔を浮かべていました。

研修会後の新年会では、久々にいろいろな話を聞かせてもらいました。

「再生の会ってもののお陰で普通だったら会わない人と会えた」

「最初はこの人だれ?って感じだったけど、いまは会って話すのが楽しい」

「あと少しで終わっちゃうし、しっかりやらなきゃねー」

「ボランティアの人のおかげで二足のわらじを履けるんだよね」といった苗作り、再生の会の話や

「震災の時はどうなるかと思ったけど、孫がいてくれたから今がある。

震災後から自分が育てたようなもんなんだぁ」など。

やっぱりたまに会うと新鮮ですね。今年の活動も頑張りたいと思います。

2月はゆったり勤務、「働き方改革」「プレミアムフライデーを」なんてまったく甘かった…

いつも以上の仕事量。宴会は長大幅削減、20日以上名取に出張しないのも2年ぶり。

それも2月だからできること。目下、臨戦態勢目前。1つずつ各個撃破で解決しました。

2月27日、久々の名取事務所。3週間ぶり。

再生の会の菅野さん、相変わらずどこまでも明るい。

「ねぇ~吉田君、どうするとイイと思う?(全国苗木品評会で天皇賞を取ったら)」

(ご自分のデスクに宮城県品評会の写真データを貼ってある…、それを手に取って眺めてる)

「そりゃぁ、1泊旅行、行けばいいじゃないですか。恐山でも、八甲田山でも」

(っていうか、そもそも天皇賞っていうの、そういうのナイんですよね~)

(この前、浅野ちゃんから農林水産賞の資料渡したじゃないですか)

(1ヵ月前も同じこと聞きましたよね~)

「そうじゃないのよ~、早く何かやらなきゃ~」

(みんなでオべべ買ってパーティーやればいいじゃないですか~)

(中締めの後はその場でカラオケで、再生の会らしくていいじゃないですか)

「やっぱり、今回はいつものあの店じゃないのよね~」

(それって、植付・出荷の、クソ忙しいど真ん中でやるってこと?)

(ってゆうか、1ヵ月、ずーーーっとそれ考えてません?)

まだ写真眺めてる・・・

「やっぱり、この真ん中のマツがイイと思うんだよね~」

(もう完全に独り言)

「写真撮ってイイっすか?」

(ポーズ取ってますよね。嫌がりもしない・・・)

でも、そういう菅野さんこそ、いつのまにか完全にプロの世界の人。

6年前、仕事も家も津波で完全に失ったのに。クロマツにもまったく縁がなかったのに。

佐々木統括:「樹液が動きだす。水遣りどうしようか・・・」

吉田:「明後日、雨ですね」

佐々木統括:「10㎜は降ってくれないとな」

名取は過去5年の2月、2月後半だけを比べてみて、極端に降水量が少ない。

27日夜、「今年の東北は暖冬」とニュースで流れた。

佐々木統括と菅野さんと仙台空港測候所のデータと睨めっこの季節到来。

菅野さん:「やー、今日も静かだ~」

(臨戦態勢目前を楽しんでる。そのセリフ、今日2回です)

あと1時間したら、「ねぇ~吉田君、今日のおかず何がいいと思う?」って始まるんだろうな。

いつも通り、一番菅野さんがやらなそうな「酢豚」って何度でも言います。今年も。

それにしても、本当に一生懸命、松に向き合ってくださるプロだなあと思います。

このプロジェクトに不可欠な存在だと、いつも思うんです。

2月26日(日)まで香川県立文書館でパネル展示中です

こんにちは。四国支部の池田です。海岸林再生プロジェクトのブログには久々の登場です。

さて、先月末に四国支部内(高松市・徳島市・四国研修センター)の3ヵ所で報告会を開催したことは

浅野さんのブログで紹介されています(☞ http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/?p=16587 )が、

その報告会に参加して下さった香川県森林センターの方のお取り計らいにより、14日から

26日まで、香川県立文書館で開催中の「創る 守る 香川の森林」という治山事業や防災の視点

から森づくりを考える催しで、パネルやパンフレットなど展示させていただいております。

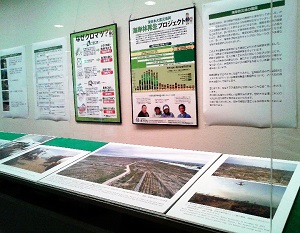

株式会社ニコン様に制作いただいた美しい写真パネルですが、今回はガラスケース内に並べられ

更に立派な展示となっています。(通常は写真撮影不可。今回は特別に許可いただき撮影。)

採種の様子を解り易く紹介した展示もあり、多くの方に是非ご覧いただきたい内容です。

(香川県立文書館はコチラ☞http://www.pref.kagawa.jp/bunshokan/use/index.html#s03 ※月曜休)

写真展 終了しました!

今回は「クロマツと1,900人の汗」というテーマで人をメインに写真を展示しました。

毎日見に行っていたわけではないので、どの程度の方が見てくれたか分かりませんが…

こちらは名取市在住のイラストレーターのico.さんからメール。

“昨日名取駅行って参りました。

ノベルティはがきもディスプレイされていましたね!

数人がじいっとパネルを読んでいて、関心の高さが伺えました。嬉しいですね。”

息子さんと見に行ってくれたスーパーボランティアK氏からは

“名取駅自由通路行ってきたです。息子大喜び。”

という連絡をいただき、さらに 写真展最終日には

“夕べ、写真展が明日で終わっちゃうんだよと

息子に言ったところ

「もう一回連れてって!写真撮って!」

とのことだったんでもう一回行ってきました。”

と息子さんの写真を送ってくださいました。

こうやってわざわざ見に行ってくださる方がいるというのはうれしいですねー

設置の際も撤去の際も立ち止まってみてくださっている方がいて、

こうやって少しずつでも広まっていってくれるといいなぁ…

またやりますので、今回行けなかったという方も次回はぜひ!!

こんにちは、浅野です。

遅くなりましたが、津田の松原に行って紹介したいと思ったことを書いてみました

①私を5分使ってください

これは今まで何度かブログに登場しているのでご存知の方もいるかもしれません。

でも、私が津田の松原に入ってから「私」は留守ばかり…。

1本目、2本目、3本目…あ!あった!…ん?なんか小さいような??

小さい頭でもちゃんと使えました。

②松ぼっくり

マツの下に必ずと言ってもいいほど落ちている松ぼっくり。

なぜか拾いたくなります。種残ってるかなぁ?とじっくり見てみたり、

これは何に食べられたんだろう?と考えてみたり…。

今回も案の定、拾っちゃいました。

・・・食べ方が汚い。リスではなさそう。

リスがきれいに食べるとエビフライみたいになるんです。

ここでは発見できませんでしたが…

③遊具と池

松林の中に遊具と池がありました。

ちなみにこの池、海水を引いて作っているので水はしょっぱいそうです。

公園の中なので遊具があるのは当たり前と言えば当たり前なのですが、

海を見ながらブランコで遊んだり、ベンチでまったりしたり…いいですねぇ。

いい具合に日差しも遮ってくれそうで夏でも過ごしやすそう。癒しの空間でした。

④2本の橋

津田の松原(琴林公園)には2本の橋があります。

名前は「出逢い橋」「見逢い橋」、「願い橋」「叶え橋」。

なぜ名前が4つもあるのかというと、渡る方向で名前が違うそうなんです。

1本は出逢いが訪れる橋、もう1本は願いが叶う橋。

ちなみに私は渡っていません。知らなかったので…。

渡っておけばよかったです。次、機会があったら渡ってきます。

2月15日までJR名取駅で写真展「クロマツと1,900人の汗」

今日から15日まで名取駅で写真展。

今回は期間も、枚数も半月だけ。

いつものように地元の大槻さんが手伝ってくれました。

名取駅は「一日20,000人が利用する」と聞きました。ホントに~??

年2回、ここを利用してます。無料ですし。

ですから、浅野さんを含めた我々は、もう慣れたもの。

74歳の大槻さんは、草刈りも、飲むのも早いけど、写真の設置はもちろん早い。

40枚、30分で設置完了。

今回は「クロマツと1,900人の汗」というイメージ。

表情中心に、鈴木和代さんが選んで、完璧な説明付き。

仙台ニコンの皆さんにも見ていただけるように、東京の本社にシェア。

名取北高校は、試験が終わったら全校生徒に伝えていただけるとのこと。

今月末、全校生徒に講演する機会をいただいています。

明日は林野庁仙台署、宮城県庁、名取市役所にもシェア。

「んー完璧だ」

きっちり自画自賛して撤収。

さっそく、足を止めてゆっくり見てくださる方が何人も。

地道に理解してもらえればいいんです、うちの仕事は。

よしだ:「お茶でも行きますか!会議、会議」

おおつき:「イイ店できたんだよー、そこいこー」

山のほうに5分で到着。

あさの:「吉田さんがまったく行かなそうなお店ですねー」

おおつき:「ボクは紅茶」

よしだ:「ボクもソレ」「ショートケーキも」(いがいと好きなんで)

あさの:「・・・(真剣に考え中)」

今月来月の打ち合わせと情報交換はホントに。

おおつき:「ボクはホントに楽しいんだ~」

いつか、全国講演やってもらいたいです。

2年半で2m超えクロマツの「根元径」計測結果

例年通り、モニタリング調査報告書をHP公開準備をしてます。

ですが、モニタリングはキチッとやっていたのに、ちょっと忘れものが。

最大クラスのクロマツの「根元径」の計測をしてなかった・・・

ということで、2月1日午後、現場に行きました。

今日夕方は、専門誌「森林技術」3月号に佐々木統括が執筆したので、その入稿の補助、

明日は国・県・市に来年度計画、今年度報告など一切を提出のため、再生の会との最終調整、

その他、2・3月の予定確認や、情報交換を2時間で片付けねばならない。

名取事務所の引っ越し予定先も見に行かねばならない。

(今の事務所から200mだけ、夏以降に計画中)

ということで、チャッチャとやらねば。

とりあえず、2m超えたモノだけにしよう。(それならすぐ終わるだろう)

結論として、2014年植栽の約70,000本のうち、5本が2mを超えていました。

●2mクラスがあるのは、通称「1区」のゾーンに集中。

2区ほかは樹高平均1m弱。それが我々の現場の平均です。

また、土もなにか違うんでしょうねー。成分なのか、透水性なのか・・・

ここが今まででダントツ一番固い土なのに・・・!!!

岩も多く、植付に苦戦した場所でした。ツルハシも使ったぐらいです。

●なかでも、コンテナ苗ではなく、裸苗のゾーンに集中。

やはり、裸苗のほうが初期生長が早いですねー。

これが最大の理由だと思います。

●しかも、1区の中でも海に近い東側ばかりに集中。

二つの「カンプウ」(寒風・乾風)の「蔵王おろし」(西風)のアタリ方が

一番弱いということもあるんでしょうねー

私が測りたかったのは、樹高より「根元径」。

充実度を示す指標と思っています。

あらためて、びっくり。太い! 植えた時は9㎜か10㎜。(苗の高さは20~30cm)

5本すべて、宮城県産精英樹クロマツの「裸苗」

サンプル1.樹高220cm、根元径6.1cm

サンプル2.樹高202cm、根元径5.5cm

サンプル3.樹高203cm、根元径4.9cm

サンプル4.樹高213cm、根元径6.5cm

サンプル5.樹高206cm、根元径6.0cm

6cmを超えてるなんて思わなかった・・・

測り間違えたかと思い、2度ずつ測りました。

歩きながら、野鳥がキレイに食べられ、羽だけ残っているのを幾つも見つけました。

猛禽類が仕留めて先に食べ、哺乳類があとを見事に食べたのかもしれませんね。