3月18日(土) ボランティア報告 消防署にて その3

創造的復興という大きな宿題

3月7日、オイスカ西日本研修センターの海外研修生と職員15名と、

宮城県支部松島の会との交流会がありました。

会員を長年続けていただいている佐藤さんが音頭を取って開催。

松島周辺に会員が30人程に増えました。宮城全体でも会員は増加。

世界にも目を向けながら、海岸林の仕事を成功させねばなりません。

宮城では、オイスカ=海岸林

福岡では、オイスカ=海外研修生

両地区ともにオイスカの一大基幹事業が展開されている地元一般市民にとって

こういうイメージになるのは無理はありませんし、私自身も当面は宮城で

手一杯ですし、寄り道や集中力散漫は排除せねばなりません。

そうは言っても、宮城ならではの世界に対する協力、我々のこの復興最前線の

経験を次にどう展開するかは、大きなテーマです。海岸防災林のみならず、

宮城の農業技術を自然体で、世界に役立てることができないかとも

しばしば考えています。

世界の大半の農家は「小規模」であり、将来の食糧危機予測は想像以上に

深刻でもあります。カンボジアやモンゴルの研修生と話しました。

彼らは知りませんでしたが、FAOによるこの2か国の食糧自給シュミレーションは

アジアでも指折りの悪さ。どんなに事態が好転しても危機的な両国です。

話は変わりますが、3.11前後、宮城・福島の被災地を車で2往復しました。

確かに農地の大半は復旧を終えています。その上、従来の小区画から大区画

(100m×100m)にされているのは、法人・グループ化、大規模化、集約化が

進んでいる証しとも言えます。しかし、目を凝らして定点観測すると、

稼働率・回転率、手が回っていない姿も見えてきます。

名取では明るいニュースも聞いています。

海岸林の横のビニールハウスで、「北釜クイーン」(メロン)の栽培が復活します。

NHK仙台のニュースには、名取市海岸林再生の会の櫻井勝征さんが、メロンの熟練技術者

として珍しくメガネをかけて画面に登場しました。

震災後4月に立ちあがった北釜耕人会は、来月株式会社になります。

3夫婦で38棟の大きなビニールハウスでチンゲン菜と小松菜を育てています。

手堅く経営を進める姿を6年見てきました。どう見ても黒字です。

復興の一端を担うものとして「創造的復興」という言葉は寝ても覚めても

頭からいつも離れません。小さいことでも、何か一つでも新しいものを目指したい。

3月18日(土) ボランティア報告 悲しかったこと

ウェストポーチ、パソコンのマザーボード、

陶器のカケラにガラスのカケラ。ついでに鉄筋も。

これって何だと思いますか??

驚いたことに今年の植栽予定地の盛土(の一部)から出てきたものたち。

こんな鉄筋もゴロゴロゴロゴロしていました。

左が昨年の植栽地脇の道の写真。右は今年の植栽地。

私には同じにように見えてしまいました。

土が足りない中、植栽地に使う土がないのも分かります。

誰かを非難するつもりは全くありませんが、

ただただ悲しく感じました。

命あるものが息づいていくその基盤がこれかと思うと

今考えてもクロマツがかわいそうで涙がこぼれます。

私が勝手にそう思うだけで、もしかしたら当のクロマツは

実は全く気にしていないのかもしれません。

どんなものでも栄養にして成長していくのかも。

あれだけ強いクロマツですから。

環境を理由にやる気をなくしたり、それを言い訳に

力を発揮できなかったりするのは人間の弱さかもしれません。

だから、風が吹いても寒くても乾燥していても文句も言わず

ただすくすくと伸びていくクロマツに感動させられるのでしょうか。

私にはクロマツの本当の気持ちは分からないけど、

針金やガラスの破片など危ないものがたくさんある現場で

植栽作業にあたる皆さんにケガのないように祈るばかりです。

3月18日(土) ボランティア報告 消防署にて その2

救命講習が始まる前、各自申請書類への記入を行いました。

浅野が「なかなか見ない風景」と笑ったのは、おじさん3人が机に向かう姿。

現場ではきびきびとした動きを見せるボランティアのOさん(中央)と

いつも車で栃木から通って来てくださるMさん(左)と吉田でした。

「今日何日でしたっけ?」

「平成29年3月18日です」(やさしく教えてくれました)

(吉田)「オレ、自分ちの住所忘れた……」

(それはあなたにしか分かりません)

学校で、悪ガキ3人を先生が優しく面倒を見ているような感じでした。

確かに現場では見られない、めずらしい光景(笑)

先生の監視の下、試験を受けている学生のようにも見え ちょっぴりほほえましく感じました。

3月18日(土) ボランティア報告 クロマツの今

久しぶりに見たクロマツはだいぶ葉が黄色くなっていました。

頂芽が真っ白なモコモコ(に見えるだけで実はカタイ!)の防寒着を

まとっているのもこの季節ならではの姿ですね~。

吉田の話ではしばらく乾燥していたところにまとまった雨が降り、

これでも少し葉が青々として来ている状態なのだそう。

少し水はけの悪いところはまだ土に水を含んでいました。

恐らくここは常時このような状態なのだと思います。

この一帯は成長が芳しくありません。

下の写真を見てください。防風柵の右側の一列がとっても青々としています。

やはり風の影響を受けないと元気に成長するのでしょうね。

佐々木統括が言う「寒風」と「乾風」がいかにクロマツにとって

ストレスなのかということを、こうした成長の差から感じます。

こんな成長の差もありました。

左の写真の手前にある小さなクロマツの背丈はボールペンとほどんとかわりません。

でもその奥にあるクロマツはずいぶん成長しています。そのマツが右の写真。

枝もたくさん出ていますし、背丈もボールペン4~5本分ぐらいでしょうか。

それからこんな成長も目にしました。

左は2014年7月に撮影されたもの。三角の防風柵の中に閉じ込められてしまった

苗をかわいそうに思ったものです(手前に小さく頭だけ見えているのが分かりますか?

草場刈りが目立って苗があるのが分かりにくいかもしれませんが……)。

でも成長は抜群。日当たりが悪くても風から守られているのが要因かもしれません。

こんなふうに柵からニョキニョキと頭を出しているのを見て

「ここのところ、柵切っちゃおうか」(ナイスアイデア!)

「柵ごと盛土の下に転がしちゃったら?」(それもいいかも)

などとボランティアの皆さんもあれこれ意見を出していました。

どうするのがいいのか……?

クロマツの成長は本当にさまざま。

どの子を見てもとってもかわいくて、いつまでたっても飽きません。

ボランティアの皆さんが愛着を持ってくれているのも本当にうれしいことです。

3月18日(土) ボランティア報告 大出血!?

活動中、自分の手を見てびっくり!

手が血だらけ。

午前中救命講習で習った止血方法が早速役に立つ……

……という訳ではなく、この作業でついてしまった水性ペンキです

↓

分かっていても、見るとギョッとしてしまうのです。

しかも洗ってもなかなか取れず、帰りの新幹線の中で

ウェットティッシュでぬぐい取るようにゴシゴシゴシゴシ。

やっときれいになりました!

今回はさすがリピーターの皆さん! と感心する

工夫が飛び出しました。一番初めはラーメン屋さんからもらってきた

割り箸を洗うところから始めていたことを考えると、年々効率よく

作業ができるようになってきています。

分かりますか??

早く乾くように、また段ボールにペッタリとペンキが

つかないように、棒の上に割り箸を斜めに置いて隙間をつくっています。

せっかく50本ずつまとめて並んでいたものが

全部崩れてしまうのです。何人が蹴りましたかねぇ……?

でも無事に作業は完了。

植樹祭で植える1万本分の目印が完成しました。

(この日は半分だけ。昨年11月のボランティアの日に半分終えていました)

3月18日(土) ボランティア報告

広報室の林です。

4ヵ月ぶりに現場に行ってきました。

冬の間、静かだった現場が動き出します。

18日は4月以降のボランティア活動に向け、リピーターの皆さんに

お集まりいただき、名取市の消防本部で救急講習に参加しました。

キビキビとした若い講師の先生たちに心肺蘇生法を中心にご指導いただきました。

詳細はまたあらためてご報告しますが、3度目の受講となった今回、

一番勉強になったことをご紹介。オイスカの本部事務所の近くにAEDを

設置している事業所があり、「何かあったらここで借りられる」と思う反面、

夜間はどうしたらいいのだろう、人命救助のためなんだから、

ガラスのドアを割ってAEDを拝借してもいいのだろうかと

疑問に思っていたことをぶつけてみました。すると心肺蘇生のための行為中に起きたこと、

例えば、肋骨を折ってしまったとかいうことに対しては罪に問われないよう法で守られているが、

AEDを借りるための器物破損は別問題だということ、そしてたいていの「パチンコ屋」には

AEDが設置されているということを教えていただきました。

永福町商店街のパチンコ屋、遅くまで営業していたなぁと、ちょっと安心しました。

3時間の講習を終え、先生たちと記念撮影。

お昼休憩をはさみ、作業開始。

植樹祭に向けた準備がメインです。

皆さんご存知、割り箸の色塗り。

今年はなぜかオレンジ色が新登場!

さすがリピーターの皆さん。5000本があっという間に着色されていきました。

(これについても後日詳細を報告します)

↓ 配布資料の挟み込み作業も

割り箸を乾かしている間、植栽地に向かい、地震発生時の避難経路確認などを行いました。

また、これまでの植栽地、今年の植栽予定地などを視察。

以前との大きな変化はゴミが多く投棄されていること。

以前との大きな変化はゴミが多く投棄されていること。

吉田が皆さんに説明をしている間、浅野がゴミ拾いをはじめ、森さん(右)がお手伝いをしてくださっていました。ゴミは肉のパッケージやもやしの袋、卵の殻や割り箸など……どうやら鍋を楽しんだ後のゴミが捨てられていたようです。どうしてこんなところに??

森の中に不法投棄されたテレビなどの家電製品をはじめとする粗大ゴミをこれまでたくさん見てきました。処分に困って人目につかないところに捨てていく心理は想像がつきますが、通常のゴミとして処分ができるものをどうしてこのように捨てていくのか理解に苦しみます。

勝手に侵入してきていたずらをしたり、枝を切っていったり(お正月飾り用に業者が切っていく事例があるそうです)するような輩が出てこないよう対策を考えなければならないのはとても悲しいことです。

そんな中、リピーターの皆さんはこれまでお世話をしてきたマツが大きくなっているのを確認し、喜んでくださっていました。2メートルを超える成長を見せるマツもある中、あえて自分と同じくらいの背丈のマツを探して写真を撮ってみたり……。

そんな中、リピーターの皆さんはこれまでお世話をしてきたマツが大きくなっているのを確認し、喜んでくださっていました。2メートルを超える成長を見せるマツもある中、あえて自分と同じくらいの背丈のマツを探して写真を撮ってみたり……。

写真のHさんはANAグループの社員さん。仙台空港のすぐ近くにある現場では、着陸間近の飛行機が見られるのですが、海側から飛んでくる飛行機を見て「あれはどこの?」と聞かれると、かなり遠くからでも識別して「あれはピーチですね」「あれはエバーです。台北からのフライトです」等々、すらすらと答えていました。さすがです!!

野鳥博士のMさんは「(上空を指さして)あそこでヒバリが鳴いてる」とか「あ、ミサゴが何か加えて飛んでる」等、教えてくださり、これまた鳥を見かけては「あれは何?」と質問されるたびに「アオサギです」「あれはノスリ」と答えてくださっていました。さすがです!!

作業は少なかったものの、こじんまりとして皆さんと交流できた

楽しいボランティアの日でした。

来月のボランティアの日から、本格的な作業が始まります。

皆さんのご参加、お待ちしています。

宮城県名取市でオイスカが進めている海岸林再生プロジェクトの現場にボランティアとして

東京からよく来てくれる井上悦子さんと、先日話す機会がありました。まだ20代半ばです。

ボランティア活動のきっかけになったのは、

学生時代に参加したバスツアーで宮城県の南三陸町を訪ねたことでした。

ボランティアが横一列に並び、少しずつ前へ進みながら、津波に襲われた畑に積みあがった

がれきの中から被災者にとって大切なものを見つけていく。そんな作業をしたといいます。

「こういうことは地元の人にはできないんだ。この場所には来たくない人だっているんだから」

そんな話を聞いて、被災者の心情をはじめて知り、同時に自分が代わりになって

やらせてもらってもいいんだ、と納得もした、と井上さんは言っていました。

「地元の方の気持ちも、話を聞くまではわかりませんでしたから」

活動を通じていろいろなことを学んでいくということも、ボランティア活動の重要な要素でしょう。

被災した人々の気持ちには震災から何年たっても私たちには推し量れないものがある。

彼女の話に、そうしたことにも気づかされました。

海岸林はそこに生きる人々の日々の暮らしを守るインフラです。だから、地元の人々が

中心になってプロジェクトを進めていってほしい。しかし、言うまでもないことですが、

プロジェクトの現場は津波に襲われた被災地でもあります。

そのことが地元の人々に持っている意味の本当に深い部分は我々には分からない。

6年前の震災の後、新聞記者をしていたので定点観測をしたくて何度も宮城県石巻市に通いました。

もちろん震災から1か月あまりして行った最初のときの衝撃が一番大きかった。私は、なんとなく、

津波によって多くの人が大切なものを失ったのだと思っていました。それは間違いではありません。

多くの人が家族をなくしたのだから。しかし、がれきの山を見ながら少し別のことを考えました。

例えば、マリリン・モンローの「帰らざる河」という歌のレコードを見つけました。

CDではなくレコードです。「誰かが大切にとっておいたものだ」と、まず思いました。

しかし、もしかしたら、持ち主はもう聞かなくなったのに捨てるに捨てられなくて物置の奥にしまったまま、

そこにあることすら忘れていたのかもしれない。そんなふうにも思えてきたのです。

がれきの中には、およそありとあらゆるものがありました。

そこには、大切なものもそうでないものも、あるいは隠していて人には見られたくなかったものも、

何から何まで落ちていました。津波がすべてを流し去ったということは、ある人の生活の表裏すべてが

津波によってぶちまけられてしまったということでもありました。

私たちはすべてを失うことなど考えずに生活しています。と同時に、

すべてを人前にぶちまけるなどということも決して考えはしません。

震災は、すべてを奪うと同時にすべてをぶちまけるという意味でも、人を苦しめたのではないか。

正しいかどうかは分からないけれども、がれきを前に、そんなことを考えたことを覚えています。

6年たって景色は変わりました。

海岸林再生の現場に植えられた松の成長には勇気づけられます。

しかし、そこはいつまでたっても被災地です。被災地ということは、被災した人々が現実にいる

ということです。そのことを忘れてはならない。井上さんの話は、そのことを教えてくれました。

「記念日ジャーナリズム」などといって、メディアには「○○から△年」が近づくと大きく取り上げ、

その日がすぎるとパッタリ報道をやめる、そんな傾向があります。メディアの中にいた人間からすれば、

そうしたことにはやむを得ない面もあるのです。しかし、海岸林再生の現場は、「記念日」に

関係なく存在し、「記念日」に関係なく人を必要としています。そして、そこを訪れれば、

「記念日」に関係なくさまざまなことを考えます。被災地の現場が持っている意味は、

6年たった今も、これからも、なくなることはありません。

広報室の林です。

3.11を前にさまざまなメディアで東日本大震災のことが取り上げられています。

6年も前のことですし、特に東北から遠い地域の方たちにとってはこうして

メディアで取り上げられるこの時期にしか思い出す機会はないかもしれません。

もし3.11を前に、まだ復興の途上にある被災地の姿を知る機会があったら、

もし3.11を過ぎて、テレビや新聞で目にした被災地の様子に心が動いたら、

小さなアクションを起こしてください。

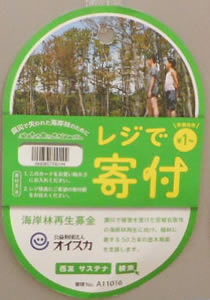

「海岸林再生プロジェクト」では、西友の協力で全国341店舗で募金を受け付けています。レジに設置されたこのカードをスタッフに手渡し、希望金額を伝えるだけで、買い物の清算と同じ要領で募金ができます。

レジ募金の素晴らしい点は、1円からでも募金ができること。金融機関に行ったり書類を書いたりする手間がかからないこと。そして西友が皆さんからの募金と同額を上乗せして「海岸林再生プロジェクト」に寄附をしてくださること。

こんなふうにレジに設置されています→

こんなふうにレジに設置されています→

どうか皆さんご協力ください。

よろしくお願いいたします。