あんどん松 ~piece of NATORI~

広報室の林です。

昨日とっても素敵なプレゼントをいただきました!

以前浅野が紹介した通り、名取市在住のイラストレーターico.さんが

パーソナリティを務めるラジオ番組「piece of NATORI」では、

名取に関する 思い出や想いを募集していて、投稿が紹介されると

その内容にちなんだ オリジナルイラストをico.さんが描いてくださるのです。

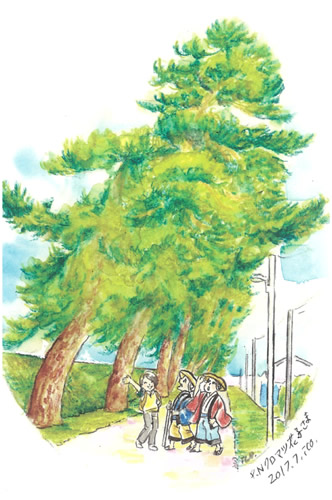

私のはあんどん松のイラストです!

名取川の堤防に大きくそびえたっています。

その昔、伊達政宗の命により、遠州から取り寄せたものだそう。

遠州(浜松)は私の地元で、同郷のあんどん松になんだかものすごく

親近感を持っていて、東京から名取に向かっている時、

あんどん松の姿が見えると「ああ、名取に来たなぁ」と、そんな風に思う

特別な存在なのだと投稿させてもらいました。

イラストの中にいる私は、伊達のお役人さんと遠州から来たお役人さんに

「こんなに大きくなったんですよ~」と案内をしているのだそう。

ico.さん、素敵なイラストありがとうございました。

オイスカ豊田推進協議会 来訪

7月3日~4日、オイスカ豊田推進協議会(以下、豊田推協)の皆さんがボランティアに来てくれました。

2014年から毎年来てくださっていて、今年は29名の参加でした。

このうち、初参加が8名。天候は…2日とも雨予報。しかも台風が発生したという情報も。

さてさて、どうなることやら??

3日のお昼に仙台空港へ到着した一行は昼食をとった後、植栽地へ移動。

最初に「名取市海岸林再生の会」の鈴木英二会長の旧宅へ。

初めての方はもちろん、4回目の来訪の方々も津波の被害に言葉を失っていました。

ちなみにこの家の玄関にあるバラは津波を受けても生き残ったバラです。

見つけたのが自宅でバラを育てている豊田推協の会長の奥様で、鈴木英二会長はそのお名前にちなみ

このバラを「ストロベリーアイス幸子」と命名。 ※ストロベリーアイスはバラの品種です。

作業を始める前に2014年の植栽地を見学。

3mにもなろうかというマツを見て、成長を喜んでいました。

初日の作業はツルマメ。

先月からボランティアの方にはツルマメを抜いてもらっていますが、まだ残りが…。

4日、朝の天気予報。

午前中は県内全域で雨、仙南は大雨。名取市…。

午前中に作業したいのに…とちょっとブルーな気分でホテルを出ると、曇天。

雨さえ降らなければいい。と思いながら作業開始。

2日目の作業もツルマメ。プラス大鎌部隊出動。

作業中はほとんど雨に降られることなく、終了しました。

その後、被災地視察に。

今回は仙台市若林区の震災遺構として整備された荒浜小学校と名取市の閖上地区を見学。

荒浜小学校の見学は初めてだったので、まず震災の日、荒浜小学校・荒浜地区では何があったのか、どうやって避難をしたのかという内容のビデオをみせてもらいました。

やはり、話だけでなく映像もあったほうが理解が深まるようでした。

最後に閖上地区へ。豊田推協の中には、3年前にも訪れたことがある方も。

変わっていないところも多く、復興までの道のりの長さを口にしていました。

2日間とも作業中、外に出ている間はほとんど雨に降られず。

昨年も雨予報で降らなかった…豊田推協の方々は晴れ男・晴れ女なんだなー。

皆さん、お疲れさまでした。また来年もお待ちしています!!

プチクロマツファンの休日 富士山にて

広報室の林です。

昨年12月に神奈川県の真鶴で海岸林の調査に参加したことをレポートしました。

今回は先週末にオイスカが10年計画で続けてきた「富士山の森づくり」の現場で

160名のボランティアの皆さんと一緒に活動をしてきたので、

ちょっとこちらをご報告します。昨年度10年目を終えた

プロジェクトですが、今年度2期目がスタート、モニタリングなどが新たに

活動に加わりました。

富士山ですからもちろん海岸林ではありません。クロマツも見られず、マツは

アカマツ、カラマツが中心でしょうか。

活動はモニタリング(生育調査)と除伐(植えた木のそばに自然に生えてきた

木を伐採する作業)です。「海岸林再生プロジェクト」との比較をしながら

当日の様子をご紹介したいと思います!

こちらがモニタリングの様子。「海岸林再生プロジェクト」で植栽したクロマツも大きなものは3m近くに成長していますが、日頃まだまだ見上げるほどのクロマツはさほど多くありません。

富士山の現場で植えているサクラ、ハンノキ、イタヤカエデ、ブナ、ミズナラなどはだいぶ背丈も伸びており、2mの測量ポール(赤と白に塗り分けられた棒)を持って計測します。

見上げても一番高いところが分からない木も多く、そうした場合は、1人が少し離れたところに移動し、ポールの一番上と木の一番上が同じ高さになるのを確認して、根元からポールの一番下の部分までの高さをメジャーで計測していました。

苗木が黒いネットで保護されているのが分かりますか?

これはシカ害対策のためのネットで、ボランティアの皆さんが一つひとつ巻き付けたものです。

ノギスで根本径を図るには、このネットがちょっぴり厄介ですが、シカ害から守るためですから仕方ありません。活動中、シカを目にすることはありませんが、ここに多くのシカが生息しているであろうことは足元を見れば分かります。

↓これ、シカの糞です!

いたるところにポロポロポロポロ転がっています。

踏まずに歩くことは不可能です。

もう1つの作業は除伐。「海岸林再生プロジェクト」の現場では、クロマツが雑草に覆われているのを救出する作業を行いますが、ここでは、植栽した黒いネットで覆われた木々が、自然に生えてきた“ほかの木々”に覆われてしまっています。“ほかの木々”をノコギリで切り倒していくのが除伐作業。草なら躊躇なく抜けますが、自分の腕程の太さにまで成長した木を切り倒してしまうことに戸惑う参加者の姿がみられます。

もう1つの作業は除伐。「海岸林再生プロジェクト」の現場では、クロマツが雑草に覆われているのを救出する作業を行いますが、ここでは、植栽した黒いネットで覆われた木々が、自然に生えてきた“ほかの木々”に覆われてしまっています。“ほかの木々”をノコギリで切り倒していくのが除伐作業。草なら躊躇なく抜けますが、自分の腕程の太さにまで成長した木を切り倒してしまうことに戸惑う参加者の姿がみられます。それでも森が次第に明るくなっていくのをみて、「こいつ(切り倒した木)がいなくなれば、この木(ネットで覆われた木)に太陽の光が届くから、大きくなるんだな」と納得した様子。時には植えた木が枯れてしまっている場合もあるため、その木の近くに生えてきた“ほかの木”を残すこともありますが、切り倒すことに快感を覚えた人たちは、思い切りよく切っていきます。

「またすぐ生えてくるからいいよ」といいながら……。

ここの現場でもボランティアの指導をしてくれる林業者の方が大勢います。中には若いお兄ちゃんも。お昼休み、「何年目になるのか、どうして林業の仕事をしているのか」質問してみました。

ここの現場でもボランティアの指導をしてくれる林業者の方が大勢います。中には若いお兄ちゃんも。お昼休み、「何年目になるのか、どうして林業の仕事をしているのか」質問してみました。「6年っす」「俺は4年っす」

そして二人とも「実家がやってなかったら、自分はやってないっす」と。

「え? じゃあ仕方なく??」「そうっすね、しょうがなく」

本当は土木関係の仕事に就きたかったのだそう。「しょうがなく」といいながらいい仕事ぶりでした!

ここの現場が何よりも「海岸林再生プロジェクト」の現場と違うのは斜面だらけなのと日影だらけなこと。

日頃、ほぼ斜面がない(あるのは盛土の法面の斜面ぐらい!?)平らな現場での作業なので、久しぶりに急斜面の現場に行って(撮影係だったのであっちこっち移動をしていました)しっかり足腰を鍛えられた気がします。そのかわり、こちらは背の高い木々が周辺にあり、いくらでも日影があります。

「海岸林再生プロジェクト」の夏のボランティアでは、休憩時に日影がなく、暑いのですが、皆さんは斜面だらけの日影ありと平地だらけの日影なし、どちらがいいですか?

富士山の現場は標高も高くて比較的涼しいし、日影もたっぷりあるけど、やっぱり私は平地だらけの現場がいいなぁと思ってしまったのでした。

週末の活動が待ち遠しいです!

名取事務所移転しました

7月4日、名取事務所が移転しました。

新住所:名取市下増田字北原東478

緊急連絡先は070-5550-7394(吉田)050-5319-7527

番地が変わっただけです。もちろん育苗場は2020年までそのままです。

移転先は旧事務所から海に向かって南東120m先。道一本だけ海寄りに。

7月15日ボランティアの日130人を前にしていますが、

今回の朝の集合場所は変えません!(昼休みは新事務所で)

大型バスも従来通り停車を!

案内役を立たせますね。

美田園駅方面から来た場合、今までは、オイルプラントナトリ社屋の手前の角を右折しましたが、

これからは、社屋の向こうの角にある小さなビニールハウスの手前を右折。直進150m。

今までの事務所をそっくり移設しました。

まだ市道沿いの看板は、まだ従来のままです。(近々移動します)

2020年以降の「第2次10ヵ年計画」を念頭に、名取市の市有地をご提供いただきました。

佐々木統括の林野庁時代の先輩の佐藤さんの手を借りて、5月植樹祭前から始まった

引っ越し作業はまだ途中です。ボランティア部隊と林業プロ部隊が草との闘いに没頭している間、

名取市海岸林再生の会は、育苗場管理と並行してコツコツ準備を進めていました。

もともとは宅地。ですので飲み水が取れます。駐車スペースは非常に広くなりました。

市道からの道は広くなく、オイルプラントナトリさんと共用になるので事故に注意。

他の車も案外通ります。ビニールハウス倉庫も近々事務所横に移転します。(これが大変な作業)

移転先から周囲を見渡すと、ほんの少しだけ、遠い将来が見える気もしました。

気のせいかな?

いつもの分業中。ツルマメ抜き取りも快進撃

6月は例年の半分程度しか雨が降りませんでした。

今年の植栽約70,000本のほぼすべてが活着しているのは、そのおかげでもあります。

6月7日から1か月間、460人のボランティアが、マツが見えなくなるほどのツルマメ・雑草地帯の先陣を

ボランティアが担当。今期植栽地約14haのうち3分の1を完了することが出来ました。

松島森林総合の佐々木勝義さん、鈴木純子さん、地元市民の大槻壽夫さんという大ベテランと

オイスカ海岸林チームが指導につきます。ボランティアパワーも増強していますが、指導側も増強。

6月22・23日の住友化学・労組合同チームは、実質1.5日もツルマメと戦いました。

7月に入り、JR連合31名、アメリカ人高校生20名、オイスカ豊田推進協議会29名が

ツルマメの海との格闘を続行。JR連合は、どう考えても歴代最高の仕事のスピードでした。

こちらが唸るほどの。まず会長自ら黙々と。聞こえてくる息遣いは林業会社時代を思い出しました。

プロチーム宮城中央森林組合がボランティアに続きます。

今年もお盆までに2016・2017年の約25haの1回刈りは完了する目途が立った気がします。

もちろん、2014・2015年の約26haは、松島森林総合が、ニセアカシア・葛の薬剤枯殺などを担当。

ススキやセイタカアワダチソウなど、草丈の高い場所も下刈します。

昨年のニセアカシアは、多少の残党はあるものの順調に枯殺しました。

問題は葛。これまでは薬剤を使ってこなかったので、依然旺盛。

ともに、刈ったその場で、切り口にそれぞれに合った薬剤を塗布します。

これはプロの仕事です。

再生の会は引っ越し作業に専念。

7月4日、新しい事務所に入居。電話・電気もつながり、明日は飲める水道です。

育苗場では、宮城中央森林組合の手を借り、空中断根の準備開始。

次の焦点は、倉庫の移転です。

相変わらずオイスカ名取は賑やかです。

6月初旬、震災以降はじめてスズメバチに遭遇。女王バチと思しき大きな個体。

大至急スズメバチの巣をつくらせないように、女王バチ狙いの誘引液入りトラップを掛けたら

即効果がありました。喜んでいいのやら・・・?

植生が豊かになり、スズメバチの巣をつくる可能性が高い名取市海岸林南部2.5km等に

6か所設置しましたが、一番可能性が高い場所でまず1匹確保しました。

誘引液をおなか一杯に飲んで動けなくなるんだそうです。

私が見たときには頭だけ残って、カラダは溶けちゃって無くなってました。

今後ボランティアが作業する可能性が高い場所は、木が小さくハチはまだいません。

いずれにせよ、秋に向けて注意喚起します。

2014年植栽地は、松の枝をよく見ると、アシナガバチの巣ができています。

(意識して探すとなかなか見つからないんですが・・・)

去年はフタモンアシナガバチ(黒くてミツバチよりカラダは小さく、脚は短い)ばかりでしたが、今年はアシナガバチの種類も増えるでしょう。

こういう場所はボランティア作業は避けますが、それ以前にプロによる下刈1回目がすでに完了しつつあります。

ハチ対策の常備品は、

①ハチノック(住化グリーン㈱製) 抜群。蜂の巣を見つけたら丸ごと退治するとき

②毒吸引器 刺されたら即、毒を吸い取る

③塗り薬 量販店には売っていないもの

いつも、こういうものをカバンに常備しています。

また、下刈など育林事業量の増加、ボランティア作業の安全性を考え、プロの指導の拡充を

計っています。佐々木勝義さんに加え、時に応じて、鈴木純子さんというプロ中のプロが

すでに来ています。

KY(危険予知)に関して、ハチを意識する時期に入ります。

巣がありそうな場所を回避するなど、万全を期しますので、ご安心ください。

ボランティアにお願いしている、植栽1・2年目の場所には巣はありませんが。

福島大学「生物多様性保全研究室」の学生さんより

はじめまして。 福島大学の研究科1年(修士1年)で生物多様性保全研究室に所属している曲渕です。 生態系に配慮した海岸林を作るためには現在の状況のデータを残しておくことが重要です。 そのデータをつくるために昨年から植生調査をしています。 今回はその調査の下見として、オイスカさんで植樹している海岸防災林の現地視察に伺いました。 思ったよりも多くの種類の植物が広く生育しているなと感じました。吉田さんに伺うと海岸林の育成に悪影響を及ぼすクズやハリエンジュ(ニセアカシア)ツルマメなどは排除するがそれ以外の植物は飛砂防止などの理由から抜いていないとのことでした。 実は私は、卒業論文で福島県大洲の海岸防災林の植物相調査(そこに生育するすべての維管束植物の種類を調べること)をして生態系に配慮した海岸防災林育成のための提言をしています。その提言は、悪影響を及ぼす植物は排除するけど、それ以外は活かすということでした。 つまり、まさに提言したことがオイスカさんの海岸林では実施されていたというわけです。提言内容があれほど広範囲で実施されていることに衝撃を受けましたし、生態系に配慮した海岸林が形成されつつある模範的な例であるとも感じます。  この写真を見て読者の皆様はどう思われますか? 「雑草だらけでクロマツが育たないのでは」 「景観がわるい」 いろいろな考えをお持ちだと思います。 しかし、この雑草たちが砂が飛ぶのを抑制し、土壌が高温化するのを防いでくれているのです。 またオイスカさんの海岸林周辺では哺乳類や鳥たちの姿が多くみられます。 これらもまた動物たちがだんだんと海岸林に帰ってきて、生態系に配慮した海岸防災林が形成されつつある証拠ではないでしょうか。 この度はお忙しい中対応していただいた吉田さんに感謝申し上げます。 ありがとうございました。

この写真を見て読者の皆様はどう思われますか? 「雑草だらけでクロマツが育たないのでは」 「景観がわるい」 いろいろな考えをお持ちだと思います。 しかし、この雑草たちが砂が飛ぶのを抑制し、土壌が高温化するのを防いでくれているのです。 またオイスカさんの海岸林周辺では哺乳類や鳥たちの姿が多くみられます。 これらもまた動物たちがだんだんと海岸林に帰ってきて、生態系に配慮した海岸防災林が形成されつつある証拠ではないでしょうか。 この度はお忙しい中対応していただいた吉田さんに感謝申し上げます。 ありがとうございました。

吉田:まず、しっかり目的を持った人が来てくれるのは嬉しいですね。 そして、一言一言こちらが勉強になる。予備知識が豊富で、目的を端的に知らせてくれていたので、どういう場所を見たいか、おおよそ察しがつきました。 今回は、彼らが9月あたりに本調査する際、自分たちで歩けるように全体を案内。 (立ち会うゆとりがあれば立ち合いますが)とにかく、目指してゆく場所、足を止めて注目・凝視する場所がその都度興味深い。クロマツだけ見せるのではありません。 砂浜や特徴的植生、その他生き物のことなど総合的に案内しました。私としては、「我々は草も使うんだ」という 考え方をお伝えしました。前・全苗連、前宮城県苗連の太田清蔵会長も「草は全部刈っちゃダメなんだ」と よく話していました。引き続き、周囲や林縁、林内も健全な植物相、生態系も伴った強固な海岸防災林を目指したいと思います。 それにしても最近福島大学にご縁が増えたなあ~ 親しい新聞記者も卒業生でした。

7月3日、アメリカの高校生20名が、合羽を着て1時間半、ツルマメと戦いました。

MUFG主催の日米交流事業で、海岸林としては初めての受け入れ。

ロス近郊200名から選考されたとのこと。

今日は雨。憂鬱だろうな・・・

訪日の途中で風邪ひかせちゃかわいそうだなあ・・・

「私、晴れ男なんですよー」と宮城テレビのディレクター。

女性のGアナウンサー、アシスタントの方も、憂鬱そうな顔など微塵も見せない。

佐々木勝義さんや大槻さんたちともすでに顔見知り。意気投合。気合満点。

でも、今朝まで仙台で日本の高校生宅でホームステイをしていたとのこと。

涙の別れの後で、気持ち切り替えられるのかな・・・

育苗場で説明開始。というより、いつもの3倍クイズ連発。反応を伺う。上々だ。

ボランティアの目的、受け入れる考え方を説明。目の色が変わったのがわかった。

うん、申し分ない。これはいける。日本の単語で返してくる生徒も何人かいた。

雨の可能性も考え、名取市海岸林再生の会会長で、オイスカ宮城県支部副会長の鈴木英二さんが、

旧ご自宅前で説明に助太刀。トモダチ作戦への感謝も伝えてくださった。

オイスカボランティアの鈴木昭さん、フィリピン人職員のグラゼンさんの説明がイイ。

仕事開始。ツルマメ抜き取り・つぼ刈り。心配の一切は杞憂。

オイスカ職員の中で指折り外国語ができない私も、なぜかノリで話しかけていました。

「前田健太知ってる?」→「ハイ、名前だけは知っています」

「じゃあ、野茂英雄は?」→「イイエ、わかりません」

「じゃあ、この歌知ってる?」→野茂の英語の応援歌を歌う。歌詞がウケた。

「サンディエゴとロスはどっちがいい街ですか?」→意見分かれる

「こういう仕事好き?」→「ハイ大好きです。野外での震災復興ボランティア楽しみでした。

すごく長い仕事なんですね~」

「私の仕事ちゃんとできてますか?」→「いい仕事だよ」

20人1時間半で10m×70m、0.07ha。

実によく頑張りました。というか、我々も楽しかったです。

次は日本の高校生と一緒に来ては?

「今日はどうなることかと思ったよ~」と若者に溶け込んでいた佐々木勝義さん。

(そんなに心配しているように見えませんでしたけど)

「アメリカの高校生なかなかやるね~」と大槻さん。

休日。

であっても、朝から弁当持ちで現場に行ってしまう。

今日は「丸ごとバナナ」とか持参で、気分を変えて。

空港に近い2015年の植栽地に、二組の人が。

一人は仙台の方。「震災以来初めてだけど、懐かしくて来てしまった」と。

ひとしきり説明。

そしてもう一組はご夫婦。

ん?? お互いにすぐ察した。

「吉田さんですか?」「小宮さんですか?」と。

記憶では2014年2月以来?の再会。

国内外で鳴らした、バリバリの林野庁技術者の方。

ブログも読んでくださって、メールでも、お手紙でも、郵便振替用紙の

コメント記入欄でも激励いただいている。ご寄附もずっと。

「えーまた来てくださったのですか!?」短時間だったけど、話は尽きない。

「佐々木統括の『森林技術』の執筆も読んだよ。よく書いてもらったね。

彼の性格よく知ってるから~~。あれは素晴らしい記録だよ」

(*海岸林HPインフォメーションに掲載しています)

「東先生(北海道大学名誉教授)にも現場の様子伝えておくから~」

あとから聞いたのですが、私にとって指折りの価値があった2013年の襟裳岬調査の際、

ブログを読んでいた小宮さんと東先生が、お膳立てしてくださっていたのです。

乾燥地造林、海岸林造林にも精通したプロからの一言一言、

技術のみならず、チームプレーを評価してくださっていた。

現場の人ですから、見なくても大きなチーム海岸林が見えるのだと思います。

数日宮城に滞在とのこと。

ちょちょっと位置を説明しただけで、あとはご自身で見に行ってくれるはず。

いつか、鍵付き工事ゲートを開けなくても、誰もが見たい時に見ていただける、

開かれた海岸林になる時が来ます。その一方、ボヤだの、不法投棄だの、

なんだのの心配は尽きませんが。

別れ際、メロンのゼリーをお裾分けいただきました。

今日は丸ごとバナナに、果実100%のような風味たっぷりのゼリー。

糖分でパワーがついて、夕方まで歩きました。

【観察日記】2日見ない間に

こんにちは

海岸林担当の鈴木です。

観察日記を楽しみにしているという声を耳にして、俄然やる気になっています。

土日明け、2日間見ない間に緑がぐーんと濃くなっていてびっくりしました。

あれ?写真でみるとあまり変化がないですね・・・

中心部分の葉の長さが伸びたために、緑が濃く見えるようになったようです。たったの4日でこんなに伸びるのですね。

でも、背丈は発芽7日目に計測した6.5㎝からほとんど伸びていません。

中心から伸びている葉はほとんど同じ場所から八方に伸びているようなので、背丈が伸びません。

クロマツは頂芽が伸びることで背丈が伸びていきます(詳しくはこちらのブログ)

頂芽が伸びる時期は春先から初夏にかけてです。中には秋に伸びるものもあります(詳しくはこちらのブログ)

ということは、育てている幼苗は9月ごろになったら頂芽を伸ばして背丈が伸びるのだろうか??

またまた観察する楽しみが増えました!

ひょろっとしていて成長を心配している6本葉のクロマツですが、他に比べると葉の数は少なくて心もとない感じはしますが、元気に成長しています。

あれっ??随分と寝坊助のクロマツです。