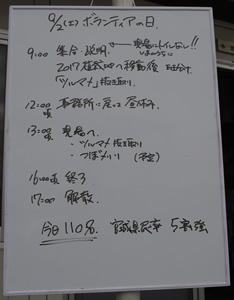

9月2日(土) ボランティア報告

暴風雨が予想されていた9月2日のボランティア。実施を危ぶむ声も出ていましたが、

実際には雨がパラパラと降った程度で、涼しく作業のしやすい天候の中、活動ができました。

112名+スタッフの大所帯。

まずはいつも通り、事務所前でスタッフの紹介、今日の作業の説明など。

今日の作業といっても、リピーターの皆さんにはおなじみの、いつも変わらぬツルマメの抜き取りです。地面が雨で柔らかくなっているため、大きな根っこも引き抜くことができる絶好のツルマメ抜き取り日でした! 午前中いっぱいかけてやっつけました。

午後からはツボ刈り……の前に育苗場での説明。

とはいえ、これは事務所からバスまでの最短距離を行く途中、ついつい吉田が説明を始めてしまったもの。

そうとは知らず、お昼休みをバスの中で過ごしていたニコスの皆さんは「時間になってもみんな来ない!」と

心配しながら待ってくださっていたことでしょう……すみませんでした。

午後の現場はこちら。クロマツが全く見えない草原のような場所に驚く参加者たち。

成人男性が腰をかがめると草丈にすっぽり隠れてしまうほど。

←手前に救出されたクロマツの苗があるのが見えますか??

↓休憩時間にも草と格闘する参加者の姿もありました。

↑作業ごの様子です!

4時過ぎに作業を終え、この日もいつも同様、防潮堤で一休み。

ただ、風が冷たく寒くなってしまい、集合写真を撮らずバスに乗り込みました。

事務所に戻って終わりの会。

九州から参加したオイスカ会員の一行を代表し、昨年も参加してくださったKさんが感想を。なぜか手にはちりとり……(泥だらけになってしまったレンタカーの掃除をしていたようです)。

前日の午前中のフライトで仙台入りする予定だった一行は、近づいていた台風の影響で福岡空港に10時間足止め。結局飛行機は仙台にはたどり着くことなく、一行は成田空港の便利で一夜を明かしたのだそう。そんな疲れも見せずに若者たち以上のパワーで草と格闘してくださった皆さんに感謝!

(交通費を安くしようと、とあるLCCのフライトを予約していたのだそう。その話を聞いていたIBEXの皆さんの反応がおもしろかった! 次回はIBEXのフライトでお越しいただきましょう!)

ご参加くださいました皆さん、どうもありがとうございました。

たくさんいたヒバリやコチドリは、いったいどこに行ったのだろう。

うるさいほど鳴いていたキジのつがいも見なくなった。

8月は鳥の姿が少ない気がしました。とは思うものの、記録したいことはアレコレ。

毎月定例の「いきもの」を記録します。

・トンボ

名取の海岸林には17種類がいるそうです。確かにいろいろです。

アカトンボは真紅と薄いオレンジ色のが2種類。

防潮堤の上を縄張りにしているちょっと体が小さめのギンヤンマを確認。

今年はオニヤンマをまだ見ていません。

顔が薄紫色の名前のわからないものや、幾種類のイトトンボを確認。

・ハチ

スズメバチは6月に1度見たきり。設置した誘引液で即撃墜して以降は見ていません。

フタモンアシナガバチは植栽後4年目のクロマツ林に営巣。

見かけるのは圧倒的にミツバチ。それでも20種類ほどハチがいるそうです。

・四つ足系

夜回りもしてみましたがキツネ、タヌキは一度も見ず。足跡も少ない?

ですが、8月26日東北電力労組の方たちがテンか、イタチのような四つ足を、

2017年植栽地の道を横切るのを見たと。これは初です。

・カエル

巨大なウシガエルは食べられてしまったのか、あまり見ない。

草刈りの時の遊び相手のアマガエルの数も少ない。オタマジャクシはたくさんいたのに。

そのかわり、クロマツ林の排水溝で一度だけ小さいゲンゴロウを見ました。

・ヘビ

震災以来、海岸林近辺で「見た」という噂も聞かないし、私も見ていません。

・アメリカザリガニ

雨の翌日、カニと並んで必ず市道には多くの轢死体があったものです。今年はまったくゼロ。

消えたとは思えませんが。サギ類が特別多いとも思いませんし。

・花

何といっても今年の8月は「タカサゴユリ」。葉や幹のわりに花は大きい。

誘導灯南側の2015年植栽地に、去年よりはるかに増して群生。

難敵のツルマメは小さく白と薄紫色の花、新手のヤブマメは黄色く小さな花。

花が終わると結実。

・ツル類

ツルマメ、ヤブマメ、葛・・・。今年はヤブガラシ、フジが少々発生。見つけ次第、即駆除。

・樹木

ハンノキ(ヤマハンノキでも、オオバハンノキでもなく)を2014・2015年植栽地で

頻繁に見かける。2016・2017年植栽地では、湿地性のヤナギが目立つ。

【観察日記】松葉(続編)

こんにちは

海岸林担当の鈴木です

小学校の長い長い夏休みが終わりやれやれです。

学校があること、給食があることは本当にありがたいなぁと思う昨日、今日です。

観察日記をしばらくさぼっていたような気がしたので、そろそろ日記をと思い、前回のブログを探してみるとなんと前回は7月25日でした。

1ヵ月以上もさぼり続けていたことに・・・(日記の掲載のみサボっていただけで、写真は撮りためていました)

ここで奮起して観察日記連載します。

7月24日に松葉についてのブログを掲載しました。

要観察としたまま1ヵ月以上が経過してしまいましたが、やはり2本の葉が寄り添ったいわゆる松葉でした。

この松葉、よく観察してみると、どの松葉も2本寄り添っていない1本だけのマツバと幹の間から伸びてきています。

2本寄り添う松葉は根元を覆われ守られていて、1本マツバより太く、緑色が鮮やかです。

ただ、すべての1本マツバから2本松葉が出てくるわけではなく、ところどころです。

すべて出てくるともじゃもじゃになり日光が葉に十分当たらなくため、これもクロマツが自然界で生きていくために獲得してDNAに組み込まれたものなのだろうか・・・??と妄想はどこまでも続きます。

樹高が9㎝ほどに成長して、幹も葉もしっかりしてきたにもかかわらず、2本の松葉が出るには必ず先発隊として1本のマツバが出てきます。いつまで先発隊のマツバが必要なのだろう??

かなりの松オタクになってきたような気がします。

ボランティア受け入れ続きだったお盆明け…

東北電力労働組合の皆さんが帰る前に2年前の作業現場を見に行ったので

ちょっと気分転換に大槻さんと現場を散策。

大「この辺にいっぱいあったんだよなぁ…」

浅「なにがですか?」

大「ユリだよ、ユリ」

浅「あぁ!私も見ましたよー。いっぱい咲いてました」

大「あんまないなぁ…みんなとってっちゃったのかな」

浅「残念ですねぇ…」

引き返そうと振り返ると… !!

津波に流されなかったマツの下にたくさんユリが咲いていました。

ちなみにこのユリ、タカサゴユリという台湾原産の外来種。

もともと日本に自生していたものと違い、生命力の強いユリだそうです。

そんなことを知ってか知らずか、ユリを採りだす大槻さん。

「これで花買わなくて済むじゃん」

…素敵な理由です。笑

きれいだとはいえ、外来種。もともとここにはなかったもの…。

そのままにして種を落とすよりも

採ってきてお部屋に飾るのがいいのかもしれませんね。

8月25日の夕方、事務所で仕事をしていると吉田部長の携帯に再生の会のSさんから電話が…。

Sさん「明日も作業あっぺ?枝豆とスイカ持ってくからわ」

吉「浅野ちゃん、Sさんが枝豆とスイカ持ってきてくれるって」

浅「ありがたいですねー。枝豆とスイカ…夏だ」

次の日の朝、Sさんが持ってきてくれました。

大玉のスイカ2玉と枝付きの枝豆大量。

スイカはそのままだと冷蔵庫に入りきらなかったので切って。

枝豆はとりあえず、更衣室の中に…。

スイカはお昼にみんなでいただきました!

気温の上がったこの日、甘くて水分たっぷりのスイカはとっても好評でした!

枝豆はお昼にみんなで楽しく枝からとってお土産に。

後日、参加された方から

「Sさんからのスイカの差し入れ美味しかったです。

又、枝豆は帰宅早々茹でて作業の内容を家族に報告しながらいただきました。

大変美味しかったとお伝えいただければと思います。」

とのメールが届きました!Sさん、ありがとうございました!!

水びだしですね。

26日に東北電力労働組合の皆さんが午前中に作業したところです。

マツが植えてあるのが見えるでしょうか?

もちろん、作業してもらった場所が全部こんなに水びだしなわけではないですが…

やはり7月末から毎日降っていた雨のせいですかね。

※この日で仙台の降雨連続36日。83年ぶり記録を更新したようです。

地面がふにゃふにゃで、田んぼの草取りをしている気分でした。

生えている草も田んぼでよく見かける草たち。

参加者の皆さんも「よくこれでマツ育ってるねー」

「マツもすごいけど、雑草ってすごいんだねぇ…」

とマツと雑草に感心していました。

ここのマツたちが根腐れを起こさないことを祈ります。

麦畑のような・・・ ~東北電力労組とともに~

8月23・24日のマルエツ労組65名に続き、26日は東北電力労組31名が。

両組合とも、いつもこの時期に。4年目の組織的参画。

過去は、年一番の酷暑の日、台風・竜巻直撃翌日・・・ 好天の日は記憶がない。

盆明けは最も人が欲しい時期。合わせて約100名、頼りにしていました。

ともにマルエツは9割方、東北電力も半数以上のリピーター。

リピート率がさらに上がったことは今年の全体的な特徴の一つ。5割も過言ではない。

東北電力からは、比較的来訪者が少ない新潟県をはじめ、

東北各県から満遍なく、宮城県南部の地元事業所からも。

また、両組合とも毎年必ず現場の下見をじっくりして、事務局の方がしっかり説明できる

体制をとっています。さらに東北電力労組は毎年前日に活動報告の時間をいただきます。

他の企業労組もそうですが、完全にクロマツのお世話だけするために集合します。

この100人のおかげで、ツルマメ集中地区約2haの半分が一気に片付きました。

サイクリング道沿いの今年3回目の抜き取りです。3回目の・・・

6月~8月上旬の930人のバトンは引き継がれています。

午後は、森林組合も手を焼く、草高1mの「激害区1ha」に着手。

ここはイネ科植物ばかり。まるで「麦畑」。クロマツはまったく見えません。

電力の皆さんは、突入するとき、見事なほど躊躇がない(笑)

リピーターの、特にベテラン社員さんの有無を言わない動きが光って見えました。

いつ見ても「棒立ち状」になる人などまったくいない。

下刈後半戦、両組合ともすごく気合の入った合計100人でした。

最高レベルの「激害区」を次々とクリアしてゆくことになるでしょう。

続きは、来週のボランティアの日100人以上と、プロ2社で存分に片づけます!

「1年に一度しか来ることができず、歯がゆいものがある」と言って、

オイスカの個人会員になってくれた方のこと、

「来年も申し込みます!」と若い方たちの力強いコメント、

そういう日々の様子を再生の会の方たちにも、そっとシェアしました。

東北電力労働組合 4回目のボランティア

8月26日、東北電力労働組合の皆さんがボランティアに来てくれました。

例年通り、前日の夕方に勉強会を行ってから来てくれたため、スムーズに作業に取り掛かることができました。

作業は23-24日のマルエツ労働組合さんの続き…

続きとはいってもマルエツの皆さんが予定よりも多くツルマメを取ってくれていたこともあり、

ツルマメの作業は午前中で終了。午後からはつぼ刈りに。

私たちとしてもつぼ刈りは久しぶり。今回の場所は猫じゃらし畑。

草丈が高く、しゃがんでしまうと周りが見えなくなる個所も…。

それでもしっかりと作業してくださり、予定していたよりも多くのつぼ刈りが終わりました。

時間も予定していたよりも早く終わり、防潮堤でまったりしたあと

寄附者の銘板と2015年に東北電力労働組合の皆さんにしてもらった溝切りの様子を見に行きました。

参加された方からは、「意思表明ということで…また来年も来ます!よろしくお願いします!!」という声や

「いろんな権力を使って、来年は後輩たちも連れてきます!」という声が聞かれました。

皆さん、また来年も来たいと言ってくれて一安心。

また来年もよろしくお願いします!!

今年は典型的な「やませ」の年と報じられました。

1934年(昭和9年)の「昭和東北大飢饉」の年を上回る連続降雨36日、

平年の8月の日照133時間に比べ、今年は30時間。日照不足の夏、と仙台管区気象台は発表。

宮城の小学校の夏休み開始翌日から、毎日雨が降った。

コインランドリーの乾燥機は朝の開店から回り続け、

「商売の上からはありがたいけど、お日様が見たい~」などとニュースでも。

稲作ではイモチ病の心配も出ています。

冷害にも強い品種、温暖化にも対応できる農業が東北でも研究されていますが、

今年はまるでその逆。新しい仙台市長も着任早々早速農地を視察しています。

1930年~34年の「昭和東北大飢饉」は、2・26事件につながったとも言うそうです。

1933年には昭和三陸大津波が。

8月29日現在、仙台空港の降水量は143㎜。平年に比べ多くはありません。

降雨ゼロの日も7日。ただ、日照不足は歴然。主風も東北からの風が多く、

最高気温が30度を超す日はわずか。

昨年は宮城は豪雨。観測史上初の宮城への台風直接上陸の年で、名取は竜巻で防風垣が

170個吹き飛ばされました。

農業への影響が最小限だとよいのですが・・・

河北新報

http://www.kahoku.co.jp/editorial/20170823_01.html

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201708/20170815_73008.html

お盆は現場もお休み。

私自身も8月6日~21日は名取勤務を外しました。

仙台管区気象台は36日間連続降雨と発表。

83年前の1934年(昭和9年)の飢饉の年を上回る、日照時間の少ない夏。

小学生の夏休み翌日から、ごくわずかと言っても毎日雨だったと言います。

コメにはイモチ病が発生と報じられました。

一方、仙台空港測候所の気象データでは、今のところ143㎜。

降雨ナシの日が7日、平年並みの降水量ながら、多湿状況は続いており、

マツの根腐れが気になるところでした。

8月22日午前、佐々木統括も真っ先に現場を確認。

戻ってきたところに私も事務所着。統括の表情から、枯損被害は無さそう。

午後は、宮城中央森林組合、松島森林総合、地元ボランティアの三浦さん、大槻さん

損保ジャパン環境財団支援の学生インターンの内川さん、オイスカの浅野さんとともに、

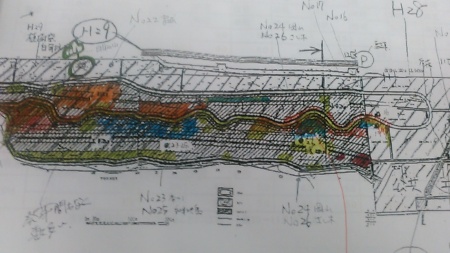

2017年度植栽地14haの現場実踏。優先して下刈が必要な場所を図面化し、

後半戦の草刈の分業作戦を練りました。

今年の新植地の特徴は、何といっても「ツルマメ」。その密度が濃い。

植栽1年前から駆逐に入りましたが、完了は来年以降に持ち越すでしょう。

加えて斑状に合計1haほど「猫じゃらし」などが麦畑のように腰高まで伸びた場所を確認。

一同、唖然。でも慣れたものです。

皆で決めた作戦としては、

「ボランティアは上半期同様、ツルマメに専念」

「森林組合に下刈を部分的に追加発注。その場所は極力ボランティアが先行してつぼ刈り」

ボランティアにも無駄な仕事はさせない分業作戦を立てることができたと思います。

また「彼岸まで」を合言葉に、パワープレーの季節が始まりました。