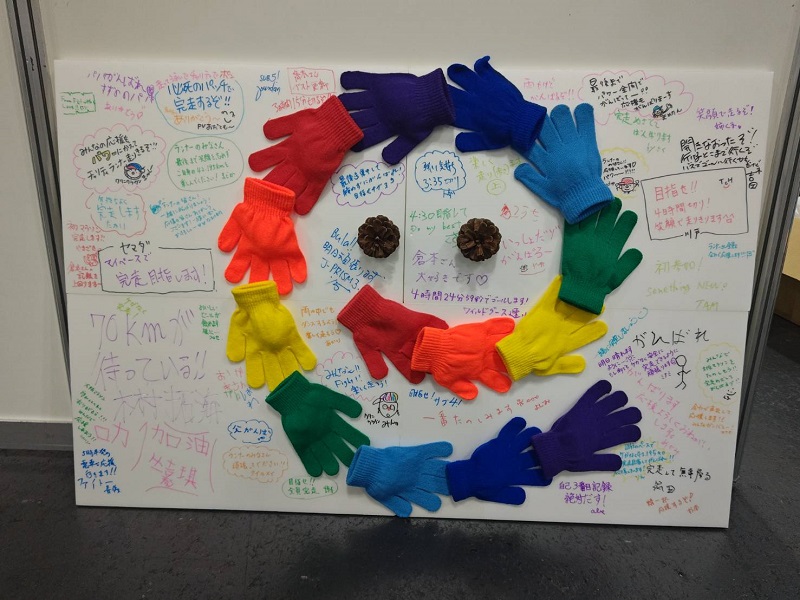

UAゼンセン定期大会でパネル展示の機会をいただきました

吉田です。コロナ禍前以来久々、3,000人も集まるUAゼンセン定期大会での機会をいただきました。日本最大の労働組合です。ご支援いただいている各単組やUAゼンセン地方支部の皆さんと一気に会える日。懐かしい、かつてのご担当との再会、おかげさまで元気で頑張ってますと伝えられる日。楽しみにしていました。この日で退任される松浦昭彦会長にも直接お礼をお伝えすることができました。

当日の模様は、オイスカ本部ブログで鈴木和代課長が書いてくれていますので、こちらをご覧ください。https://oisca.org/blog/b240926/

9月6日UAゼンセン14名、7日公募ボランティア76名 作業レポート ~かつてないほど酷い繁茂の中で~

吉田です。葛刈りは10月初旬までが「工期」。年配者が多く、酷暑の8月の作業を避けた林業会社と名取市海岸林再生の会の合同チームも、林縁・協定区域外周などでの薬剤散布に動き出しました。

ボランティアチームは受け持ちの名取市海岸林北半分のすべてで1回刈り以上を終えたため、プロ受け持ちゾーンの南半分に進出。去年プロがやりきれなかった誘導灯北側300m×100mの、一大繁茂ゾーンを任されました。

すでに8月お盆前後で、UAゼンセン14名、東北電力宮城県本部青年部40名+地元助っ人10名で300m×20mを終え、9月6・7日の全国からの90名(UAゼンセン、第一三共、仙台トヨペット、矢崎エナジーシステム仙台支店、IBEXエアライン、鹿島建設東北支店のほか個人多数)で300m×80mを無事終えました!警戒したアシナガバチにも刺されず。

つまり、154名で3ha(去年の閖上最北端は3haを2回刈り、2ヵ月700人でしたから)。しかしそれにしても、あの場所にしては異常に早いです。見逃さなければ、手首や私の二の腕の太さの葛もあるあの場所で。

今期後半は、潔癖造林を排除し、マツの上に登ってゆくツル、大物狙い中心に作戦を変えています。そうでないと「工期」までに終わらないし、葛がマツの上に覆いかぶさったままだと本当に枯れるので。本当は地を這う根も徹底的に攻めたいですが、まずはスピード重視。たとえ不完全でも、一刻も早くマツに少しでも多く光を与えることを優先して。

佐々木統括から、「この調子でいい。次のボランティアは誘導灯の南側を頼む」と指示がありました。9月21日(土)のオイスカ関西支部&USJ労組&住友化学社員他有志約20名、28日(土)の東京海上約30名?、10月5日(土)のUAゼンセン14名、そして地元助っ人の皆さん、どうぞよろしくお願いします。飛行機を見ながら、頑張りましょう!

左手前の雑草は、伐採時重機が通る作業道。その両側が葛に覆われ、マツはまったく見えない。

第一三共さんとIBEXエアラインのお二人が協力し合って

最悪の葛ゾーンに突入しました ~東北電力労組宮城県本部青年部40名+地元リピーター6名~

吉田です。お盆明け、8月23日に自分的に毎年恒例の全域踏査をしました。(お盆前もしますが)それで秋口までの仕事の多さ(葛の繁茂)に、頭を抱えるのがお決まりです。10年変わらずです。

さてどうするか。

佐々木統括とは、お盆前に意見交換・方針確認しました。プロも9月から加速すると聞きました。その一方、10月上旬までの正味1ヵ月、ボランティアは残り6回、200名。正直、倍ほしいところ。潔癖なまでに葛を除去したくなる気持ちは強いです。ですが、そこを振り払って、1年手付かずの場所がないように、全域に、酷い場所優先で手を入れようと相談しました。折り合いのつけ時です。こういう判断こそ、「潔癖造林」「造園と造林」との違いだと思います。

毎年の葛刈り時期を前半・後半に分けて考えていますが、前半は地を這う根も含め、一網打尽、目指せ2回刈りの勢いで。後半は「潔癖」を排除する。特に今年後半は、プロの手が回らない一番酷い場所の助太刀を任されました。したがって、例年以上に大物重視、スピード重視。つまり、マツのてっぺんまで登りきる葛の根元のみ狙う。地を這う根は翌年の仕事とする。さらに7年、10年、何年かけてでも粘り強く、葛の勢力地図を減らす。

最悪の場所の先陣を切る東北電力労組の若い衆、この意味、わかるかな?

そういう想いとは別に、「青年部」楽しみにしていました。イキのいい若い人が来てくれる。震災当時は、小学校5年生とか、中学校1年生。「葛って知ってますか?」と聞いたら、半数以上が知らないと。そりゃそうですよね。

大半が葛を知らない若者に対し、伝わるか不安もあった「100点満点を目指すな!70点でいい」と言わんばかりの葛刈りの指示でしたが、結果を言うと、大物葛の根、ほとんど見逃しなし。これは嬉しかったです。驚きました。さすが、電力マン。しっかり話を聞いてくれたのでしょう。朝は大人しかったけど、互いに声をかけ合う様子が徐々に増え、だんだん大きい声で返事をしてくれるようになり、こまごま言う必要もなくなり・・・。この日の地元助っ人は6名。最強メンバー。この皆さんの実践指導力。青年部を率いた菊池さんのリーダーシップ。みなさんのおかげでした。ありがとうございました。

10月上旬までのメインターゲットは、「動画4分30秒の中央部(航空機誘導灯の手前まで)」です。その左側を今回の東北電労の皆さんが仕留めてくれました。9月6日のUAゼンセン、7日の公募、21日のオイスカ関西&USJ労組、28日の東京海上、10月4日のUAゼンセン、以上200名の皆さん、よろしくお願いします。ちなみに、まだアシナガバチの巣は1つしかありませんでした。今年は少なそうですが、注意しましょう。

名取の唐鍬・苗木袋、フィリピン最北部で活躍中

吉田です。さきほど、フィリピン最北部アブラ州での第27回公募ツアー(オイスカ関西研修センター企画)に加わっているオイスカ職員から写真が届きました。

その現場はこういう場所です。オイスカアブラ農林業研修センターのデルフィンさんは、3回名取に来ています。我々の道具を見て、欲しいと言っていたのを忘れませんでした。

名取では、2020年に鍬と苗木袋の用事は終わりました。コロナ禍で海外現場も木を植える機会が激減しましたが、それももう過ぎたこと。一番活躍できる場所の一つに、各20を運びました。うち半分は、3月に私が行ったときに。残りは今回のツアーに託して。

現地で木を植えるときは、苗木は鉄製の背負子で運び、とても重い鉄パイプの先を潰したものを使って、その重みで穴を掘ります。1997年に私が初めてここに行った時もそうでした。鍬のほうがいいです。穴を掘るだけでなく、写真の通りの「山の筋」、土壌流失防止のベットを作ったり、乾季には防火帯をつくるにも使うでしょう。

早速、名取発、世界。活躍してくれて嬉しいです。次の便では、鍬の楔(くさび)と柄の予備や、山火事消火時に背負って使う「ジェットシューター」を、送ってあげたいと思っています。

大阪マラソン2025(2月24日(月・祝))チャリティランナー40名募集中

7月16日、大阪マラソン組織委員会より「大阪マラソン2025」(2月24日(月・祝))のチャリティパートナー(寄附先団体)に認定されたとの通知をいただきました。2014年から連続認定いただいています。

https://www.osaka-marathon.com/

あわせて、チャリティランナーの募集も始まりました。締め切りは10月16日です。今年は40名の出走を目標に募集します。(8月20日現在、15名から名乗り出ていただいています)ぜひお知り合いの方にもお知らせください。

https://www.osaka-marathon.com/2025/runner/entry/apply_c/

名取市海岸林5㎞全体のドローン動画公開(撮影:2024年6月)

名取市海岸林全体の65%(2014年~2017年植栽地)の初回間伐が終わったことを受け、4年ぶりにドローンによる空撮を行いました。ほぼすべての植栽が完了した2020年の撮影と比較してご覧いただけたら幸いです。

このように極めて順調に進んでいるのも、オイスカ会員、多くの寄付者、これまで約14,000人の8時間従事ボランティア、宮城中央森林組合・松島森林総合の林業従事者、名取市海岸林再生の会、国・県・市関係者など、多くの皆様のおかげです。あらためて御礼を申し上げます。

2024年6月撮影(8分)

https://www.youtube.com/watch?v=Q2_3s5d3oYw

伐採着手前 2020年9月撮影(8分)

https://www.youtube.com/watch?v=cYD4l5R_NWM&t=7s

718人のボランティアのおかげで

吉田です。東京・宮城・大阪の3点移動の日々で、ブログの間が空いてしまいました・・・

7月中旬~8月初旬は、労済労連39名、オリエンタルランド労連20名、マルエツ労組42名(写真がまだ届いてなくて紹介できませんが)、UAゼンセン14名、これに地元ボランティアの助っ人指導者が多数。

おかげさまで、5月末~7月初旬、14回、総勢718人のボランティアのご尽力で、名取市海岸林北半分の葛刈り今期1回目はほぼ100%終わり、1部の箇所では2回目に入っています。毛虫騒ぎがありましたが、まだ誰もハチには刺されなく、もちろん事故もなく。

ボランティアの内訳は、男女比7:3、宮城県民率32%、南関東42%、初参加者率66%、22歳以下9%。男女比5:5、県民率4割、初参加者率5割、若者率1割以上を目指したいところです。

8月下旬~10月上旬では、名取市海岸林の南半分を担当するプロの助太刀にも入ります。北半分の2回刈りも並行しながら。

7月13日 労済労連の皆さん

7月26日 オリエンタルランド労連の皆さん

8月3日 UAゼンセンの皆さん

吉田です。7月はじっくり林内を歩く余裕がなく、歩いても葛の場所確認ばかりで。それでも初物が2つ。名取の海岸林にはまだセミはほとんどいないと思っています。いつかセミだらけになるのでしょうけど。タヌキはまだ子どもらしく、ボケーっとこちらを見ていました。2匹いました。大人になったらまず写真は難しい。少雨でキノコはあまり見かけませんでした。8月23日はじっくり歩く日に決めています。

大阪マラソン2025(2月24日(月・祝))チャリティパートナーに認定いただきました

7月16日、大阪マラソン組織委員会より「大阪マラソン2025」(2月24日(月・祝))のチャリティパートナー(寄附先団体)に認定されたとの通知をいただきました。2014年から連続認定いただいています。

https://www.osaka-marathon.com/

あわせて、チャリティランナーの募集も始まりました。締め切りは10月16日です。今年は40名の出走を目標に募集します。ぜひお知り合いの方にもお知らせください。

https://www.osaka-marathon.com/2025/runner/entry/apply_c/

最大の課題 ~地元に次世代の理解者を増やすこと~

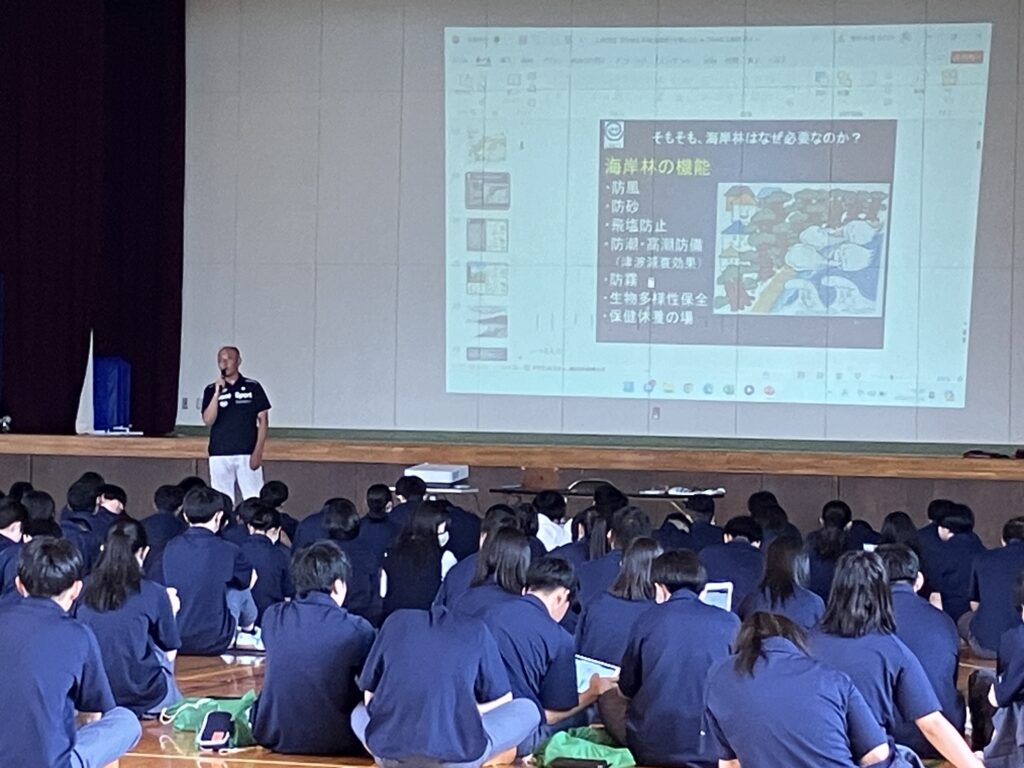

吉田です。7月16日(火)宮城県立名取北高校1年生240人に講演する機会をいただきました。4月には2年生全員に。海岸林再生プロジェクトから最短距離の高校。自分で考える力を持った若者がいる、プロジェクトにとって最も大事な存在の一つ。OBの方たちは森林組合職員として名取の海岸林で連日作業してくれている人にも(娘さんが在校生)、寄付者の地元企業、市役所にも大勢います。8月からオイスカ宮城県支部事務局長に就任する佐藤康夫さん(前東北ガス社長)も聞きに来てくれましたが、息子さんもOBと。

2015年、地元新聞社「河北新報」の記者さんが、当時の校長先生に海岸林再生プロジェクトを紹介下さったことからご縁が続いてきました。卒業式前日の全校生徒対象の講演会やボランティア説明会の機会を何度もいただきました。自分の意志で、自分で申し込んでボランティアに来てくれた生徒さんは、歴代野球部員や、奉仕部、サッカー部、バトミントン部、弓道部の「有志」、個人一人で、友人と、親御さんと・・・300名に迫るかと。でも、これまで14年の海岸林ボランティア合計は約13,000人ですからまだ多いとは言えません。

コロナ禍で生徒さんとの直接接触の機会は途絶えてしまいましたが、それを復活に導いてくれたのが野球部顧問で「生物」専門の榊先生(35)。今年も3月2日に野球部全員で間伐に来てくれました。2023年度は、3年生の生物の授業やフィールドワーク、まとめなど6コマで生徒さんと接しました。そして学校全体の総合学習見直しを彼がとりまとめ、3年間かけて自分の関心を探求する「地域理解講座」の一角に海岸林を据えていただきました。海岸林だけは全校生徒対象に、常にトップバッターで講演する配慮をいただいています。

講演は1時間。涼しかったこともあり、運よく体育館で。クロマツ林は何のために存在するのか知っている人が地元に多数いなければなりません。私がこの世を去ってからも、「海岸防災林」として維持管理は続けねばならないと話しました。生徒さんは全員タブレットを使ってたくさん質問があつまり、240人の前で挙手で質問する生徒もいました。彼らは宮城県南部全域から通う1年生。私もいくつか質問しました。名取の海に来たことがない生徒は半数以下でしたが、遊泳禁止の海、シラスの北限、クロマツ林の存在を知るのはわずか。まず、夏休みに海を見に来てほしい、そしてクロマツを見てほしい、捨てられているゴミも見てほしい。まず、海岸林の存在を知ってほしい。それが皆さん高校生ができること。そして3年間で1回でもいいからボランティアに来てほしいなどと伝えました。

次は10月16日(水)のフィールドワーク。何としてでも海岸林の現場で説明を聞きたいという1・2年生のために、大型バスを1台予約してあります。

「松がつなぐあした」の著者が贈る言葉 ~松のバトンタッチ~

https://www.youtube.com/watch?v=P2IjcHriqWY&t=17s

*いつか来る機会のために、著者の小林さんや私の部署の女性たちが、北高の生徒さんたちへのメッセージをあらかじめ動画にしてくれていて、講演でも使いました。