10月末の台風の跡は、一部の盛土崩壊・防風垣のズレ・滞水と若干の植栽木流出。

ここまでは十分考えられることでしたが、もう一つ。

植栽3・4年の根元周りに、ときに指一本入るような穴が見られたこと。

風で回されたのでしょう。他地区では植栽直後のものから見られました。

土壌の影響、支根の育ち具合なのか、場所が決まっているものの無視できない数。

ざっと見て、5・6・9区に多い感じを受けました。

真っ先に浮かんだのが、2013年に襟裳で知った「根踏み」という「作業」。

当地では「春先に鍬をもって、真っ先に森林組合がやる仕事」。

今まで名取では必要に迫られることはありませんでした。

報告すると、佐々木統括はすぐ見に行きました。

「根が切られるかもしれない」

「お前、下手なこと言うなよ。支柱指すとしたら、苗木代より高いからな」

実際、竹代が馬鹿にならないし、篠竹程度で済むわけはない。

「春先でも間に合いますか?」

「間に合う」

実態調査も年内にまず1回。

できれば、11月のモニタリング調査時と、最終ボランティアの日に。

春先のボランティアの仕事が増えるかもしれません。

ちゃんと戦わないとこうなる・・・

「ツルマメ??切ると白い液が出るのはありますけど。ツル類は見つけたら即切ります」

襟裳では、雑草・雑木・ツルとの戦い方の基本は同じでも、相手が違います。

下草刈りの相手は「何と言っても笹とアキグミ」とのこと。

毎年冬、ようやく繰り出します。日暮れが早いのがいつも残念。

全体的には良好。

しかし、中には課題が。

葛の根の太さ、ニセアカシアの根元の太さ、法面下までの下刈の詰めの甘さ。

一部はそういう場所があり、繁茂の温床になっている。

やはり、大変です。

ツルマメを野放しにするとこうなる・・・

もし苗木屋さんが見てしまったら、廃業したくなるでしょう。

引っ張るとわかりますが、束になって強い力で巻き付きます。

マツを引きずり倒すような感じです。

葛・ニセアカシアは、空中戦で、制空権を奪い合っているかのよう。

マツは防風垣を抜ける高さになりつつありますが、空中戦の下。

空は快晴。夕方でもないのにマツが見えないです。

彼らと戦うべきは誰なのでしょうか?

もちろん先頭で仕切るのは林業行政であることは間違いないです。

今のうちに、提案型施業で重点箇所を割り出し、境界ギリギリから法面含め、

2回刈り対象地を洗い出して対処しなければ、全てが手遅れになる。

もし、協定に手を挙げた民間側が、法面は行政の仕事と言うなら、

協定を正しく説明し、進んでギリギリまで攻めるよう遠慮せず頼んでほしいです。

官民協働でもっと必死で戦って、沿岸全体を及第点まで持って行かないと。

ちゃんと植えないと・・・

襟裳から戻り、少しだけ他地区を歩きました。

全体的に順調かつハイペースで海岸林植栽が進んでいると思いました。

防風垣などの設備のおかげで、活着率も順調。

しかし、いくつかの場所で、秋植えのリスクを思い知らされました。

秋ですから、ほぼ発根しません。その最中、10月末に台風が来たわけです。

でも、運が悪かったとは思いませんでした。

ちゃんと仕事した場所が想像以上に多いだけに、悪い場所が目立つ。

看板が出ていますから、明らかにプロが植えた場所と、市民が植えた場所と

区別がつきますが、結果も明白。穴の掘り方が甘く、踏み方も違ったと思います。

傾向として、深植えではなく、浅植えが多く、中には風に晒され培養土がむき出し。

風が巻いたのでしょう、苗は四方八方に向いて倒れている。

苗木屋さんが見たら怒るでしょう。寒くても、今すぐ直せば、まだ復活できる。

ちょっとした土壌、諸条件の違いもあります。

それによって、植え方の指示が微妙に違います。

指導が悪いと言いがちですが、聞く側の問題でもあるような・・・

同じ人が同じ誤りを続けるというのもよくわかりました。

名取の植樹祭では、森林組合から「ほとんどやり直しはない」と毎年言われてます。

もし正しくなかったら、現行犯で、即その場で直すように言っています。

誰が何班の指導をしたかも、身内同士全員がわかりますし。

我々の来年の場所は難しい場所。明日は我が身。

来春、森林組合と見に来ようと思いました。

佐々木統括からも「その場所をしっかり覚えておけ」と言われています。

観察して学べということでしょう。

防風垣は朽ち始めても・・・

宮城のスギ間伐材の半割、防腐加工ナシです。

4年で防風垣が朽ち始めてきました。

肝心の防風効果は問題ありません。

防風垣に上る時は気を付けて場所を選ばねばなりません。

上るために、座るためにあるわけではないので、大事に扱わねばならないし、

来年は、諸注意、KY(危険予知)の指導事項にも加えねば・・・

たとえ朽ち始めても、当分の間、その防風効果に頼る必要があります。

ですが、いつか撤去しなければならないだろうと。

ですが、簡単に撤去を口にするのも憚られます。

先日、マツが下敷きになっている箇所80mだけ撤去させていただきました。

解体・集積に2人で3日間。高さ2m×10mとトラック1台分に相当。

ボルトはまだ錆びていないので何とか抜いて保管してあります。

ボルト1本でも私たちの所有ではありません。

そのままだとすると、先々の作業・本数調整伐の障害になり、ボルトも錆びて危ない。

林内集積だとすると、上手に置かないと作業の障害。富栄養化となりマツにもよろしくない。

林外搬出だとすると、誰が処分の当事者になるのか。常識的に考えれば地権者でしょうが、

人件費・処分費というコストが問題。被災地全体で考えれば、相当な額。

小林さんの「省太のつぶやき」にもありましたが、

おおらかに、気を長く持って、じっくり話し合いたいと思います。

大事なことは 1.排水 2.防風垣 3.作業道

えりも岬海岸林は事業開始から64年。

「終わった治山」と思られがちだそうですが、試行錯誤、まさに現在進行形。

目下、着手したばかりの我々からすれば、現場の基本に溢れています。

タイトルは、襟裳で何度か聞いた言葉。

名取でも、これが海岸林造成の基本環境です。

すべて整えてから植付に取り掛かると。

先月震災以来2度目の、最多月間降水量355㎜超でした。

数日で250㎜の降雨は、今後も起こる。悪い意味の基準にしなければならないと思いました。

「降った雨の8割は排水が必要。蒸発と浸透はそれぞれ1割」と佐々木統括は言います。

えりもの排水溝は、森林組合が実踏して設計。掘削深は場所によっては1.5mかそれ以上。

名取では、作業道を1.5m掘り下げ、排水溝代わりにする機転で、当面の難は逃れました。

しかし、その分、作業道を事実上捨てることになりました。

名取を含む東北では、えりもで開発されたものとほぼ同形の防風垣、静砂垣は充実しています。

今年も99.8%という高い活着率は、これらのおかげだと思います。

相当先の話ですが、任務を全うして朽ち果てた後どう処理されるのかが気になっています。

量が半端ではない。防風垣80mだけでトラック1台。

えりもは、森林組合がチップ工場を持っており、バイオマス発電所が買う販路があります。

林業に道は不可欠です。

作業道に関しては、名取の場合、水没しましたが、それでもサイクリング道があります。

でも、それを存分に使うことができるのか非常に心配。

東西の道の不足を訴えていますが・・・

粘り強くお願いしようと思いながら帰ってきました。

台風よりも爆弾低気圧

「台風よりも、(南東から吹く)爆弾低気圧のほうが怖い」

えりも岬で、最も印象に残った言葉です。どうも塩害らしい。

「乾風害・寒風害はもっと面的被害。赤くなるが戻る。塩害は部分的な被害。

枯れ方が寒風害とは違う」とえりもの緑を守る会の緑化技術部会で、

林野庁OBの方や、森林組合の専務さんたちが教えてくださいました。

被害は道有林を中心に数ha。

ですが、樹齢50年以上の貴重なマツが、震災直後の名取のように枯れていた。

爆弾低気圧というのは、10月から春までに起こりやすいそうです。

南東という風向きも妙に気になりました。

名取の主風は南東と北西。

本当に無茶な風は、きっと南東から来ると思っているので。

将来、スーパー台風というものが来るかもしれないから。

漁協でも森林組合でもリーダーで、ご尊父が海岸林復活の立役者である飯田さんと

育樹祭の作業中、ずっとご一緒させていただき、たくさん話ができました。

木村参事や専務のご配慮だろうか。運が良かった。森林組合作業班の班長だそうです。

親父さんもご本人も長年マツと向き合ってこられました。

関わる人はみな、本当はすごく悔しいだろうと思います。

でも、明るい。町ぐるみの活動に誇りを持っている。

我々にもすごく親切に教えていただきました。

明るさと心の大きさ、それに包まれた不屈の気持ち。

日本屈指の強風地帯の襟裳では、こういう気持ちの持ち様を、

とても大事なことを、あらためて教わったのかもしれません。

「おおらかでしたね」。

視察が全部終わった後、そんな感想を仲間と交わしました。林野庁や北海道、えりも町、森林組合などの

関係者が集まって毎年「えりも岬緑化研究部会」という集まりが開かれます。オブザーバーとして

会議に参加させてもらったのですが、面白い経験でした。会では広葉樹化がなかなか進まないこと、

シカなどの食害が深刻なこと、まだ北海道まで北上していないマツクイムシへの備えが必要なこと、

などさまざまな意見が出ました。でも、なんとなく「気長にやればいいんじゃないか」という方向で

まとまってしまう。同じ広葉樹の若木でも、人工的に植えたものはシカに食われるが自然に生えたものは

なぜか食われないのだそうで、だったら気長に自然に生えてくるのを待とう、というような雰囲気がありました。

みなさん、オイスカに参加を許してくれただけでなく、十分に発言をさせてもくれました。

多分、かけてきた時間の積み重ねに対する自信と、北海道の風土とがそういう雰囲気を

培っているのでしょうが、そうしたおおらかさが、事業全体を包み込んでいる印象を受けました。

もう一つ、襟裳岬の緑化を支えているのが地元の人びとの事業への参加で、そういう仕組みがきちんと

できあがっていることに、事業にかかわる人たちが自信と誇りを持っていることを強く感じました。

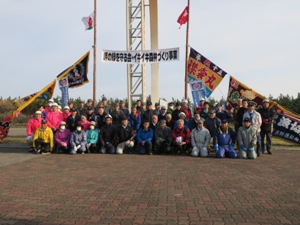

滞在中、クロマツの枝を払って広葉樹のために日当たりをよくする作業がありました。これが「育樹祭」

なのですが、始まる午後2時の1時間前、ちょうど午後1時に参加を呼びかけるアナウンスが防災行政無線で

町じゅうに流れました。平日ですから放送を聞いて実際に参加する人はほとんどいないということですが、

まるで「火の用心」を訴えるように、育樹祭を当たり前のできごととして放送していることに驚きました。

襟裳岬の緑化を学ぶ活動は地元の小中学校、高校の授業に組み込まれていますし、町内にある

航空自衛隊襟裳分屯基地からも、隊員が交代で10名ぐらいづつ行事に参加する。「育樹祭」で

目立ったのは隊員たちの迷彩服ですけれど、さらに目についたのは飾られていた大漁旗です。

緑化が進むとともに町の主要産業である漁業が活性化したこともあって、漁業者の緑化への

積極的なかかわりを象徴しているように見受けました。

名取の海岸林再生にかかわっていて、つねに考えるのが「地元」「若者」です。

プロジェクトを息長く続けていくためには欠かせない要素だからです。

いろいろ苦労はあるにしても、地元と若者を巻き込む大切さをあらためて知りました。

ひとつ気になったのは、樹齢20年あまりまで育ったクロマツがまとまって立ち枯れている区域が

あったことです。海辺の風の強い場所で、おそらく低気圧や台風による海からの冷たい強風(というより暴風)に

さらされて急激に塩をかぶったせいではないか、ということで、詳しいことは調査しているそうですが、

今後枯れ木に虫がつかないか、枯れた区域が拡大しないか、などの心配があるといいます。

たまたま海辺に昆布小屋一つ建っているだけでクロマツにあたる風の強さが変わるという話もありました。

名取でも、いまはクロマツの成長は順調ですが、何かの拍子に大きな被害を受けることがあるかもしれません。

それは自然現象か、病虫害か。襟裳岬の緑化の歴史に、息長い活動の大切さと、突発する事態の怖さと、

いろいろなことを教えられました。

宮城県名取市でオイスカの海岸林再生プロジェクトにかかわっている人たちと11月はじめに

北海道の襟裳岬に行ってきました。燃料のため乱伐したり、牛馬や羊の放牧地をつくったり、

さらにはバッタの大発生もあって原生林が姿を消し、いったんは砂漠のようになってしまった

土地を60年以上かけて緑化してきた努力の足跡をみるためです。

海に突き出した岬はどこもそうでしょうが、天気の良しあしとは無関係に風は強いのが当たり前。

襟裳岬も、北海道の気候の厳しさに加え、最大風速10メートル以上の日が年間270日以上あるという、

植物にとっては過酷な場所です。そこが、もちろんトライアル・アンド・エラーの積み重ね、おそらく

エラーの方がずっと多かったはずですが、いま、「えりも砂漠」と言われた光景が想像できないくらい

緑豊かな土地になっていることに、まず感銘を受けました。

襟裳では、風吹きすさぶ裸の地にまず砂を飛ばさないための草を植え、次にクロマツを植え、

最後に広葉樹を増やしていこうという計画を進めてきました。

もともとの原生林がカシワなどの広葉樹林だったので、その姿に戻すという趣旨ですが、

更地の海岸でなんとか育つのはクロマツしかないことを100種以上の木を植えるという

試行錯誤の結果知って、まずクロマツを増やすことに力を注ぎました。そのクロマツを

風よけにする形で広葉樹が下から生えてくる。クロマツ一種類だと病虫害によって全滅する

恐れがあるから樹種は増やした方がいい、という説明も聞きました。

一口に岬といっても、気象条件はさまざまで、特に丘や山の位置、さらには道路一本でも

風の向きや強さに影響を与えるそうです。クロマツを植える作業はいまも続いているのですが、

たとえば背後に山があって比較的風が弱い場所は、45年前に植えたクロマツは全体の2割

程度に減り、シラカンバやカエデ、それにバットの材料として有名なアオダモなどの広葉樹が

自然に芽を出し、大きく育って、明るい広葉樹林になっていました。

これは、広葉樹の邪魔にならないようクロマツだけを人力で減らしていった結果でもあります。

一方では、風が強いため植えてから50年たっても上に伸びられず、高山地のハイマツか、

あるいは盆栽を大きくしたのかと思うような、枝がねじ曲がったクロマツばかりの場所もある。

こういうところでは、背の高い広葉樹が育つことはできません。

名取の海岸林は、第一に、人びとの生活を砂や潮風、津波などから守るためのものであって、

そのためにクロマツの林が欠かせません。プロジェクトが始まったのも震災の後ですから歴史も

違います。それでも、襟裳岬を見て参考になることがいくつもありました。

えりもでは、64年の苦闘をいま引き継いでいる、ひだか南森林組合の木村参事と再会でき、

その木村さんのおかげで、地元の皆さんからも分け隔てなく自然に受け入れていただき、

一行6人、口を揃えて「いい出張だった」と。

皆、ミッションを分担して現地を凝視し、戻った後も報告書を分担しています。

数々のご配慮をいただいたえりもの皆様に心から御礼を申し上げます。

このブログでも触れてゆくことになると思います。

新千歳空港では、東京本部海岸林女子から銘柄指定のお菓子を試食でついばみながら、

土産屋に2時間もいてミッション完了。珍しく、疲れないお買い物でした。美味しかった。

あとは報告書と、次の日全員声がおかしくなるほど歌い続けた、えりものスナック代の送金。

どういう訳か、その場で払っていなかった?!

なんで??

東京経由で1ヵ月ぶりに名取に帰ってきました。

今週は2件の視察対応と、諸々の現場管理。

今日は立冬。歩いて歩いて、歩きまくります。

この間、月間降水量としては2011年以来2回目の、355mmの雨が10月に降り、

2016年植栽地の広浦側の盛土が80mにわたって崩壊。

地元の三浦さんや、現場関係者からは連絡が届いていました。

暴風の被害としては、2014年、2015年のマツは相当「風で回された」らしく、根元周りに隙間ができているものを、さっきたくさん発見しました。

今まで時々見てきたものとは数が違う。

えりもで学んだ「根踏み」は春先にやる。

この時期の被害だとどうなのか・・・

えりもの報告と、名取の報告、またブログ頑張らねば。

明日から寒くなりそうです。

まず、名取市民ボランティアを代表してこの視察に参加させていただき、

大変参考になり、現場の厳しさを実感でき、本当に良い勉強になりました。

誠にありがとうございました。

えりもに行き、まず一番感じたことは、北の地に生活するために、

住民皆が協力のもと、そしてそれを国、道、町が一体となり、

子どもの時から体験させ、自然の大切さを教育の場に取り入れていることに

感動しました。昭和の初めにえりも砂漠、ハゲ山状況下を、行政の技術者と漁民が

手作業で耕し、そして、20年の試行錯誤の結果、海藻を飛砂防止のために山に敷き、

まず草を根付かせるという、えりも式緑化工法の基礎を編み出し、

今、浜・山に緑の黒松が成長している姿に只々感激です。

ボランティアの一人として、今後は一層の協力と自己研鑽し、

地元の人に海岸の大切さを伝え、また、地区の市会議員、区長などに

今回の視察を説明し、名取市として職員自ら海岸林の保育作業を体験するよう提案し、

学校教育の一環として子どもたちに海岸林での体験を促す旨の投書でもしようと

考えております。マツの生長障害・病害などは専門家に委ね、ボランティアは

指示された仕事を一生懸命やるとともに工夫し、海岸林が生長を願い、

楽しいボランティアが出来れば何よりと思います。

オイスカ宮城県支部会員 名取市在住 大槻壽夫