海岸林担当の鈴木です。

明けましておめでとうございます。

今年のお正月は初詣に外に出た以外、ずっと家にこもり、のんびりしていました。

のんびり過ごしていると、普段は気づかないことに気づくものです。

昨年までは帰省していたので、門松を飾ることはなかったのですが、今年は家に居たこと、息子がスーパーで門松を見つけ、買うとも言っていないのに「どれにする?これがいいかな?」などと買う気満々だったこともあり飾ることにしました。

年末の28日、手が凍えながら門に松を括りつけました。

対になっている松の両方を見比べると、ほぼ形状が同じです。

松の頂芽は春先から初夏にかけて伸びますが、プロジェクトの植栽地のクロマツたちは頂芽の長さがマチマチ、出る頂芽の数もマチマチです。

どの家の門松を見てもほぼ形状は同じ、出ている枝の数も同じ4本。どうしたらこんなに形状が揃ったクロマツができるのだろう?

頂芽が伸びすぎたら切ってしまう?いえいえ、切ったような跡があるクロマツは見当たりません。

頂芽の数が多すぎたら摘んでしまう?いえいえ、門松に使う大量のクロマツの頂芽を摘むのは現実的ではない気がする

と疑問に思っていました。

調べてみると、驚きがいっぱい詰まったサイトを見つけました。

http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1201/spe1_02.html

http://mizoguchi-farm.jp/matusenryou1/matuseihinka.html

面白い発見がいっぱいです

〇茨城県神栖市(かみすし)波崎(はさき)地区は若松・千両の一大産地 ・・・まったく知らなかった。若松の産地というところがあるんだ~

〇門松は花や野菜と同じく畑で栽培。10cm間隔で植えられている ・・・へぇ 畑でねぇ 野菜のように一面クロマツ畑があるんだ。しかも10㎝間隔とはかなり密集しているんだなぁ

〇3~4年で出荷するためにすべて刈り取る ・・・門松用に使うところのみを切り取るのだと思いましたが、すべて刈り取ってしまうんだ

〇「穂の長さ、葉の密度、葉の色、持った瞬間の『木鋭(きえい)』で、最終的な等級を決めます」という農業生産法人株式会社ミゾグチファームの溝口さん。「木鋭」とは一言でいえば、その木が持つ力強さのことだといいます。・・・若松に25等級以上のにランクがあるそうです!そんなに細かく分けられるものなんだ~

〇「『ミゾグチブランド』として、全国の市場をはじめ、多くの華道家から高い評価を受けています」・・・若松にブランドがあるんだ~

山から切り出しているのかな?などと思っていたのですが、野菜などと同じく若松の栽培農家さんがいらっしゃるのですね

恥ずかしながら、お正月の発見でした。

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます、浅野です。

2018年になりました。皆さん、健やかに新年を迎えられたことと思います。

私は実家で犬たちと遊びながら新年を迎えました。

ちなみにオイスカ本部事務所には立派な門松が飾られています。

昨年のブログにもありましたが、今年の門松も平山さんが作ってくださいました。

今年は本部のスタッフもお手伝い。3人で作ってくれていました。

門松は、読んで字のごとく、家の門口に松を立てることから「門松」と呼ばれるようになりました。

元々お正月とは、万事の始まりとの意味合いがあり、お正月になると「歳神様」と呼ばれる神様が訪れて

幸福をもたらすと言われていました。その「歳神様」が迷わず降りて来るための目印となるものだそうです。

今年も皆さんに助けていただきながら、精一杯プロジェクトに取り組んでいきますので、

よろしくお願いいたします。皆さんにお会いできることを楽しみにしております。

来年のボランティア募集開始しました

去年は3月にリピーター向け研修を加えてみました。

消防署で普通救急救命講習を受けた後、避難誘導シュミレーションと協定境界確認を。

来年は、講習ナシ。3月「根踏み」という実務から入ります。

http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/?p=19357

誰でもできる仕事ですが、1度以上来たことがあるリピーターの方に、

少なくとも40人ぐらいは来ていただきたいと思っています。

「海岸林とは・・・」という基本的説明は抜きで、即仕事に入ります。

10月末の荒天のあと、一部の場所に限って、根元周りに隙間が出来ました。「風で回された」と言います。植えてから2・3年までの若木は、ひどい場合は、引っ張ると抜けてしまうことも。抜けるようでは枯れてしまいます。根が伸びる時期の荒天では、ここまでなることは少ないと思います

名取事務所の佐々木統括が陣頭指揮、プロにも来てもらうことになるでしょう。

ボランティアの方には、鍬を片手に広範囲を歩いて確認、点検と養生をお願いします。

もし、早く終わったら、植樹祭の植栽個所マーキングを。

3月は仕事始め。夜は希望者だけ、恒例の懇親会です。

今年度のボランティアは2,000人を越え、3月のその回を入れると

2,100人になると思います。今年は1にも2にも「ツルマメ」でした。

20歳前後の若い人が増え、文句なしに年齢層の平均化が図れたことも成果。

プロとボランティアの努力の甲斐あって、仕事の中身も会心の出来でした。

先週、ボランティア募集、開始しました!!

すると即刻申し込みが。名取市民の女性。Mさん。続いてニコン本社の皆さん。

先日、シクラメンをいただいた草加市の皆さんも、3月にワゴン車乗合で来てくれそう。

来年は保育面積66ha。広大です。

奮ってお申し込みください。

一緒に頑張りましょう!

11月16・17日、職業体験で来てくれた北仙台中学校2年生7人に

本気で手伝ってもらった「生長モニタリング調査」と「土壌物理性調査」の

取りまとめを清藤先生と手分けして整理しています。

「大まかにいうと、地表から10㎝までが固くなっているんだよねー

下はそうでもないんだけど」

「12月中に公表」と内部では話していたのですが、お互いそうもいかず・・・

「来月でもいいですよ」と先生に言うと、本当に嬉しそう。

でも本当は、私の事情でした。

懸案だった、膨大な量の調査地写真整理に時間がかかっています。

忘年会がない日、没頭できる残業時間を見計らってコツコツと。

例年通り、報告書はHPで公開しますが、主なプロットごとの内部の議論を

ブログに連載して記録するのもありか?とも思っています。

モニタリングは、いつかどこかで役立つ記録ですから。

ところで、来年2018年度から、国・県・市の「震災復興計画」は発展期に入ります。

元日経新聞論説委員の小林省太さんも、本格的に「記録」に動き出します。

記録といっても多岐にわたりますが、ブログ以外の主なものとしては、

①一般向け読み物 *小林他

②写真集 *吉田他

③内部向け社史的な詳細 *吉田他

④モニタリング調査を含む技術的詳細 *担当:吉田・清藤・佐々木

⑤名取市の海岸林史 *東北学院大学の菊池慶子教授が中心です。

私にとって発展期は、あらゆる意味で整理整頓が大前提です。

「庭先」だけ掃除するのでなく、将来を見据えた掃除をしたいので。

モニタリング写真整理の後は、大本命が待っていますが、春までに済ませます。

来年は10年で最大の事業量が控えていますから。

本部・広報室の林です。

シシ肉に続いてのプレゼントはこちら。

とっても立派なシクラメン。

いつも名取の現場ボランティアに来てくださる際には、

必ずたくさんのベルマークをご持参くださるのですが、

年末になると本部事務所にきてその仕分けまでお手伝いしてくださいます。

(今年は写真を撮り忘れました! ごめんなさい。一昨年の様子はこちら)

今年は6日にSさんを含め4名がお越しくださいました。

Sさんは草加市で園芸店を営んでおり、その中心がシクラメン。

殺風景な事務所が明るくなりました!

月に一度のチーム海岸林のミーティングの際にも

テーブルの中央に置いてみました!

普段は吉田のデスクの後ろ。一番日当たりのいいところに置いています。

吉田の仕事ぶりを見守ってくれているシクラメン。

本部・広報室の林です。

年末になると毎年宮城から届くプレゼント。

今年も届きました!!

(一昨年は吉田が子どもたちのクリスマスプレゼントに

持ち帰った写真がブログに掲載されています→→こちら)

大量のシシ肉。ボランティアの日の指導員として現場に来てくださる純子さんが

山で捕まえてくれました。今年は鉄砲ではなく、わなを仕掛けたのだそう。

オイスカ本部事務所の忘年会で吉田が調理をすることに。

オイスカ本部事務所の忘年会で吉田が調理をすることに。

大きなかたまり肉を小さく切るところから吉田が担当。

事務所3階の会議室が忘年会会場。

吉田の持ち場は、その外にあるベランダ。

お隣の小中学校の校舎に灯りがともり、教室に掲示してある書道の作品などがよく見えました。向こうからもよく見える状態だったと思いますが、子どもたちはすでに下校していたため、姿は見えず。

きっと子どもたちがいたら、気になっただろうなぁ。

「あのおじさん、あそこで何をしているんだろう」と。

(私は学童の子どもたちが柵の向こうからこちらを眺めているのに遭遇したことがあります。窓を開けて挨拶をすると元気のいい女の子が「そこは何ですか」と聞くので、小学1~2年生と思しき子どもたちに難しい話はやめようと「オイスカっていう会社だよ」と答えると、彼女は周りにいた子どもたちに「ほら~会社だって」と。きっと子どもたちの中で、お隣の建物はなんだろうねと話題になっていたのでしょう)

毎年いただいているので、そのおいしさを私は知っていますが、

「シシ肉はカタイ・クサイ」とのイメージを持っている職員も多く、

食べてみて「シシ肉とは思えない!」と驚いていました。

本当においしいのです!!

純子さん、今年もおいしくいただきました。

ありがとうございました!!

今年もすごかったママさんランナー

本部・広報室の林です。

今年は残念ながら大阪マラソンの応援に行くことができず、

頑張るランナーさんたちをランナーズアイを見ながら応援していました。

昨年すごいと思ったのは、中部日本研修センターのスタッフM。

息子を連れて会場にやってきたママさんランナー。

5時間を切る好タイムで、翌日から海外出張。

そして今年もすごいママさんランナーが。

それは本部の柿沼部長。彼女のブログはこちら。

2014年にチャレンジするも制限時間内に走ることができず、マラソンコースを外れ、歩道を歩ききってゴール地点にたどり着いた時には、フィニッシュゴールがすでに撤去されていたのだそう。

今年こっそりランナー登録をした彼女。ある日突然事務所の朝会で「実は大阪マラソン走ります!」と表明。スタッフ一同びっくり!

そしてしっかり時間内に完走。ずっと欲しかった完走メダルと記念タオルを手に嬉しそう。

2014年にも大阪に息子を連れてきていた柿沼部長。きっと剛君はその時の記憶はないでしょう。でも今年は4歳になっていますから、お母さんの頑張る姿をずっと覚えているはず……と思ったのですが、なんとお母さんが走っている間、彼が夢中になっていたのは仮面ライダー。ショーを見に行っていたのだそう。お母さんがもらってきた完走メダルは、今剛君の宝物になっているのだとか。

かわいい剛君のブログ、ぜひ読んでみてください!

あらぬ疑惑 ~アイドルの裏の姿~

広報室の林です。

また5日の意見交換会の話題なのですが。

しかも希望者のみが参加した懇親会、しかもその2次会のお話です。

解散前に吉田からあいさつの指名をされた浅野。

忙しい中、お集まりいただいたことへのお礼とともに、

来年もボランティアの皆さんに現場でツルマメと格闘してもらいたいと伝えると

誰からともなく、「え? もしかしてツルマメって浅野ちゃん種子まいてるの?」との声が。

たくさんのボランティアの皆さんにガッツリ作業をしてもらおうと

浅野がせっせと種子をまいて、活動現場を準備している!?

そうだったのか~。

こんなふうに満面の笑みで「ツルマメ根っこから抜けた~」と嬉しそうに写真に写る浅野が、裏では種子をまいていたのか……。

確かに、あまりにもツルマメが繁茂しているエリアでは、ボランティアの皆さんのみならず、指導者の佐々木勝義さんまでもが「これ、誰か種子蒔いてるんじゃないか?」と口にするほどなので、ない話ではないなぁと。

オイスカに入りたての頃、国際協力、特に植林の現場で昔よく聞いた(ODAの)失敗事例は、「現地の人たちを雇って木を植えた現場が火事になった。火をつけたのは植えた人たち。植林が終わって仕事がなくなったから、木がなくなればまた雇ってもらえるだろうと火をつけた」というものでした。

だからこそ、オイスカでは地元の人たちが森づくりを単なる収入の手立てではなく、

よりよい“ふるさと”をつくる活動と捉えて主体的に参画する工夫を常に行ってきました。

そうした海外の経験が「海岸林再生プロジェクト」にも活かされているはずなのに、

まさか浅野がツルマメを繁茂させていた犯人だったとは……。

お店を出て駅まで歩き、それぞれの改札口で別れるまでその話題。

笑いに包まれたまま来年の再会を約束しました。

浅野がいかに皆さんに愛されているかがよく分かりました。

ボランティアの皆さんの中に浅野ファンは多く、みんなのアイドルなのです。

(以前、浅野と一緒にいたいがために? 深酒をして終電を逃し、

4時間かけて歩いて帰った方もいました! その方は2次会で、私の前に座られたので

浅野の前に座るように促すと、「浅野ちゃんはみんなのアイドルですから」と寂しそうにしていました)

現場で日々作業をする森林組合のお兄ちゃんたちもみんな浅野ファン。

ただし、彼らにとっては憧れの東京の女の子で、照れてしまってまともに話もできません。

彼らは、アイドル浅野が、東京では、「ツルマメの種子をまいている」とのあらぬ疑いを

かけられているとは思いもしないでしょう。

UAゼンセンのトイレにて

広報室の林です。

今日は休日ということで、ちょっとプロジェクトから外れたお話になること、お許しください。

昨日のブログで、情報交換会の報告をしました。

その中でも触れた通り、会場は、UAゼンセンの大会議室。

(ご協力ありがとうございました!)

休憩時間にお手洗いをお借りし、「UAゼンセン、素晴らしい!」と感じたことがありました。

それは、トイレットペーパーの横に「非常灯」と書かれた小さなライトが吊り下げられていたこと。

これがあれば、急な停電でも慌てることがありません。

ただ、そう何度も停電が起きるわけでもない昨今、本当に必要??と思った方、いらっしゃいませんか??

実は停電時ではなく、“節電”を推進するがゆえに起こる、ちょっとした悲劇対策なのではないかと私は思いました。

なぜなら、私にはその経験があるから……。

オイスカ事務所の女子トイレには、UAゼンセン同様、個室がふたつあるのですが、

お隣さんが用を済ませ、退室する際にまだ個室の中にいる私の存在に気づかず、

うっかり電気を消してしまうという、悲劇と呼ぶには気が引ける、本当にちょっとしたことなのですが。

その悲劇を避けるため、お隣さんが先に個室から出た際には、「私ここにいます!」アピールのため

咳ばらいをしてみたり、わざと大きな音でトイレットペーパーを巻き取ってみたりしている私。

この非常灯を見た時、「ああ、オイスカのトイレにもこれがあればすごく安心なのに」と思ったのです。

そして、トイレから出る際、「やっぱり“非常灯”の非常時は、私の経験したあの悲劇に違いない」と確信。

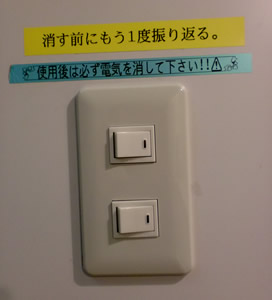

なぜなら、「使用後は必ず電気を消してください!」の緑色のテプラの後から貼られたと思しき、“非常灯”と同じ色のテプラで貼られた注意書きに

「消す前にもう一度振り返る」とあったから。

(林の解釈→「消す前にもう一度振り返って、人が入っていないか確かめる」)

おそらく、電気を消されてしまい、暗闇のトイレで用を足し、なんとかそこから脱出するという経験をした方が何人かいらっしゃったのだろうと想像しました。そして、その方達の訴えに総務部?が対策を考えてくださったのだと思います。

素晴らしい!

私は電気を消さずに、カメラをとりに会議室に走り、

トイレに誰もいないことを確認してから撮影させてもらいました。

そして、誰もいないことは分かっているけど、振り返って消灯。

ライトはなくても、「消す前にもう一度振り返る」の貼り紙だけでもしてみようかなぁ……。

よいアイデアいただきました。

UAゼンセンさん、本当にどうもありがとうございました!

広報室の林です。

5日に毎年恒例の情報交換会を開催しました。

ご支援いただいている企業・団体の担当者の方にお集まりいただき、プロジェクトの進捗をご報告し、来年度の計画をお伝えすると同時に各担当者の皆さんが所属組織で活動を継続していく中で抱えている課題などを共有する機会としています。

今年は17団体・25名にご参加いただきました。

プロジェクト立ち上げの段階から支援を表明し、さまざまな形でご支援くださっている企業さんもいれば、今後の支援検討のために勉強にきたという方も。

ボランティアの時にいつも顔は合わせているけど、あらためて名刺交換するのは初めて…といった方たちの姿もあったり、お互い現場では作業着なので「スーツだと“はじめまして”な感じですね」と挨拶したり。

皆さんにとっては、来年度のボランティア受け入れ計画・日程が皆さんの一番の関心事でしょうか。

この日初めて公表しました。近くホームページでも募集を開始します。

また、元日経新聞論説委員でオイスカのアドバイザーを務めてくださっている小林省太さんが、プロジェクト担当の吉田とはまた違った視点でお話をしてくださいました。

また、元日経新聞論説委員でオイスカのアドバイザーを務めてくださっている小林省太さんが、プロジェクト担当の吉田とはまた違った視点でお話をしてくださいました。その中で語られたプロジェクトの統括である佐々木廣一さんの話は、皆さんにとって少しインパクトのあるものだったのではないかと感じました。佐々木統括は、現場でのボランティア受け入れには、ほとんど携わっていないため、毎月ボランティアに参加している企業の担当者の中にも、会ったことがないという方がいらっしゃいます(指導者の佐々木勝義さんは統括の弟さん。とっても似ているので、同一人物だと勘違いしている人もいるかもしれません……)。

プロジェクトで育てているクロマツの苗は、全国品評会で林野庁長官賞をいただいた最高品質の苗で、

海岸に植えられた苗の生育も順調ですが、その技術的な面の指導はすべて佐々木統括が行っています。

種子をまく作業を一つとっても、気温・地温の上昇の傾向などを注意深く分析してタイミングを決めます。

その日に合わせて人を集めなければならないため、今日決めて明日実施という訳にはいきません。

植栽に関しても森林組合の職人の皆さんは、佐々木統括による安全講習・技術指導を受けて作業に臨みます。

低コストにこだわり、100haもの“造林事業”を手掛ける責任者が非常に厳しい人であることに触れた小林さんは、

「この厳しさがあるからクロマツが順調に成長しているのだと思う」と話し、さらには、

「(林野庁を退職した直後の)佐々木さんをプロジェクトに招くことができたのは、オイスカにとって幸運だっと」と。

本当にその通り!

たくさんの幸運とたくさんの支援者に恵まれてプロジェクトは動いています。

会の最後になってしまったのですが、参加者の皆さんに自己紹介を兼ねて

それぞれの取り組みをご紹介いただきました。

その中で印象に残った言葉を少しご紹介します。

■ほぼ毎月ボランティアを20名程度派遣している。リピーターが増えるのは

うれしいことである反面、新規のボランティアの獲得が課題だと考えている。

■11月のリピーター研修に参加し、オイスカの現場以外の植栽地を視察してきた。

オイスカの現場のクロマツの成長を当たり前のようにあ感じていたが、他所では、

クズやツルマメに巻き付かれたりニセアカシアがクロマツ以上の勢いで繁茂しているのを目にし、

管理の重要性があらためて理解できた。

同時に、寄附を有効に活用してもらっているということを実感した。

■お金だけではなく、手も出すし、口も出させてもらいながら関わっていきたい。

■より多くの社員が関われるようにあえて毎年担当者を変えている。

■創立100年の節目でプロジェクトの参画を決めた。長い年月をかけて森に育っていく

クロマツと一緒に会社も成長を続けていきたい。

■ボランティアへの参加を通じて、組織を担っていく人材を発掘したいと考えている。

■現在は会社で派遣するボランティアの人数に制限があるので抽選としている。

できれば社員が自分でオイスカに申し込んで参加できるような形にしていきたい。

会の時間内では、共有された課題に対する話し合いをする時間までは持てなかったものの、

終了後、希望者で参加した懇親会の場でいろいろな意見交換がなされていました。

「社員の家族も参加させたいけど、どうしたらいいかなぁ」

「うちは小学5年生以上に限定して、夏休みにやりたいと思っている」

「リピーターにいろんな役割を担ってもらったら事務局スタッフは少なくてもいいよね」

「その分の経費でボランティアの枠を増やせるしね」

「うちはリピーターの役割を決めてるから、書類シェアしますよ」

ただ単に支援企業・団体の担当者が集っているというのではなく、吉田がいつも口にする

“チーム海岸林”というものがここに存在しているんだということをはっきりと感じました。

オイスカがそのチームの中心で旗を振っているのではなく、みんながチームの一員として

プロジェクトの推進を我がこととして考えて、よりよい方向に進んでいけるように動いている。

7年目にして、こんな大きな大きなチームができたこと、うれしく思います。

チームの皆さん、いつもありがとうございます。

そして、これからもこのチームがもっと大きく発展していくことで、

プロジェクトも発展していくのだと思います。