あらためてニセアカシア駆除を考えました

むかしはマツと一緒に植えました。全国で。

これも一つの方法と信じて、未知の方法に挑戦したわけです。

鉱山跡地など、道にも手に負えない場所なども同じです。

海岸林に関しては、残念ながら、結果は思わしくないものでした。

名取でニセアカシアを見ても、先人を恨む気持ちは一度も持ったことはありません。

その頃はまだ先が読めてなかったのです。

技術の向上の過程ではこういうこともあるでしょう。

私たちもそういう過ちを何かで犯していることもあるでしょう。

結論は、徹底駆除以外ありません。

その方法論は単純なものです。少しでも若い木のうちが良し。

除伐時期は、土用の丑の日前後1か月がベスト。

春・秋・冬はやっても逆効果。

伐った小口一つづつに、薬剤塗布。どんなに面倒でも一本一本。

グリホエースなど安いもので十分。

ばらまくように散布でもしたら、枯らさなくていいものまで枯れてしまう。

3年試して、去年の夏から本格的に駆除し始めました。

よく問い合わせがありましたが、以上の通り説明は簡単です。

およそ海岸林に関わる人は、ぜひ身近な場所で職員研修をして、

自分で伐った場所が1年後どうなっているか見届けるのも良いと思います。

現業の仕事ですから、ちょっとは痛い思いもしないと、

林業労働者の苦労などわかるわけありません。

作業道の重要性

山仕事の立場から言えば、海岸林は車が使える作業道が圧倒的に多い。

平地ですから、道を設けやすいのは当然です。東京奥多摩在住の森林組合職員が、

「4m/ha。東京の切り立った山では仕方ない。高性能林業機械など入れられないから、

昔ながらの伐り出し方法ばかり」と宴会で嘆いていたのを覚えています。

片や、宮崎県諸塚村では2007年時点で60m/ha。道を入れられる場所を選んで、

経済林を作ってきたからです。お昼は家に帰って、温かいものが食べられます。

東京や神奈川では、車にたどり着くのに徒歩1時間などざら。屋内で昼食などありえません。

いつも焚火を前に、辛うじて保温の弁当箱で。

「①排水溝 ②防風垣 ③作業道 このインフラが揃わない限り、海岸林は難しい」

襟裳岬海岸林200haを40年来守ってきた、ひだか南部森林組合幹部の言葉です。

「毎年手入れが必要な場所は、重点的に道を増やしています」

そういう場所は300m/ha以上か??正確な距離は分からなかったが

路網が充実しているのは間違いなかった。

では、名取100haはどうか。

設計された林業用作業道は、多目に見て11,000m。

市の自転車道4,000mは、作業道も兼ねて使用可能になる模様。

自転車道を入れれば、ざっくり150m/ha。

最内陸側に道が無いこと(将来松くい虫薬剤地上散布に難儀)と、

パンツ一丁での渡河箇所、盛土上の東西道不足のなど、

難儀することもあると言えばあるのですが、満足しなければと思っています。

海岸林に消火水槽??

視察した日は、創価大学の陸上部が松林の中を練習していました。

火事があったのかな・・・と言った途端、

浅野がブログで触れた通り、消火栓の前の木柵が燃やされていた。

青森の屏風山海岸林でも、敦賀の気比の松原でも、

海岸林に「火気厳禁」「山火事注意」の看板はどこに行っても見られます。

マツの葉は当然燃えやすく、人が来る場所に設置するのは当たり前。

能代の風の松原でも、設置を検討したことがあると。

「(キノコの一種の)ツチクラゲの胞子が反応して、大きな円状に松を枯らす」と

佐々木統括から教わりました。宮城県石巻市海岸林は、かつて「ツチクラゲ病」が

蔓延したと県庁で聞きました。怖いのはこれです。

ちょっと焚火して、ちゃんと消しますではすみません。

ネットで調べてみると、数年かけて拡大。茨城以北の太平洋岸、山口以北の日本海岸に

菌は生育。40度でも12時間、45度なら4時間で胞子が拡散する。

クロマツ・アカマツ・カラマツ・トウヒ林は被害にあう。

牛糞のような形のキノコ・・・

そういえば警察官に聞いた話ですが、「んー、ボヤと首つりあったね」。

震災前の、名取とその周辺の海岸林のことです。

地元高校の美術部に看板デザイン書いてもらって、協力呼びかけようかな。

実は、空港北の内陸防風林(共有林)の再生を協力したのに、

ゴミ燃やしの延焼で250本ぐらい枯れたこともありました。

燃えた跡、今も残ってます。空港のフェンスも焦がされてました。

本来、森林法、消防法、航空法違反です。

不法投棄

「ゴミが増えるなら、車止めも考えねばなりませんね」(行政当局ご担当)

現実としては、ゴミ以外のことも含めて、車止めは不可欠でしょう。

まだ大したことありませんが、個建て住宅の庭にあるような物干し竿・支柱一式、

大量の発泡スチロール、錆びた鉄くずなど大型ゴミや、包丁・カッターもありました。

「また拾ってきたの~」と再生の会の人たちも呆れています。

目に余るものは市役所に報告していますが、巡視の度に拾うのも馬鹿馬鹿しくなります。

処分場に持ち込んで、お金を払って・・・海岸林担当女子は、ひどく怒っていました。

育毛剤と滋養強壮剤が大量に捨てられていた時は、真っ先に僕が疑われました。

静砂垣にひどい落書きもありましたが、消したり過剰反応しないことにしています。

調子に乗るだけだから。

官民連携、市民参加・啓発活動を行っている松原に共通するのはゴミがないこと。

能代市の風の松原、唐津市の虹ノ松原などは、まったくゴミを見ない。

これから復旧工事が終息した後は、徐々に海に来る人が増えるでしょう。

捨てる気にならないような現場の雰囲気をつくってゆきます。

2月8日、UAゼンセン幹部・ご担当の方の視察対応がありました。

「UAゼンセンって?」

いくら「幹部」という人でも、畑違いの行政だと、こういうリアクションも無理もないですが、

私の立場から言えば、何度説明しても聞き流してきた証拠。

素直なリアクション過ぎてショックでした。慣れてますが。完全に私の努力不足。

ですが、何年担当しても、そもそも関心がない人につける薬はないのですが。

説明するまでもなく、日本一組合員の多い産業別労組です。

傘下には、流通、繊維、百貨店、食品、スポーツ、テーマパークなど様々な企業労組が。

オイスカは1996年から海外協力、とくにバングラデシュ、現在はフィリピンルソン島の

マングローブ植林プロジェクト、世界各国での「子供の森」計画をご支援いただいていますが、

海岸林にも「気合の入った」組織的協力をいただいています。

毎年2千人が集まる定期大会では、毎年会長挨拶に織り込まれ、組合報、組合誌には

カラー写真付きで大きく紹介され、ボランティア募集は傘下組合にくまなく送られ、

去年は参加者急増。240人以上の8時間従事ボランティアが全国から。

UAゼンセン前会長で、現在、連合の逢見事務局長代行も3年前に8時間仕事してくださいました。

参加者は目的意識も、リピート率も高く、その後、個人で来るようになる方もいれば、

単組独自で参画する組合も10を下りません。どんどん広がっています。

最近の用語に「関係人口」「交流人口」、それによる地域活性化とよく語られますが、

そういう意味でも極めて大きな貢献です。

先月末、「中央委員会」という1千人が集まる会議でビデオ上映して下さったとのこと。

あわせて東京の本部事務所では朝礼で全職員が見たそうです。

物事なんでも、本気ならこうやって努力しますよね。

海岸林再生を支えてくれたのは誰なの?

これを責任もって伝え続けねばなりません。

肝に銘じて将来を考えていきます。

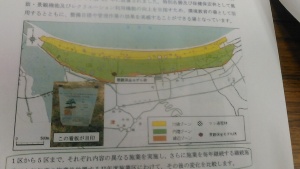

目標林型とゾーンニング

強靭なインフラとしての海岸防災林とは?

これからは、樹高に対し葉をつけている割合(樹冠長比)、樹高と胸高直径(形状比)など、

モニタリングを通じ、生長や変化に応じた「順応的管理」を経て、最前列こそ本数調整伐

(間伐)をする流れとなるやに思います。幹の太さ、旺盛な葉の茂り、逞しさが指標となります。

そのためにはまず、徹底した下刈、そしてつる切りと除伐。ニセアカシアなど、もってのほか。

活かすべきマツ林内に出てきた広葉樹を活かすかどうかは、まだ先の先の話です。

松が広葉樹に背丈で抜かれ「下っ木」にならないように、高木層として圧倒的に差をつけてから、

活かすべき広葉樹を考えるのが基本となると思います。

どんな目標林型、どんなゾーンニングに?

海側最前列50mほどは、飛塩・強風に対して、後列の林を守る「犠牲木」としての機能も期待されます。

塩のストレスが高く、最内陸部に比べれば樹高は稼げないでしょう。

広葉樹はどんなに時間がたっても、生きていくのは難しいと思いますが、

仮に出てくるものがあったら、耐塩性最強のマツの日光が奪われぬよう、

侵入するものから守らねばなりません。少なくとも最前列はクロマツ純林を目指します。

日本海側などと違い、名取の風環境であれば、むかしの禁伐の考えでなく、

本数調整伐を行っていくことになると私は考えます。

最前列の背後地に関しては?

幾度かの本数調整伐を経て、将来的には最内陸部は高木層にクロマツ、亜高木・低木層に

実生で生えた広葉樹を活かします。樹間植栽は成績が悪く、私には植栽は考えられません。

目下、最後列に600本程度、敢えて広葉樹を植えましたが、そういう先々の母樹と

なればいいなと思います。母樹がなければ、なかなか望ましい広葉樹は出てこないでしょう。

広葉樹との共存施業は、現実的な課題として各地で取り組まれています。

クロマツの純林でなくても、防災林機能は果たせるのですが、

いきなり砂浜、いきなり海沿い最前線、いきなり海風や蔵王おろしが吹き付ける環境、

その過酷な裸地の環境に、最内陸側であっても、すぐには広葉樹は不可能です。

しかし、松が成長してくると、松に守られる環境を頼って、次の樹木が寄ってきます。

それにも一定期間が必要です。時間差をつけ、マツの下に生えてくる広葉樹を活かすという

世代をまたぐ、長い計画性が必要になります。

以上は私の意見で、関係する方たちとじっくり意見を交わしたいと思います。

森づくりはスケールの大きな子育て。どんな子どもに、そしてどんな大人になってほしいか、

とても楽しみにしている意見交換が楽しみです。

そもそも、海岸林再生の「目的」は?

目的・目標を、研ぎ澄まして考え、正確に見定めることは、すごく大事です。

これを誤解すると、作戦の意味も誤解する。そうすると戦列が乱れます。

二重三重の目的が存在すると、作戦は複雑化します。

複雑過ぎ、精緻に考えすぎると仕事は難しくなり過ぎると思います。

目的・目標は、基本計画の一番に必ず書かねばならないし、

長い年月かけて、何度でも繰り返し言わねばならないほど重要だと思っています。

きっと将来も「わかっている」という顔をする「担当者」という人と会うでしょう。

現場実務経験が豊富な人ほど、何度でも真剣に聞く。経験が足らない人が一番危ない。

経験が少ない故、繰り返し言う意味を理解するすべがないから、なめて考える。

目標に対して実行計画を立てる。

個々の作戦は、状況の変化に応じて、修正に修正が重なるのは常。

自然相手ですし、社会も変化します。これが所謂、順応的管理だと思います。

しかし、あくまでも大目標は変わりません。

名取海岸林の将来を、どうイメージするか。

遠足に来れるような雰囲気の場所を、少しは持てたらとは思います。

ですが、市民に親しまれる・・・これは優先順位の1番ではありません。

啓発や説明責任を果たすことは極めて重要で、存在意義を理解してもらうための努力は、

強靭な森づくりの次に重要と思います。

少なくとも、楽しみを享受するための下請け、観光部署のための仕事ではない。

悪い事例は全国でいくらでも見てきました。バランスある考え方を失うとどうなるか。

こうなりたくないと、何度思ったか。

一昨年、観測史上初、大型台風が宮城に直接上陸しました。

津波、スーパー台風・高潮、爆弾低気圧・・こういう事態をイメージした海岸防災林に

しなければ我々が協力した意味がありません。

第1ミッションは「強靭さを追求した海岸林の再生」だと思っています。

あの津波の恐ろしさ、起こったことの悲しさ、奮起した気持ちは一生忘れません。

あらためて目標を再確認し、目標をどう達成するかを行政当局などと共有することが、

我々オイスカに求められていると再認識して、今年は行動することにしました。

そのための目標林形・区画のゾーンニング、そして組織づくりや役割分担など

という実行計画を立てることになります。今まで以上に官民の役目を明確にすることに

なるでしょう。大目的を踏まえ、それを実行する手段・方法として、

多くの人に親しまれることも考えようと思います。

海岸林に展望台は「付き物」

まとまった記述は読んだことがありませんが、

実は100ha規模の広大な海岸林には展望台がつきものです。

私が覚えているだけでも、

●北海道 襟裳岬

(国有林内、高さ20m以上、冬季以外常時開放)

●青森県 三沢市五川目

(防潮堤沿い市立公園内、高さ20m以上、常時開放、無着陸太平洋横断の出発地記念公園。サーフィン客多い)

●青森県 屏風山海岸林

(国有林内小園地に2カ所。高台に高さ10m程度、常時開放。遭難ロシア船救助の記念碑あり)

●秋田県 能代市 風の松原

(能代港敷地内、高さ20m以上、日中開放、港湾関係者の避難用)

●千葉県 山武市 九十九里浜(保安林隣接の市立公園内、高さ20m以上、日中開放、

周囲に他に避難先ナシ)

●千葉県 富津市 富津岬(県立富津公園内に2カ所、高さ20m以上、日中開放、太平洋戦争時の遺構アリ。

明治天皇即位100周年記念事業で民間助成も得て建設)

●静岡県 磐田市 遠州灘海岸林(保安林内小園地、高台に高さ10m程度、常時開放)

●静岡県 静岡市 遠州灘海岸林(防潮堤沿い小園地、高さ10m程度、常時開放、震災後設置)

●静岡県 湖西市 遠州灘海岸林(保安林内小園地、高さ10m程度、常時開放、太平洋戦争時の機関銃砲台跡地)

●徳島県 海陽町 大浜海岸(防潮堤沿い小園地、高さ10m程度、常時開放)

●佐賀県 唐津市 虹ノ松原(背後の標高283mの鏡山公園に佐賀県が展望台を設置。常時開放)

●タイ南部 ラノーン県4,000haマングローブ林

(国のマングローブリサーチセンター内、環境学習・視察用に林内に木道なども設置)

時間問わず常時開放が多いのも特徴です。事実上の避難タワーを兼ねて。

宝くじ協会など民間助成も得ながら、公園として、駐車場、時計、水道、トイレ、ベンチ等とセット。

南海トラフの危険がある地域では、東日本大震災後に「津波避難タワー」として、

鉄筋性のものが続々設置されていることでしょう。

「アタマから枯れ始める松くい被害を、上から見抜きやすい」

(東北森林管理署金木支所)と実用的ですが、

いずれも建設後10年20年を遥かに超えるものばかりで、

松くい以外にも意図があった気がします。

遠足で来れるような環境が整えられています。

「将来の世代に感じてもらう場を」と思ったのではないでしょうか。

枯損木の集積

将来、今あるマツはすべてが一様に生長するわけではありません。

遺伝子の違いもあれば、同じ一角でも、柵の近くと遠く、水捌けの良しあし・・・

「劣性木」と呼ばれる木が必ず出てきます。

私の神奈川での林業労働者時代「下っ木」と呼ばれていた、

劣性木伐採は、除伐対象になる可能性もあるし、

本数調整伐(いわゆる間伐)まで待つ可能性もあります。

そのあたりは、今後の管理方針として検討されるはずです。

いまも復旧が続く青森太平洋側の津波被害地では、被害マツをチップ化せず、

排水溝に丸太のまま敷き詰めるなど、キッチリ「集積」していました。

「溝に集積するなら、本当は土をかぶせたほうが、溝の機能を維持できる」と

あとで佐々木統括から教わりました。

ちなみに、公共工事では、仕様書で集積の指示をすれば当然費用が発生します。

溝の崩壊を抑えるためかと思いましたが、いずれにしてもお金をかけて

林外搬出・廃棄していませんでした。

ちなみに、襟裳や唐津では、バイオマス工場の受け入れ体制があり、遠くでもないので、持ち込んで買ってもらうと聞きました。

目下、宮城にはその体制はなく、林外搬出すればコスト上乗せになります。

宮城でも、いずれ落枝や枯損木、劣性木の処理方針を検討することになるでしょう。

枯損木の幹は松くい虫の発生源にもなり、その駆除はもちろん、土壌の富栄養化を避け、マツの純林にこだわるならば、落ち葉も含めた処理も

必要になりますが、長期的には、むしろ広葉樹との共存という現実的な対応が

テーマになると思うし、費用的に見ても、松葉掻きや、林外搬出の選択肢は今のところ

難しいだろうと考えています。和歌山では「松きゅうり」として、松葉を利用した

野菜作りも話に聞きます。しかし松葉の肥料化は、虹ノ松原でも挑戦されていましたが、

今のところまだ、現実社会で機能したと言えない状況のようです。

大阪マラソンの会場で、iPS細胞研究所の方が名刺交換、挨拶が終わるか否かで

「松葉は何か使えますか?」と聞いてくれました。家の庭に松でもあるのか、

子どもの頃、松林で遊んだのか・・・

いずれにしても、鋭い質問だと感心しました。

つる切りをしないと

「山に入って木に巻きつくツルを見たら、誰の土地だろうとその場で伐るものだ」

オイスカ職員駆け出しのころ、農業専門の上司もそう言っていました。

林業会社在職時代は、武士が刀を差すのと同じで、従業員は鉈を腰に巻くのが当たり前。

歩いて通るだけの山でも、鉈で一振りで切断。瞬殺。水がボタボタ滴り落ちます。

伐採業務では、伐ろうとする木や周りの木に絡んでいないか、毎回、本能的に確認します。

ツル絡みの見落としは、重大災害の典型的パターン。

「いいか、吉田、よく見てろよ。ずっと離れて、木の後ろに隠れてろ」

親方が、わざわざ大声で呼んでまで、伐る前から伐る途中に至るまでの気付き方、

気付いた後の伐り方、逃げ方まで教えてくれました。

事前に見抜けないことももあるので。

伐った直後は、普通に倒れず、不規則な動きをします。

上でツルが絡んでますから、ブランコのように、木の太い根元が一旦向こうに離れ、

その後、加速度をつけて伐り手に向かってきます。

もし避け切れなかったら・・・

海岸林は斜面がないから、山より危なくないですけど。

「なぜツルはダメなんですか?」

本部海岸林女子3人はそれぞれ、現場できちんと聞いてきました。

木の上に上るだけ上って、その周りの木も含めて日照権を占拠し、

木々の生長権を奪い、森林の弱体化につながります。

かつて材木生産を目指して植えた森林でそうなってしまうと、

林業労働者がが「ボロ山」と呼ぶ、出荷など考えられない森林になります。

道を車で走っていて、遠くの木の上でフジが咲いているのは、

管理されていないという分かりやすい指標としてみるものです。

そういう山ばかりで働いた林業会社時代でした。

マツはとりわけ陽樹。

日照権を奪われることは、とくに若齢林では枯死のもとです。

ですから、植栽後5年程度の下刈(つる切りは当然含む)を終えた後は、

3年に1回程度、「つる切り・除伐」を全面的に行わねばなりません。

某県で、ツルだらけの80年齢の海岸林を見ました。

自衛隊基地の関連施設内にあり、森林行政が手を出せない状況にあるのか、

それはもう、ある意味見事なツルだらけ。隣の松林はちゃんとしているのに。

こういうボロ山は、風雪害にも弱いし、害虫にも弱く、大量発生源になります。

別の某県でも、まったく整備する気がない公有地が

松くい虫の発生源になり、延長何十キロの被害が始まりました。

たかがツルなどと、まったく思いません。

つる切り。巡視と森林浴も兼ねて、ボランティアでもできると思います。