広報室の林です。

久しぶりの名取。ボランティアの皆さんとお会いできて、

クロマツの元気な様子を見て、こちらも元気に。

地元ボランティアのある男性が、「先日、ここに来たんだよ、家内を連れて」と

話してくださいました。奥さんが被災地を見たことがないというし、毎月自分が

出掛けているボランティアのことも「何をしてるの?」と聞かれるから連れてきたと。

県内に住んでいても津波の被害を受けたエリアを見たことがない方も多いのだと

思いました。7年経ったからこそ行こうという気持ちになる人もいれば、まだそこに

思い至るには7年という歳月は足らない人もいるのかもしれません。

日頃、東京でお世話になっているある方が「ずっと行きたいといいながら

実現できてなかったけど、今年こそ」と、夏頃、ボランティアに参加しようと

仕事のスケジュール調整に入ったと聞きました。うれしいことです。

冒頭のボランティアさん、奥さんに「一緒にボランティアに行こうか」と

声をかけたけど返事がなかったそうです。一日作業するのはたいへんですからね。

でも、植樹祭ぐらいは一緒に来られたらいいですね。

3月17日(土) ボランティアの日活動レポート 根踏み

根踏みの作業は昨日もお伝えした通り、

このようにクロマツの根元にできてしまった穴を

しっかりとふさぐ作業です。

穴が開いていないか目視、またクロマツを揺らしてみて、グルグルと

回ってしまわないか確認するのですが、見逃されてしまいがちなのは

こんなふうに ↓ 根元が大量の松葉で覆われている場合。松葉をよけると実際は ↓ 穴が!!

穴を土でふさぎ、しっかりと踏み固めます。

ここからは指導員佐々木勝義さんの言葉で解説。

「つま先でチョンチョンって踏んだってダメなんだよね。

憎い男の顔を思い浮かべながら、コノヤローって思いながら

かかとでガンガン踏みつける。やさしく踏んだってダメなんだ」

そして、佐々木勝義さんの解説は続きます。

「クロマツの世話も子育てと同じ。ここでやさしくしたら

ちゃんと育たない。かわいそうだと思わないでしっかり強く踏みつけること」

深いなぁ~。

3月17日(土) ボランティアの日活動レポート

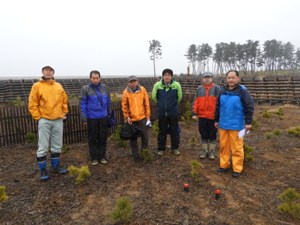

今年最初、今年度最後のボランティアが行われました。

リピーターの方をメインにしながらも、支援企業・団体さんからは

初参加の方も。名取北高校からも1年生が一人で参加してくれ、総勢31名。

今日の作業は住友化学さんにも体験いただいた根踏み。

リピーターさんにとっても初の作業となりました。

ただ歩いているだけのように見えますが、

クロマツの根元を確認しながら前進。

風に吹かれ振り回されるようにして根元にできた穴。

これをふさぎ、しっかりと踏み固めます。

(詳細はまた明日のレポートで)

午後も引き続き根踏み作業を行い、途中からは久しぶりの溝切り。

水はけが悪く、クロマツの成長が悪いエリアに排水の溝を掘ります。

以前は頻繁にやっていたこの作業。体験したことがある方は、

この現場の中でもかなり過酷な作業だと知っているので、

「溝切り」と聞くとちょっと身構えてしまいます。

ひたすらツルマメと闘ってきたリピーターさんの中には、初体験だという方も。

皆さんだいぶ足腰に負担があった様子。

Mさんは汗をかくほど頑張り、リュックを下ろすと背中にはリュック型の汗。

今回は地元企業のIBEXさんが、ビブスを初披露。

頭上を大迫力のサイズで飛んでいくIBEX機の撮影などもしながら、

みんなで頑張ってくれました!

終わりの会もこじんまり。

高校生のO君は「高校生一人で、大人の中で心配だったけど

皆さんが話し掛けてくれて、すぐになじめたし作業も楽しかった。

これから毎回参加します」と。1年生とは思えないしっかりとした働きぶりでした。

個人的に参加してくださっていた宮城県の担当者のHさんは

「植えたい人は多いけれど、その後の保育管理の重要性はなかなか理解されていない。

ここではボランティアの皆さんがこうして保育管理にしっかり取り組んでくださって

クロマツがしっかりと根付いて成長している」とコメントしてくださいました。

最高温度が8℃との予報に身構えていましたが、

案外あたたかい一日となり、気持ちがよかったです。

フキノトウなど、クロマツの根元に隠れていた春の味覚をお土産に

持ち帰った方もいた春の一日となりました。

根踏み&溝切り ~住友化学労組の皆さんと~

「社会産業対策担当者会議」を仙台空港の特別待合室で開催しつつ、

作業もしてくださりました。こういう知恵、ありがたいです。

担当者は4代目。

目的意識、プロジェクトへの関与度、歴代の引継ぎは支援企業群のトップ級。

三沢、筑波、東京、千葉、大阪、愛媛、大分の各拠点の皆様は、

バスを降りたらすでに全員長靴。完全戦闘態勢。面喰いました。

万が一に備え、おにぎり2個先に食べていましたが、

着替えている間に昼飯をと思っていたので。

12時半。予定時刻より30分早めのスタート。

昼前まで雨。

お願いしたのは「根踏み・溝切り」。

溝切りという言葉は私の造語。水切りという言葉はありますが、それと少し違うので。

先日の「枯損の可能性がある3ha」の箇所です。

とくに根踏みには最高の条件と、絶好のタイミング。

まずは初めての方もいますし、育苗場や各年度植栽地視察を1時間半。

その後2時間半、17時まで作業。

根踏みをボランティアに頼むのは初めて。

13人で、8,000㎡、4,080本。@313本/人・90分(3.5本/人・分)

よし!来週17日のボランティアの日で3ha修復の目処は立った。

リピーターばかり、朝からぶっ通しでやれば余裕。

早上がりできる。

この3人はガンガン南下。上の集合写真には入っていません

溝切すべき場所、出来る場所を考えて、自分たちなりに

選んで歩いたから、写真には写らなかった。

最後は水溜まりでちゃんとスコップをお手入れ。

やることが林業会社従業員並み

住友化学労組の皆さん、いいタイミングで来てくれてありがとうございます。

では次は6月。その後どうなったかお見せします。あとは任せてください。

今年も3.11は経済同友会のみなさんと

我々企業が海外進出できたのは、先に国際協力をして友好関係を

作ってくれたからと。僕はそういう話を大先輩から聞いたんだ」

(岡野貞彦常務理事)

オイスカ職員冥利に尽きます。いつもこのくだりを生で聞けるのが私だけで

もったいないのですが、常務はいつも同行した職員に向かって話している。

「今日は時間がたっぷりある。行き先、お任せします!」と岡野常務。

先日の森林総研チームとまったく同じ専門家コース+αで3時間。

経済同友会の視察はいつもと少し趣を変え、海岸林以外の名取の復興、

周辺地域の復興について、多目に触れるよう心掛けている。

ですが、関心はガッツリ海岸林。ガッツリ盛土。

3.11と言っても休日は休日。

ですが、そんなことはお互いにまったく関心外。

今日のこの時間をどう役立てようかということだけ。

私の手帳では、岡野常務は2011年以降、14回も名取の海岸林を視察。

事実上の定点観測(私の解釈ですが)の地に選んでいただいて7年。

毎回、逆に教わること、見習いたいと思うことばかり。

今年も3.11を前にベガルタ仙台スタジアムで

元日経新聞論説委員でオイスカアドバイザーの小林省太さんが講演で、

海岸林再生の将来をイングランドのサッカーチーム「リバプール」に例えます。

「リバプールファンのように親子3代リバプールファンというように」と。

3月10日、その言葉を思い出しながら、

仙台駅の北、地下鉄で9駅目のユアテックスタジアムに一人向かいました。

4月からオイスカ法人会員に入会を決めた「ベガルタ仙台」。

そのホーム戦で、寄付金募集チラシを配布。年2試合配って3年目。

毎年この時期は神戸戦?今日も「復興応援」が掲げられたヴィッセル神戸との試合。

一応考えて、選ばせていただいています。

去年に続き、開幕から連勝スタート、好調のベガルタ。

24時間テレビから軽自動車を寄贈いただく際も協力いただいた

宮城テレビ出身、旧知の営業本部長さんにご挨拶。

「1万6千人入るといいなあ」と言ってました。

当然、無償という訳ではなく、社会貢献として割引していただいています。

入場ゲートでベガルタボランティアさんが、他企業の営業チラシとともに配布。

チラシを受け取る人は7~8割。

われわれ、あと4億円目標で寄付金を募集し、資金的にも優位性をもって

20年、30年先の森林整備、ニセアカシア・松くい虫との闘い、

そして安定雇用と安定運営を目指したい。

そのためにはまず、知ってもらってナンボ。

時には、結果を度外視し、一桁上の大胆な動き、万単位の告知も必要。

「スポンサー扱い」、入場は「関係者パス」ですが、

座席がある訳ではないので、スタジアムを1周しながら、あちこちで観戦。

毎年天気はいいけど寒い。陽が当たる暖かい席はファンでギッシリ。

でも、誰も座らないけど案外暖かい場所を見つけましたが、

ちょっと選手からは抜群に遠かった。でも大満足。

結果は1対1の引き分け。観客は1万4722人。

ということは、計算上、少なくとも1万部は配れたな。

個人的にも最低年2回は、仙台スポーツに触れたいと思ってます。

いっつもクロマツばっかりじゃ、疲れますからね~

植樹祭告知チラシ4,000部を市内に配布完了

植樹祭の告知チラシ、名取市民向け4,000部が名取事務所に届きました。

地元のイラストレーターico.さん作のチラシ、

力強い。若い人にも効果あるかも。

さ、半日で全部配るぞ。

市役所各課と庁舎、市議会、110人の区長さん、11の公民館、4つの駅構内、

法務局、県立農業高校、農協、商工会、ロータリークラブ、空港関係、FMなとり、

名取北高校からは「生徒・教職員全員分900部」と毎年のご依頼。

当然ノーアポ。3月9日午前中で完了。一気に気心知れた人たちに会えました。

「早く申し込んでくださいね。先着順ですから。去年から募集に苦労しないので」

名取市民、宮城県内寄付者、オイスカ宮城県支部会員には先行告知。

3月12日には、ダイレクトメールが完全に行きわたりました。

広報なとりにも載りますし、状況次第で河北新報にも記事を頼もう。

おそらく、応募は十分あるでしょう。

さまざまな視察対応は、今も年200名弱。

一時の3分の1に減っていますが、人数が減ったこと自体は何とも思っていません。

それに代わって、国内外からのプロの視察は増えています。

先日は復興庁幹部、去年は海外政府職員、オイスカタイ総局、フィリピン総局。

来月は津波の時の林野庁次官で、のち長官の4回目の視察。その一行50名。

3月8日、森林総合研究所の本所(筑波)と東北支所(盛岡)からの調査チーム6名が

新年度実施の調査の下見。調査の名称は(正式には分からないのですが、文書によると・・・)

「根系成長確保による高い津波耐性を特長とする盛土を伴う海岸林造成の技術的指針の策定」

のための「造成後の海岸林生育基盤盛土の実態把握」のための試験、ということなんだと思います。

来週は同じく森林総研3名と名古屋大学大学院の別調査チーム。

「目的は、今回のチームと一部は同じで一部は違う」と聞きました。

なんとなくですが・・・わかりました(笑)

調査地に選んでいただき、知見を直に参考にできることはプラスです。

ですが、鵜呑みにしないように、自分たちを強く戒めなければなりません。

7年の間、佐々木統括から、いつも厳命されています。

とは言っても、ご一緒させていただき、意見を交わすことはすごく楽しみです。

今回は植栽地全体の概況理解のため、代表的ポイントや特殊な箇所、

土壌・排水・生育状況の観点で、極端に良い場所、平均的な場所、極端に悪い場所、

元の地盤が残る海岸林最前部と最後部も、今年の植栽前の盛土も、

乗って降りてを繰り返し、考えておいた場所をご案内。

午前中は別の場所で作業してたと思うので、さらに2時間半。寒かっただろうな・・・

我々のモニタリングの基礎データ、役立つと思います。

調査に関わっていただいた多くのボランティアの皆さんに報告したいです。

そもそも私たちは今、海岸防災林造成400年史に例がない、

前代未聞の事業規模の、人工盛土の上が植栽地。

非常に貴重な素材。知見を残す、その一端でお役に立ちたいです。

Behind the camera ~宮城8年目。たくさんの人を思い出しながら~

オイスカ宮城県支部は、仙台駅から徒歩10分。

総合商社カメイ株式会社の協力で、一等地のオフィスビルの一室をお借りしています。

1階にはFM局のスタジオがあり、窓越しに見える出演ゲストを見る人が絶えない場所です。

7年以上宮城に来ていますが、200回とは言いませんが、どう考えても100回は来た勘定。

「止まり木と思って、コーヒー飲みに来な」

1994年、新人駆け出しのころ、経団連自然保護基金の初代事務局長代行の古武さん

(いまオイスカ会員、首都圏支部役員)から言っていただきました。

「止まり木」。いいこと教わりました。

失礼ながら、いま、宮城県支部は私の止まり木でもあります。

おやつを食べながら、支部で購入している河北新報の「まとめ読み」も時々します。

オイスカ創立60周年の2021年に、宮城県支部は40周年を迎えます。

今年度、震災前と比べて会員数は倍増。200件を超えました。その原動力はチーム力。

会員の会合出席率、活動参加率など、直接接触率の高さは支部事務局の特長。

目に見えない地力があったから会員倍増に至ったと思います。

オイスカ職員が海岸林の現場に来る時は、時間が許す限り入れ替わり立ち代わり

支部に立ち寄り、ちょっとしたパソコンの操作から何から、なにか役に立とうと。

宮城に来れない本部職員も、日常業務の電話などのやり取りで、

温かく、尊敬と敬意に溢れた対応をしてくれます。

本部と支部のコミュニケーションの濃度は理想に近い。

「Behind the camera」

カメラに写らない部分。

故見原アイサ オイスカタイ事務局長がよく言っていた言葉。

2011年、もしオイスカが昔から存在しなかったら?

また、宮城に支部が無かったら? 海岸林再生プロジェクトは存在しないはず。

来週12日、オイスカでは全国支部会長・事務局長会議があります。

私はその進行をさせていただく役割になっていますが、震災から8年目に入るいま、

オイスカ宮城県支部に限らず、全国の支部、そして推進協議会という地方組織、

そして、わが同僚職員の力添えをあらためて振り返りながら、

3月11日までの1週間の出張をこなし、全国会議に出たいと思います。

復興8年目に入ります。

今回の出張は、あらためて多くの人のことを想いながら・・・と決めています。

植栽準備、本格的に始まる

3月7日、名取事務所では国・県・市・再生の会・オイスカの第1回情報交換会。

私にとっては待ちわびた、とても大きな一歩。ようやく辿り着きました。

会議は会議。でも、ワクワクする会議というのも我ながら可笑しい。

と同時に、再生の会育苗場では4~5人出勤。

新しい倉庫内の棚・床づくり、荷物の移動を終え、来月の植栽準備開始。

今日も寒い。でも、冬は終わった。いよいよ戦闘態勢。

まずは根切り。

コンテナの底から這い出した根は、地面にびっちり着いている。

地面からコンテナを剥がす。わりと力仕事なんです。

そして出荷の際、コンテナからスムーズに苗を取り出せるように、

底からはみ出た根を切り取る。24本入りコンテナを3750個分。

明日から雨。来週一杯かかるかもしれません。

「もういい加減、年だから・・・」

私が知っているだけで大きく2回、つい最近のを入れると3回「引退表明」した方が、

今年も来てくれることになった。引退表明は育苗の流れの「年中行事」??

カメラを後ろに隠しても、私が歩いていくだけで、「写真はいらないよー」と声がかかる。

「肖像権いただきます!」それでも撮ることもみんな知っている。

久々の圃場でのコミュニケーション。

「400年前もこうやって根切りしたのかな?」と菊池さん。

「最初の頃はしなかったかもしれませんね。経験を経て切るようになったと私は思います。

伊達家の古文書に、名取には苗畑があったと書いてあるそうですよ」と私。

名取=苗畑。

400年を経ても受け継がれた遺伝子かもしれません。