3月25日、新幹線から沼津‐新富士間で見える富士市の海岸林を歩いた。

マツだけでなく、南海トラフ対策のいまも見たかった。対象は全長20㎞。

富士山を背に東海道線JR吉原駅を下車。海抜5m。

駅北側の後背地はさらに低くなり、線路と松林に沿うように東西に川と湿地。

駅南側から汀線までは1㎞。その間「砂山公園」まで上り坂。

途中、海抜10m程の位置に高さ15mの津波避難タワー。海沿いには4基。

砂山に至るまで、神社などの石碑や説明版などを見ると、「漂砂」「高潮」に

苦しめられてきた地元史も刻まれていた。河口や港はときに砂で埋まり、

13mの防潮堤も高潮で越波されたという。

海岸林の整備も進められている。

車窓から見ると、遠くにせりあがった場所にパラパラと見えた松。

現場に行くと、想像とまるで違い、舐めるように歩くことになり、

5時間かけてたった5㎞しか歩けなかった。

一つどうしてもわからないことがあり、数日後、富士市林政課に電話。

技術的にはあり得ない、見たことのない施業だった。一体なんだろうと思って。

「分かる人いらっしゃいますか?」と聞いたら、即、担当の方とつながった。

プロの仕事、行政が発注した仕事ではないこと、自分で植えて自分で育てる住民の存在、

後押しする行政など、一本の電話でいくつものことを教えていただいた。

一生懸命な住民の先走り、行政にとっては意図せざる仕事でした。

ちゃんと説明を聞いてからにしなかったため、住民は下草刈りの量が増えることになる。

しかし、失敗してわかることもある。羨ましいような住民の存在と言えなくない。

電話してよかった。

市民参画の姿をまた知ることができたので。

参考になるかわからないけど、私も現場を歩いた感想をお伝えした。活着率向上の手段など。

Mさん、部外者からの突然の電話なのに、親切に教えていただいてありがとうございました。

こんにちは、浅野です。

初・北海道と言うといろんな人から「え!アフリカ行ってたのに!?」とよく分からない

驚かれ方をするのですが、それとこれとは別物なのです!

札幌で報告会をしたことはブログに書きましたが、報告会以外のことも書いてみます。

①カシワの海岸林

北海道には小樽市銭函から石狩市厚田区聚富までの20㎞、最大幅800mにおよぶ天然の海岸林があるのです!

しかも、クロマツではなくカシワ。「防風保安林」に指定されています。

時間と残雪の関係で端から端まで見たわけではありませんが、カシワの林帯を見てきました。

カシワは新芽が出るまで葉が落ちない、葉は新芽を守っているということを

聞いていたので、実際に見てみました。

②町村農場

聞いたことがある方も多いかもしれません。

せっかくだから…ということで、連れて行ってもらいました。

(古くからのオイスカの会員さんなのです!)

ちなみにソフトクリームをいただき、クリームチーズをお土産に買ってきました。

③北海道支部を訪問

これはスタッフブログの方に書いたので、こちらをどうぞ。

→ http://www.oisca.org/blog/?p=24484

と、いろいろな所に行ってきましたが初・北海道の感想は「広い!」ですね。笑

こんにちは、浅野です。

3月23日~25日まで札幌に出張してきました。

出張の目的は24日の「森林再生フォーラム2018」、小林省太さんの講演です。

今回のフォーラムはNPO法人北海道森林ボランティア協会・アレフグループとの共催でした。

当日は100名の参加があり、小林さんの基調講演・各団体の報告と続きました。

小林さんは「元新聞記者の目で見たプロジェクト」と題し、プロジェクトの進捗状況や

今後の課題を報告。「海岸林再生にゴールはない」と締めくくりました。

北海道森林ボランティア協会の酒井専務理事は2004年の台風で被害にあった林での活動、

デリシャス㈱(アレフグループ)の庄司社長は自身が海外協力に携わるようになった

きっかけから現在の取り組みまでをそれぞれ報告しました。

参加者は真剣に話に耳を傾けており、熱心にメモを取る方や写真を見ながら

大きくうなずいている方もいました。

他の団体と一緒に行うことで、今まで関心を向けていなかったという方たちの参加もあり、

勉強になったとの声も多く聞かれました。また、ボランティアに参加したいとおっしゃる方もいました。

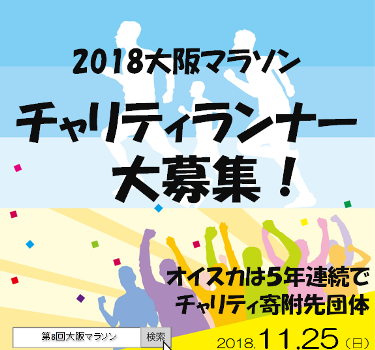

大阪マラソン寄付先団体説明会

こんにちは、浅野です。

先週は出張weekでした。大阪に行き札幌へ。

大阪では大阪マラソンの寄付先団体向け説明会に出席してきました。

今年は14団体のうち2団体が初採択、2団体が返り咲き。

オイスカは今年で5年連続の採択。本当にありがたい限りです。

昨年は61名の方がオイスカのチャリティランナーとしてエントリー。

当日は58名の方が走ってくれました。

そのうち6名はオーストラリアから。自分たちで大阪マラソンのチャリティランナー制度を見つけ、

海岸林再生プロジェクトの活動に賛同して来てくれました。他にも中国や台湾からの参加も。

今年は70名を目指したい!ということで、皆さんぜひご協力をお願い致します!!

お問い合わせは浅野まで!!

広報室の林です。

↓これ、全国の皆さんには公開していない今年の植樹祭のチラシの一部です。

(植樹祭は宮城県民限定で募集しているためです。県外のみなさんすみません)

頭にタオルを巻き「植樹祭 今年もやるぞ!!」の男性が誰なのか、

ブログ読者の皆さまに説明は不要と思われます。

左下のキラキラした目の女性が誰なのかも、

これまた説明は要らないかもしれません。

チラシ制作を依頼した名取市出身のイラストレーターico.さんから

ラフ案が上がってきた後、担当者SがAの写真をico.さんに送り、

「最後のコマの女性をAに寄せてください」と依頼したもの。

プロのイラストレーターだから当然なのかもしれませんが、

スゴイ似てる!!! 顔そのものもですが、醸し出てる雰囲気が……。

先日、「海岸林再生プロジェクト」とは別の案件で、

林野庁の方々と一緒に仕事をした際、多くの職員の方が

「いや~Aさんはホントすごいですよね~」とほめていました。

その理由は「あの目力で、吉田部長を動かしている」と。

「俺もあのウルウルした目で言われたら、動かされちゃうかも……」との声も(笑)。

現場の森林組合のお兄ちゃんたちがドキドキしちゃう、アイドルA

以前の植樹祭チラシ用に描いていただいたイラストも、

のちにプロジェクトのパンフレットの表紙に使うほどすばらしいものでしたが、

このキラキラ、ウルウルのアイドルっぷりが

ものすごくうまく表現されたこのチラシ、永久保存版です!!

(ちなみに、私はAのことを女優の松岡茉優さんに似ていると思っており、JRのポスターや

テレビのCMで彼女を見かけると心の中で「あ、Aに似てる~!」とイチイチ反応しています)

オタクの休日の夕方は、一層深みにハマり、さらにマニアックに。

2016・17年度植栽地の「いつ枯れても不思議でないゾーン」を逡巡。

無駄な努力をしない、諦める判断も仕事のうちと思います。

どうしても難しいことの場合、多額を投入すれば解決することもあります。

しかし、何でも手間やお金をかければいいとは、まったく思いません。

森林組合の諸氏も、植えても100%無駄な場所には植えないよう徹底されています。

「ボランティアをタダの労働者と思うな」と佐々木統括からも厳命されています。

きっと今年も、ボランティアにはツルマメとの格闘を託されるでしょう。

去年は100%そうでした。すでに去年同様のボランティア数の見込みです。

「戦力」として受けるからには、無駄な仕事に充てるわけにはいきません。

ただ、去年の努力の甲斐あって、任務が軽く済むこともあるかもしれません。

そういう場合は・・・

逡巡した場所。

そこに仕事見つけてあります。

去年はツルマメに遮られ、辿り着きませんでした。

ですがまだ、幸運なことにマツは生き永らえています。

来月は森林組合も来ます。彼らの意見も聞いてみよう。

盛土を造成した建設会社現場代理人の方とも会う約束をした。

造成設計担当者も、造成工事実行者も考えに考えた、努力の結果を私は知っています。

いまは砂に隠れて見えないある存在の情報を集め、私の策を試す価値があるか検討しよう。

やるなら第1上半期。

戦術検討。私にはイイ休日になりました。

チーム海岸林の根性を示したいと思います。

10年前の林業会社時代は毎日でしたが、いまは1年に1回あるかないか。

足で稼いで必要な情報を集めるのは若い者の仕事。

2014年・15年26haの点検はもう済んでいる。

ということで、2016年・17年34haの点検を。

こちらは木が小さく、防風垣で遮られるので、倍以上足で稼がねばならない。

寒風害の影響は少ないが、頑張れー!と声をかけたくなるものもある。

枯れたものを見つけ、抜いてみて原因を考える。今回も発見があった。

植樹祭の場所で

これは深植え・窒息が原因と見える。一番下の2本の

小さな枝が隠れるほど、植えるではなく、5㎝ほど「埋めていた」

植え方マニュアルを読まず、当日説明も聞いていなかったため、同じ人が何本も同じことをする

伐られたものが刺してある・・・

切口で分かる。イタズラではない。

そういうものを10本ほど見つけました。

誤伐してしまい、恥ずかしく、忍びなくて、「ごめんなさい」と言いながら刺したか。

ここは、腰まで草が生えてきて、しゃがんで刈ると人も草に埋もれてしまう場所。

その中に潜らないと、マツがどこにあるか見えない。草の根元から刈り取らねばならない。

草の合間から見える顔は、汗まみれで、砂まみれ。

昨年、幾人ものボランティアの方、プロで代わる代わる苦戦したことを思い出す。

中国人の方が「すみません!伐っちゃいました!」と自己申告してくれたことも。

真夏、みなさんよく頑張ってくださった。

伐られたマツを見て、感謝の気持ちが湧くというのも変だ。

とにかく、まったく腹は立たない。

真剣にやった結果だ。

ですが、「誤伐した人は刺す」。

今までなかった傾向が、わかりました。今後の参考にします(笑)

2018年の植付は約17haを計画しており、1ヵ月後に始まります。

日本国内で毎年10haも同じ場所で植えるという仕事に出会えることは、

普通に考えれば、もう二度とないでしょう。

これまでの森林史上、この規模の人工盛土で植付を行った経験はないはず。

震災後、長く続いた混乱の中、盛土を設計し資材を確保することがどれほど難しかったか。

また、自然の地盤と違い、人工の地盤。その上での造林の経験は誰もなく、

この先どうなるかは、どこにも知見がないとつくづく思います。

今年も知りたいことを追求し、やりたいようにやろうとは思います。

しかし、そうは言っても、休むのも仕事のうち・・・

だとしても、毎年欠かさずやってきた植栽前の「穴の掘り試し」を、

出張日程の都合からも、いまやってしまいたくて。

18日のオタクの休日は、深さ50㎝の穴掘りを20ヵ所。例年の倍の数を。

3月上旬、3回に分けて合計61㎜が降ったあと、どうかも気になっていた。

(乾燥続きの後の61㎜の様子で安心してもいけないのですが)

今までと違う発見あり。今年はいつも以上に植穴の大きさが肝要と思った。

その理由を森林組合の職人一人一人と共有しなくては。

中途半端な雨の日や、泥濘に突入した時などの、職人さんたちの回し方も、

オプションを2パターン思いついた。現場代理人に参考にしてもらおう。

ということで、メインの用事は済んだ。次は軽く昼寝。

「ヒバリの高鳴き」も始まりました。

ボランティア活動、初参加。

こんにちは、国際協力ボランティアの中山です。

先日3月17日に行われた海岸林再生プロジェクトのボランティアに参加してきました。ボランティア前日に準備等のため事前現場入りをしていたのですが、天候は悪く曇りと強風のため思っていた以上に寒く、ボランティア当日の作業が心配に…。

ボランティア当日。8℃という気温でしたが、暖かい日差しのお陰もありぽかぽか陽気の中でのボランティア作業となりました。

写真で見るクロマツよりも実物は大きかったり、小さかったりとバラつきがありました。同じ時期に植えても土の違いもあり、生育に違いがありました。中には、病気になり枯れてしまったものもありました。一面に広がるクロマツの列の写真を見た印象からクロマツとクロマツとの間はもっと狭いのかと思っていましたが、間が割と空いていたことに驚きました。

ボランティアの活動は、「根踏み」という風によってクロマツが回ったことで根元にできた穴を埋めてしっかりと土で固めていく作業でした。一本、一本、クロマツを揺さぶり、グラグラしてないか確認。動いてしまうクロマツは、「これでもかっ!」とかかとを使い土を踏み固めていきました。

一列に並ぶクロマツを確認⇒土を固める⇒前に進むという地道な作業ではありますが、力を込めて踏み固めたり、クロマツを確認するのに中腰になったりと意外と大変。前へ前へと進んでいく作業で、気づけば周りに人がいないという状態に。前を向けば人がいる、後ろを振り返れば人がいる、でも近くには人がいないという寂しさを感じながらどんどんと根踏みをしていきました。そんな状態だったため、ボランティア参加者と話す時間があまりなかったのが残念でした。

午前・午後ともに「根踏み」をし、予定した範囲を終えたため、「溝切り」作業が追加になりました。水はけが悪い場所に排水するための溝を掘っていきます。この一年、農業を経験し、少しは土を掘ったり、耕したりという作業をして足腰も強くなったつもりでしたが、1時間鍬を握って堅い土、時には石の塊にあたりながら掘る作業は過酷でした。自分の納得のいく溝は残念ながらできませんでした。まだまだ修行が必要です。

初参加の海岸林ボランティア。ボランティア常連者でもあまり経験をしない「根踏み」という作業ができ、体を思いっきり使う「溝切り」作業で見事に静と動が組み合わさったボランティア内容でした。ここ数か月間力仕事と遠ざかっていたこともあり、体を動かしリフレッシュにもなりました。また、ボランティア前には育苗場を見、終了後には今まで植えたクロマツを見ることができ、活動以外にもクロマツと触れ合う一日でした。

ボランティア活動の内容とはずれますが、休憩時に見上げた青い空がとても印象に残っています。空と風景や海や空、星空などを眺めるのが好きなんです。今回は青空と緑のクロマツ。そして、仙台空港が近いということもあり、飛行機が頭上を通過するのを何度も見ることができました。思わずスマートフォンで飛行機と青空とクロマツをパシャリ。ボランティア活動に来ていたIBEXの方々も自社の飛行機が通ると写真を撮ったり、手を振ったりとしていました。空中に低い音が響くと手を止めて空を仰ぐ。そして、よしやるぞ!という気持ちになってクロマツの根踏みを開始。前向きな気持ちでボランティアをできたのはこの日の天候のお陰だったのかもしれません。

おばんです、海外事業部の伊藤です。

私からも、17日(土)に行われたボランティアの日の報告をします。

北海道の襟裳岬では強風に煽られるため、一部の箇所で実施されている根踏み。

仙台は盆地でもともと風が強いのです。

どのくらい風が強いかというと、少し強いと新幹線が止まる。

なお、男子学生はいかに自転車から降りずに自転車をこげるかを競い合います。

また、橋を歩くと風に吹かれて全員漏れなく髪型はオールバックになる、などです。

さらに現場は遮るものがない分、風もかなり強いと思います。

根踏みの現場に向かうボランティア一行。

どのくらい苗木が煽られているのだろうと思い現場に行くと・・・・

根っこが見えているではありませんか。

これは穴を塞がねば、土を固めねばと一同、危機感を持ちます。

隅に配置された松は山からの風に当てられ易いものの、比較的水捌けの助けもあり、生育が良いので持ちこたえていました。

むしろ内側に面した苗木を踏み固めることが多かった気がします。

大きな松は、葉で足元が見えないので土を固めにくい。。。

それでも1本1本の松を想いながらボランティアの皆さんが足で踏み固めていきます。

また、地表のチップを根元に入れて根を腐らせないように鍬でどかします。

午後は溝切りです。

傾斜に逆らわず、水がどこに流れるかを考えて溝を掘っていきます。

こちら、理想の溝切とのこと。これなら雨がすぐに溝に流れそうです。

ちなみに私の溝切。

4本短いのを柵の前後に作りましたが、土の置き場所に困りました。

考えて掘らないと風や雨で土が溝に入ってしまいますので。。。

佐々木勝義さんいわく、本当は深さが2m欲しいとのこと。

2m!!

次は人が入れるくらい深くしてみよう。