大都会の海岸林 ~千葉稲毛海岸~

7月の休日、一度行きたいと思っていた千葉市稲毛海岸にフラッと。気楽に。

海水浴場、ヨットハーバーがあり、ウインドサーフィンのメッカ。

いい公園。いい憩いの場です。初めて来た海辺を楽しみましたが、

やっぱりオタクはオタク・・・

モナコ公国に続いて造られ、日本では初、総延長4.3㎞の3つの人工海浜。

初めて知りました。その是非に関する意見は今もいろいろです。

地元首長の発表では、アメリカ西海岸のサンタモニカ、サンフランシスコのような

商業施設と一体化した海辺の利活用をイメージしているようです。

「海辺とまちが調和するアーバンビーチ」

「都市の海辺で過ごす新しいライフスタイルの提案」

気楽と言っても、松林に関して少しは調べたのですが、資料が少ない。

という事は、ここは海岸防災林ではなく公園緑地かな?

行って驚いたことが2つ。

海岸浸食されて、人工浜の海水浴場は一つを残して閉鎖になったようです。

ですが、残る一つの海水浴場も風前の灯。最前線のマツは生きていくのは難しいでしょう。

松林と浜の近さに驚きました。憩いの場がなくならないよう祈るばかり。

海辺のマツの枝打ち・・・初めて見ました。なんで?

「道路から海が見えない」という理由だそうです。

湘南海岸防災林と同様、ここの松林は、公園内人工浜の砂が、春先の強い南風によって

飛砂とならぬよう、食い止めてきたはずですが、砂がない今は用済みなのか。

たとえ保安林ではなくても、人知れず防風林・防災林の役目をしていたことは、

残念ながら、各種の発表でも顧みられていない。公園緑地と防災林は扱われ方が大きく違う。

しかし、それにしても人工〇〇というのは難しい。

人間の思うようにはならない。

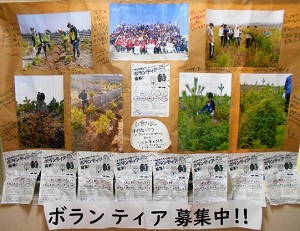

8月25日・26日のボランティア報告

こんにちは。損保ジャパン環境財団インターン生・岩手大学3年の大和田です。

8月25日は41人、26日は17人がボランティアに参加してくださいました!

25日は午後からツルマメとりと溝切りの体験でした。

ツルマメは多くないものの生い茂った雑草に隠れたマツがたくさん。

マツに日が当たるように背の高い雑草を鎌で刈っていきました。

おやつには地元の方が持ってきてくださったスイカをいただきました!

甘くてとても美味しかったです!ごちそうさまでした。

おやつの後は溝切り体験です。

全員でスコップを持って溝を途中まで掘っていきました。

非常に暑い中でしたが、水分補給をしながら熱中症者も出ず、無事に終了しました!

26日の午前中はいちばん北側エリアのツルマメとり、

午後はエリアを変えてツルマメとりと昨日の溝切りの続きを行いました。

25日に引き続き参加してくださっている方もたくさんいらっしゃいました!

人数は少なかったのですが、予定よりもかなり作業が進みました!

私は午前中に別行動で、海岸にあるゴミの調査をしていました。

海岸にはゴミが非常に多く、海から100m以上離れた防波堤付近には洗剤の容器などの

津波で流れて来たと思われる小さめの家庭ゴミが多数落ちていました。

某テレビ番組でよく見る、中のものが腐っているビンも多かったです。(さすがににおいは嗅いでないです)

海に近づくとタイヤや棚、船の部品が多数。大きなゴミがいくつもありました。

海岸にもゴミがたくさんありましたが、海岸への入り口付近にもバーベキューで

出たゴミと思われるものが散乱していました。

ゴミは海岸や道端に捨てないようにしましょう。

ボランティアに参加の際には、ゴミは各自でお持ち帰りください。

次回のボランティアは9月1日です。ぜひ参加してください!

初心者でも読みやすい!オススメ本のご紹介!!

こんにちは。国際協力ボランティアの中川です。

現在、全国各地で天候が荒れていますが、みなさん大丈夫でしょうか。

先日のブログで、読者のみなさんに「一緒に海岸林について勉強をしませんか?」と投げかけたものの、どのようにしたらいいのだろうか~と悩んでおりました。そこで、まず今日は海岸林について分かりやすく学べる本を一冊、ご紹介したいと思います!!

こちらです!

近田文弘著の「海岸林が消える?!」(大日本図書株式会社出 版、発行2000年)です!

版、発行2000年)です!

目次は以下の通りです。1、海岸林ことはじめ

2、海岸林をたずねねて

3、海岸林をつくった人びと

4、消える海岸の松林

5、人びとあゆむ海岸林

6、海岸林の役割

7、海岸林の未来

なぜこの本が読みやすいかと言うと、、字が大きいからです!!

なーんて、、嘘です笑(確かに小学生の教科書くらいに字は大きめです)。

まず、写真がたくさん載っているので、イメージしやすいです。また、日本の様々な場所が事例として取り上げられているところも特徴です。北海道から沖縄県まで載っています。もちろん、先日訪れた九十九里浜や宮城県も出てきます。みなさん、自分の住む地域が載っているか、要チェックですよ笑!ちなみに、私の出身地、埼玉県も海岸林ではなく、松並木の事例として少し取り上げられていました。その松並木は私の実家からほど近いところにあり、小さい頃は家族で散歩に出かけていた場所だったので、懐かしかったです。

この本を一冊読めば、海岸林の概要を学べると思います。海岸林初心者の私も数時間で読破できました。また、海岸林について知っている方も新たな発見があるかも?!ちなみに吉田さんはもう何回も読み返しているそうです。また、名取市のボランティアにこれから参加予定の方は、この本を読んで臨めば、より多くの実りがあるかも!今は、簡単にインターネットでクリックひとつで本が買えちゃうんだから便利な世の中ですよね~笑

最後に、今後のボランティアに参加してくださる方々、天候や体調にはお気をつけて。無理はしないでくださいね。それでは。

はじめまして。国際協力ボランティアの中川です。

私は、オイスカスタッフブログには何度か登場しているのですが、海岸林再生プロジェクト活動ブログには初めての投稿になります。今年の8月から倉本さんに代わり海岸林再生プロジェクトについて学んでいます。これから、何度か名取市の現場にも行かせていただく予定ですので、よろしくお願いします。

さて、私は8月20日月曜日に、清藤先生と吉田さんと千葉県北部の海岸林の視察に行ってきました!名取市の現場には、6月にタイとフィリピンの子供たちと一緒に行ったことはあったのですが、他の現場に行ったのは初めてでした。千葉県は、宮城県名取市と比較的地理的条件も似ており、クロマツの海岸林の取り組みが進んでいるのです。そこで千葉県北部事務所、千葉県総合研究センターの方々にご協力して頂き、海岸林の視察を通して、間伐のことを中心に情報交換を行いました。

海岸林、林業に関して初心者な私は、1週間の予習をして臨みました!しかし、話の内容は難しかった。。。でも、カメラ係としてたくさん写真を撮ったので、ぜひご覧ください笑!!

千葉県は、名取市の海岸林と似ているところも異なるところもあり、大きく広がる海岸林には驚きました。平成19年に植林されたものは4.5mほどにまで生長していて迫力があり、またマツだけではなく色々な植物も一緒に植えてあったのが印象的でした。また、お話の中で、「海岸防災林は県や場所によって全く異なるやり方を行っていて、海岸防災林は人々に重要視されておらず、理解してもらうのが難しい」という言葉が心に残りました。私は、海なし県の埼玉出身ということもあるかもしれませんが、オイスカに関わる前まで海岸林という言葉さえ聞いたこともありませんでした。

海岸林ってなに?何のためにやっているの?と思いながら、今さら聞けないよ~と思っているみなさん!また、海岸林についてなんとなく知っているよ~というみなさん!ぜひ、私ともう1度一緒に勉強していきませんか?

最後に千葉県北部事務所、千葉県総合研究センターの方々、ご協力ありがとうございました。オイスカにとっても、私にとっても、貴重な機会になりました。

読者のみなさん!新参者の私ですが、これからよろしくお願いします。名取市の現場で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています!まだ暑い日は続いていますので、体調にはお気を付けくださいね♪

広報室の林です。お休みの日ですから、

プロジェクトとはちょっと外れた話題をお許しください。

4日のボランティアの日、夜から海外出張が入っていたため、

午後の作業は失礼しました。いつもは現場に向かう途中で昼食を買うのですが、

その日は、新幹線の中でお昼ご飯を食べようと思い、準備していませんでした。

すると、ある団体さんの参加予定者に欠席が出ており、

注文していたお弁当にあまりが出ている様子。

ありがたいことに、譲っていただけることに!

(Aさん、ありがとうございました! 朝買わなくてよかった~!!)

皆さんが午後の作業を開始している頃、私は新幹線に乗車。

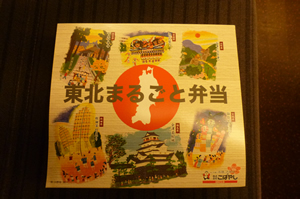

いつもおいしそうなお弁当だなぁと見ていた

「東北まるごと弁当」

乗客はまばら。

発車前に撮影しておこう。

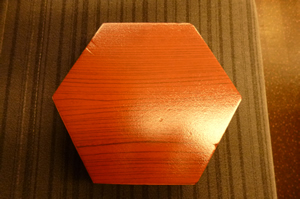

箱から出すとこんな6角形が。

蓋を開けると

「元気です東北!」

おかしいかもしれませんがちょっとじ~んときてしまった。

毎年全国でさまざまな災害が起こり、7年も前の震災のことを

忘れてしまっている人も多いかもしれませんが、

震災直後は「頑張れ!東北」とみんながエールを送っていました。

そのエールと支援に応える心づくしのお弁当なんだなぁと思ったのです。

海の幸、山の幸、季節のもの……。

東北6県のおいしいものがぎっしり詰まっていました。

そろそろ出発の時間。

暑い中、ひたすらツルマメの抜き取りをしてくださっている

ボランティアの皆さん、すみません!

ビール、お先にいただいちゃいますね……。

栄養たっぷり。つまみにもぴったり。

ビールで英気を養い、昼寝もして

夜からの出張に向けてしっかり充電できました!

じっくりゆっくり楽しめる「東北まるごと弁当」。

皆さんもぜひ!

広報室の林です。

暑い日が続いています。

国内からも海外からもゲリラ豪雨や災害規模の大雨、

それによる被害の状況などが伝えられている中、

今年の現場は雨が少なく、ブログでも少雨がたびたび話題になっています。

清藤先生ブログ→「クロマツは雨無しに耐えられるか?」

吉田ブログ→「少雨と広葉樹のいま」

先日のボランティアの日も雨がないどころか晴天。

太陽の光が降り注ぐ中での作業となりました。

ツルマメも水不足でだいぶ弱っていましたし

クロマツの周りのシロツメクサ、クローバーは

こんなふうに枯れているところも多く見られました。

そんな中でもクロマツは青々と、さわればチクチクかたい

葉をこんなに茂らせて元気に生きていました。

やっぱりクロマツってすごい。

乾燥が好きなんだなぁ。

昨年の多雨はつらかっただろうなぁ。

でも、ツルマメの抜き取りは、

ちょっと土が湿っていた方がやりやすいんですけどね。

探しもの……ゲットしたのは???

広報室の林です。

ちょっと古い話題で恐縮ですが、4日のボランティアの日の報告です。

(この日は午前中で失礼して帰京。夜行便でフィリピンに出張してきました。

500haの植林プロジェクトを訪問。そちらの報告もまたいつか……)

いつものツルマメ抜き取り作業なのですが、

ちょっとおもしろいことがありました。

この男性、ツルマメ探しというよりはあるものをゲットしようと一所懸命。

「あった~! ドラゴンボール!」

「ん?? ドラゴンボール!??」

男性がゲットしたドラゴンボールはこれ。

ツルマメの根についている根粒菌。

左の黒いのが私の人差し指ですから、

小さなボールだというのが分かるかと思います。

いつもツルマメは、「根っこまでしっかり引き抜くように」と

指導されますが、しばらく雨が降ってなかったこの日は

土が乾燥してかたくなっており、根から引き抜くのは難しいと判断。

鎌を使って、土の中に入れ、できるだけ深いところで根を切るようにして

作業をしていたのですが、この男性は根粒菌を付けたまま根を引き抜くことに

一所懸命になり、“ドラゴンボール”と名付け、喜びを見出してくださっていたのです!

ドラゴンボールをゲットするたびに嬉しそうな声が上がるので、

周囲で作業をしている私たちも楽しい気分に。

とってもとってもなくならないツルマメを前に、

暑くてめげそうになる中、作業を楽しくする天才の存在は貴重!

これから「ツルマメ抜き取り作業」は「ドラゴンボール探し」と呼びましょうか。

ちょっと楽しい気分になれるかも。

植栽開始から5年。

さすがに生き物の種類が増えています。

人ひとりいない日に、現場を点検に行くと親ギツネが。痩せてません。立派な体。

いつもこちらより早く気付いているので、逃げる一瞬をとらえるのがやっと。

よく見る場所は、いまのところ名取市海岸林北側。

最初に見たのは2016年だったと思います。

ボランティアによるツルマメ抜き取りは、プロよりも先に足を踏み入れる現場も多く、

発見に次ぐ発見の繰り返しです。8月4日はわが社の女子が、とうとうキツネの巣穴を見つけました。

去年からキツネがネズミの巣穴をほじくった跡をよく見ていた場所。

先月は親子4匹を見つけて、撮影に成功しました。

「家族」ともなると、クロマツとクロマツの間に「けものみち」ができる。

巣穴は掘りやすい場所を選ぶんですね。

子どもが掘る練習でもしたのか?穴はまとまって10ヵ所に。おっきな穴です。

みんな奥でつながっているそうです。

浅野さんの「いろいろな骨」レポートがありましたが、

猛禽類の食べ残しも餌になりますし、自分でも捕るし、

キツネも繁殖できるほど食べ物も豊富なのでしょう。

再生の会の方から聞いたのですが、現場から2㎞先ではハクビシンが急増らしいです。

いつかクロマツの間で出くわしたりして・・・嬉しくはないです。

写真展開催中!@四国研修センター

海岸林担当の鈴木です。

6月1日から30日まで名取駅の市民ギャラリーにて展示していた写真

苦労して制作したので、1回だけの使用ではもったいないなぁと思っていたところ、

プロジェクトを熱心に支援してくれているオイスカ四国支部から、

写真を使用したいとの申し出がありました。

掲示をしてくださることはもちろん、再利用してくださることもありがたい!!

写真展で掲示した写真は、現在、香川県のオイスカ四国研修センター内にこのように掲示してあります。

廊下の壁をいっぱいに使っての掲示、廊下を通るとちょっと迫力を感じるかもしれません。

紙が大きすぎて電気のスイッチが隠れてしまうようで、はしっこがぴろ~んとなってしまってます(^^;)

とはいえ、写真展を見るために研修センターにふらっと立ち寄るのも気が引ける・・・それはそうですね

現在、四国研修センターで「オイスカの夕べ」というイベントが企画されています。

どなたでもウェルカムのイベントです。

研修センターにちょっと興味があるけれど、行くきっかけがないという方

何となく楽しそう~♪と思った方

もちろん、海岸林の写真展を見たいという方

どなたでもどうぞ!!

申し込み締め切りが8/15(水)となっていますので、お早めにお申し込みください!

個人的には・・・

シフォンケーキばかりに目がいってしまいます(^^)/

四国センターのシフォンケーキはとびっきり美味しいですよ(^^♪

8月3日、国・県・市・再生の会・オイスカによる座談会を行いました。

発案から1か月半で実現。財団会員向けの月刊「OISCA」11月号の特集記事で紹介されます。

私にしてみれば、過去2回に続く第3回情報交換会。

議題は、現場の進捗確認・現状報告、近々の工事設計に関することから、将来のことまで。

これまで同様「名取で先陣を切れば県全体に益する」と考えています。

当日の発言内容で、いまお伝えできることは

・2020年には元々の海岸林、県内工事予定の750haすべて植栽完了できる見通しが立った。

(宮城県苗組など多くの方の努力があった)

・こんなに雨水が海岸林に悪さをするとは、誰も考えが及ばなかった。

・植栽完了後、国有林以外、つまり大半は、宮城県、各市町村など所有者が

管理を受け持たねばならない。

・植えることは華々しい。植えたら終わりと思っている人が多すぎる。

むしろこれからが始まり。

・震災後、地域差、温度差が広がった。残念ながら海岸林再生の雰囲気はない。

被災自治体として海岸林には直接かかわることは難しかった。

どういう仕組みで取り組めばいいか、いまは全くわからない。

地元にどういう役割が出来るか、50年、100年単位で考えて探したい。

率直な話が出来る関係でなければならないと思います。

詳しくは11月号で。大きくページを割きます。