11月14日、15日の活動あれこれ その1

本部・海外事業部の林です。

今年最後のボランティアに行ってきました。例年、最後の活動はモニタリングとなります。

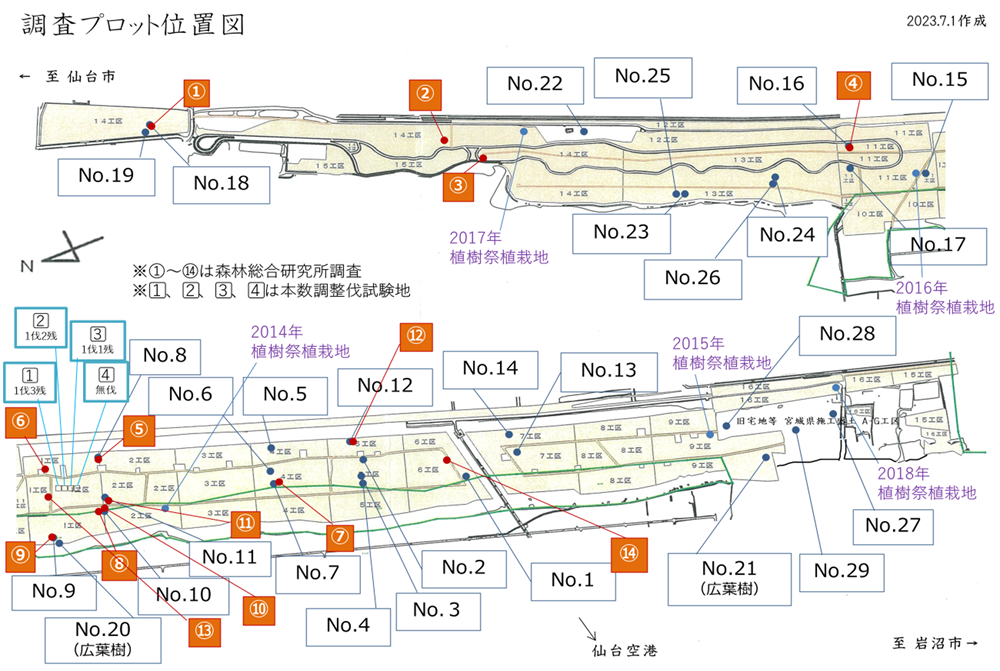

下記マップに表示されている「調査プロット」には調査対象のマツが50本あり、樹高と胸高直径(地上から約1.3mの高さの幹の直径)を計測します(作業の様子はその2にて報告)。1チーム5~6名で、この調査プロット位置図を見ながら調査地に移動して作業をするのですが、地図の読めない私は吉田から役立たずのレッテルを貼られ、スタッフ要員の頭数に入れてもらえないため、自由に動き回らせてもらいました。

14日は、UAゼンセンの24名が朝から活動していたのですが、私はボランティア初参加の九電ユニオンの対応でお昼ごろに現地入り。これまで長くタイでの植林活動にご支援いただき、ボランティア派遣もされていますが、より多くの組合員にオイスカ活動の現場体験の機会を、と考えて「海岸林再生プロジェクト」のボランティア参加も検討したいと、委員長、副委員長、書記長が揃って宮崎から参加してくださいました。14日は、次年度以降の組合としてのボランティア派遣を想定して、現場以外にも宿泊施設の候補となる場所などをご案内。

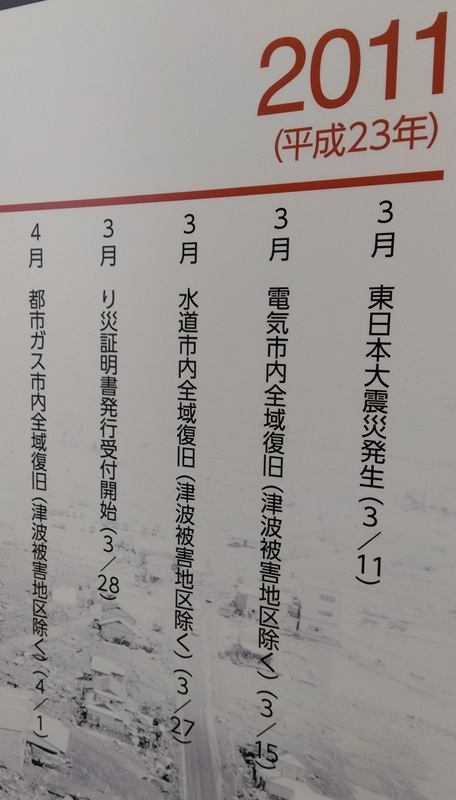

印象的だったのは電力会社ならではの視点のお話。一つは名取市震災復興伝承館を訪問した際のこと。

展示の中にある発災から時系列で復旧の状況が説明された資料を見て、S委員長が震災から4日で市内全域復旧していることのすばらしさと共に、なぜ水道やガスは時間がかかるのかを教えてくださいました。電気は地上施設が多いため、例えば電線もどこが切れているのか目視で確認ができるのに対し、地中にある水道やガスの管は破損箇所の確認にも工事にも時間がかかってしまうのだということでした。言われてみればごく当たり前のことなのに、考えたこともありませんでした。電線の地中化が進むことは景観がよくなるし、災害の際の被害も受けにくいとメリットばかり考えていましたが、いざ不具合が起きた時の復旧の難しさにまで思いが至っていませんでした。

地震や水害の状況がVRで体験できる。ちょっと怖かった!

また、電力会社のプッシュ型の支援についてもお話をうかがいました。大手電力会社は相互の協力協定のもと、他の地域で災害が起きた時は、要請がなくても必要なものを準備して駆けつけ、復旧が必要な場所だけ指示をもらえば作業ができる体制になっているのだそう。私たちの生活を支えるインフラ事業に関わってくださっている企業の存在の大きさをあらためて感じることができました!

夕方ほんの少しだけUAゼンセンの活動に合流(こちらの報告はまた吉田または浅野からさせていただきます。2人とも活動の翌日、それぞれ愛知と北海道へ飛行機で飛んでいきました!)。実は今回、UAゼンセンの参加メンバーの中に、5年前、オイスカ本部でインターンとして活動してくれていた女性がいました! 事前にメールでご連絡をいただいており、再会を楽しみにしておりました。いろんなご縁が、いろんな形でつながっていることをとても嬉しく感じます!

この日皆さんから寄せられた募金は16,786円でした。翌15日に参加されたUAゼンセン参加のウェルシアのお仲間お二人が、大阪マラソンのチャリティランナーとしてプロジェクトへの募金を支援を呼び掛けていますので、15日の募金とあわせてお二人のチャレンジへの寄附とさせていただきました。

おふたりへの応援もぜひよろしくお願いします。