ミヤギテレビ ニュースで紹介されました(1分間)

6月27日(金)のニュースで紹介いただきました。ぜひ早めにご覧ください!

https://www.youtube.com/watch?v=5QWDY4nfwvQ

【インターン】海岸林ボランティアに行ってきました!

こんにちは! 現在、東京本部の啓発普及部にてインターンをしております、寺田佑香です(前回のブログ)。

6月13日・14日で、「海岸林再生プロジェクト」のボランティアに参加させていただきました! インターンを始めて約1か月、はじめて現場に足を運ぶことができて、とてもうれしかったです。まだ進められていませんが、私の啓発普及部におけるミッションは今年度予定している「海岸林再生プロジェクト」HPの移行。本格的に取り掛かる前に、自分の目でこの活動を見ることができたのは、良い経験となりました。

宮城県に残る震災の歴史

2011年3月11日。東日本大震災が起きてから今年で14年が経過します。当時、私は大阪で7歳を迎えたばかりでしたが、テレビで見る震災の状況や、大人たちの慌てたようすが記憶に残っています。

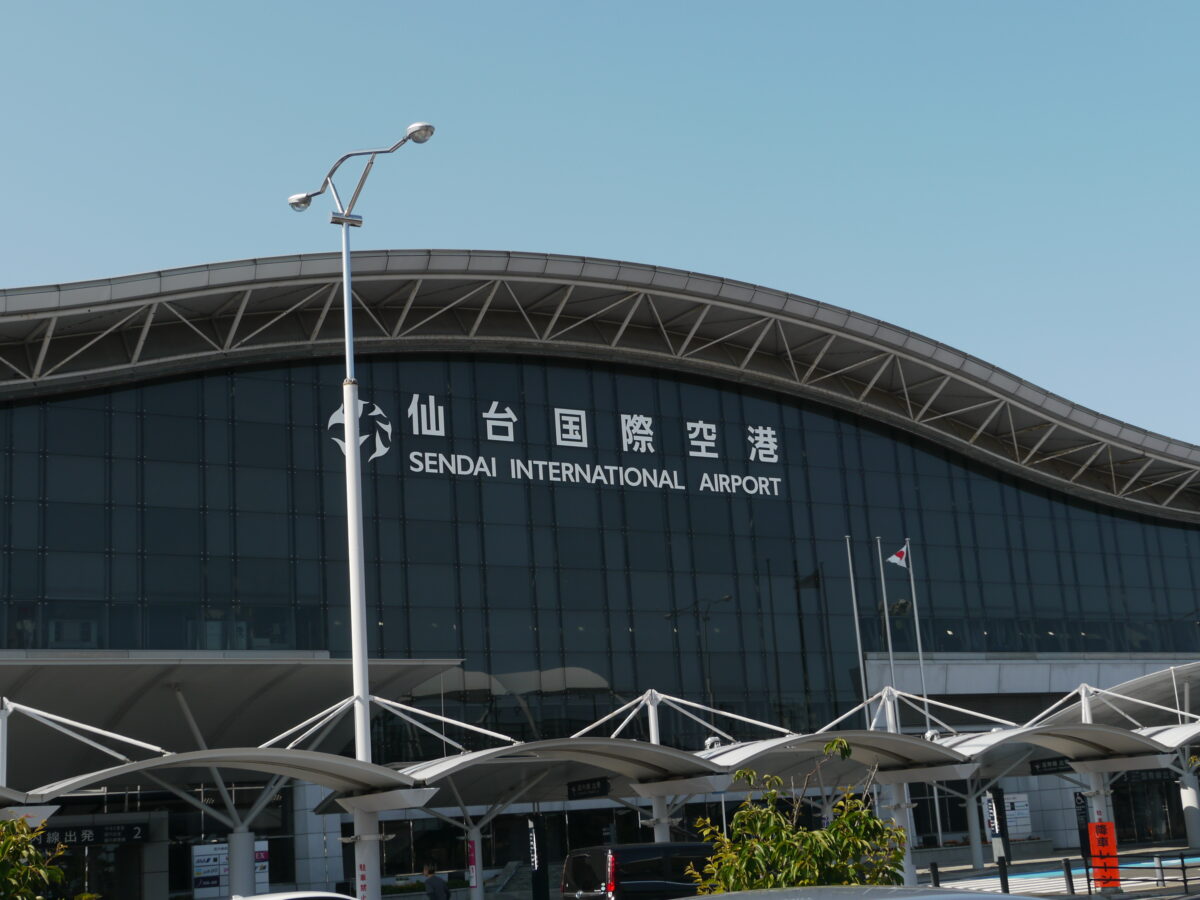

東北地方に訪れたのは今回がはじめてでした。仙台駅に到着して、並ぶおみやげ物の景色にワクワクしながら、外にでるためにエスカレーターに乗っていると、左の看板が目に入りました。

30㎝あれば大人でも足を取られるという津波が、自分の頭よりずっと高く、こんなところまで来ていたんだと、とてつもなく大きな震災の記憶を肌で感じました。「海岸林再生プロジェクト」は、この震災に端を発するものの一つ。改めて忘れてはならない出来事だと実感しました。

はじめての「葛」刈り! 根っこを探せ

13日は活動が終わってからの到着だったため、私が活動できたのは14日のみで、京セラ労働組合の方々とご一緒することができました。労働組合ということで、全国さまざまな支部から約50名ほどが宮城県・名取市に。

今回の作業は「葛刈り」でした。海岸林を構成するクロマツのまわりにツタ状に生える「葛」は、名の通り葛餅や葛根湯などに使われる植物ですが、その繁殖力の高さから陽の光をさえぎってしまい、クロマツの成長を妨げてしまうので、刈る必要があるのです。

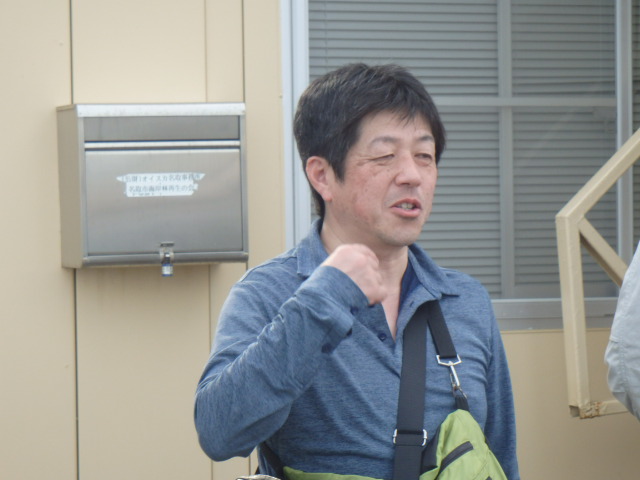

まずは「北釜防災公園」でオイスカの吉田俊通部長のプロジェクトに関するお話を聞きました。この日、私は活動をしつつカメラ片手に写真や映像の撮影をしていました。近々、吉田部長のお話やボランティアの皆様のようすを映像や写真という形でたくさん発信していけたらと思っています。

その後、全員で現場に移動。そこで「葛刈り」とはどうやるのか? を吉田部長から解説していただきました。来る前に『葛と日本人』という書籍を読んだのですが、葛というのは目に見える部分だけを取り除いても、何なら焼いても、株が残ってさえいればどんどん生えてくる強い植物だそう。

「根っこを見つけて、傷をつけて、そこに除草剤をかけるんです」。ボランティアは2回目という方も多くいらっしゃいましたが、初めての方もたくさん。真剣に葛刈りの説明に耳を傾けていらっしゃいました。

作業が始まると、かなり広範囲に広がっていてツタの長い葛に皆さんびっくりした様子でした。虫やマツのチクチクさに初めは恐る恐る…。ただ、しばらくすると吉田部長が「そんなに奥に行かなくてもいいよ!」と声をかけるほど、新たな葛を探してどんどんマツ林の奥に入り込んでいく方も!

あいにくのお天気で、小雨が続いていました。そんな中でも四つん這いになって作業を行う方々は、「こっちがんばったから左右でビフォーアフターすごいよ!」といったように撮らせてくださる方がいらっしゃって、ボランティアの風景をたくさんカメラにおさめることができました。

ある参加者の方に話しかけると、素敵な笑顔で「去年は毛虫がたくさんいたけど、今年はいないからどんどん刈れてすごく楽しい。こういう作業は夢中になってしまう」と答えていただけました。

去年参加した方々が口をそろえて言うのが、「毛虫が多すぎた!」です。マツカレハの幼虫をはじめとする毛虫が大量発生していたようで、その駆除に追われていたのが去年のことだったそう。マツをすくすく育てるのは、なかなか一筋縄ではいかないようです。

午前の活動は12時前に終了。お昼ご飯を食べるために、オイスカ名取事務所へ戻りました。

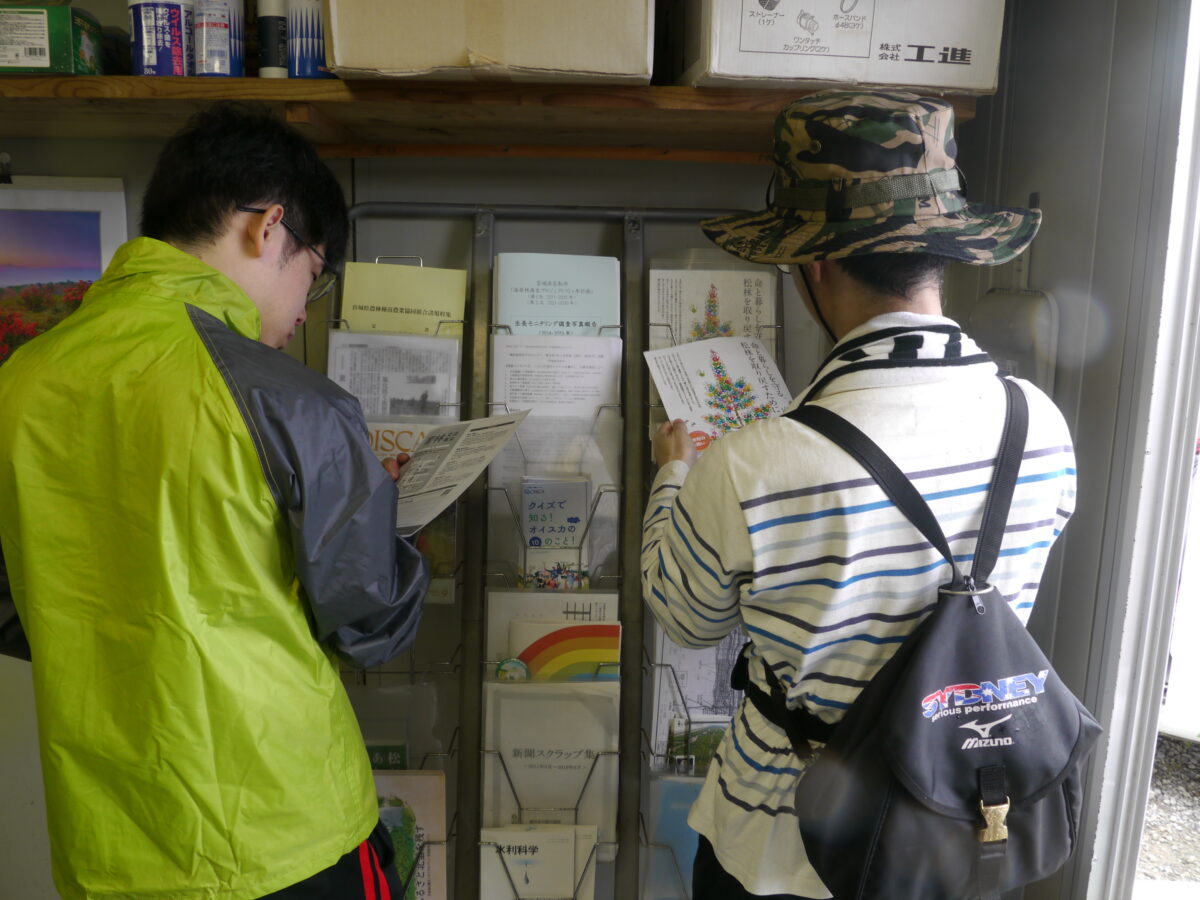

「午前中はどうでしたか?」という私の質問に、「ホームページを見たり、さっき(吉田部長の)説明を聞いたりして、なんとなく葛ってそんな感じなんだなとは理解していたけど、実際自分で刈ってみると量の多さとか、根っこのあつまり方に驚いた。知識と経験は全然違う」と答えてくださったのは、午前中とても熱心に活動されていた方。お昼休憩中も、事務所のなかにある「海岸林再生プロジェクト」に関する資料や、オイスカのパンフレットを読んでくださっていて、うれしい気持ちになりました。

午後は場所を変え、再度葛刈り。そこにはウズベキスタンでアラル海砂漠化防止プロジェクトに参加していた柚原結女さんの姿も! 雨のせいもあって、長い時間は作業できませんでしたが、午後は皆さん少し慣れた様子で、協力して葛刈りをしている様子が見られました。午前中よりも、葛のツタが複雑に絡みついたマツが多かったようで、「根っこを刈れば後は放っておいても大丈夫」と言われていても、「なんかかわいそう」と上の部分までしっかり刈り取る参加者に、私も共感しました。たった一日でしたが、私も参加者の方々も、クロマツに愛着がわいたようです。

「海岸林再生プロジェクト」規模の大きさを実感しました

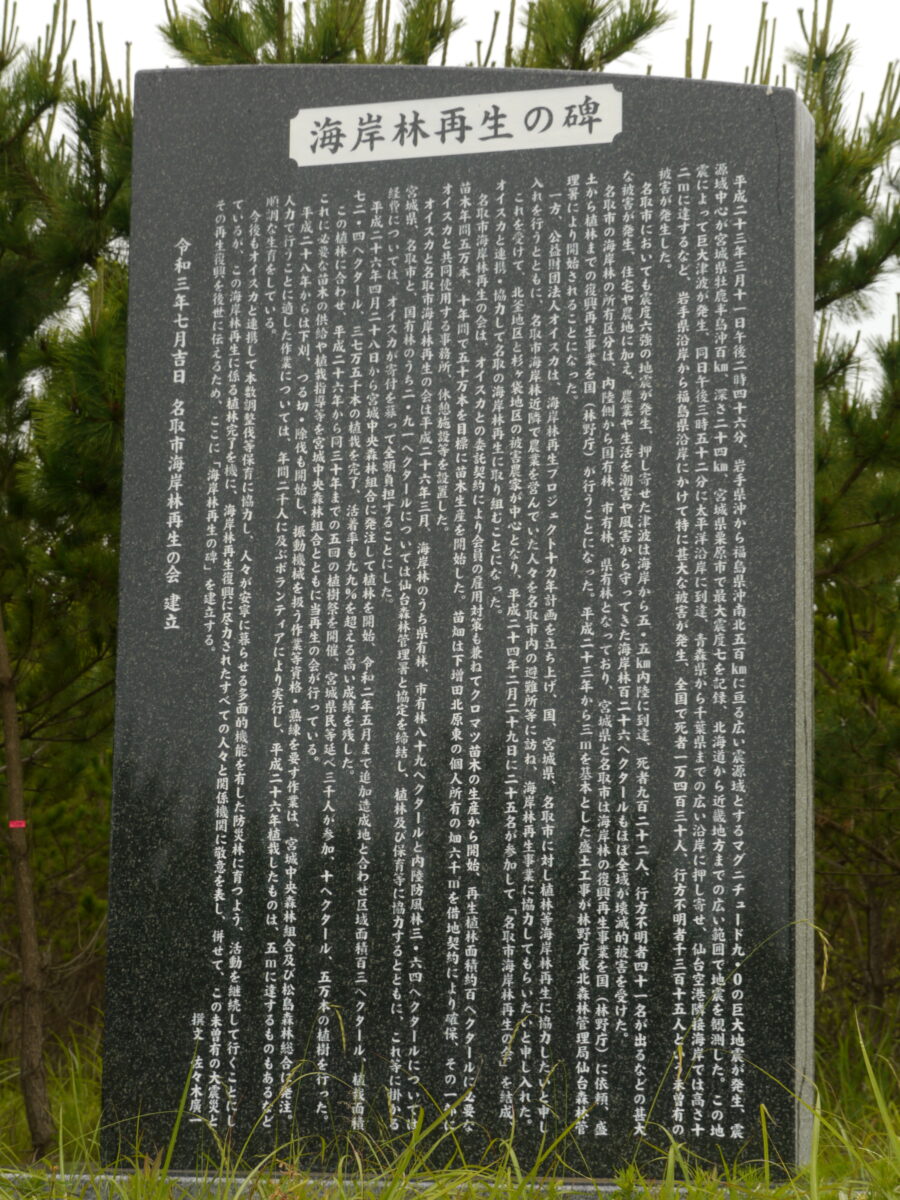

帰りには2014年に建立された石碑を見学しました。ここには、東日本大震災の津波による被害について、また、被災した地域住民らで結成された再生の会が、オイスカや自治体と共に取り組んできた海岸林の再生について書かれています。

今回、京セラ労働組合の方々や私たちが足を踏み入れたのは、海岸林約100haのほんの一部です。広い海岸林すべてを再生して維持する、その取り組みの大きさを、身をもって知ることができました。

ヘリ空撮

吉田です。GWに民間会社のヘリに乗っての空撮のチャンスがあり(2025年5月5日)、浅野さんに撮影してもらいました。ブログで紹介するのを忘れてました・・・名取市海岸林最北端から岩沼市との市境までご紹介します。

5月中旬~6月中旬で見たいきもの

吉田です。辛うじて撮影できたこの1ヵ月の写真、ご紹介します。6月29日(日)名取北高校の2年生男子たちと今期インターンたちと、名取駅東口に8:30に集合して2時間ほど現場観察会します(昼前1時間ぐらいは事務所で彼らと意見交換)。みんなで見れば、もっと見つけられるでしょうね。

化学総連&全積水労連82名 ~広浦沿い全長1㎞×平均幅20mの葛刈りにも着手~

吉田です。もう10年来てくださっている両労組。リピーターも多く、一気に作業が進む一大戦力です。全積水の皆さんには、3年連続で同じ場所(カネボウ労組・京セラ労組さんなども同じ場所)の葛刈りをしていただきました。2017年の植栽の年から葛が少しづつ発生し、即対処してきました。ですがコロナ禍の間に一気に広がりました。去年はマツの葉っぱを食べ尽くす毛虫マツカレハが異常発生し、片手にアースジェット、片手に鎌と除草剤という装備でした。「名取海岸林=毛虫」という印象が刻み込まれたことでしょう。今年は見つけること自体難しい状況でアースジェットは不要ですが、この10年あまり、この毛虫が皆無という年はありません。これからも長い付き合いになるでしょう。(全国どこのマツにも普通にいます)

化学総連の皆さんには、プロと協働で進めている箇所、広浦沿い全長1㎞×林内平均幅20mの葛刈りをお願いしました。この場所は、プロが広浦側の植栽のない林外法面を攻め(すでに草刈り完了済。7月には林外に除草剤散布)、ボランティアはプロの草刈りで歩きやすくなった場所を進み、林内に入って除草剤塗布。今回は少なくとも150mは前進できたと思います。続きは6月21日のANA労連90名、27日のUAゼンセン、28日の公募日で。プロとボランティアの二刀流で、過去最も徹底した駆除の手を入れられると思います。

写真はすべて、化学総連事務局次長の安福さんが撮影・提供くださりました。

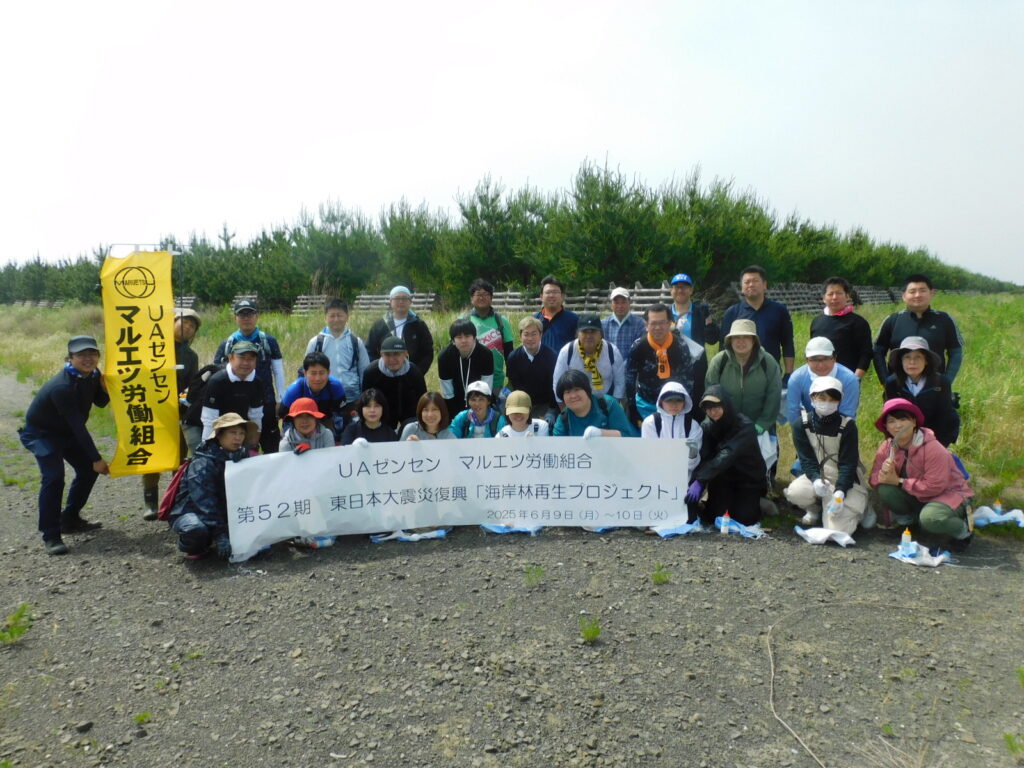

2年前、700人を投入して葛を刈った場所は、1日で完了 ~マルエツ労組33名~

吉田です。6月9・10日、マルエツ労組に3年連続で同じ場所の葛刈りをしていただきました。もう10年を越えましたね。毎年、幹部が総出で来てくれます。つまり、リピーターが一定数いる。⇒精度が高い?(笑)本当に頼りにしてます。

思い返せば、コロナ禍での間に広範囲かつ強力に繁茂させてしまった名取市海岸林最北端3.6ha(うち葛の侵入は約半分)でした。2023年は700人を投入して葛刈りをしました。2024年は公募日1日とマルエツ労組さん合計100人ぐらいで済むほど勢いは止まりました。今年は、33人+助太刀リピーター2人だけで完了。人海戦術の賜物、激減したと言って良いと思います。でも、葛はしぶとい。残党は仕方なし。ここで手を抜かず、頑張り続けたいと思います。

冬の間に港側から林内に風で飛んできたたくさんの漂流ゴミも、例年通りしっかり拾っていただき、気持ちもスッキリしました。では、写真報告します。

撮影:2023年8月

吉田です。おかげさまで、非常に多くの葛刈り経験者に恵まれ、声掛け・アドバイスのおかげで15年連続無事故ではあります。ですが、現場でも繰り返し説明していることを、あらためて確認したいと思います。

まず、去年のように毛虫大発生ではありません。去年の6月はラジコンヘリで23ha殺虫剤散布したことで、探すのは難しい状況です。事前巡視で毛虫のいない場所を選んでいます。それでも、先週末は私と数名が刺されたようで、私の場合は痒みは軽いけど、腫れがあまりに酷く病院に行きました。

話を戻します。そもそも、なぜ葛刈りをするのか?

およそ草刈り、つる切り、除伐対象となる草木というもの、すべてが悪いわけではありません。葛も葛餅、葛根湯で知られているように有用植物です。しかし、造林の世界から見れば、「Green Monster」、「葛は1回出ると7年駆除できない」というほど厄介です。1年生ではなく、とても強い生命力で生き続け、その場所を占拠し、マツの生長点から日光を奪って、生長を阻害し、最終的には枯死させます。ですから断固戦わねばなりません。また、繁茂した場所は、風雨を避けるようにスズメバチなどが巣をつくることが多いと言われています。

クロマツ200本ほどが枯死

①安全面

・軍手、長袖・長ズボン、十分な飲み物必携。毛虫もハチもいると思ってください。避けられません。松脂がつくことも覚悟ください。

●松葉や枯れ草などが目に刺さらない様に!これが一番あり得ます。保護メガネの側面から松葉が入ってくる時があります。作業中も、移動の歩行の際も、互いに近づきすぎぬ様に!移動中は、前の人が振り払った枝が目に飛んでくる時があります。作業中は、ターゲットを見すぎて、目の前、目の横に松の葉が迫っていることもあります。

●足場が悪い場所もあります。マツとマツの間にも段差がある場所も。捻挫しない様に。

●防風垣は風化して、折れる時があります。2・30mごとに防風垣を越えずに通過できる場所もあります。移動中、休憩時など、防風垣を越える場合は、ボルトの上を進んでください。手足を使って、体重が分散するように。ボルトとボルトの真ん中に体重が集中しない様に。

・「マツカレハ」の毛虫を殺虫剤で殺す場合、風下に人がいないことを確認し、風上から使用のこと。ドクガ類がいたら、周りに声をかけ、(殺虫剤をかけるなら風上から)早々に立ち去る。

・アシナガバチが飛んでいないか注意のこと。たびたび目に入る場合、周りに声掛けを。巣が近くにあり。目の高さから下、とくに地面から数10㎝の高さに、松ぼっくりに似た大きさの巣をつくります。巣を見つけたら、即、周りに声をかけ、殺虫剤を風上から一吹きかけること。

②技術面

●葛の根元を探す仕事ですから、作業の基本姿勢は「四つん這い」。

●土ごと切るように鎌の刃を入れるのがコツ(地上部を切るのでなく、土ごと根を狙う)

●鎌は、自分のカラダの中央に向かって、まっすぐ「両手で引く」。大概のものは一引きで切れます。

●根はゆく先々で着地し、分枝します。着地した場所を辿り、途中で止めてしまわず、周囲の方と声を掛け合い協力して、延々と追及してください。刈り残しがないよう、鎌の先で落葉の下の土の表面を探すのがコツ。葛の根があれば手ごたえがあります。

●葛の根の切断面が1㎝前後の太さがあれば、例えば十字状など傷を多く付け、除草剤の浸透面が増えるように。太い根が露出したら、切断面のみならず、皮を削ぎ傷も入れて除草剤を塗布。ただし、除草剤は一吹きで十分(かけすぎ禁物)。

●葛は伸びて着地、伸びては着地し、着地の都度、四方に分岐します。それを見逃しては元も子もありません。高をくくって見逃さない様に。

・殺虫剤は、風下に人がいないのを確認して塗布すること。

●刈った葛は、葛がない場所に山積みに。葛がある場所に積めば、元も子もありません。

●マツに絡んだ葛は、根元が切断されているなら自然に(1・2時間後には萎れ始めます)枯れますので、原則構うことはありません。

潜って、どこまでも根を追いかける

マツの根元に四つん這いで潜って

③作業後

・休憩時などに、肌の露出部分を流水で洗い流すのが最も良いと思います。多少のプツプツが腕などに出て少しだけ痒いときもあります。それは、草に肌が負けたか、松葉が刺さっただけということも多いです。毛虫の場合は、数時間前後から激しい痒みが生じます。

・毛虫は風で毒毛針を飛ばします。痒みが出た場合は、薬局で相談するか、皮膚科の診察を。

左:ドクガ類(1~2cm)黒色基調にオレンジ色でとても目立つ。マツ以外の低木(特に日本3大毒草のドクウツギ)に多くいます。とくに毒毛針を風で飛ばします。刺されるとしばらく(1~3週間)痒みが止まりません。

右:マツカレハ(5cm以上)マツの幹・葉にいる。

名取市海岸林にいる代表的なハチ「フタモンアシナガバチ」。巣は(風雨を避けるためか)下のほうの枝につくることが多い。傾向として林縁部で見かけることが多い。6月頃の巣はとても小さい。

高校生・大学生の新たな探究がはじまりました

吉田です。今年も仙台トヨペットの若手社員がすべての公募日に来てくれていますが、全体的に若い人の出入りが増えそうな予感です。新しい探究もスタートしましたので紹介します。

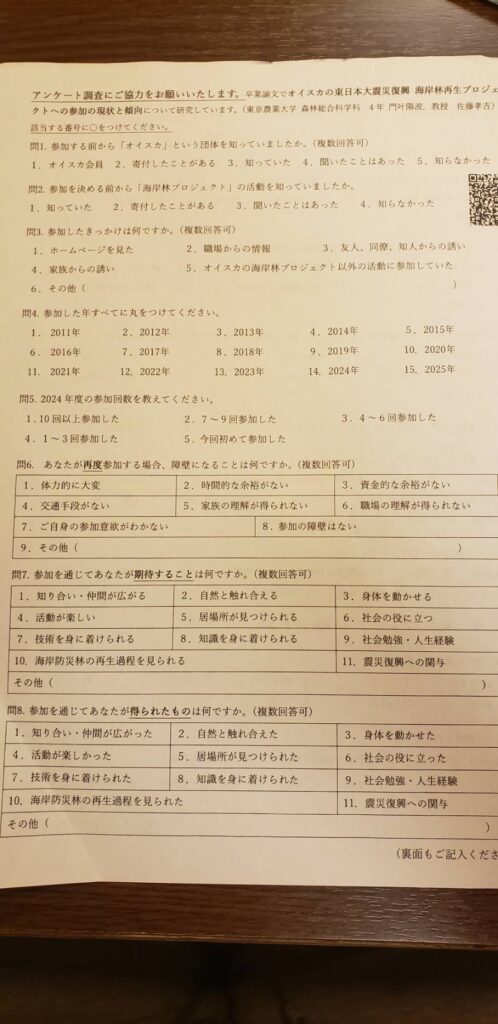

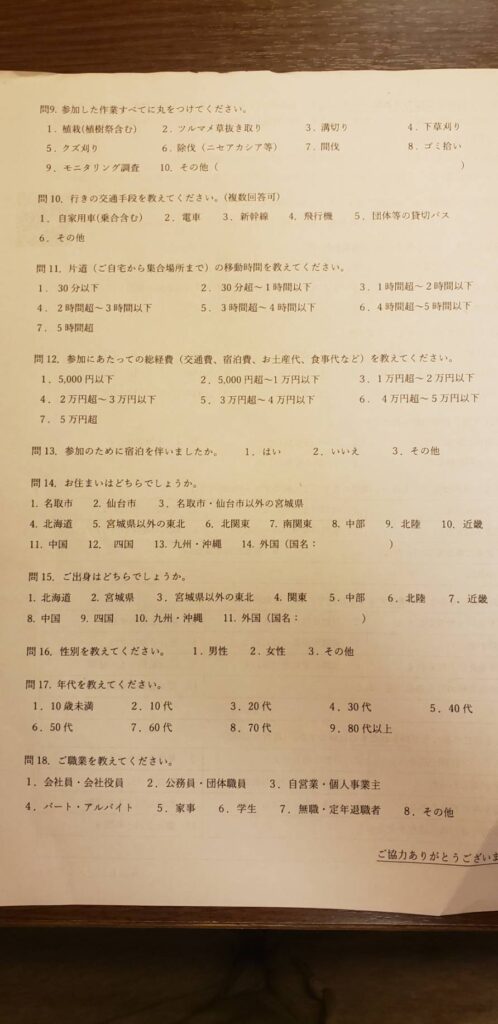

一つは、東京農大森林総合科学科4年生によるアンケート調査(お若いときから永くオイスカとご縁がある佐藤孝吉教授の研究室)。「海岸林再生プロジェクトへの参加の現状と傾向」について卒業論文と学会での発表を目指すそうです。分析は早速始まっています。ボランティア活動の経済効果なども数値として見えてくるでしょう。オイスカとしてもこの機会を活かし、1年を通じてアンケートを継続して今後に活かしたいと思います。

もう一つは、名取北高校2年生5名による総合学習での探究「守ろう!クロマツと生物の笑顔」。昨年の総合学習フィールドワークや、仙台未来防災フォーラム出演をきっかけに、海岸林の存在や重要性が市民に伝わっていないことを知り、探求テーマとして選んだそうです。7月12日には「2025なとりこどもファンド」助成金の公開審査会(審査員がこども)、9月1日~月末は名取駅東西通路でのオイスカ活動写真展にも参加、10月4日(土)午後の全国育樹祭併催行事シンポジウムでの展示や成果物配布、尚絅学院大学学園祭出展など意欲的なアウトプットを思案中。ボランティアにも参加し。独自で現場を歩いてくれることでしょう。

今年は、SOMPO環境財団からの学生インターンが復活すると思います。東京本部の私の部署の学生インターンさんも、海岸林HPの整理整頓・リニューアルを計画中。

それぞれが別モノではなく、リンクするよう努力します。来春には、みんなの発表会ができるといいなと思ったり。

ご披露できたらと思ってます

6月7日のボランティア公募日 総勢82名

吉田です。6月7日(土)、公募ボランティア日はリピーターの皆さんに加え、第一三共、仙台トヨペット、宮城倫理法人会、仙台東RCと交流中のアメリカ高校生一行、全国ガス労連から総勢82名が葛刈り作業にあたりました。写真報告します。

この日も名取市海岸林の最南端、仙台空港真東(2018年植栽地)がターゲット。

プロに参加してもらえて嬉しいです

中に潜ってでも刈る

わかりやすいです

複数名での直前下見では、毛虫を発見しませんでしたが、トヨペットの8名と私だけは刺されたらしく、医者にかかる羽目になりました。申し訳ありません。私は、痒みは去年ほどでないものの、全身に発疹が出て、指を使わないと開けられないほど右目瞼が腫れたので、日曜でも見てもらえる病院を探しました。市内の皮膚科はすべて休業。開いている内科でも断られ、急患センターも「皮膚科の先生がいない」と断られ、「#7119」の「宮城大人の病院」に問い合わせると、総合南東北病院を勧められました。外科の先生と、看護師さんたちが即座に親身になってくださり、内服薬、顔・顔以外それぞれの塗り薬を処方されました。さすが総合病院と思いました。

快適な気温の時は毛虫・・・暑くなるころには蛾になって飛んでいきます。秋になって涼しくなると「バカ」(アレチヌスビトハギ)がまとわりつく・・・阻害要因がない季節はありません。

仕事自体は快調に進みました。次回は最北端での作業になります。

(再生の会鈴木会長の息子さん)

1年ぶりに参加した柚原さん(東北大農学部3年)

雨だったので ~オタクたちの休日~

吉田です。6月1日の公募ボランティア日は雨とみて、2日前に中止を決めました。奈良と大阪の56歳の助っ人たちは、名取行きをモチベーションに、多忙な本業をしっかりこなし、計画的に来てくれました。雨で中止となると夜の飛行機の時間まで、困ってしまいます。そういう我々の様子を悟って、「仙台で飲もうよ!」と誘ってくれる方もいて、まず金曜夜を楽しみました。Sさん、ありがとうございます!!(私も日曜日の朝、どうしても窓口手続きしなければならない仕事があって帰京できなくて・・・)

56歳の吉田「明日どうする?」「午後から温泉に行く?行きたいなら」「(奈良56歳と)相談しといて」

大阪の56歳「気を遣わんでいいよー。何とかなるから」・・・

(その後)奈良の56歳「温泉って方向で!」

おなじく行き場がない台湾大学の黄君も一緒に。野郎だけで温泉・・・(笑)行先はナイショ。こういう日でないと行けません。あー楽しかった。背中の張りも取れました。ではでは。

もう何回目かな・・・

瞬殺