愛知県の支援者訪問with中学生

先週、オイスカ愛知・静岡・岐阜・三重県の会員の大きな会合で

プレゼンをするため、愛知県に出張してきました。

前後の時間を活用して支援者訪問などをしましたが、

オイスカ中部日本研修センターの近隣の中学校から3日間の「職場体験」に来ていた

2年生の女の子と一緒のスケジュールが組まれていました。

さすがに人づくりの中部センター。

本部事務所にも毎年中学生が体験に来ますが、

彼女は「環境」に関心があってオイスカに来たそうです。

「ちょっと難しい話になるけど、ごめんね」と断って会員企業訪問に行きました。

(途中で寝ちゃうんじゃないかなー)

会社の前に来ても彼女は固くなる雰囲気がない。

「緊張しないの?」「将来、営業できるんじゃない?」

どうも全く平気な模様。

豊田市の太啓建設㈱、ユーズネットさんと2社訪問し、支援のお礼を伝えることを大きな目的に、全くいつも通りの仕事をしました。

彼女は、大きな会社の社長さん、常務さん、部長さん、課長さんの名刺をしっかりいただき、僕の資料もレポートで使うためにしっかり持ち帰り。

「ぶっちゃけ、どうだった?」

「何回か眠りそうになった。クロマツの話が多かった。難しかった。」

2時間弱、よく辛抱していました。

迎えに来たお母さんに報告もしました。

大きな目的は彼女にも伝わった気がします。

パンを焼いて協力する幼稚園 ~東京都羽村市 さかえ幼稚園からのご協力~

西多摩随一の園児数と、動物数!!のこの幼稚園では、毎年の幼稚園の秋祭り、必ずオイスカの活動を紹介する大きなコーナーが設けられます。

今年は、「子供の森」計画と海岸林再生プロジェクトの写真パネルが飾られ、すでに海岸林現場視察会にご参加いただいた園長、職員さん、オイスカの個人会員さんが私たちに代わって説明してくれております。

さらにここでしかない協力方法として、園内パン工房!!で理事長が焼くパンの売上の半額を、今年は海岸林再生プロジェクトへの寄付に。

その他、バザーの収益などからも。

1991年に法人会員としてご入会され、以後、フィリピン最北部のアブラ農林業研修センターの研修生育成、その近隣4つの幼稚園建設、「子供の森」計画など多くの活動に、父母会も一体となってご協力いただいております。何度も現場に行っていただいているので現地情報は私よりも詳しくご存知です。

10数年の長いお付き合いをさせていただいていますが、久々楽しく訪問させていただきました。

先日、「名取市海岸林再生の会」が実施した研修会に参加した

宮城中央森林組合 業務部次長の佐々木勝義さんからレポートをいただきました。

プロの視点でのレポートご覧ください。

秋田県能代市「風の松原」、由利市「由利海岸林」視察研修に参加して

名取市北釜地区・杉ケ袋北地区などの会員で組織された「名取市海岸林再生の会」

主催の研修会に私も同行させていただきました。オイスカの全面的支援により実施されたものです。

昨年夏にここを訪問したオイスカ職員一行が、地域住民が早朝からサイクリングやランニング、ウオーキングなど森と親しむ姿を目にし、諸団体の管理協力を聞き、造林・育林の桁違いの厳しさや長い歴史を知り、その時に企画を決めたと聞いていました。

北釜地区の被災者の強い思いもあり、地元雇用と地域活性化と共に、藩政時代から営々と培われ、育まれて来た海岸林が壊滅状況になった今、被災前の白砂青松を早期に取り戻すため先進地での視察研修を実施したものでした。

現在、秋田県の海岸林は、松くい虫の被害や暴風・積雪等の自然災害と悪戦苦闘し、

安定的な海岸林造成のために、日夜植林や保護事業に取り組んでいます。

その中で、米代西部森林管理署が実施している全国白砂青松100選「風の松原」保護事業及び

現在松くい虫等で激害区域での植林や天然下種更新により、クロマツ林造成事業に取り組んでいる

由利森林管理署の事業状況を視察しました。

宮城県南部の海岸林再生事業は、仙台・名取・岩沼・亘理・山元地区の海岸林を「民直」(民有林直轄治山事業)

として林野庁自ら行う事業であり、一部林帯造成事業も発注されていますが、仙台の一部地域から平成25年秋頃から植林も実施される運びとなっています。特に名取地区は、数年間で100ha以上の造林実施を目指しており、名取市海岸林再生の会メンバーは、長期的な育林の手法、住民の協力方法を非常に熱心に質問していました。その姿を見たこと自体、大変参考になりました。

また、由利署は過去に広葉樹を植林し、悉く失敗したその現場も視察して見ると、

飛砂・潮風・寒風・積雪・黄砂・酸性雨等の自然の猛威は広葉樹の侵入をも阻む厳しさでした。

最初にクロマツが育ち、その後徐々に広葉樹が育つ自然の生態と遷移は、

我々の先祖が成し遂げた海岸林造成の苦難の成果と良く似ています。財源も無造作にあるわけではありません。

必要最小限の経費と最高の技術と英知の賜物であり、今後の海岸林の再生事業を実現する上で、

歴史的先人の偉業と共に、現存する藩政時代の松原を見た時に、その先人の熱き思いと現代人としての責任を痛感しました。

宮城中央森林組合 業務部次長 佐々木勝義

現場視察に来てくださった住友化学労組の全国各地の役員のみなさんに1時間お手伝いいただき、

広葉樹の種子拾いを行いました。現場は名取市高舘熊野堂の山の中。

ぼさぼさの山を2haほど整備して、毎年春・秋に拾いやすいように、宮城中央森林組合に除伐・受光伐(広葉樹間伐)・枯損木処理・地拵え(集積)などの整備を委託しました。

ターゲットは、クリとコナラ。

ケヤキは種苗組合から購入します。

既に20,000粒、43kgを確保しています。

ミズナラやクヌギも拾ってあり、多めに育苗して、各方面に寄贈し、内陸や山間部の造成地などにも活用いただくことも検討しています。

なんといっても、落ちたものを即拾わないと、すくに虫が入ります。

リスが持ち去ります。即水につけ、良い種を選別し、消毒します。

そして一冬、湿らせて保存。乾燥が禁物。

採取時期も前年・当年の気候によって左右されます。なかなか「何月何日ボランティアで……」というのは難しい面もあります。ですが、ヤマザクラの種を、来年は夏になる前にこの山で拾おうかと。(マツとサクラは相性が良いという話を聞いたことがあります)

皆さん、その時はぜひ来てくださいね。

チラシ設置協力者、続伸中

新しい寄附のお願いのチラシを50,000部印刷しました。

連日、郵便払込票を挟み込み、設置先に宅急便で送る作業を

行っております。チラシはA3版の2つ折りで、一か所に平均して

200部程度をお送りしています。

設置協力を思いついたのは、宮城と川崎の方の行動がヒントになりました。

一人の力は大きいなあと。

今は被災地に行っても、少なくとも海岸林では何もできません。

しかし、それでも育苗という、植栽に向けた長い準備は続いています。

従ってコストはかかり続けます。

オイスカ会員、現場を見た方、話を聞いてくれた方、その方から紹介された方。

置いて頂く場所は、空港利用者の駐車場、病院、街の不動産会社、

ガソリンスタンド、建築会社、大会社の休憩スペース、公共施設、レストラン

自動車販売会社、森林組合、農協の販売所、幼稚園など様々です。

もし、身の回りで置いて頂くだけでも協力していただけそうな

場所があれば、是非お願いしてくださいませんか?

寄附付き商品「2013年 ANA機窓カレンダー」

ANA機内から撮影した日本各地の美しい風景のうち、投票で選ばれた人気の6枚が

カレンダーになっています。このカレンダーの売上金の5%が「海岸林再生プロジェクト」に

寄附されます。

ANAショッピングAstyle HP

http://www.astyle.jp/category/anaoriginal/goods/Q00171652.html

HPには、下記の通りしっかり事業目的も書いていただきました。

本当にありがたいことです。

~海岸林は大切なインフラ~

海岸林またの名を防風林は、その名の通り、私たちの生活や農業を海からの強風や潮風、

塩害および飛砂から守ってくれる大切な森林です。霧の内陸への侵入も防いでくれる役目もあり、

空港における航空機の安全運航にも寄与しています。

寄附付きカレンダーと言えばこちらも。

「めぐろのy子ダイアリー2013」

http://ykomeguro.blog84.fc2.com/blog-entry-1184.html

「名取市海岸林再生の会」視察研修に同行して

お久しぶりです。本部・啓発普及部の池田です。

今回は、10月30日~31日にかけて、海岸林再生プロジェクト担当 Y課長の代理として同行した秋田県の海岸防災林視察研修についてブログさせていただきます。

「一燈照隅・萬燈遍照(いっとうしょうぐう・ばんとうへんしょう)」…この言葉、ご存知でしょうか?

先ず自分が居る場所を明るく照らせる人間と成れ。おのおのそれぞれが一燈となり、この一燈が萬燈になり、遍く(あまね)世を照らすようになれば、一国否、世界の国々も変わっていく、という意味なのですが、有難い事に私の周りには、この言葉を実践していらっしゃる方が、数多くいらっしゃいます。

昨年3月11日、1000年に一度と言われる未曾有の大地震と津波に襲われた東北太平洋沿岸地域(海岸林全被害面積:3,660㏊)ですが、とりわけ宮城県においては、1,750㏊の海岸防災林が失われ、住民の方々の生活を脅かしていることは、皆様ご存知の通りです。

そこでオイスカでは、宮城県内でも甚大な被害を受けた仙台平野南部・名取市の人々の海岸林再生活動支援を機関決定し、各方面から継続してご支援ご協力いただいております。

実質的な活動1年目である今年は、春のクロマツ播種に始まり雨が少なかった夏の水遣り他、視察者の対応や各種会合での説明など、非常に忙しい現場だったそうですが、作業が落着いたこの時期に、海岸防災林の先進地の一つ、秋田県を視察することとなりました。

一日目の30日は、米代西部森林管理署の方々に案内いただき、能代市の「風の松原」を視察しましたが、立派に育った松原を目にして、参加者からは植林後の維持管理に市民がどのように関わっているのか、多くの質問が寄せられていました。(林帯幅は0.4 ~ 1.2㎞)

二日目の31日は、甚大な松枯れ被害に遭った由利本庄市の海岸防災林について由利森林管理署の方々から被害の状況やその後の対応、そして現在の取組みについて説明していただきました。

以前は、クロマツと広葉樹を混植していたそうですが、クロマツ以外は、ほぼ枯死してしまったため、現在はクロマツの植樹とマツクイムシの防除に力を注いでいるそうです。

また、視察当日の午前中に地元の小学校児童を中心としたグループがクロマツを植樹した直後だったことが分かり、参加者一同、海岸防災林再生への想いを強く抱かれたようです。

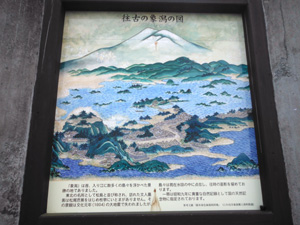

上記二ヶ所の視察が今回の研修の主な目的でしたが、同じ秋田県内の象潟(きさかた)の視察も、非常に有意義な内容だったように思います。

その昔、「奥の細道」で有名な俳人・松尾芭蕉を始めとして多くの文人墨客が訪れ、「東の松島、西の象潟」と呼ばれたように、かつては松島同様無数の小島が浮かぶ入り江でしたが、文化元年(1804年)の大地震(象潟地震)で干潟に変わったそうです。

昨年の東日本大震災でも地盤沈下や亀裂が発生し、未だ傷跡が癒えない地域もありますが、同じような体験をした先人が、多くの困難を乗り越えて、現在の美しい象潟の地を築いたことに大きな感銘と刺激を受けると同時に、再生の会の皆様の決意を感じた研修でした。

尚、インターンの秋山君については、改めて記す予定ですので、楽しみにお待ちください。

9月15日 名取市海岸林踏破ツアーに参加して 2 ~現地(思い入れの場所)の状況について~

株式会社 仙台ニコンの三浦 隆です。

現地は海岸線沿いの黒松(クロマツ)林帯とメロン、チンゲン菜などの田・畑地帯です。

ツアー当日、被災された地元の方も話されましたが、私も震災前は旬になると、きのこ取りに松林によく行きました。またカブト、クワガタムシがたくさん取れた秘密の場所もありました。そんな思い入れのある場所が津波で見る影もなく地形が変わったままです。

がれきは片付けられてほとんど残っていませんが、田畑だった場所は復興事業待ちで、草ぼうぼうで荒れ放題です。

そのような場所を盛り土し、種から育てた黒松を50万本植林する計画の一端をボランティアが担うということでした。現在は黒松を50万本用意するために種から育てている最中です。生き物なので一気にはできませんので、一歩一歩ステップを踏んで進めているところでした。かなり地道な作業ですが、きちんとした計画で手を抜かず進める強い意志が必要と思いました。実際、事にあったっている方々にその意気込みが感じられました。

ボランティア作業は植林時を計画しているようで2年後の予定だそうです。

懸念事項としては、時間経過と共に今回の災害が風化し2年後ボランティアに参加する人が減らないかです。

折に触れ現地を見に行く等忘れないようにしたいと思いますが、普段の生活を過ごしていると意識して収集しないと海岸林再生関連の情報が全くといっていいほど入ってきません。どのような状況なのかツアーに参加して現地で見て聞いて初めて分かりました。震災の風化にならぬよう、常に意識し情報を発信していただきたいと思いました。

9月15日 名取市海岸林踏破ツアーに参加して 1 ~黒松(クロマツ)?自問に対する確認~

株式会社 仙台ニコンの三浦 隆です。

「なぜ黒松か、黒松だけでいいのか」

このことを確認したかったのが、最大の参加動機でした。

その疑問はオイスカさんへのぶしつけな質問にもかかわらず根の深さに関する見解、知見、今回の津波被害を踏まえた改善策等を伺わせて頂き、私が持っていた人伝いの偏った一方的な情報で「なぜ黒松?」と思慮していた自分を恥ずかしく思いました。

それまで私が持っていたのは、震災津波の倒木状況より黒松は根が浅く津波に弱いので、津波対策として植林樹種を黒松だけでなく広葉樹も植え多様性を持たせる情報でした。

(当名取地区は震災前の景観に戻す目的のため、黒松の単一樹種の方針と地元では聞いています。この違いが参加動機の基となりました。)今回確認できたのは、黒松の根が浅いのは黒松が原因ではなく、地下水位が高く、深く根張りできない土壌側の原因で、2~3m盛り土をした上で黒松を粗植する津波対策も盛り込んだ改善策を実施するという自分なりにも理解できるものでした。

海岸林再生については専門家の方の見解もさまざまで、どの方法が適切かは、次に震災が起きてはじめて証明されると思いますが現時点では最善と思われる策を進めることが大事だと思いました。

今回参加して、現地で見て、説明を聞いて自問に対し自分で確認し割り切りや方向性を見出せたことは大きな収穫となりました。

プロジェクト担当の吉田さんが最後の方にお話しされた、『確かな情報で行動するために勉強しましょう』という言葉が、今の自分に最も必要なことだと思いました。

また、地元でも海岸から離れて生活していると復旧、復興で現地が今どのような状況にあるのか知る機会がほとんどありません。かかわり始めた人達はじめ地元でも直接かかわっていない人達から、今の取り組みを風化させないためにも幅広い年齢層を対象に現地見学会、ボランティア募集等継続的な情報の発信をお願いします。

今後も機会があれば参加します。

本部・人材育成部(現在は啓発普及部で研修中)のシスカです。

10月26日にオイスカインターナショナル国際理事会の参加者のうち

6ヵ国(インド、インドネシア、USA、タイ、フィリピン、パプア・ニューギニア)の19名が、

名取市被災海岸林を視察しました。晴れでしたので、あまり寒くなかったです。

海岸林などを見た後、育苗場の防風のために「マサキ」を植樹しました。

記念に英語や各国の言葉で小さな葉っぱの形をした木の板にメッセージを書きました。

育苗場ではプロジェクトの概要の説明があり、「すごい!」というみんなの反応でした。

みんなが自然に感想を言い始めました。

「このプロジェクトは長期間で、日本の復興のためにとても大事だと思います。

そして、日本だけの努力だったら、多分たいへんだと思います。

ですから、みんなで考えて、各国で寄附を集めて、支援活動をしましょう。

金額は小さいか、大きいか、そういう問題ではなく、

気持ちが伝わるのがもっと大事なことだと思います」

オイスカ・タイランドの事務局長 見原アイサさんが声を上げると

オイスカ・USAのアンジェラさんも後に続きます。

「昨年の災害のことは想像できませんが、実際の現場を見てちょっとびっくりしました。

津波で流されたクロマツがこれからの地域の再生を支えるのかと思うと成長が楽しみです。

みんなで努力すれば、将来、クロマツは順調に成長してくれると思います」

「みんな健康で、それぞれのオイスカの仕事を頑張って、

少しでも日本の復興のためにも協力して、またここに来ましょう」

とパプア・ニューギニアのオイスカラバウル農林業研修センターのフランシス所長が

大演説をすると、インドやインドネシアなど参加者が、その場で寄附をしてくれました。

とても一体感がありました。

やはり現場を見るということは気持ちを高めることにつながります。

みんなが各国へ帰ったら、海岸林再生のプロジェクトのための支援活動を行ってくれるはずです。