おススメ資料のご案内(東北森林管理局作成)

林野庁東北森林管理局のHPをご紹介します。

海岸防災林、防潮堤等施設の復旧

http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/koho/saigaijoho/h23_higasinihon_daisinsai.html

ここに「海岸防災林の再生(パンフレット)」が公開されていました。

以前、林野庁の方から限られた部数の中、分けていただいていたのですが、

誰でも入手できる状態になっていましたので、これはお知らせせねばと思った次第です。

見ごたえある航空写真や、大事に保管されている昔の写真もあり、

海岸林の規模感・ボリュームなどが一目で伝わりやすく、何しろ読みやすい。

28ページ・カラー。ぜひご覧ください!!

編集は国土防災技術㈱。

表紙航空写真の上部は震災前の名取市。2・3ページ上部は震災後の名取市。

5ページにも閖上地区の被災前後の航空写真あり。

16ページ航空写真は、名取市特有の内陸防風林が何重にもあったことがわかります。

会議資料にも使えるでしょう。

その他このページには、

「協定締結」の項目に、オイスカと林野庁の協定書もあり、

「進捗状況」の項目に、宮城南部の復旧状況の地図、

「生物多様性保全」の項目には、名取地区図面を含む基本方針

震災直後から2年ほどは、この東北森林管理局のHPは、毎日チェック。

その後は頻度は落ちても、工事情報などを頻繁に確認していました。

やはり私は、色々な意味で時々、行政のHPを見なければならないと思っています。

心づよい支援者 ico.さん

17日の夕方、プロジェクトの心づよ~~い支援者、ico.さんが事務所に来てくれました。

(しまった!! 写真を撮るのを忘れてしまいました・・・・・・)

デザイナーからイラストレーターに転身直後、東日本大震災で宮城県閖上地区で被災したというico.さん。

震災を体験した者として何ができるのか、どう伝えていくのかを真剣に考えて向き合ってる女性です。

そんなico.さん、これまでチャリティアート展での売り上げをプロジェクトの

支援に充ててくださったり、名取市民として植樹祭に参加してくださったり。

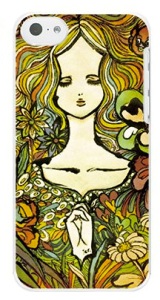

そして今回新たな取り組みとして、ico.さんが描いたイラストのiPhoneケースを販売し

その売り上げの一部をプロジェクトに寄附してくださることになりました。

そのケースがこちら

このケースのパッケージに書かれたイラストの紹介文をいただきました。「海岸林再生プロジェクト」への支援につながることが明記されています。

このケースのパッケージに書かれたイラストの紹介文をいただきました。「海岸林再生プロジェクト」への支援につながることが明記されています。

【PRAY(祈り)】

もともとは【SLEEP】というタイトルの作品でしたが、震災で原画が流失。

後に作品をデータで見たとき、鎮魂の思いを込めて祈りを捧げる少女に見えたため、一から書き直す。いつでも被災者と被災地に寄り添うアイテムとして作成。

1個購入につき200円を東日本大震災で被災した海岸林再生プロジェクトに寄付されます。

購入はこちらから!

ico.さんにはこれからもイラストを通じてプロジェクトを応援してもらいたいと思っています。

名取は今朝から荒れ模様

12月16日今年最後の作業が無事終了

お久しぶりです。名取事務所の菅野です。

本日12月16日今年最後の作業が無事に終りました。(第二圃場)

雪の降る中の作業でした。

昨年は、コンテナ苗すべてをハウスに移動しましたが、

今年は、外とハウス内に分けてみることにしました。

今年の根上げ作業はなかなか持ち上がりません。

やっとの思いで上げると土が付いてきてこれがまた硬くてね・・鎌で取り除くのも一苦労

ハウスには140ケース。外は雪から雨へと変わりました。(積らずによかった)

第一圃場は12月10日に今年最後の作業が終わりました。

こちらも根上げに苦労しまた。

人力ではどうにもならず いつもにこやかな大友班長も・・・無口(ありえない)・・

こちらは砂地なので土はついてこないのですがこの根っこ昨年よりすごい。

これは昨年12月の作業風景です。女の人の手でも軽がるに持ち上がったのにねえー

苗の色も今年は青々としています。どちらがいいのかな?

名取市長の講演会を東京で開催します(1月28日)

1月28日(水)佐々木一十郎名取市長の講演会を東京で開催します。

時間は15時~17時。

東京九段下・グランドパレスホテル。経済同友会と共催です。

詳細はコチラhttp://www.oisca.org/kaiganrin/2333

申込フォーム コチラ

参加費は無料。当日は募金を呼びかけます。

今後の予定は

3月15日(日)名取市海岸林視察バスツアーを行います。

3月15日(日)夕刻 海岸林再生シンポジウムin仙台(主催:国土緑化推進機構)

3月16日~20日 宮城県庁2階で写真展

4月~11月 ボランティアの日実施

5月後半 植樹祭

以上、詳細は後日。

皆さま、どうぞご参加ください。

「ご寄附のお願い」チラシ設置状況

2014年5月のダイレクトメール送付以降、「ご寄附のお願い」チラシを

設置・配布いただいた法人・団体などをご紹介いたします。

10万部の配布を目標として来ましたが、残り2万部を切りました。

ご協力いただき、心より御礼を申し上げます。

*漏れがあった場合、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【岩手】道奥「金婚亭」

【秋田】ペアーレ大仙、

【宮城】カメイ㈱ファーマシー事業部(薬局30店舗)、宮城中央森林組合、三英駐車場

仙台空港鉄道(全3駅)、トヨタ部品宮城共販㈱、仙台トヨペット㈱(18店舗)

宮城県(県庁観光プラザ、各地方振興事務所、林業技術総合C、ふるさとショップ宮城)

宮城テレビ放送、㈱藤崎、日本建築家協会東北支部、名取岩沼農業協同組合

名取市(市役所ロビー、各公民館、文化会館、仙台空港観光プラザ、法務局)

高橋麻衣子各個展会場、鹿島建設東北支店、利府ゴルフ練習場、ルートイン名取

【群馬】秋山農園

【埼玉】埼玉トヨペット(70店舗)

【東京】自治体国際プラザ、UAゼンセン定期大会、前田建設工業(本社受付)、経済同友会

瑞穂町役場(9か所)、潮開発、長門屋商店、靖国神社、大國魂神社、アドワークス㈱

ネコアート&グッズショップバディ、葛西臨海公園サービスセンター、UAゼンセン

AGC硝子建材㈱、日本女子体育大学付属みどり幼稚園、佼成学園女子中学高等学校

フォーリンプレスセンター、環境パートナーシッププラザ、

【神奈川】関内フューチャーセンター、セレサ川崎農業協同組合、早野聖地公園

【千葉】工藤工務店、船橋市PTA連合会

【山梨】ぶどう薬局、

【新潟】長岡市役所

【静岡】久能山東照宮、鈴与㈱、オイスカ高等学校

【長野】㈱みどりネットワーク

【岐阜】北方町教育委員会(12か所)

【愛知】豊田東名LC、大啓建設㈱、㈱寿恵弘、豊田市立藤岡中学校、つづき仏壇店、

豊田市役所国際課、かねとみ、トヨタ自動車労働組合TUV、牧原胃腸外科

楽器晴海堂㈱、

【大阪】住友化学労組、生興㈱、

【岡山】UAゼンセン中央教育センター友愛の丘、

【広島】中央森林公園協会管理センター、福山平成大学こども学科、

【香川】㈱石井、中野外科胃腸科医院、中野うどん学校、氏家薬局

米田晴彦丸亀市後援会事務所、四国旅客鉄道㈱(5駅)、新世丸亀店、

【徳島】阿波観光ホテル

【愛媛】山内石油㈱、シムラ産業㈱、トヨタL&F西四国㈱、栄養寺

【福岡】川崎町役場、ダイエーユニオン、

【熊本】阿蘇市役所

昨年12月と今年12月の仙台写真展で接客した際の違いを書いてみたいと思います。

開催した場所が、工事の都合で随分奥まった狭い場所になってしまったし、

選挙戦に突入したばかりでもあり、レストラン街でも、目の前の復興物産展も売り上げ大幅減。

(「選挙が終わるまでダメだろう」談:立ち食い寿司の板前さん)

接客数も大きく減るなど、条件は大きく違うのですが。

【昨年と違ったこと】

・昨年まであまり聞かなかった「支援慣れ」「もらい癖」について憂う人が多かった。

(知り合いではなく、見ず知らずの人だからこそ言えるのかもしれない)

・涙を流す人はゼロだった。

・素朴な興味で、ふらっと立ち寄る人は少なくなった気がする。

昨年は「何やってるの?」的な立ち寄りが多かった。

・新聞を見てわざわざ来る人が増えた。

・忙しいはずのビジネスマンの立ち寄りが多くなった。

(昨年は圧倒的にシニア層が多かった)

・知人の立ち寄りが多くなった。

・NPO関係者の来客は極端に少なくなった。

【昨年と同じだったこと】

・「なんとなく海に行く気がしない」という意味のことを言う人は依然として多い。

・10代20代は、完全に背中を向け、まったく見てくれない(笑)

(大きなスーツケースで集まった大集団が待ち合わせで長時間塞いだので

叱り飛ばしてしまった…)

・50代までは男性が圧倒的。それ以上になると男女半々。

・子どものころの松林での思い出を語る人は多い。(年配者に限らない)

・広葉樹を望む人、広葉樹との混植を望む人は驚くほど「来ない?」「いない?」

だから、昨年と同様、苦労しない。

・自分の地区の松林が現在どういう状況にあるか知っている人は少ない。

一言で振り返ると、いろいろな意味で「2極化」していると感じました。

発展的復興を本気で遂げようという熱意も薄らいだ気がします。

立ち寄る人は、海の松林のイメージが沸く人、なにか思い出がある、

限られた層なのかもしれません。

名取のボランティアには若い女性がたくさん来るのに、写真展はあまり見てくれない。

「クロマツ」とか「海岸林」という言葉は、女性受け、若い人受けしないのでしょうね。

悔し紛れに「仙台の女性は綺麗な人がたくさんいますね~」と私が言うと

一緒に接客していたオイスカ宮城県支部事務局長は

「(待ち合わせで近くに立っていた)あの子の彼氏はどんな人だろう?って考えていた」と。

79歳になってもそういうことを考えられるのは、さすが男だ。

でも僕は、彼氏がどんな男か想像しないけど。

しかし、マーケティング的に考えすぎるとプロジェクトはねじ曲がるし、

考えなさすぎると、新しい人を引き込めず、大きな輪になれないし。

とにかく、アンテナを磨いておくことは大事だと今年も思いました。

ふと感じた1年の手ごたえ

12月2日~4日、例年と同様、仙台駅改札前と㈱ニコンのギャラリーで写真展を開催しました。写真パネルは㈱ニコンのご理解で大幅増刷。本社室長は私と同じ3日間接客。本社社員の加勢の他に、宮城の社員さんも休みを取って接客説明してくださる方まで。場所代は昨年同様「三井物産環境基金」の助成をいただいています。

「仙台駅写真展」は去年の結果から考えても、毎年一回必ず開催すべき場所と考えています。

私たちの広報力は限られており、出るところに出て、報告し、発信し続けなければなりません。

人からいただいている寄付金で仕事しているのですから。

報告義務、説明責任に終わりはないと考えています。

河北新報社は、写真展開催を報道してくださいました。

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201412/20141203_15010.html

その力は抜群で、オイスカの会員や寄付者、ボランティアの方が立ち寄ってくださいました。

来れなくても新聞は見たよという声も、もちろんたくさん頂きました。

メディアの力に限りません。

様々な見えない後押しをいただいていることを実感せざるを得ません。

ご支援いただいている方々が口々に言う「微力ですが」とは、私が毎日思っていること。

ですが微力が集まればスゴイことになりますよね。

また1年頑張れたのは、応援してくださっている方の思いが、

無意識に乗り移っているからのように思っています。

写真展で説明に当たったのは、宮城テレビ放送㈱特別顧問までされて、

オイスカ宮城県支部事務局を、ボランティアを毎日フルタイムで担ってくださる79歳の小野さんをはじめ

オイスカ個人会員や、いつも本当に体を張ってご一緒下さるニコン社員の皆さま。

ご来訪いただいた方と、説明している方との、支援者同士のつながりが、また生れた気がします。

しかし、感心しました。

説明する方はどうして皆こんなに堂々とできるのか。

怖いものなしのように見えました。

自分の意思で、繰り返し現場に来た実体験があるから出来るのだと思います。

例えば仙台トヨペット社員や、前田建設工業東北支社社員などなど、ちゃんと前もって頼めば、

写真展に毎日たとえ1,000人来ても、オイスカ職員は私一人で十分。

最後の最後、片づけを手伝ってくれたのは行政当局の方。

われわれ大チーム、この一年で強烈な進歩をしたと思います。

そういうことを感じた3日間の写真展でした。

寒い中、本当にありがとうございました。

心から嬉しく思っています。

福岡北西部の3つの海岸林

玄界灘に面する津々浦々の海岸林を紹介します。

インターネットで航空写真を見ると、この地域には幾つもの松原があることが分かります。

歩いてみて、これまで見てきた全国の松原とは違う、地域参画の姿を垣間見ました。

●長浜海岸の松原

全長3km。入りやすさが際立つ、素朴で素晴らしい松原です。

(間違えて写真を保存できませんでした…)

松原の中には「元寇防塁」が史跡として残っています。

元寇防塁の説明もある東屋もあり、

数時間の滞在中も、散歩する地域の人を多く見かけました。

林床はススキなども刈り払い、集積され、松葉掻きまでされているので、遠くまで見渡せます。

だから「松ぼっくりゴルフ」をすることもできます。やっていいかは別として。

後背地では、さらに松原の幅を広げようと、住民組織「今津松原を守る会」が植栽・育林している

との表示も確認しました。

●生の松原(いくのまつばら)

福岡に住む人なら誰でも知っているのかもしれません。全長1.8km、40ha。

ここも「元寇防塁」があり、また「松ぼっくりゴルフ」をする人も見かけました。

ここは九州大学の演習林となっており、事務所があります。

地域住民の「生の松原森林保全会議」「生の松原森林公園愛護会」などの用具入れもありました。

どのような役割分担になっているのか、いつか伺ってみたいと思います。

松原の幅は分厚く、前線は松、後ろは広葉樹を積極的に活用し、立派な公園になっています。

●幣の松原(にぎのまつばら)

牡蠣で有名な福岡県糸島市。

サーファーがたくさんいます。全長6km・幅数百mの大きな松原。

砂丘も高く、人家は海からも遠く、ここは中でも風当たりが強いのだろうと思いました。

林業会社の方が伐採木の搬出をしていました。

聞くと、H22・23年に松くい虫防除の薬剤散布を中止せざるを得なくなってから(H25年には再開)

一気に松くい虫が侵入し、「壊滅的打撃」を受けたとのこと。

植栽したばかりの松苗が砂丘上に延々広がっていました。

地域住民も事態を深刻にとらえ、行政との協働を開始しているようです。

まさに松を植えるしかない条件の場所でした。

遠い将来、名取で、松葉掻きして「松ぼっくりゴルフ」まで出来る松原であるべきかは別として、

行政と民間などの協働は、参考になることが多いだろうと感じました。