ico.さんの個展「みやぎのさんぽ道」展にいきました

9月29・30日、まだランを再開する自信はないけれど、

できるだけ歩こうと予定通り外回り。30日は仙台で。

仙台に着いた途端、寒い。

今日は半袖で歩いている人は少ない。

ボランティアの日に参加いただいた第一三共の東北支店長さんから

特に大事なお客様の卸先との会合で、活動報告の機会をいただいたため、

その打ち合わせなど何件か。

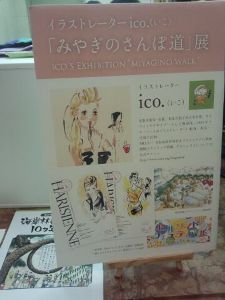

夜、宮城県支部小野事務局長とともに、名取市閖上出身のイラストレーター

ico.さんの個展「みやぎのさんぽ道」展、最終日を見に行きました。

彼女の個展はいつも、私が予想した内容とハズレル。それがまた楽しみ。

今回の感想は、ほんとうに私は女心が分からないんだな……ということ。

小野事務局長は「才能がある人はいいねー」と。

絵は上手くなくても、女心が分かる感性と才能が欲しかったなあ、私は。

ico.さんは植樹祭の告知チラシや、寄附金募集チラシの絵を描いてくださっていますが、

次は、ご寄附いただいた方へのお礼のグッズを。

いつも、個展の告知用カードでもプロジェクトの事を紹介くださり、

会場にもチラシを設置くださっています。

夕飯は小野さんと二人で、ちょっとオシャレで、古風な

仙台駅東口近くの「豆千代」というお店で。

秋刀魚のお寿司が美味しかった。

せめて、3食しっかり食べて大阪マラソンに備えなきゃ。

歩くのでさえもすごく違和感があるけど、17,000歩ウォークしました。

東京にあるオイスカの本部事務所。

3階の建て物の海岸林チームのデスクがある1階が、

来年4月から杉並区の“待機児童問題”解決にむけた保育所になるため、

9月26日~27日の2日間で2階事務所でへ引っ越し。

その作業中、生まれて初めて腰を痛めてしまいました。

大阪マラソンがあるというのに。

痛めた次の瞬間思ったのは、「これじゃ詐欺師だ」と。

チャリティランナーとしてみなさんから50万円も協力いただいたのに、

走れなかったらどうしようと。

即刻冷やしながら、横になりました。

次の日、病院に行き、先生に聞きました。

「私、1ヵ月後にフルマラソン走れますか?」と。

ダメとは言われませんでした。

ですが、「痛みが癒えるまでの2週間で筋力は50%落ちる」とキッパリ……想像つかない。

スポーツに精通したお医者さんで、リハビリ施設があることを聞いて頼ったので、

即刻、理学療法士の方から、リハビリを教わり、2時間そーっとやってみました。

私が怪我をするとしたら膝だと思ってました。

走ろうと決意してから、ずいぶん時間も費やして練習してきました。

決めた時間に雨だからと休んだことはありませんでした。

片時も忘れたことがないぐらいフルマラソンを恐れてきました。

レース1ヵ月前の9月は、練習量をトップにしなければなりませんでした。

その代わり、疲れも溜まり、風邪を引きやすくなると聞いていました。

9月は雨の中を走る日が多かった。当日だって雨天決行ですから。

けれども注意が足りず、風邪を引いて2度も仕事も休み、焦りの気持ちもありました。

病み上がりの練習はその都度キツかったです。

ゼロから練習し、25kmを何度も走り、だいぶ自信をつけたのに。

でも、もう泣いても笑っても仕方ない。

あと1ヵ月、できることをやるだけ。

震災後のあの1年を思えば、なんのこれしき。

詐欺師と言われてなるものか。

大阪マラソンまであと1ヵ月となりました。

今日はチャリティランナーの7万円の寄附集めのデッドライン。

(寄附は引き続き受け付けますが、最低寄附金額の7万円を

今日までに集めなければいけないことになっているのです)

先ほどジャパンギビングのサイトを見たら

「締切まであと:14時間07分」と表示されていました。

まさにカウントダウン。

今もいろいろな方から駆け込み寄附が続いています。

もし「あ、忘れてた!」という方いらっしゃいましたら

今日中によろしくお願いします。

9月16日のボランティア

9月16日(金)、UAゼンセンとレナウン労働組合の皆さん総勢85名がボランティアに参加してくれました。

レナウンさんからは1年目から3年目の社員の方が主に来られていただけあって

第一印象は”若い”でした。

初めてボランティアというものに参加したという方も多くて、

最初は戸惑っていた皆さんもツルマメクサやクズを取っていくうちに

マツに情が移ったようで、「あ~かわいそう!」「優しく取らなきゃいけないんだよねー」と

いった声があちらこちらから聞こえてくるようになりました。

午前の作業が終わり、バスに乗り込もうとしているときに「見てください!」と

言いながらなにかを持ってくるレナウン女子が…。

「クズの根っこです!!」

クズ取りにハマっちゃったみたいです。

午後も引き続きツルマメクサやクズと戦ってもらい、おかげさまで2015年植栽地の保育が完了しました。

最後に全員で写真を撮って…

皆さん、本当にお疲れさまでした!

こんにちは、浅野です。

今日はこの前、植栽地で見つけたキノコをご紹介します。

軍手の先のうっすら紫色のついているのがキノコです。

このキノコが何なのか、食べられるのか、毒なのか…

何も分からなかったので、清藤先生にお知り合いの専門家の方に写真を送ってみてもらいました。

すると…

〝拡大写真が塊で写っているのと、バックが青色の手袋なので、正確な色がわかりません。

写真のバックはグレーにしてもらうとわかりやすくなります。

以下に、可能性のある種名を上げます。

・たい肥や有機物を施用、もしくは、地下に廃材等が埋められている場合は、「コムラサキシメジ」(腐生菌)

・いずれも施用していない場合は、アカヤマタケ属(菌根菌)の可能性も考えられますが、

クロマツ苗の大きさからみて、かなり不確実です。

このくらいしか回答できません〟

という返信が。

清藤先生からは「コムラサキシメジ」と言っていいと思うとの返信。

コムラサキシメジ…??

調べました。

【発生環境】 腐植の多い畑や路傍,芝生,ウッドチップ帯,イネ科植物を刈り取って積んだ場所など

【生態】 腐生菌。芝地に生えるとシバが 枯れるが,直接的な病原性があるわけではないと思われる

【発生時期】 初夏~秋

【食毒】 なし。クセがなく、おいしい食用キノコ

おいしい食用キノコ

食べられるキノコ!

ついに食べられるキノコが植栽地で発見されました。

マツの菌根菌のおかげではないようで、残念ですが…。

ただ100%の判定ではないので、

今度見つけたら持ち帰ってちゃんと実物を見てもらいます。

本当に食べられるキノコだとお墨付きをいただいたら

採ってきて、調理して、皆さんにご紹介します。

こうやって食べられるキノコが増えていくとうれしいな~

茫然 ~青森県つがる市「屏風山海岸防災林」~

9月15日、清藤参事、佐々木統括とともに、青森県つがる市(旧車力村・旧木造村)の

屏風山海岸防災林を東北森林管理局津軽森林管理署金木支所の皆さまにご案内いただいた。

「お前、暇なのか?」と佐々木統括が呆れるほど(でもないですが)調べてみたものの、

なかなかコレという文献・論文がない。1682年津軽4代目藩主信政公以来の

林政学的なものは、歴史的背景から想像するのに役に立ったが。

国内随一と呼んで間違いない規模感だけイメージして津軽に入った。

秋田市の東北森林管理局訪問のあと、敢えて海沿いを車で走った。

目的は、ナラ枯れと松くい虫の侵入の状況を見るため。

秋田から青森に入ると松くい虫のいない世界に変わった。

県境に、マツが1本もない幅2kmの防御ラインを作ったことは知っていた。

屏風山での感想は、ただただ茫然としたということ。

整理すると、

◎海側最前列の「犠牲木」は、50年生にも関わらず樹高は膝下

(それだけ強烈な風。これら犠牲木の背後には樹高20数mの無数のクロマツがある)

◎松くい虫がまだ襲ってきていない、見渡す限りの青々したクロマツ林

◎禁伐(本数調整伐などの保育をほぼしない)

○桁違いの面積

○海岸浸食(場所によっては絶壁のよう)

○これがもし松くい虫の被害にあえば、風と砂で後背地農業に大きな悪影響を与える

【 屏風山海岸防災林の概要 】

●所 有:国有林

●林帯幅 :200m~1,600m(平均600m)

●全 長:18km

●造林開始:1682年

●主な樹種:クロマツとカシワ

●主な林齢:50年(最も古いものは約100年)

最前列のハイマツのようなクロマツを見て林齢を林野庁の方に尋ねると、

「このマツは私が職員採用された30年前と同じ高さです」と…

樹齢50年で膝下の高さ…

なんという厳しい風だろうか。

軟砂は10km前後先まで飛砂害を与えるとのこと。

もし、松くい虫がきて屏風山1,000haに猛威を振るいはじめたら…

スイカは県の生産量の8割

メロンは県の作付面積7割以上

ゴボウ・長芋は日本一の出荷量

水稲は県の収穫量の17%

農業従事者約5,000人の生活は危機的状況に繋がることでしょう。

「後世に伝えるべき治山」にも選ばれた造林の苦労と、極めて重要な存在意義、

そして、1,000haというものがどういうものなのか、カラダで感じました。

9月17日のボランティアの日、大鎌隊20名が出動しました!

この大鎌隊は現場に10回以上来たことのあるリピーターの皆さんで編成されていて

雑草が伸びきっているところなど、初めて現場にきた方にはインパクトがありすぎるところで活動してもらっています。

今回は鎌研ぎ講習から…

佐々木勝義さんのデモンストレーションを見たあと、各自鎌研ぎ開始。

初めて研ぐ方、研ぎ慣れている方、さまざまでしたが皆さん無事、研ぎ終わり作業へ。

あんまり草ないなぁ…と若干物足りなさそうなリピーターの皆さん。

進んでいくうちに草が生い茂っているところが見えてくると

皆さん、やりがいがある!!とテンションが一気に上がっていました。

さすが、リピーター。あまり草がないから、楽~と思う人は一人もいません。

午前中は鎌に慣れる程度で終わってしまいましたが、午後はサクサク進み、

トータルで1haの草刈りが終わりました。

今年の草刈りはこれで完了。

来年からは7月・8月の草がひどい時期に大鎌隊に活躍してもらうことになりそうです。

今年のボランティアの日も残すところあと2回。

最後までケガのないように気を付けていきましょう。

2014年植栽地16haも完了、2016年植栽地10haもほぼ完了 ~9月2回目の公募ボランティアの日~

9月18日のボランティアの日は103人。

三菱UFJニコスとMUFGグループ、全日空レベニューマネジメント部、

第一三共、ニコン、仙台トヨペット、全日空労働組合連合会、個人参加の皆さん。

うち、10回以上参加レベルのリピーターが20名。別働隊名「大鎌隊」を編成。

キレキレのプロ用の道具を手に体操後、即移動。

全体ミッションは、2014年植栽地16haの下刈(つる豆草抜き取りと葛の刈り取り)の完了。

初級者2チーム80名は北から攻め、大鎌隊20名は南から攻める。この間、1.5km。

昨日はすべて完璧にやり終えた。

今日は少し残るはずと思っていた。しかし、99%やり終えた。

あとは私が巡視しながら一人でできる。

2014・2015年植栽地26ha、13万本分のお世話は終わった。

最後の1時間、2016年植栽地10ha、5万本の方に移動。

ここは少しやり残しがある。それでも7割は完了。

内陸防風林1.8haは6割完了。残したのは草丈が低い場所。

残った部分はプロに頼むし、10月のボランティアでも。

今日は初心者コースでも、何となく目に留まった方を、班長にしてみた。

その方たちや何人か、ものすごく動く人がいた。

途中で志願者を募った「1km徒歩で葛探しチーム」(ちょっと過酷)に手を上げてくれた第一三共のみなさん。

一番最後、15時過ぎ、一番疲れている時、気合を保っている人を見て、涙が出そうになる時もよくある。

「今年も彼岸まで、最大限頑張ろう」と思ってきた。

今日初めて会った方たちなのに、同じ気持ちで、我がこととして頑張ってくれる。

3年ぶりに来てくれたANAのOさんは、一日中、笑顔で周りを引っ張っていた。

下草刈りのリレーは、2014年以降ずっと続いている。

育苗場から数えれば、2013年からだ。

「僕が前に来た時に育苗場で草を取ったのがこの木なんですね」と、

昨日レナウン労組の円谷前委員長が言ってくれた。

たとえ、3年に1回、5年に1回でも来てくれる人が大勢になれば、僕らのプロジェクトは回してゆける。

「久々、ちょっと気合入れて行ってみようかな」と思ってくだされば本望。

しかし、壮大なリレーだ。

2015年植栽地10ha 今年の下草刈り完了~リレーのアンカーは、UAゼンセンとレナウン労組~

9月16日、UAゼンセン傘下の各労働組合と、UAゼンセンレナウン労働組合を

うまくお見合いさせることができ、合わせて85名の合同実施となりました。

数人を除き、大半の方が初めてという、最近ではちょっと変わった存在でした。

それでもレナウンの名頭薗(めおとぞの)委員長や、円谷前委員長は

組合員が来る前にちゃんと自分が経験済み。新旧委員長が支援・参加する

目的をよく話し合い、目的を強く持って、時間をかけて組織決定し、

今回の初実施となりました。

今回の仕事は、我々にとっては重要な目的を託す「戦力」でした。

ミッションは「2015年植栽地10haの総点検」。

つる豆草の抜き取り、葛の刈り取りの最終日。大トリをお願いしました。

8月2日、8月28日など今年4回、約350人で抜き取ってきたにもかかわらず、

その同じ場所からつる豆草がはびこっていました。

完全に「被圧」、隠れてしまっているマツも。

私だけは呆れません。つる豆草とはこういうもの。

レナウンは、委員長が社長に相談し、新入社員を多数。全体で50名以上。

「こんなに来てくれると思わなかった。会社も配慮してくれて、

若い社員が行きやすくしてくれた」と委員長。

自社だけでなく、別会社の労組組合員との協働にもなりました。

「何のために海岸林の再生に関わるのか」

委員長も前委員長も、自社、他社の組合員の前で話しました。

UAゼンセン逢見直人会長も、日頃も、定期大会で、同じことを話していることを

私は知っています。社会性を磨いてほしい、感性を磨いてほしいと。

私自身、レナウン労組とは1996年から長いお付き合い。

フィリピン北部オイスカアブラ農林業研修センターへの協力をしていただきました。

円谷前委員長は私より現地に遥かに詳しい。

ぜひ、これからも一緒に。今度は名取で。

2015年植栽地の今年の保育は100%完了!!

ここでは、大河原町立金ケ瀬中学校全校生徒、仙台市立長町中学校区の「チーム長町」、

全国のボランティアの皆さんと続けた草との闘いのリレーでした。

「彼岸までに」を無事終えました。

ありがとうございました。

これまでの関東以北の海岸林植栽木の成長データから、ここ名取の海岸では10年目で

樹高2m程度に達すると推測しておりますが、3年目でその推測を超えている樹木も見られたのです。

実はこのエリアの植栽木1年目は、全体では生存率は高いものの、

成長は最も遅いグループに分けられていたのです。

では今その成長が良いのはどこからきているのでしょうか?

それは3つのキーワードで言い表せます。

「精英樹」、「再生の会1」、そして「裸苗」です。

最初の「精英樹」とは、周囲木と比較して生長がずば抜けて良くその他の形質も良い個体(エリート)を選び、

それを接ぎ木してその精英樹クローン個体群で採種園(タネ取り園)を作り、優秀な親から生まれたものです。

地元の精英樹の子供集団というわけですから生長が優れていると予想されます。

マツくい「抵抗性苗」と比較して「普通苗」と呼んでおりますが、実は成長のよいエリート集団からできた苗です。

海岸林では特に抵抗性を優先して考えておりますが、海岸林の防風、防潮など海岸林の機能を

早期に発揮するためには、成長が良いことに越したことはありません。

2番目「再生の会1」、海岸林で名取を訪れた方々が必ず立ち寄るオイスカ再生の会の育苗場のこと。

ここでの苗木作りは非常に技術的に優れた苗を作っております。極端に伸ばさず、

根元径の太い苗を作っています。それが実は後の生長に影響するのです。

3番目「裸苗」、今はほとんどコンテナ苗による植栽ですが、当初は苗畑に床を作り、

そこに種子を播いて露地で苗を作った苗でした。その苗はコンテナ苗のように土付きではなく、

畑から掘り取った土の付いていない苗です。地下部がコンテナという狭い空間で

育てられていない分、根の発達が豊かな苗です。コンテナ苗は、比較的楽に苗木ができ、

活着もよく植栽時期を選ばない低コスト再生造林向きと、林野庁で推奨しているものですが、

本来なら裸苗の方が良いと私は思っております。

以上3つのメリットが相乗して今の結果が生まれていると考えております。