プチクロマツファンの休日 神奈川県真鶴にて その2

広報室の林です。ちょっと時間が空いてしまいましたが

神奈川県・真鶴町で実施したモニタリング調査の報告です。

「海岸林再生プロジェクト」ではまだ小さなクロマツの生育調査ですから

こんな感じでクロマツの根元径や樹高などを測定します。

←真鶴の魚つき保安林では、斜面を登って対象地まで行きます。枯れ枝が落ちてきたりすることもありますから、ちゃんとヘルメットを着用して。

←真鶴の魚つき保安林では、斜面を登って対象地まで行きます。枯れ枝が落ちてきたりすることもありますから、ちゃんとヘルメットを着用して。

そして測定はこんな感じ ↓

油性ペンで対象木の測定位置に印がつけてあるので、そこに合わせ、ふたりでメジャーを回して、「198.7」といった具合に読み上げます。ひとりでは抱えきれない大きな木がほとんどなのです。昨年に比べて2㎝以上太っているクロマツもありました。

でもここは、クロマツだけではありません。

スダジイやシロダモなどさまざまな広葉樹が生えています。

場所によって広葉樹が勢いよく太っているのに、

クロマツがほとんど成長していないとか、

広葉樹もクロマツも同じように成長しているといった違いがありました。

指導をしてくださった森林総合研究所の専門家の方から

「このエリアではクロマツの勢いが弱まっている。このままクロマツが枯れ、

広葉樹の森になっていくのが自然な姿だと思われます」

「ここは木に沿うようにツルが伸びている。

50~60年前になにかツルが繁茂するような要因があったのでは?

例えば道路をつくるために一部を伐採し、太陽が差し込むような状況ができたとか」

といった説明がなされました。

ここでの生育調査は、今後、この森をどのように保全していくのかを

検討するために行われたものでした。町の人たちの中には、

長く親しんできた“御林”はクロマツがあってこその森と考える人もいれば、

クロマツも広葉樹も生い茂る森がいいと考える人もいる。

現状では、350年も生きてきたクロマツはそろそろ先行樹種としての役目を終え、

広葉樹の森に移行していく段階であると考えられていた中、

今後の対応を考えるためのデータを集めるのが目的で行われた調査でした。

まだ結論は出ません。

エリアごとに目指すべき“望ましい森”の姿は違うのだろうと思いました。

名取の海岸林も空港に近い北釜地区、漁港に近い閖上地区では

その保全や今後の活用の在り方は全く違ってくるのかもしれません。

江戸時代から人々が育ててきた森が、

300年、400年の時を経て、今を生き将来のふるさとを考える人たちが

この森をどう保全していこうかを考え、取り組んでいる様子に、

時間をさかのぼった人のつながりを感じ、表現のしようのない深い感動を覚えました。

同じ班のベテランMさんは、毎回参加しているのだそう。

理由を尋ねると“御林が好きだから”。

地元の方たちはみんなこの森に親しんで育ってきています。

「調査に参加することで森の中に入り、実際に木に触れることができる」

と、参加の喜びを皆さん異口同音に語っていました。

400年後、名取の人たちが

「なぜここに海岸林があるのか」「どういう経緯でつくられたのか」を

地元の歴史研究者か誰かから話を聞きながら

森の中を散策する会に参加してくれていたら……などと想像してみたり。

楽しいボランティア体験でした!

2012年5月に育苗場で広葉樹播種をして4年半、植栽開始して2年半が経ちました。

本事業に関し、三井物産環境基金からも助成をいただき、最後の補植を行いました。

林野庁と森林総合研究所を通じて播種を依頼された種子も2年半育苗して植付ました。

将来の記録として、クロマツと比較しながら、海岸林における広葉樹植栽についての

我々の考え方を改めて記述いたします。

●まずは「クロマツvs広葉樹」の渦中に

2011年のプロジェクト立ち上げ以降3年は、様々な立場の方から、「クロマツと広葉樹を

ランダムに交ぜて植えるべきないのか」というご意見や、「クロマツは根が浅いから

津波ですべて流された」という事実と違う主張をもとに、マツを排除すべきというご意見、

「近所でドングリを育てているから植えてほしい」という全国からのご依頼などが殺到しました。

私どもは当初から、クロマツの性質などを説明しながら、「この海岸にはクロマツが最強である」

ということを多くの方にご理解いただいたと信じています。

●コストを意識せずに論じられることに辟易

ただ、いわゆる専門家やマスコミを筆頭に、一般市民も含めた共通点として、

「コストと手間への意識はない」と感じました。逆に、いわゆる現場のプロ、事業規模的な実践を

ベースとする人は「いきものの多様性」「樹種論争」の話より、コストや手間にも着目した

議論をします。「いくらかかると思ってるの?」と。否が応でも渦中から逃れられないので、

内々で簡単に算出しましたが、事業規模になればなるほど、まったくもって比較になりません。

●海風と乾風と寒風

当地では2014年の初植栽以降、約37ha、19万本のクロマツを植えてきました。

塩分を多く含む海風最前線の環境下である、波打ち際から400m以内という位置と、

また、山側から秋から春にかけて半年間、乾風と寒風で知られる「蔵王おろし」を

遮るモノのない裸地・荒野です。襟裳岬では約60種類の樹種を試し、そこでの先行樹種としては

クロマツが最適と言う結論を出したように、全国各地も同様に実践を経て選んできたと考えています。

●海岸防災林としてはクロマツ林が最強な理由

クロマツの特徴は、耐塩性、耐貧栄養土壌性、耐酸性、耐乾燥性、深根性です。

風を遮断するのではなく適度に風を通すことが防風効果を上げると言われています。

その効果発揮に相応しいクロマツの葉の形は防風林として、潮風から農業を守るのに

相応しいと考えられています。

オイスカと名取市海岸林再生の会の育苗場では、アミタケ、キンタケ、ショウロなどの

菌根菌が、育苗しているマツの根に付着します。その苗が菌根菌とともに植栽され、

新しく造成された盛土でマツの生長とともに菌も広がるので、キノコと共生し、

その助けを得ながら過酷な環境を生きてゆくというマツの性質が大いに活かされます。

育苗場で自然に菌根菌が根についていることは、ボランティアの方や視察の方にいつも

お見せしております。

●林帯幅の持つ意味

なお、1950年の旧宮城県林業試験場の研究で、「幅200m以上の林帯幅を持つクロマツ海岸林は、

海からの潮風に含まれる空中塩分の97%を濾し取る作用をする」という報告もありました。

また、防風林として風下に対し樹高×20倍の距離に対して防風効果があると言われています。

●津波のみならず、スーパー台風にも対応した備えである

今年は台風が宮城に上陸しましたが、それは観測史上初のことでした。

地球温暖化、気候変動、異常気象の急増は誰の目にも明らかです。津波にも耐えられるという

ことだけでなく、いつ来てもおかしくないスーパー台風や、それと満潮が重なって起きる

高潮への備えと思っています。海岸林の第一の存在意義は防災。森林生態系を活用した

防災インフラです。

●松くい虫のからのリスク回避策

松くい虫対策としても、宮城県は地元産のマツノザイセンチュウ抵抗性クロマツの開発に成功し、

その種子を使って育苗し植えることができます。本当の効果判定は将来を待たねば

なりませんが、松くい虫リスクは低減したと考えています。

●なぜクロマツは津波で倒されたのか

当地では、もとの地盤を約1m掘っただけで地下水があります。

クロマツは4m前後にもなる深根性ですが、常時水に触れては根腐れしますので、

根は地下水を避け、下に伸びるのではなく、地面に沿って横に伸びてしまいました。

林野庁は、津波の圧力にあっさり屈した反省から、地下水位から3.2mの高さとなる盛土を

した上で、クロマツを中心とした海岸林を復旧するという方向性を出しました。

実際に仙台空港の横には、数mの高さがある自然砂丘上のクロマツだけ、津波にも負けず

今も生き残っている場所があり、私たちは2011年5月の陸上踏査でそれを確認しました。

●名取における広葉樹の植栽結果

この3年で植えたクロマツの本数は約19万本。

それに対し、広葉樹は約600本のみ。ごくわずかにとどめています。

種の発芽率と生育率、植栽後の活着率と生育率で比べても大きな開きがあります。

2014年4月(国有林内)、2015年4月(市有林内)に新植を行い、生育率約20%。

大半が芽を出し、開葉するも6月には60%が枯れてしまいます。

植栽箇所は海から最も離れた場所にのみ。混植せず。

クロマツは3年連続で98%以上の生育率をたたき出しています。

●補植は2度も…

今回は国有林、市有林ともに2回目の補植を実施。

補植はいずれも10月中旬に行いました。結果、冬の寒風に耐え、春先の乾風に耐えるも、

6月から蒸散機能不全となり、枯れるものが出始めます。しかし、生育率は60%以上を維持。

広葉樹は秋植が良いという結論です。

●植えている樹種は

本数が多い順から、ケヤキ、ヤマザクラ、コナラ、ウワミズザクラ、オオシマザクラ、

エノキ*、これに各10本程度クリ、スダジイ*、アカガシ*、タブノキ*を。

名取市や仙台市の山から採種、自前で育苗、もしくは購入して植栽しました。

*印は皇居内で採取、森林総合研究所の管理を経て種子が寄贈されました。

しかし、冷蔵保存後、播種前に一晩水につけたところ、浮いてしまった種子もあり、

播種したものの発芽しなかったものが多く、発芽しても多くが枯死する結果でした。

海から1.4kmの防風ネットに囲われた育苗場で、海岸林の環境に似た状態で育苗した結果、

植栽可能な苗になるまで3年半も要しました。

●成績の芳しくないことが自明の広葉樹を、なぜ植えてきたのか

海から最も離れた位置にある国有林の内陸側に、隣接する形で「生物多様性配慮ゾーン」が

設定されそうだという情報が、最終判断の決め手となりました。配慮ゾーンの幅は約30m。

盛土をせず、元の地面をそのまま維持し、植栽もせず自然推移に委ねると決められました。

波打ち際から400m程度の距離なら、樹種を選べば生きるかもしれないと考えました。

せっかく生物多様性に配慮しても、津波から5年半たった今、草が少々茂り、樹木もまばら、

一向に伸びず。そもそも海岸林は防風、防砂、防潮、飛塩・飛砂防止のためのインフラとして

保安林に指定されたもの。林帯幅は少しでも広いほうが良い。

多様性配慮ゾーン設定の趣旨を念頭に置きつつ、海岸沿いの広葉樹として適切かつ、

自生していた樹種を選び、母樹として子孫が配慮ゾーンに及ぶよう、人の力で努力してみよう

という考え方を採ることにしました。

●海から一番距離のある部分だけは複層林を目指して

30年程度先の遠い将来、クロマツを本数調整伐した後、最も内陸部だけは、

高木としてクロマツ、その下の亜高木として広葉樹が実生で自然に育つ可能性を高め、

複層の針葉樹と広葉樹の混交林となるように誘導。ちなみに2013年の襟裳岬視察で、

クロマツ本数調整伐の後、広葉樹の「林間植栽」試験をした結果、非常に成績が悪かった

ということを学びました。

●クロマツと広葉樹を同時期に混植することの是非

また、植栽の際、クロマツと広葉樹を同時期に混植した場合は、日光を非常に欲しがる

「陽樹」のクロマツは、いずれ広葉樹から日光を奪われ、被圧され、枯死します。

混植は一度も考えたことがありません。

●ここで生えては困る広葉樹「ニセアカシア」との闘い

侵略的外来種ワースト100に数えられているニセアカシアの侵入は避けられません。

名取では北端の閖上、南端の北釜地区で目立ちます。強力な生命力と、「アレロパシー」

といい、排他の性質を持つことが特徴です。見過ごせば、いまは善くても将来クロマツは

駆逐されてゆくことになります。根が浅く、幹は柔らかく、30年程度たつと風などで倒れて、

空間を作り、そこから子孫が一気に増殖するのをよく見ます。防風林としては不適当と

考えて、見つけ次第、刈り取るようにしています。佐々木統括は「闘いと思え」とよく言います。

今年度最後のモニタリング調査(土壌の物理性の部)

緑化技術参事の清藤城宏です。

12月2日、今年最後のモニタリング調査に吉田さん、浅野さん、

それに最近オイスカ会員になられた地元ボランティアの大槻さんの4人で出かけました。

午前中は風があり、写真のように完全武装での調査でした。

調査の目的は、土壌の硬さの調査。以前紹介した土壌硬度計を使って、

調査プロット19か所で土壌10㎝、30㎝の土の硬さを調べました。

なぜ土壌の調査をしているのか、再度、書かせていただきます。

現在我々が植栽している場所は、山から運ばれてきた採土を約3mに盛土した造成地です。

オイスカ顧問の太田猛彦先生の言葉、「月面に木を植えるようなものだ」のごとく、

厳しい土壌環境下で植栽を行っています。しかしマツ類は土壌環境の劣悪な場所だからこそ唯一クロマツ、

アカマツが生き延びてのいるのも事実です。

私は、ここでは土壌の栄養状態・化学成分よりも土壌の物理性に注目しております。

まず土壌構造です。土壌断面内は砂や粘土などの土壌粒子がお互いにくっつきあって

できた土壌集合体で土壌構造と呼ばれ、とくに水分環境によく反映されるのです。

少し細かい仮説になりますが、土壌構造の基になっているのが土性です。

7つに分類されます。

砂土(s)・・砂ばかり感じるもの、砂質壌土(SL)・・砂を1/3~2/3感じるもの、壌土(L)・・砂を1/3以下感じるもの、微砂質壌土(SiL)・・砂は感じないが粘りのない“こしあん”のような粘土を感じるもの、植質壌土(CL)・・粘りのある粘土に砂を少し感じるもの、植土(C)・・粘りのある“こより”ができきるほどの粘土のもの、そして石礫土(G)・・大部分が石礫であるもの。

その土性をもとに構造が形成されます。8つに分類されます。ここでは全部を紹介することは省略しますが、

ここの植栽地では粒子がおのおの独立し密着していない単粒状構造をしめしていました。

全体が未着して羊羹上のカベ状構造、2~5mmの丸みのある硬い粒の粒状構造、

そして栄養分が感じられ、ほどよい粒子、湿潤な団粒状構造などがあります。

そして硬密度です。断面に指を押し付けて判定したり、数量的に表す土壌硬度計を使ってその抵抗を測ります。

数字が増す数値を示すほど硬くなり、25㎜が生育不能の限界値になっております。

今回の調査では6mm~21mmの数値が測定されました。林木の成長と土壌の物理性は高い相関がみられるはずです。

このことを今後詳しく分析していきたいと思っております。

やっぱりすごいチーム草加

昨日チーム草加のお二人が事務所にボランティアに来てくださいました~!

いつも現場で目立っている緑のビブスは着ていませんでしたが……。

お願いしたのはベルマークの集計作業。

海外の子どもたちの手による森づくり活動

「子供の森」計画への支援になります。

名取の現場は、体を動かし汗を流す作業ですが

この作業はひたすらじっと退屈に耐える作業(?)です。

しかし、2時間ほどたったころ、吉田同様に人づかいの荒いK部長から

「ちょっと明日のイベントのお手伝いを……」と力仕事を依頼され

結局は体を動かし汗を流す作業をしていただきました。

「名取で慣れてますから……」とむちゃぶりにも笑顔で対応くださいました。

先日も紹介しましたが、できることは何でもやるという姿勢の

チーム草加の皆さん、やっぱりすごい!!

ご協力ありがとうございました!

今年中に、2017年ボランティア公募開始します

来年のボランティア実施計画はだいたい決まり、そろそろ募集開始。

チーム海岸林の会議や、ニコンさんとの共催ワークショップ、ボランティアの日の

会議などでじっくり意見を伺って来ました。

2017年は動き出しを少しだけ早めます。

トップバッターは3月、「Youは何しに…」で取材され、全国放送されている

オイスカ西日本研修センターで1年研修して帰国数日前の海外研修生10人でしょう。

4月には山形県庁の新人研修40名と、ボランティアの日。

開幕戦から序盤は溝切りから入ります。合わせて100人工。

4月の多雨に備えて。植樹祭準備もやらねば…

11月19日のボランティアの日で、8名ほど全域を分担して歩いて、

著しく生長が悪い個所を図面に落としてもらいました。

そういう穴のような場所に狙いを定め、いつまでも深追いはしませんが、

あと少しだけ人の手で努力してみようと。

上空から見ても、そういう場所は防災林としての効果を弱めてしまうと感じました。

6月にはその場所の追肥も検討しています。

今年はプロが2度目の追肥をし、私も住友化学のボラさんに手伝ってもらいイタズラしました。

溝切りが十分されていた場所と、追いつかなかった場所では、開きがありました。

溝切りと追肥をセットでやれば効果が上がる。

そういうターゲットのこと、なんて名前を付けようかな。

別な意味で定点観測もできますね。

3月18日(土)、11月18日(土)はリピーターのみ募集し「研修」をやります。

3月は現場での実践型応急処置講習を名取市消防局に依頼して。避難誘導訓練も。

職員だけでなく、リピーターの手も借りれば、さらに万全の対応に近づくので。

全長5kmの現場はそれぞれ避難場所が違うし、バスの場合は逃げ道も違う。

11月は福島県相馬市や宮城県南部などの海岸防災林視察研修。

公募日は、4月15日、6月17日、7月15日、8月5日、 9月2日・16日、10月7日。

いずれも土曜日。9時~17時。

現場にトイレを設置し、天気が良ければ、外で天幕でも張って昼食とし、

ボランティアの誰かや職員・指導者から青空教室を。毎回。

7月29日(土)PM、7月30日(日)AMは、半日ボランティアの募集。

植樹祭参加者にはセットで募集したい。一般募集もしますが。

「一日はねぇ~、ちょっと長いんだよね~」

そういう現実的な声はヤマほど聞いているので(笑)

当たり前ですよね。でも、半日ばっかりじゃ進まないんですよ~

7月~9月は、葛・ニセアカシアに対抗して、刈り取りだけでなく「薬剤枯殺」も

ボランティアの仕事に追加します。

今年のボランティア総括

・基本方針として、育林の中心はあくまでもプロであり、ボランティアはプロの役割を

補完するという位置づけ。しかし、補完と言ってもちょいボラ、体験ではなく、

あくまでも戦力としての位置づけとすることに変わりはありません。

・今年の怪我・事故は、以下の通り。

1.植樹祭のとき倒れた。持病の貧血。念のため救急車で搬送。

2.フタモンアシナガ蜂に刺された2名、

3.大鎌の鞘を開ける時、少し指を切った1名

4.トビの産卵期に巣の方向に誤って発光撮影し、怒ったトビに頭を攻撃されたプロ1名

5.ボランティアの車両のサイドミラーが、駐車していた大型バス後部テールランプに接触

今年は説明の際、KY(危険予知)活動を意識的に取り入れましたが、さらに工夫します。

「ハインリッヒの法則」(1つの重大事故の背景には、29の軽微な事故があり、

その背景には300の異常が存在するという法則)を心したいと思います。

*保険には、自宅からの往復時含め、参加者全員分、包括保険に加入しています。

・緑色の腕章(10回以上参加)のリピーターが明らかに増え、常時一定数を占めるため

一段上の施業が進んだ。ボランティア同士のつながりも一層親密になった。

・企業本社・団体本部による組織的参加の他、支店単位、社内グループ有志など、

より参加意識が明確な集団が複数現れたことは大きな収穫と考えている。

ex.ANAマーケティング部有志、IBEX本社マラソン部、第一三共東北支店、

矢崎エナジーシステム東北営業所、東京海上日動火災保険仙台支店自動車保険営業部

チーム草加(草加市社会福祉協議会災害ボランティア組織有志)

・中学校、小学校の組織的参加を活かし、つる豆草駆除にあたり大きな戦力となった

ex.チーム長町(仙台市立長町中学校と学区内小学校の児童、地域組織・父兄・教員有志、毎年100名)

大河原町立金ケ瀬中学校 全校生徒100名

・ボランティア全体に占める宮城県民率が5割に向上(昨年までは4割)

女性率は4割、全体のリピート率4割を維持。

・ボランティアだけの経済効果(県外視察者年600人を除く)は、2,000人のうち5割が

県外から来訪宿泊と考え、1,000人×50,000円(旅費・宿泊・食事等)=年5,000万円

【来年行うこと】

・保育面積は、2014年:16ha⇒2015年:26ha⇒2016年:38ha⇒2017年:いよいよ50ha

・ボランティア募集は、2014年:1,300人⇒2015年:1,700人⇒2016年:1,900人⇒2017年:2,000人以上

・5月の植樹祭と合わせ、地元市民向け半日ボランティアを募集。

引き続き、地元からの参加者獲得の努力を行う。

・公募ボランティアの日は、3月第3土曜日から10月第1土曜日まで8回行う。

3・4月は過去の植栽地の溝切り、7月~10月は葛・ニセアカシアなどの薬剤枯損処理も行う。

・寄附等を組織的に決定している支援企業・団体などの、オーダーメイドな団体受付は、

従来通り、平日を含め別途行う。原則的に期間は6月~10月初旬のみ。

・リピーターのみ募集の講習会を3月・11月第3土曜日に、より実践的な救急救命講習、緊急避難訓練、

技術講習を行う。先端事例見学の宿泊研修も行う。

・トイレを現場に常設し、天候の良い日は現場で昼食を摂りさらに効率よく時間を使えるよう変更する。

その分、自然観察や海岸林などの短時間「プチ講座」を設けるよう努力する。

・毎年12月の仙台駅写真展は、名取駅ギャラリーでの年2回の無料開催に変更し、

毎年3月の定期報告会・歩こう会は参加者減少のため実施せず、現場での活動に専念する。

2年ぐらい、なんとか我慢せい!

林業会社にいた時、「風は10時から」とよく聞きました。

美田園に着いた途端、「今日は蔵王おろし覚悟か…」と思いました。

蔵王は雪が降っているだろうな。

気象台の記録では、昼前後に最大瞬間風速20.6m/sを記録したようでしたが、

防風垣の中ばかりにいたせいか、体感的には大したことはなかった。

12月2日、土壌硬度の調査と、全20ヵ所のプロット写真管理を行いました。

メンバーは4人。硬度計測は清藤先生、記帳は浅野、計測穴の埋め戻しは

名取市民の大槻さん、私は写真管理など。

土の調査は3人にお任せし、私はプロット表示板と計測棒を入れて写真撮影。

各年度植樹祭記念の白い角柱の場所などでも撮影。

その内容などは浅野さんと清藤先生がブログで報告します。

初めて見る動物の食痕らしき、面白いものも発見ました。

詳しくは浅野さんが書きます。

しっかり観察しながらですが、実質3時間ぐらいですべて終わりました。

たくさん歩いたような気がしますが10,000歩には足りません。

ですが、足の重さを感じました。杭に2回も足が引っ掛かり、こけそうになり。

大阪マラソンを走ったくせに、もう退化してる(腰は大丈夫です)。

来春、現場でモタモタしないように、冬の間、鍛えておかないと。

2016年の植栽祭で植えた、西風最前線のマツが枯れ始めたことに気付きました。

サイクリング道の内側の基礎工事をした方たちは、クロマツを植えることを考慮せず、

地下3mあたりに透水性の全くない津波堆積物のヘドロを敷き詰めた場所で、

植えたばかりのマツの横をカモが泳いでいました。

「降った雨の8割は排水せねばならない、浸透するのはせいぜい2割」

わたしは佐々木統括からこう教わっています。

サイクリング道で囲まれており、外に流せる排水溝も造られてなく、

地中はヘドロで塞がれ、道を一度壊さぬ限り、排水は不可能な状況。

自分の工事のあと、何の仕事があるのか考えずに計画をした人たちの尻拭いは

これまで5年半何度もありました。林野庁や植栽盛土を受けた建設会社の人と一緒に頭を抱え……

感性のない人につける薬はない。怒りを引っ込め、切り替えないと身が持ちません。

ですが、丸1年、ココに立つたびにユンボを借りてきて道を壊して排水したいと思いました。

大きく周りを掘って、そーっと抜いてみたところ、細い白根はほとんど出ておらず、

やはり完全に根腐れでした。植えた直後からずっと、半死状態で耐えていたのだろう。

他の多くも、冬の寒風、春の乾風と乾燥、4月上旬と6月の多湿の繰り返しを耐え抜けるか…

「2年ぐらい、なんとか我慢せい!」

74年生きてきた大槻さんが放った独り言が聞こえました。

その通り。僕らはただ祈って、せいぜい空にでも吠えるしかない。

11月19日ボランティアの日レポートなにより嬉しい「ありがとう」のことば

11月19日のボランティアの日の数日前、名取市海岸林再生の会の櫻井副会長から電話。

「あのさー、うちの惠子が、ボランティアの皆さんにお礼を言いたいって。

ほんだから、19日朝から参加するからさー。ほんだから、まぁ俺も。

ユーイチローさんもだって」

ご本業の法人化を前に忙しく、畑仕事の疲れからカラダを休ませる日を、

ボランティアのために…

作業終了後、いつもの「終わりの会」のとき、再生の会を代表しての

櫻井さんの挨拶を聞いて、海岸林ビックチームは今年も一歩前進できたのかなと。

名取市民70,000人、寄附者は比較的多くても、今年プロジェクトで汗を流した市民は

わずか400人程度。1,000人に一人にもならない。

名取に限らず、もともと海沿いと山手との分断がある地域。

今はみんな海から離れてしまった。

工事真っ盛りで一般人が近寄れる雰囲気もない。

復興という言葉を聞き飽きている気持ちもよくわかる。

こちらもそういう地域で働いていて傷つくこともある。

でも、一年の締めくくりの日に「ありがとう」と言ってもらえたこと。

私にとって、大阪マラソンのメダルと同じような、最高のメダルです。

広報室の林です。

オイスカは、神奈川県真鶴町と協働で魚つき保安林の調査活動に取り組んでおり、

昨日、担当者からボランティア活動に誘われたので勉強も兼ねて参加してきました。

クロマツオタクを名乗り、休日に訪れた海岸林について“オタクの休日”として

ブログで報告している吉田に対抗し、オタクの足元にも及ばないながらも

“プチクロマツファン”として報告したいと思います。

***

まず真鶴ってどこ!?という方のためにご説明します。

私もだいたいの場所は頭ではわかっていたのですが、都内から

電車を乗り継いで出掛けて行って「遠い! ほぼ静岡じゃん!」と

思ってしまいました。真鶴町は、神奈川県と静岡県が接している湯河原町の

すぐお隣。だから本当にもうちょっと電車に乗れば静岡県なのです。

それから、魚つき保安林と書きましたが、これもご紹介します。

林野庁は、ホームページで“保安林”についてこのように説明をしています。

保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、

特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。

さらに、この保安林には17種類あり、その一つが魚つき保安林です。

これも林野庁のホームページの説明に頼りますが、魚つき保安林は、

水面に対する森林の陰影の投影、魚類等に対する養分の供給、

水質汚濁の防止等の作用により魚類の棲息と繁殖を助ける森林のこと

とあります。簡単にいうと漁場を豊かに保つための森のことです。

***

……ということで、私たちが名取で再生に取り組んでいる

防風や防砂、防潮のための海岸林とは存在の目的が違うのですが、

町民に愛され、立派なクロマツが育つ、観光資源としてもすばらしい森です。

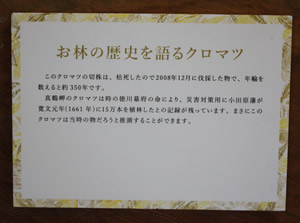

1600年代に小田原藩によってクロマツが植えられたという話を聞きました。

(宮城県南部の海岸林造成も1600年代の初め頃、伊達政宗が着手したと伝わっています)

ここの魚つき保安林は、地域の人たちに愛され、“御林(おはやし)”と呼ばれています。

その歴史などが学べる施設があり、そこに2008年に伐採された

樹齢350年のクロマツの切り株が展示してありました。

森は海に面した山の斜面にあり、クロマツが育った森に広葉樹が

自然に生えてきたり、人の手で植えたりしたと思われる混交林です。

30m以上の木がたくさん生い茂り、足元はたくさんの落ち葉でふかふか。

こんな森でのボランティア活動は、調査活動でした。

「海岸林再生プロジェクト」で行っているモニタリング(生育調査)と同じです。

その詳細についてはまた明日以降お伝えします。

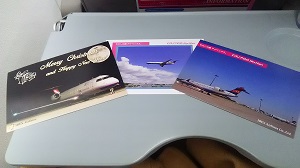

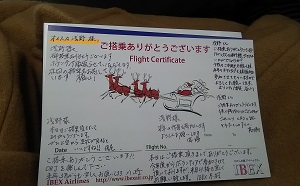

すてきなフライト<IBEX>

こんにちは、浅野です!

12月3日に今年最後(たぶん…)の宮城出張を終えて、愛知にやって来ました!

宮城の報告も愛知の報告もしなくてはいけないのですが、

今日はどうしてもブログでお伝えしたいことがあります!!

今回の出張はせっかく宮城から愛知に行くんだから。ということで、許可を得て

今年からボランティアに参加してくれているIBEXさんの飛行機で行くことにしました!

機内で席に座っていると乗務員さんに「浅野さんですか?」と声を掛けられ、

「はい…(なんか悪いことしたかなぁ?)」と考えていると、

「ボランティアに参加させてもらったものからです。」とポストカードを3枚渡されました。

そのうちの1枚に皆さんからのメッセージが!!

びっくりと感激で危うく涙が出そうになりました。

このメッセージのおかげでとても幸せな気分でフライトを過ごすことができました。

IBEXの皆さん!

素敵なフライトをありがとうございます!!

来年もボランティアへのご参加、お待ちしております!!!