49回目、50回目の写真パネル展&自宅前の「花木苗バザー」

プロジェクト開始当初から6年にわたり継続してご支援くださっている川崎市の井上文雄さんから「花木苗バザー」の報告が届きましたのでご紹介します。

井上さんは、プロジェクトへの支援のための苗木づくり、バザーの開催、広報のためのパネル制作、地域の活動などでのプロジェクトの紹介等々、プロジェクト支援のために多くの時間を費やしてくださっています。

井上さんからのメールが深夜2時ということも1度や2度ではありません。

井上さんの熱意にこちらも元気をもらっています

*********************************************

植栽地になかなか行けない私の海岸林再生プロジェクト応援は、

①自作の写真パネル展による進捗報告 ②花木苗バザーの売上金の寄付、③寄付金パンフの手渡しです。

写真パネル展は、2011年に里山ボランティアの皆に寄付を訴え、2012年にクロマツの播種の写真で進捗報告をしたことが始まりでした。

そのうち、写真パネルはプロジェクトを初めて知る機会となるので、宣伝に役立つと気付き、私の知りあいが集まるところには積極的に持ち込みを始めました。

寄付を訴えるとヒンシュクを買うと言われる同窓会にも、津波からの復興支援なのだと平気の平左でした。

応援7年目の今年、写真展を数えてみたら5/11~自宅前バザーが49回目、5/21職場同窓会が50回目でした。

職場同窓会での写真のお二人は、「年1回でごめんね。」と15,000円を用意して待ってくれていました。

寄付金パンフ配布は5回目、初回と違い受付で総会資料と一緒に配布してくれ、継続してよかったと思いました。

それもこれも、名取の現場でグランプリに輝く苗をつくり、活着率99%という見事な植栽をし、植栽本数・面積を着々と前進させているから、鮮度よい写真報告ができるし、報告が待たれているのです。

「花木苗のバザー」の苗は、名取のクロマツの苗作りにちなんで、私自信が種を発芽させ2年育てた実生苗です。

2年目から挿し木も始め、3年目からは近所に協力者が現れて、花や挿し木苗そのものが寄付されるようになりました。

今回で6回目の自宅前バザーには、8人以上の方々から苗が届きました。

列記すると、ジャーマンカモミール・マロー・ブラックベリー・苺苗・ミント・紫蘭・ビオラ・クロタネソウ・タツミソウ・山椒・シュンラン・ホタルブクロ・盆栽4点・ペチュニア・ナデシコ・柏葉アジサイ・山アジサイ・キュウリ苗・青ジソ・ミニトマト苗・セロリ苗・ミヤコワスレ・鈴蘭・クリスマスローズ・キンセンカ等々・・・書ききれません。

写真パネルの下に全て陳列したら、私の作った挿し木苗はスペースがなく後回しになりました。

バザーの基本は無人販売・置きパンフですが、在宅できる日は寄付金パンフの手渡しをします。トロ箱で育った苗を小さなポット(これも全部寄付)に移植する作業をしながら、ばら苑鑑賞の方々が通るのを待ち、「バザーをご覧下さい。この目的でやっています。」と写真パネルを指差ししながら寄付金パンフを手渡します。

反応のあったキーワードは、

「7年前の巨大津波」

「26万本50ヘクタール、半分まで来た。」

「寄付実績5億2千万円」

「苗は宮城県でグランプリ」

「第1回インフラメンテナンス大賞農林水産大臣賞受賞」などです。

「すごいなあ」と言葉が返ります。

「私が種や挿し木で育てたので原価はゼロ、代金の10円や20円がすべて寄付になります。」この声かけには「ヘーっ」「安すぎない?」と笑顔が返ります。

興味を示された方には写真パネルの内容を説明します。

仙台に住んでいた人や、閖上で友人を亡くしたという方もいらっしゃって、逆にお礼を言われました。

また2人で4万円郵便払込してくださった方が通信欄にこのバザーと私の説明のことを書いてくださったとオイスカから教えていただきました。

私からもらったパンフを職場に提起して10万円を寄付をしてくださった会社が昨年あったと聞きました。うれしく、やりがいを感じます。

今回の手渡し部数は1,200部。18日間毎日バザーに立ち会うことができれば、もっと渡せたと思うけれど、これが精一杯。売れたのは約350ポット、オイスカ送金は36,670円 金額は決して多くないですが、名取のことを思う協力者はじんわり多くなっています。

「どこでやっているんですか?」この質問はまだまだあります。

ということは、まだまだお知らせが足りないということ。私の写真パネル展と花木苗バザーは続きます。

広報室の林です。

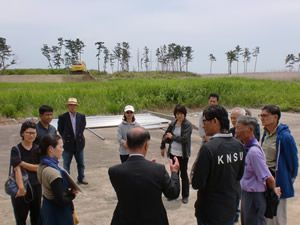

7日から9日までオイスカ・タイランドの一行10名が

プロジェクトを訪問しました。草取りなどのボランティアも体験。

現場での様子を中心にご報告します。

バンコクから夜行便で成田に到着後、すぐに国内線に乗り換えて

仙台に向かった一行を空港で待っていると懐かしい顔・顔・顔。

再会を喜び合い、すぐに向かったのは

「名取市海岸林再生の会」の鈴木英二会長の自宅。

……といっても今お住まいになっている自宅ではなく、震災前に住んでいた自宅です。

会長自ら写真などを使い、津波の状況など話してくださいました。

いつもは冗談ばかり言っているオイスカ・タイランドのアリ会長(左)も

真剣な表情で鈴木会長の話に耳を傾けていました。

昼食を済ませ、日和山などで震災の状況など説明を受けたのち、育苗場へ。着替えもせず草取り作業をお手伝いいただくことに。

今回はコンテナ苗を置いた列と列の間の草取りです。こまめに除草をしないと虫が発生したりして苗に悪影響を与えるのだとか。

早速作業に取り掛かりますが、御年83歳のチャチャワンさん(上の写真の右の男性。オイスカは1980年からタイの東北部スリン県で植林活動に取り組んでいますが、この方は同県の元営林署長さん。長くオイスカとお付き合いいただいています)、膝を悪くしているというアリ会長にとってしゃがんでの草取りは体勢的に厳しいということで、日頃「名取市海岸林再生の会」の皆さんが育苗作業に使っている特製のイスをお借りすることに。

吉田が嬉しそうにビニールハウスからイスを運んできました。

どれも座りながら移動ができるタイヤ付き!

チャチャワンさんもアリ会長も喜んでいました。

皆さん「まだやるの~?」などと口では言いながら、せっせと手を動かしてくださり、

アリ会長も自分が取った草をこんなに積み上げて達成感を味わっている様子。

おかげでこんなにきれいになりました!

(ビフォーアフター写真になっていませんが、左上の写真で

まだ草取りをしていないところが一面緑なのが分かるといいのですが)

育苗場から海岸に移動し、植栽地を視察しました。

現場に到着すると、海からの風が冷たく、プロジェクト用の薄手のウインドブレーカーをみんなが一斉に着たので、もう誰が誰だか分からない状態になってしまいました。しかもフードまでしっかりかぶってしまうとますます分からず、なんだかその様子がとてもおかしくて、現場の説明をしている途中でも、笑いをこらえることができませんでした。

名付けて“チームグリーン”。タイで植林に取り組んでいる経験から、木の成長だけではなく、いろいろな視点で質問が飛び交います。

チャチャワンさんがとっても嬉しそう!

駐在員の春日とは23年のお付き合いになります。

ヤットさんとは2005年の愛知万博で、一緒に暑い夏を乗り切りました。

大事な大事な仲間たちが海を渡って名取に来てくれたこと、

一緒に活動できたこと、とってもとっても嬉しかったです!

皆さん、おつかれさまでした。

そして、ありがとうございました!!

眠れないほど楽しみだった・・・

そういうことって大人、子どもに関わらずありますよね。

私にとってずっと昔から今も、タイの仲間たちはそういう存在です。

多くのことを教わってきた場所です。そこから大事な人たちが来てくれる・・・

小学校の遠足の前日のように、なかなか寝れませんでした。

眠れないなんてことは、あんまりないんですが。

2002年、マングローブ4,000ha再生の現場で、オイスカ静岡県支部の

会員さんたちを受け入れる準備に加わった時のことは、かなり印象的です。

準備とは何か、ホスピタリティーとは何かも教わったのだと思います。

村の人たちと接する姿、村ごとにあるマングローブの育苗場、

見渡す限りの壮大なスケール、目標と計画と技術力を学びました。

もし、オイスカの職員になっていなければ、タイと関わっていなければ、

今のこの名取の仕事を、あの日あの時、直感でひらめくことはなかったでしょう。

6月7日~9日、オイスカタイ10名受け入れ、あっと言う間の3日間でした。

6月8日、名取駅でのトークセッションは、タイ政府のカヤイさんはじめ、

みんなと会うたびに話してくれることを聞いてもらいたいと初企画しました。

録画するつもりでしたが、ビデオ忘れてしまった・・・三脚は持ったのに。

来日して、可能な限り多くの日本人と接し、覚えていただけるよう準備しました。

日本側の人も多くのことを感じ取ってくださったようで、手ごたえがありました。

2020年の「第1次10ヵ年計画」節目の年、このプロジェクトに関わる

日本の人を、桁違いのスケールの現場にご案内したい・・・

夢のひとつですね。

いま育てているクロマツを、いつかこの手で本数調整するのも夢です。

日タイの仲間と。

植樹祭の感想が届きました!⑦(番外編)

6月3日、宮城中央森林組合は「施肥」。

植栽後のクロマツにとっては一生に一度。

ぬかるみで残した場所を、「あと3日ぐらいで終えたい」と、追込みをかけていた。

今年は、山砂で柔らかいため、柄の長い鍬で、立って作業できるから、「体はだいぶ楽だ」と。

今まではしゃがんで立ってで、スクワット1日600回のようなものだったから。

私はその現場監督と並行して、ボランティア受け入れ前に植栽地51ha全域を、一日かけてじっくり巡視。(大阪マラソンのトレーニングのつもりで)

来週はオイスカタイ会長一行10名が、わざわざ名取にボランティアに来てくださる。

そして化学総連&積水化学労組100名、京セラ労組20名、凸版印刷労組50名。

彼らは土曜日なので半日でアガリ。

ちょうどいい機会。事務所に戻って、5月24日の宮城テレビ「Oh! バンデス」の上映会。

一瞬の「爆笑必至」の場面があるので、彼らと一緒に見たかった。

今回は裏方特集的。再生の会、森林組合ともに、らしさが際立つ。

期待通りの爆笑。携帯に録画してくれたので、今日は来てない当人以外にも見せるはず。

「わざとじゃあんなに面白いことはできないよな」。一生懸命やってたからだろう。

過去の映像もあった。

「懐かしい~」「あの頃はホントに右も左もわからなかった」

「いま、ホントに大きく育ってますよね」

植樹祭当日の場面。

「植えるのが上手かったよな」「説明よく聞いてくれた」「何も問題なかった」

「俺達も楽しかったよな」「いい人が多かった」

「北高の校長先生の挨拶、カッコよかった」

こうやって映像を見ながらだと、正面から聞かなくても自然に話してくれる。

で、もう一度浅野さん登場。

「しゃべり、いいっすね」

「なんであんなに目がきれいなんすか?」

「どんだけ純粋なんすか?」

「前に、思い切り目が合って、マジ、恥ずかしかったっす」

「俺たちのアイドルっす」(社長)

全員結婚してんじゃない?

現場は、大体こういう感じ。自分含め。

でも、裏方もみんなで楽しんで植樹祭ができたことが、あらためてわかりました。

クロマツを種から扱えることの幸せ

毎年6月初旬は、一斉に発芽したばかりで、2年後に植える苗を、

時間を忘れて見惚れてしまう。誰もいないので腹這いで時間を忘れて。これは私の役得。

一番お世話するのは再生の会。

しかし、私自身も節目節目でいつも「苗半作」という言葉を肝に銘じる。

「良い苗ができれば、半分成功したようなもの。それほど苗は大事という意味。

稲作農家のみならず、農家の誰もが思っているはずだ。

これから海岸林再生は本格化。

宮城は年100ha植付。福島もそういう単位のはず。

大半は抵抗性クロマツの「コンテナ苗」。培養土付きだから活着はいい。

秋でも植えられるので、「復興進捗」という点には大きく貢献している。

これまで7年、クロマツ苗というものを、皆で凝視してきた。

森林組合は、「悪い苗なら突き返してもいい」と心の中では思っている。

再生の会は、種苗組合の年数回の研修で、他と比べる目も養い、

オイスカ東京本部海岸林女子はそもそもの素質を伸ばしている。

私自身、昨年11月は相馬以北、土曜日は山元町以北の、幾つもの現場を見た。

植えたての苗で、「この苗はイイ苗だ」と思うことはもちろんあった。

しかし、中には「植えたのが遅かったな」「出荷自体が遅かったな」

「妙に根元が細いな」「細くて背だけ高く、稲穂のようだ」と思うこともあった。

あと4年で750haを宮城で植え終わらねばならない、理屈抜きの事情がある。

怒涛のように海岸林再生を進めねばならない。私たちもその一端。

「何本植えました」という記事はこの時期本当に多い。今は国民運動的に植えねばならない。

でも、こうやっていくつもの現場に行ってみると、苗だけ見ても実にいろいろ。

また、苗を植えた後の保育の程度もわかる。

苗を育てる人、植える人、さらに育てる人。

再生の会、森林組合、オイスカという私たちは別組織だけど、分業する「一貫施業」チーム。

種から育て、植えて、育ててゆける一体化したコアチーム。この幸せは私たちだけのもの。

この無二の機会をいただいたありがたさを忘れずに、また粛々と頑張ろうと今日も思った。

植樹祭の感想が届きました!⑥

皆さんこんにちは。東京本部で研修しているモンゴルのトゥメンです。

5月19日から20日

「海岸林再生プロジェクト」植樹祭に参加しに名取に行きました。参加者約530人で10000本苗木を植えました。

すごい大きなイベントでした。非常に植林をするまでの準備、植林のとき、その後のことがよく計画されていました。

地域の人たち、あとボランティアたちと一緒に活動するのは私の勉強になりました。

国へ帰ったら植林や他の仕事をする時に日本で学んだ事を使いながら仕事をしたいと思います。

これからも皆様いろいろアドバイスをお願いします。本当にありがとうございました。

「海岸林再生プロジェクト」植樹祭に参加した次の日に浅野さんは諸江さんと私を連れて2011年3月11日に

宮城県の津波があったところに見学をしました。私は初めて日本に2011年3月21日に来ました。

その時はモンゴルは海がないので、津波は全然わからないし、日本語もわからないから

日本の北の方に地震がありまして、それで海の近くに住んだ人たちの家が壊れました、と思っていました。

今回本当の現場に来て見たら6年前の津波の事、自然災害の強さをわかりました。

その2011年3月11日にこの学校の真実の物語についての映画を見ました。素晴らしい校長先生のおかげで、

すべての学生と学校職員が救われました。皆さんもぜひ見学に行ってください。

http://www2.sendai-c.ed.jp/~arahama/

私はとても速いスピードで復興が進んでいるのを見て、とても驚きました

前回、「今厄介者のニセアカシア、具体的にどう除去していくのか次回に報告したい」と締めくくった。

海岸林をクロマツ林として形成するためには、繁殖力の旺盛なニセアカシアを除去できるか否かは

大きな問題である。

ニセアカシアの繁殖方法は3種類あると書いた。

種子繁殖、切り株からの萌芽繁殖、そして根からの萌芽繁殖である。今年は生物多様性観察ゾーンに

はびこっているニセアカシアに、甘酸っぱい香りを放って開花が見られてきた。

ニセアカシアの実生は開花開始が約6年という報告がある。盛土をしていないこの場所に繁殖している

確かに年数的にも合う。花が咲くと種子を生産するので、種子繁殖にも拍車をかけることになる。

植栽地のニセアカシアの繁殖は、切り株萌芽と地下茎・水平根からの根萌芽が主であると考えている。

ニセアカシアの繁茂地では、盛土した法面にまで這い上がり、法面からさらにクロマツ植栽面にまで侵入してくる

ほどの勢いにある(我々の植栽地ではない)。ニセアカシアの地下部は、大体20cm前後に地下茎・水平根が生存し、

根萌芽で個体が再生することから、地上部の刈りこみだけでは絶やすことは難しい。

左上の写真は7月にニセアカシアを下刈り・伐採しただけの区であるが、

右上のように切り株から萌芽枝が出てきている。

我々のプロジェクトでは、なんとかニセアカシアの侵入を抑えようと下刈だけでなく薬剤による除去の試験を

開始した。これは松島森林総合の佐々木勝義さんが昨年の下刈時に除草剤試験を開始し、10月に調査、続いて

この5月30日にその最終効果調査を行うというので立ち会あった。

萌芽根を絶滅するには根の枯死まで至らせる除草剤でなければならない。しかも土壌汚染を引き起こさない

薬剤ということになる。今現在農薬法で認められた有用な薬剤は、グリホサート剤である。

グリホサート剤とは浸透移行性の除草剤。すなわち薬用成分が植物体内をとおって地下部まで薬剤が

到達し、地下茎に移行した後に効果が表れる薬剤である。土壌に触れると不活性化されるため

環境へのリスクが少ないのが特徴。

その代表がラウンドアップ(成分:グリホサートイソプロピルアミン塩)、ハヤワザ(成分:グリホサートイソプロピルアミン塩34%+MCAイソプロピルアミン塩6.5%)、そしてグリホエース(グリホサートイソプロピルアミン塩41%)の三種類。

秋の調査の時点で、新しいニセアカシアの萌芽が見られた区もありそれが処理した株とつながっている

か否か、その点が気になっていた。今回の調査の結果、これらの薬剤を切り株に塗布した個体は、地下茎・

水平根まで完全に枯死しており、グリホサート剤の威力を見せつけられた(一部グリホエースに成果あり)。

しかし切り口処理時点には見られなかったが、処理区内で秋に萌芽が一部に見られており、それが処理と関係が

あるのかを調べるため何本か根を掘って追跡した。結果は処理木の根とは関係がみられず、異なる地下茎からの

萌芽であった。すなわち処理した7月中旬の処理時期には見られなかったが、10月の調査の時点で新たに萌芽が

みられたものがほとんどであった。地下茎は10~20㎝程度の深さで走っているが、萌芽がみられるのは

10㎝以上の浅い深さ。恐らく夏以降に急激に細根が浅い所で養分を吸い上げ蓄えて肥大し、萌芽芽を形成して

秋口以降、場合によっては翌春に萌芽するに至ると考えられることが出来る。

グリホサート剤の薬効は明らかになった。ここでは触れなかったが、各除草剤の処理方法についても

明らかにしている。今回は小さな試験区での処理であったので、周りから侵入していてきた根が伸びて

根萌芽をしているので、事業的にはかなり広範囲の処理が必要である。

ニセアカシアの除伐作業に参加した際には、是非その繁殖を観察しながら作業していただきたい。

海岸林に対する愛着が増し加わるでしょうから。

5月30日にニセアカシアの根を調べるためにプロジェクトサイトへ行って調査してきた。

海岸林の空き地にはニセアカシアが増えており、国の方で私たちの植栽地のところどころに

生物多様性観察ゾーンを設けているが、そこがニセアカシアの繁殖源になっているのも気になる。

ニセアカシアの枯殺については次回に報告するが、今回はニセアカシアについて基礎編をお伝えする。

「アカシアの雨にうたれて・・・・・♪♪」我々の年代の方々は良く覚えているでしょう。1960年代に大ヒットした西田佐知子によって歌われ、あの独特の歌う雰囲気が好きでファンであった方も多いはず。

「アカシアの雨にうたれて・・・・・♪♪」我々の年代の方々は良く覚えているでしょう。1960年代に大ヒットした西田佐知子によって歌われ、あの独特の歌う雰囲気が好きでファンであった方も多いはず。

一般にアカシアと言っているのは正確には「ニセアカシア(和名ハリエンジュ)」。

外来種で1873年(明治6年)にウイーン万国博覧会に出席した田中芳男に随行した津田仙が、この木の並木を見て種子を持ち帰ったという。津田仙は、有名な日本人初の女子留学生・津田梅子(津田塾大学の創設者)の父、最初は公園緑化樹として、その後荒廃地緑化に使われ始めた。また海岸防災林にも広く植えられ、どこにでもみられるほど繁殖旺盛な樹木である。

ニセアカシアは治山砂防緑化樹としてヤシャブシ、ハンノキ、アカマツなどと並んで用いられ、そのうちでも

萌芽力の強いニセアカシアが分布拡大し、単純なニセアカシア林と変わっていった。寿命は短く20~30年で

樹幹の傾斜、根返りを起こしその繰り返しの林分が多くみられます。

ニセアカシアはミツバチにとっての有用蜜弦植物としても有用とも言われています。

時期にはニセアカシアの花の匂いを感じる方も多いと思われる。ちなみにニセアカシアの花のてんぷらは

珍味である。ニセアカシアの材は金を払って置いていく木材と厄介者にされてきた。先日のニセアカシアの

調査に同行した方の話によると、炭に焼いて重宝して使ってきたそうだ。最近ではマキストーブの貴重な燃料

として、さらにフローリング材として開発販売しているとも聞いている。

ニセアカシアの生態について、繁殖方法は、

①種子から

②人為的伐採や自然攪乱による幹の損傷から萌芽

③地中に伸びる水平根から発生する根萌芽 の3通りの方法により拡大している。

意外にも河川、渓流域では根による萌芽拡大ではなく、種子による拡大が多い。

種子は埋土種子であれば20年以上経っても発芽するという。クロマツ林ではマツの樹冠の欠けた空間地に

ニセアカシアははびこっている。根でなのか種子でなのか興味が尽きない。

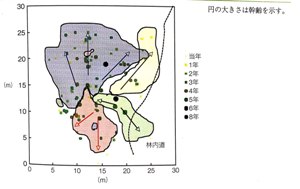

秋田県の夕日の松原での興味深い研究報告があるのでここで紹介したい。群落は100平方mに30本にも

萌芽が発生するといわれ、群落のサイズも数百平方mから11haにもおよび、それが作業道に沿って広がった

という。萌芽であれば根を掘って水平根を追っかければ同じクローンかわかるが、実際に根を掘って調べるのは

至難の業である。秋田県立大ではDNA解析技術を使ってクローン追跡している(浦野2006)。

それを図に示す。この結果、この群落は6クローンから形成されているのがわかる。

また10m以上離れていても同じクローンである個体が存在することである。

当初は土壌攪乱によりニセアカシアの種子の発芽が促進されて群落形成しはじめ、

水平根の発達によりクローン形成したことが読み取れる。

ニセアカシアは潮風害を受けやすく、20年もすると垂下根が故損しはじめ倒伏しやすくなる。

決して海岸林に適した機能の樹種ではない。窒素固定する木なので土壌化・豊栄養化に役立つ。

しかし、菌根菌と共生するクロマツにとっては不要である。海岸林の将来をどう考えるかと

ニセアカシアの存在も関わっているように思われ、海岸林のゴールをどのように思い描くのか、

その点は行政ともコンセンサスを得えておくことが大切で、それによって保育作業も変わってくる。

我々にとっては、今は厄介者のニセアカシア、具体的にどう除去していくのか次回に報告したい。

2020年植栽予定地を歩いて

今年はポスト2020年の構想を具体的に外部と協議する年に位置付けています。

6月3日、いつもの巡視から踏み込んで、2020年の植栽予定地の隅を歩いて回りました。

まず、南側の岩沼市との境界杭を探しました。

今まで見つけられませんでしたが、2か所だけ「岩」と刻んであるものを見つけた。

岩沼市が設置して間もないと見え、新しい石杭。思っていた場所と違った。

あとは、大体で・・・、3回目になるけどまた、探さなきゃ。

岩沼側のニセアカシア・葛は相当なことになるだろう。すでに名取にも侵入。

手首と同じぐらいの太さ。防風垣の中に親が。そこを起点としている。

今年は対策を打たねばならない。

林業会社時代、20ha以上、しかも平地でない山の杭の点検で、毎年2回歩きました。

お前は迷わない。足が速いという理由で。朝早く出て一日で帰ってくるのが条件。

現場の隅を把握することは何かと重要。いい発見、悪い発見、不明点、アイデアが浮かぶ。

ですが、悪路も悪路、背の高い草を掻き分けながら、ごみや危険物が投げ入れられていたり。

足元も目も気をつけねば。でも、あの頃に比べたら比較にならない。

崖もない、熊もいない、荷物も少ない、遭難の心配もない。

ここは仙台空港から最短。常に人が来る。

この場所はどんな森の姿が求められるのか。林内の将来像を誰かが考えねばならない。

盛土のイメージ、作業道のイメージ、残存林の補植前にこの笹や倒木は誰が処理するのか。

内陸側の土地利用はどうなるか。海に来る人の駐車場はどの辺になるのだろう。

ゴミはさらに増えるだろうな。海沿いの道、海岸林内の道はどう管理するのだろうか。

浜への車道は直線ではなく、S字にして津波場合の減勢を図るといいのでは。

防災放送設備も必要では。

いろいろな意味の境界の場所でもある。

人が来ない場所と人がたくさん来る場所の境界。国の事業と県の事業の境界。市と市の境界。

歩いてみると、ここはどうなるのだろうというグレーゾーンが見えてくる。

そういう場所に限って、ニセアカシア、笹、篠竹、葛の発生源にもなる。

物干しの鉄パイプの柱が、何本も投棄されているのも知っている。いろいろ話し合ってみよう。

120年ぐらい前からの残存クロマツの中も分け入ってみた。

倒木多数。篠竹は2m以上。2011年に計測したが、この砂丘は6mの高さがある。

津波の避難場所は名取にはないが、ここは人が来る。

海岸林を見る眺めも悪くない。津波に耐えたマツを活用した啓発普及の場所に最適。

歩きながら具体的な利用方法を、あたらめて想像してみた。

足で稼ぐのはいいのだが、仕事は増える。

さらに整理しなければならないから・・・

公共工事の海岸林再生も進む

6月3日夕方、タイ会長一行の視察地下見とその経路確認、

他市の海岸林含む各種公共工事等の下見を一気にやってしまおうと・・・

こういうことを追加でするから帰れなくなるのですが、

平日ではとてもできないし、工事の邪魔になるし。

「今年からは毎年100ha規模で植えないと」と聞いていたこともあって。

でも、無理して強引に行ってよかった。植えたばかりの現場をいくつも。

海岸林は怒涛のように進んでいること、公共工事のボリューム感が解かりました。

また、全国の例にもれず、宮城南部も海岸浸食が進んでいます。

新設した防潮堤のすぐ袂まで、汀線(波打ち際)が迫っている場所も他市町にはあります。

そういう場所では、台風や高潮の時、一気に防潮堤を破損することも考えられます。

マングローブ造林4,000ha(その半分はオイスカと政府が協働)を17年で行ってきた

タイ南部ラノーン県を担当する政府関係者が、「養浜工事も見たい」と言った場合にと思い、

震災遺構の小学校、海岸林、農地復旧と合わせて、1か所でまとめて見れる場所を決めました。

タイでは温暖化の影響と思われるマングローブ最前線の浸食の恐れがあり、

さらなる海岸林の拡幅を研究しているようです。

拡幅は二つの方向に。

1.内陸側に向かって、エビの違法養殖場跡地の接収と再造林、

2.海側に向かって、海中に大量の竹を刺して、海中に「堆砂垣」を作ってゆくような

技法で「養浜」する。

ちなみに、4,000haとは、東日本大震災被災海岸林面積3,600haを超えます。

ラノーン県はタイで一番小さな県ですが、マングローブ造林地の直線距離は80㎞。

仙台湾から相馬ぐらいまでの被災海岸林と同じぐらいの距離。

半年ぶりに山元町から、亘理町、岩沼市、名取市へと北上しました。

プロに案内を頼まれた時こそ、勉強のチャンス。

いい道を見つけたし、2011年からの定点観測を、節目節目で続けたいと思いました。