本部啓発普及部の林です。

秋になり、ボランティアの皆さんが困るのは、そう、“アレ”です!

通称:バカ。ひっつき虫。本名はアレチヌスビトハギ(荒地盗人萩)。

今回はビッシリつくだろうと思い、以前リピーターのMさんが発見した

「コーディロイにはつかない!」を自分でも試してみようと

いつもの作業着ではなくコーディロイのパンツで現場に向かいました

そして実験。

本来ならこんなふうに当たればビッシリついてしまうのですが、

まったくつきません!!

1粒ぐらいついてもパンと払えばOK。

やっぱり、コーディロイ最強!!!

そして今回あらたに分かったこと。

それは、ついてしまったバカは不織布でこすると取れるということ。

今回は手元にあったマスクで!

今回は、「コーディロイ最強!」が確認できた上に、

ついてしまったものは不織布で取れることも分かりました。

そしてもう一つ驚いたのは、皆さん案外敵の姿を知らないということ。

気がついたときにはバカだらけになっているので、

アレチヌスビトハギが生えているところを目にしていないというのです。

午後の作業地の入り口にたくさん生えていたので、私は警戒していたのですが、

皆さん気づかず突入し、作業前にはすでについていたようです……。

まずは目視で彼らを避ける(避けられないところにあることも)。

コーディロイなどバカが付きにくい素材で防御。

そしてついてしまったら不織布で取る。

お試しください。

本部・啓発普及部の林です。

今回話題にするのは、フィリピンのマニラ事務所で

事務局長を務めるマベさん。

私が静岡県内の高校に通っていた時、彼女は私の自宅から自転車で

10分程度の場所にあったオイスカ開発教育専門学校で

研修生として勉強していました。その当時からお世話になっているお姉さんです。

今回そのマベお姉さんが息子君たち3人を連れて名取に来てくれました。

とっても仲良しの3兄弟。

20歳から27歳の男子たち。

そして、そのママはたくましい! と感心しました。

この日の作業は例によってクズ刈り。

チクチクするマツの葉を避け、盛り土の法面ばかりを作業していた息子3人でしたが、

ママが率先してマツ林の中に切り込み、ベテランボランティアさんと作業をしていると、

彼らも突入し、「最初はちょっと大変だったけど、だんだん楽しくなってきた」と。

生物学を学ぶ大学2年生の三男は「日頃、机上での学びばかりだけど、

今日はフィールドで実際に作業を体験できて貴重な経験になった」と話してくれました。

30年前日本で研修し、それ以来日本語も学び続け、日本人との付き合いを深めてきたママは、

「息子たちが日本の皆さんと一緒に作業できて本当によかった。

手を抜かずに頑張る日本人の姿を間近で息子たちに見せることができたのが一番の収穫」と

終始笑顔でした。一方で、私もたくさんの刺激を受けました。

フィリピンの天然環境資源省に勤務している長男君は、

林業に関する知識や経験も豊富で、質問も鋭い視点で切り込んできます。

「マツの苗の根に菌根菌がついているとの説明だったけど、どうやって菌を苗木につけているの?」

「盛り土をしていない植栽地もあったけど、あれはどうして?」

「フィリピンでは官民の連携もだし、NGOと民間セクターの連携も難しいけど、オイスカはどうやってこんなにたくさんのステークホルダーと協力することができたの?」

「堤防は海側と内陸側と作りに違いがあるけどどういう理由があるの?」

そして、それを見守るお母さん

特に彼はモニタリング調査に関心を持っていたようです。本数調整伐採の調査地では、

①全く伐採しない

②1伐3残(1列切って3列残す=25%伐採)

③1伐2残(1列切って2列残す=33%伐採)

④1伐1残(1列切って1列残す=50%伐採)

の4対象地で樹高、胸高直径を計測。

こうして比較調査をしたデータを活用する取り組みをオイスカの現場で

行っていることに関心を示していました。「これって論文書けるレベルだよね」と。

100年以上先の森の完成形をイメージしながら今なすべきことをするという

森づくりの基本的な考え方を理解している人だからこそ、

一つひとつの作業の意味を考えながら活動をしてくれていたように思います。

何か得ることがあり、フィリピンに持ち帰ってくれたらうれしいです。

彼らと片言の日本語、英語でコミュニケーションをとりながら

一緒に活動をしてくれたボランティアの皆さんにも感謝!

マベお姉さんと息子君たち、そしてボランティアの皆さん、どうもありがとうございました。

吉田です。10月も半ばですが、今年はまだ暑いので、プロもボランティアもあと一息頑張ろうかということで、10月13・14日(金・土)は、あわせて52名のボランティアが頑張ってくださりました。詳しくは和泉君や林課長が報告してくれます。

UAゼンセンの方たちが、今まで10年で一番太い葛の根を見つけて処理してくれました。「年輪付き」の根は初めてです。いままで見落としていたのかな?・・・私も時々通る場所だし、去年も今年もプロもボランティアも仕事した場所なんだけど・・・。

もちろん100haを完全に制覇することはできませんでしたが、今年の葛刈りはこれで終了です。来月は本数調整伐の季節が始まります。

【番外編】キノコ

再生の会の皆さんたちは、いまも変わらず苗畑業務を続けています。それに加えて今年は、大量発生した毛虫「マツカレハ」の駆除や、クロマツ林内の作業の支障になる防風柵を解体しています。その作業の合間に、いいものを見つけていました。「場所はナイショ!」と。キノコの場所は「親にも教えない」ということで。

海岸林で鳥見ing ~冬の渡り鳥発見~(10/14)

地元ボランティアの三浦です。10月の公募ボランティア作業の合間に見た鳥を紹介します。

最近、宮城県も朝の冷え込みが身にしみる様になり、ガン類やハクチョウ類の渡り鳥の話題も聞こえるようになりました。名取の海岸林にも冬の使者の先陣を切って、カシラダカ(スズメ大の冬の渡り鳥)が渡って来ていました。(露出が悪い写真ですがよく見るといます)大きさや行動がはホオジロ(今の時期チツ、チツ、チツと三声で鳴きます)と類似で、肉眼で区別は難しいのですが、今の時期カシラダカはチツと一声で鳴くのが意外と区別しやすいポイントです。鳴き声が聞こえたら何声か耳を澄まして聞き分けをTRYしてみてはいかがでしょうか。

ほぼ快晴の上空では留鳥の猛禽類ミサゴ、ハヤブサが餌探しに余念がない様で、葛刈払いの作業している真上を旋回して通過する姿が見れました。

10月11日(水)13時~ ラジオ関西(AM558 FM91.1)「聞きもん」に電話出演します(約20分)

急なご連絡ですが、13:00 「水曜ききもん」~つながる神戸~(高橋守雄ひょうごボランタリープラザ代表理事/林真一郎ラジオ関西編集長)に、オイスカ関西支部事務局長の吉田が出演します。同社編集長の林真一郎さんの番組には、東日本大震災以来、年1・2回出演させていただいています。高橋守雄さんは、全国の災害ボランティア支援で大活躍しているとても有名な方です。

番組では、名取の海岸林再生のいま、ボランティア募集、11月23日のトークイベントin大阪の告知、大阪マラソンチャリティーランナー募集についてお話ししました。

海岸林で鳥見ing(2023/9/29)

地元ボランティアの三浦です。最近の鳥の様子をお伝えします。

海岸林付近はまだまだ日差しは強く、汗がにじむのですが、吹く風は涼しく感じられ、秋を感じることができる気候になってきました。

●渡り鳥

ツバメは南への帰路に着いた様で、姿は見えませんでした。代わりに「ショウドウツバメ」というツバメが越冬地の東南アジア方面へ約4,000kmの旅を始めた様です。

ツバメ大の大きさで、名前の由来は和名が「小洞燕」ということで小さい穴を掘って巣を作るツバメからきているそうです。

名取市海岸林中央部の堤防(黄昏タイムの場所)から、海岸の砂浜で渡りの途中で休んでいるシギ・チドリ類がいました(写真はシロチドリ)。

●留鳥

タカの仲間の今年生まれのノスリが海岸林上空を旋回し餌探しをしていました。

一人立ちした様です。今年生まれは虹彩の黄色でわかりました。歳を重ねるとどんどん茶色に変化します。

そして、以前から鳴き声は聞いていたのですが、キツツキの仲間の「アカゲラ」も餌探しに飛び回っていました海岸林で実物を見るのは初めてでした。

季節の移ろいとともに、鳥も夏鳥から冬鳥に入れ替わる時期です。海岸林上空を鳴きながら南下するハクチョウが待ち遠しいこの頃です。

オイスカ丹羽推進協議会 来訪

こんにちは、浅野です。

9/28にオイスカ丹羽推進協議会11名が来てくれました!丹羽推協の方が来てくれるのは2016年以来7年ぶり。今年は推協発足25周年ということで名取を再訪してくれました。

前日が土砂降りだったため、活動ができるか心配でしたが、当日は雨も上がり活動日和となりました。とはいえ、足元の状態が良くないので午前は見学にし、午後はゴミ拾いをすることに…。

以前来たことのある方はその成長に、初めての方はその広さに驚いていました。

閖上のごみは相変わらずたくさんでした。明らかに不法投棄とみられるものも…。

わざわざ愛知県から来ていただいてゴミ拾いをしてもらうのは心苦しかったですが、「少しでも活動ができて良かった!」「こんなに拾うと達成感があるなぁ」などポジティブな声をいただきました。ありがとうございました!

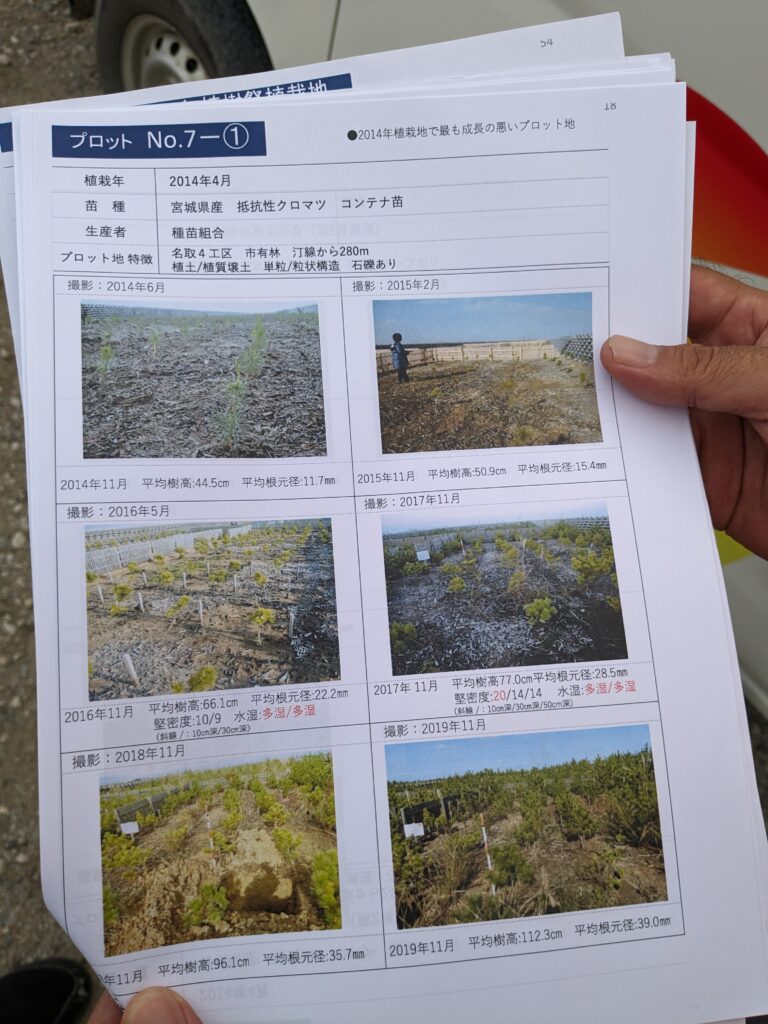

「最も生育が悪いプロット」の改善に向けて ~消石灰散布の経過報告~

SOMPO環境財団インターン生(宮城大学4年)の和泉です。

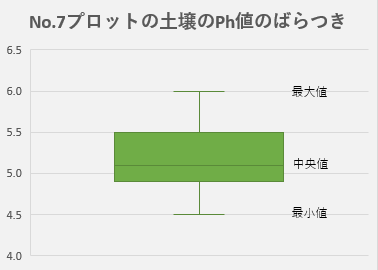

今年6月、名取市海岸林で「最も生育が悪い」と言われている2014年植栽地の調査地周辺4haにボランティアの方々と消石灰を撒きました。この作業によって、酸性が強すぎる土壌をアルカリ性の石灰で中和しようという算段です。9月14日、石灰散布した場所のpH値のその後を調査した結果を報告します。

はじめに結果を述べると、

・pH値は特に変わらなかった

・消石灰が3か月経っても溶けていない

の2点に尽きます。

詳細は以下の通りです。

・計測数はプロットNo.7(消石灰を撒いたところ)を含む3ha内で計27地点。

・27地点の平均値はpH5.2。吉田さん曰く「散布前と変わっていない」。

・散布した消石灰が粒のまま残っていた。一部に溶けた形跡もあったが、そのまま乾燥して塊状になっていた。

この件について、私が所属する宮城大学事業構想学群地域創生学類の千葉克己先生にお伺いしました。千葉先生は農業分野でも土地改良や暗渠排水を専門としており、震災後は被災農地の除塩作業において最前線でご尽力された方です。

──────────

私の見立てでは土壌が緻密(硬すぎ)で通気性と通水性が悪いことが生育不良の原因です。

数年前、仙台市荒浜地区の植樹地(防潮林)でクロマツの生育不良のことを相談されたことがありました。このときも土壌の緻密さが原因でした。対策として土壌を軟らかくする深耕などをするようアドバイスしました。

消石灰は散布してから耕起して土壌の中に混ぜ込まないと効果は出ません。

緻密な土壌では、地表に散布して雨が降って一度は溶けても、土壌に浸透せず、再び乾燥してしまい、石灰は地表にとどまったままとなります。

まずは心土破砕に使うサブソイラなどを使って深さ30〜40センチまでの土を軟らかくしてください。うまく軟らかくなればそれだけでも改善すると思います。極端に酸性が強いところは消石灰を散布し、耕起して土に混ぜ込んでください。

土壌は物理性が一番大事です。これが改善しないと化学性もよくなりません。

───────────

以上をざっくりとまとめると、つまり

①土壌が硬く、通気性と通水性が悪いことがクロマツの生育不良の原因。

②消石灰の効果を発揮するためには、土を耕して、軟らかい土に混ぜ込む必要がある。

③土が軟らかくなればマツの成長そのものも改善する可能性がある。

となります。

実際にNo.7プロットの過去の調査データを参照すると、ほかのプロットと比べて硬い土壌であったり、水はけの悪さが指摘されていることがわかります。

千葉先生の見立て通りならば、土壌の硬さが改善されない限り、消石灰を撒いてもほぼ効果はありませんし、クロマツの成長も乏しいままです。もちろん別に原因がある可能性も十分あり得ますが、「最も生育が悪いプロット」の改善につながる一つの手がかりにはなったのではないでしょうか。今後も引き続き調査が入るようなので、私もアンテナを張って観察していたいと思います。

【吉田より】

和泉君、卒論で忙しいところをしっかり調べてくれてありがとう。

この場所は2014年の植栽です。したがって、すでに根は広く広がっており、サブソイラなど重機で掘って石灰を混ぜることはできず、やむなく地表に撒いてみました。地表散布だと、地表から30㎝にも効果がないかもしれませんが。記録的少雨ということもあり、3か月たっても石灰が地表に残っていました。

多湿であることは間違いないと思いますが、なぜここだけこんなに生長が悪いのか、まだわかっていません。土の硬さは全体的にはさほどでもなく、もっと硬い場所もあります。phが低い場所はほかにもあります。ここでは、東京都立大院の川東教授と学生さんたちが調査をしています。「5m離れるとまったく様子が違う」と聞きました。その結果は、来春までに教えていただくことになっています。

大阪マラソン2024(2月25日(日)) 寄付先団体に認定されました

9月22日、大阪マラソン組織委員会より「大阪マラソン2024」(2月25日(日))の寄付先団体に認定されたとの通知をいただきました。2014年から連続認定いただいています。

https://www.osaka-marathon.com/

あわせて、チャリティーランナーの募集も始まりました。締め切りは11月17日までです。今年は60名の出走を目標に募集します。ぜひお知り合いの方にもお知らせください。

https://www.osaka-marathon.com/2024/runner/entry/apply_c/

みなさん、こんにちは!海外事業部の山本です。

9月14日(木)~16日(土)まで、海岸林に出張しました。

今回は2回目の訪問でしたが、新たに知ることばかりで、訪れる度に違ったことが見えてくるなぁと感じた訪問となりました。

1日目は、2日目に行うモニタリングの下見を行いました。

このとき、森林組合の方々にお会いしました。この日は草刈りを行っているところで、草刈り機を使って作業する様子をみせていただきました。草刈り機は体の右側に装着し、刃の左前部分を使って刈るのだそうです。基本的には地面に近い部分を刈りますが、飛び出ているマツの枝などはヒョイっと機械を持ち上げて切っていました。

モニタリングの下見をした後、前回訪れた際に石灰をまいた場所で、土壌のpHを酸度計で測定しました。土壌の酸性が強いことから、弱めるために石灰をまいたところです。数値は比較的高いままであり、石灰の効果がまだ出ていないのか、ほかに要因があるのか…。まだまだ調べたり様子を見たりする必要がありそうでした。

右:計測値を食い入るように確認する啓発普及部・吉田部長とインターン生の和泉くん

海岸林の中を歩いていると、道のわきに溝ができているところがありました。水はけが悪く、水がたまっていたため、排水できるよう「溝切り」を行ったそうです。溝切によってマツはぐんと生長するようになったといいます。土壌のpHや水はけなど、マツの生長のためにはさまざまな観点から観察し、工夫を行ってきたんだなと改めて感じました。

2日目は、スタッフとベテランボランティアの方でモニタリングを行いました。モニタリングは定期的に同じ木の生長を調べるために行っており、木の高さと太さを計測して記録します。海岸林に関わって日の浅い私には、マツの木の生長を実感するということはまだありませんが、記録によると前回の調査から数十センチ伸びているマツもあり、しっかりと生長していることがわかりました。

3日目は、ボランティアの方々とクズ切りを行いました。マツに絡みついて生長を阻害するクズですが、今回はその根の威力を思い知りました。まるで込み入った電話線のように縦横無尽に根が地面に広がっていました。地表に見えていない部分もあるのでカマで引っかきながら伸びた根をたどり、大元を探します。みなさん、マツの枝の下に分け入り、「根絶」に取り組んでいました。

今回の訪問では、森林組合の方、ベテランボランティアの方、はじめてボランティアに参加された方などとお会いし、海岸林に多様な方々に支えられていることがわかりました。様々な人が関わり、様々な試行錯誤を重ねて、海岸林を育てることができるのだということを感じました。

「前はツルマメがマツの敵だったがもう卒業した。いまはクズが敵だ。」と吉田さんも言っていた通り、ひとつクリアしても、また次の壁がやってきます。まだまだ奮闘が続くことを改めて感じました。少しでもその力になっていきたいと思います!