広報室の林です。

今年の春に種をまいたクロマツの様子です。

こんなに大きくなっています。

ちょっと伸びすぎじゃないかなぁと思うような伸び方です。

……とはいえ、2年目の苗に比べたらまたまだおチビちゃん。

ほら、見てください!

来年の植栽を待つ2年目の苗はこんなに大きくなっています。

ボールペンが埋もれています。

こちらもちょっと伸びすぎ!?

虫が出ないように、高温障害を起こさないように、

乾燥しすぎないように、水をやりすぎないように……。

いろいろなところに目を配り、気を配りながら

「名取市海岸林再生の会」の皆さんがお世話をしてくれています。

ここの苗は、宮城県では県知事賞、全国では林野庁長官賞を

いただいた優秀なもの。おチビちゃんたちも先輩たち同様

しっかりとした苗木に育ってくれることでしょう。

東京本部の浅野です。

8月5日のボランティアの時にこんなものを見つけました。

…いっぱいある

…ちょっと気持ち悪い

…中にあるのはなに?

ボランティアのMさんとEさんに聞いてみても分からず。

休憩中にMさんが調べてくれました!

「ハタケチャダイゴケ」

ん?コケ?コケって緑じゃないのもあるのか!!とびっくりしましたが、よくよく調べてみるとキノコの一種ということが分かりました。

ハタケチャダイゴケは初夏~夏にかけて畑地、休耕田、堆肥、もみ殻などで発生するハラタケ科チャダイゴケ属のキノコ。

畑に害があるものではなく、藁や古畳などを分解する働きがあるので、寧ろ役立つキノコらしいです。

昔の田畑にはおなじみのキノコだったらしいが、化学肥料による土壌変化で段々と見られなくなっており、地域によっては絶滅危惧種に登録されたりしていることが分かりました!

じゃあ、中身はなんなんだ?となるわけですが…

黒いのはペリジオール(小塊粒)と呼ばれる胞子の固まりで、雨で周囲に広がり胞子を拡散させる仕組みになっているそうです。

きっと雑草が元気すぎて雨が当たらなかったのでこんなにきれいに残っていたんだと思います。

ボランティアの方も言っていましたが、現場ではいろんな発見があっておもしろいですね

土壌の物理調査とクロマツの思い出話②

前回の続きです。

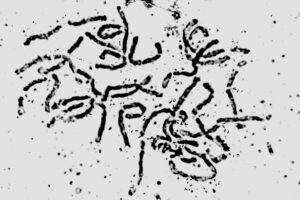

研究テーマは「クロマツの核型について」でした。

核型とは、生物は細胞から成り立っていますが、その細胞中の核内にある一セットの染色体の形態をいいます。

生命の本体はDNA(遺伝子)といわれていますが、生物体の組織的単位は細胞で、細胞は大まかに核と細胞質

から成り立っています。

各々の細胞の一つ一つに一定数の紐状の染色体をもっているわけです。

例えば人間の染色体は46本、1~22番がそれぞれ対で計44本、それに性を決定するX、Y、

男ではXY、女ではXXの染色体2本を加えた合計46本ですね。紐状の分子の染色体は小さいものでも

長さが2㎝くらいで、一個の細胞の中にある46本をつなぐと2mの長さにもなるといわれています。

(今回ボランティアの皆さんに人間の染色体はいくつでしょうか?の質問を投げかけましたが、皆さん???)。

「樹木にも染色体があるの?」と言われたことがあります。

もちろん生物体ですから当然あるわけです。

では、針葉樹樹木の染色体数は、どうなっているかというと、コウヤマキ属は20本、スギ科、ヒノキ科では22本、

私の研究したマツ科は24本(写真参照)、同じくイヌガヤ属、イチイ属、イチョウ属も24本です。

ナンヨウスギ科は26本とすでに明らかになっております。

ではなぜ染色体数がわかっているクロマツの染色体を、

研究対象としてとりあげたかというと、マツ属には沢山の

種があり、その種の違いを染色体の形態的違い(核型)から

明らかにしようというのがねらいでした。

染色体の細部の違いがわかれば、交雑の成功率も向上するであろうというものでした。

したがって、染色体の各長さ、くびれの位置、サテライト(付随体)の有無を調べたのです。

染色体を調べる方法は、種子を発芽させ、伸びた芽の先端をとり、それをプレパラートにのせて酢酸オルセイン

という染色液をたらしてガラス棒で押しつぶし、顕微鏡で覗いて細胞分裂した染色体をさがして、その染色体を

さらに詳しく見ていくという根気のいる仕事でした。夜遅くまで顕微鏡を覗いていた研究室の仕事がなつかしいです。

染色体の形態は、同じ樹種でも変動が見られ、新しい知見も見られたので、先生と共同で大学の研究報告、それに英文誌の染色体学会誌にも投稿しました。それがはじめて世に研究者として名前が出た記念すべき報告でした。

今ではさらに進んでDNAレベルでの解析がおこなわれています。今後植栽地のクロマツの生育差が

著しく見られたら、細胞学的解析、DNAレベルでの解析ができたら面白いだろうと夢見ております。

土壌の物理調査とクロマツの思い出話①

緑化技術参事の清藤です。

8月3-4日、名取市海岸林再生の会の総会ならびにモニタリング調査で名取に出張しました。

4日はUAゼンセンのボランティア28名が、ツルマメの除草作業を行いました。

腕力のありそうな方2名に協力してもらい、植栽地の穴掘りを実施しました。

天気は曇り、多少小雨もパラつきましたが、今回の調査目的を果たしてきました。

これまですでに植栽した植栽地・約50haに、調査年度別、苗木別、植栽時期別などで

26ヵ所の調査区を設けてあります。今回は広葉樹植栽地2ヵ所、今年度植栽地5ヵ所

計7ヵ所の土壌の物理性を調査しました。生育の土壌基盤はご存知のとおり、約3mの

盛土をした人工基盤。その基盤が、クロマツが正常に育つために必要な土層であるか、

特に粘土分、礫、硬度、透水性を明らかにする必要があります。今回は約60㎝の深さで

ボランティアの方に穴を掘ってもらいました。最終的な調査は今年度中にまとめますが、

今回の調査地では、おおむね生育不良を起こすような大きな問題点は見当たりませんでした。

今後は植栽木クロマツの根の発達状況と土壌硬度をさらに詳しく調べたいと思っております。

さて、調査も順調に終わり、まだボランティアさんは作業中でしたが、そっと帰ろうと思った矢先、

吉田部長につかまり、「先生、帰る前にボランティアの皆さんにクロマツの話をしてください!」。

なんの準備もないのでアタフタ……オドオド……。そこで突如思い出したのは、「クロマツの染色体」のこと。

実は私は学生時代に染色体を調べていたのです。クロマツは、私の卒業研究のために用いた材料でした。

研究室は、生態学、生理学、土壌学、育種学等を対象とした造林学教室で、私は何か新しいものが

育種学によって創れる、そのことに夢を託し、林木育種学を専攻しました。

(それについては次のブログで…)

広報室の林です。

金曜日の差し入れの話の続きの前に、

もう一つご報告しておきたい差し入れの話題です。

これ、きれいな色のおいしい飲み物。

何だと思いますか??

いつもボランティアに来てくださる地元のMさんが7月末のボランティアの日に

「自分は参加できないけど、皆さんで……」とお手製のしそジュースをお持ちくださいました!

ペットボトルに何本も!

しかも炭酸で割るとおいしいからと、サイダーに氷つき。

さらにみんなで飲めるようにと紙コップも!

「おススメは牛乳割り」と牛乳まで差し入れてくれました。

頑張ってくれるみんなに何かしてあげたいという気持ちが

あたたかくて、うれしくて……。

あいにく、当日は雨で寒い中の活動となり、冷たいシソジュースをみんなで飲もうという雰囲気ではなく、作業後にスタッフと一部のボランティアさんでいただきました。

あいにく、当日は雨で寒い中の活動となり、冷たいシソジュースをみんなで飲もうという雰囲気ではなく、作業後にスタッフと一部のボランティアさんでいただきました。

スタッフAとYは特にこのジュースを気に入って、ガブガブ飲み、東京でも飲みたいとペットボトルや自分の水筒に入れて持ち帰っていました。

(8月5日の活動日は、みんな同じ場所で昼食をとったので、そのタイミングでみんなでいただきました! 塗装工事のために来てくださっていた業者さんにもおすそ分け)

Mさん、おいしかったです! ありがとうございました。

この日は指導者のSさんからも差し入れが。

秋保のおはぎ、有名なのだそう。

昔からこのおはぎに親しんでいる地元の方たちは、あんこばかり大きくて、最近は中の米がだんだん“ちゃっこくなってきている”と不満げ。それでも買いにいけば大量買いしてしまうようで、この日も7~8パック差し入れてくれ、まだ車にも積んであるとのことでした。あちらこちらに配るのでしょうか。

“ちゃっこい”ご飯でも、たっぷりあんこで大満足!

おいしくいただきました!

最近のボランティア活動はほぼ草刈り。

ノコギリ鎌を使用しています。

(柄の長い大鎌を使うこともあります)

見ていると鎌の先の部分で草を刈り取ろうとする方が多いように感じます。

ギコギコと先端部分だけを動かして刈り取っていくので時間がかかります。

刃の部分は、こんなに長さがありますから、うまく使いたいものです。

刈り取る草の根元(土の中)に鎌を入れます。

この時、刃の先端だけ縦に入れるのではなく、水平に近い角度で

手元近くの刃の部分までしっかりと根に当て、手前に引きます。

相当な太さの大物でない限り、一回引けば、この通りしっかり刈り取れます。

休憩時間、作業をしているところに鎌を置いてくると

草に紛れてしまい、鎌の場所が分からなくなったりすることも。

ケガにもつながるかもしれません。

こんなふうに防風垣に置いておけば、分かりやすいですね。

ボランティアの皆さん、これからもケガなく草刈り作業よろしくお願いします!

広報室の林です。

昨日は少人数で草刈りがんばりました!

そんな中、雨上がりならではの世界にちょっぴり癒されました。

クモの巣にたくさんの水滴がついて見事なレースができていたり

花のつぼみにキラキラと水滴が光っていたり。

(どちらもうまく撮影できてはいないのですが……)

初参加の大学生は四つ葉のクローバーに喜びを感じていたようです。

リピーターのMさんは、草刈りをしながらも、足元に広がる生き物の世界に

目を向けることも現場ならではの体験とおっしゃいます。

本当にその通り!

マツの根元にアリが巣を作っていて大騒ぎしてみたり、

フクロタケの仲間と思しき丸い物体がぷしゅ~っと胞子をまき散らしていたり、

事務所でパソコンに向かっていることの多い日々の業務の中にはない

驚きや発見がいくつも転がっている現場の作業。

金曜日に現場に来てくださったリピーターさんがおっしゃっていました。

「作業は大変だけど苦じゃない。楽しい」と。

本当にその通り!

日焼けはするし、しっかり体力は奪われるけど、

人との交流も自然とのふれあいも含めて楽しいことの多い現場です。

どうぞ、ボランティアの皆さんも草刈りだけではなく、

いろいろなところに目を向けて楽しみながら活動してくださいね。

8月5日(土)ボランティア報告

例年8月のボランティアの日は暑さを避けるためか、不人気です。

オリエンテーションの写真に参加者全員が収まること、なかなかありません。

この日の参加者は仙台トヨペット新入社員4名と引率の部長さん、

地元中心のいつものリピーターさん5名、岐阜から参加してくださったリピーターKさん、

関東から参加してくれた大学生にスタッフを加えて総勢15名。

作業はもちろん草刈り。

何とかあと3区画、お盆前に終えてしまいたいと思っていたのにこの人数……。

目の前にはマツがまったく見えないほど草が茂っていました。

それでもお昼休みが近づくころには、この通り。

マツの姿が見えるようになりました!

この日は強烈な日差しはなく、風もあって比較的涼しかったのですが、前夜に降った雨のため、草が濡れていて、軍手や足元がびっしょり。

昼休みに軍手を防風柵に干していく様子が見られました。

こちらもお昼休みの風景。

いつもは参加者全員が事務所の中に入りきらないため、外でお弁当を食べる方や車の中で休憩 する方もいらっしゃるのですが、この日は全員入れました!

足を投げ出してゆっくり休憩。

午後の作業に向かう途中、素敵な差し入れがありました~!

「名取市海岸林再生の会」副会長の櫻井さんご夫婦が、

ボランティアの皆さんに食べてもらおうと畑でスイカを収穫していました。

「冷やして持って行こうと思ったけど、ここで食べたらいいね」と

みんなで道端でスイカにかぶりつきました!

包丁のない中、スイカを割るその様子はなんともワイルド!

グーパンチが飛び出したり、チョップをしたり。

見事に割れました~!!

櫻井さん、甘くておいしいスイカ、ありがとうございました!

スイカに力をもらい、午後も集中して草刈り。

途中こんなハプニングもありましたが……。

苗の周り50㎝を刈り取り、苗に十分な太陽の光が当たるようにと作業をしていましたが、近くで作業をしていた森林組合の職人さんたちが、月曜日にはこの場所の刈り残した部分を刈ってくれるというので、50㎝を30㎝に変更して作業を進めました。少しスピードアップし、目標だった3区画を刈り終えることができました~!!

苗の周り50㎝を刈り取り、苗に十分な太陽の光が当たるようにと作業をしていましたが、近くで作業をしていた森林組合の職人さんたちが、月曜日にはこの場所の刈り残した部分を刈ってくれるというので、50㎝を30㎝に変更して作業を進めました。少しスピードアップし、目標だった3区画を刈り終えることができました~!!15人でこれだけできるってスゴイ! リピーターさんが多かったのもありますが、大勢いたらサボってても分からないけど、この人数だとサボってもいられないと、それぞれに感じていた(私だけ?)ことが、大きなパワーになったのかもしれません。

みなさん、本当におつかれさまでした。

いつもは作業後にみんなで防潮堤に上がってまったり過ごすのですが、この日はなぜか若者だけ。仙台トヨペットの新入社員さんたちと大学生たちの若者チームが防潮堤の上から海を眺めている様子を、おじさん、おばさんチームは防風柵に腰かけながら眺め、まったり過ごしていました。

事務所に戻るとリピーターの皆さんがすぐに鎌を洗い、片付けをしてくれました!

事務所に戻るとリピーターの皆さんがすぐに鎌を洗い、片付けをしてくれました!さすがです!!

(事務所移転後に初めて現場に来たという手前のお二人は「朝、一瞬迷子になりました」と話していました。以前の場所に行って「あ、事務所がない」「あれ?誰もいない…」と不安になったようです。新しい事務所は、仮設トイレが3つ並んでいます。その横に水道があります。水も今までと違って“飲んでいい”と言われています。倉庫がまだ以前の場所にあるので、鎌などの道具は車に積んで、倉庫まで片付けに行かなければなりません。近く、倉庫もこちらに移動させる予定です)

仙台トヨペットの若者たちからは「いつもの仕事(車両整備より大変だったけど、また機会があれば参加したい」「自分は(この近くに校舎があった)宮城農業高校の卒業生で、震災以降こちらに来ることはなかったので、今回ボランティアに参加できて地域の再生に貢献できてよかった」といった感想が聞かれました。

また、岐阜から参加してくださったKさんは「所属組織で参加したことがあり、それからは自分の足で来ることを目標にしている。来るたびにマツが成長していることが感じられる」と話してくださいました。

“少数精鋭”で作業が進んだとのコメントもありました。

お互いにじっくりゆっくりお話をしながら活動できたのも

人数が少ないなりのよさだったと思います。

これでお盆前の活動は一区切り。ボランティアさんの活動は下旬に再開です。

広報室の林です。

今日はUAゼンセンのボランティアの皆さんと一緒に活動しました。

現場のボランティアには、一般募集の日にしか参加したことがなく、

平日に支援企業・団体で来てくださるボランティアの活動は今回が初でした!

作業は今年の植栽地の草刈り。

曇り空の下、比較的涼しい中で皆さん集中して取り組んでくださいました。

印象的だったのはゼンセンさんらしい差し入れ。

ゼンセンは組合員が140万人を超える産業別労働組合。

そう聞いてもピンとこない方も、今回参加してくださった傘下の組合の名前を

見たら「あ~!」と思うのではないでしょうか。

カネボウ労働組合、アシックスユニオン、クラレ労働組合、テルモ労働組合、

全東レ労働組合連合会、中外製薬工業労働組合、ヤマダ電機労働組合、アルペン労働組合、

ウエルシアユニオン、京王百貨店労働組合、ユー・エス・ジェイ クルーアライアンス、

カルビーグループ労働組合、日本介護クラフトユニオン、

オリエンタルランド・フレンドシップ・ソサエティー。

繊維や衣料、医薬品や化粧品などの製造や流通・サービスといった分野の

組合が数多く加盟している最大の産別労組なのです!

・・・で、見ていただきたいのがこの差し入れ。

分かりますか?

ディズニーのチョコレートやお煎餅(右上の箱の中)がたくさん!

お昼休みに「どうぞ~」とまわってきました。

お弁当を食べていた女性陣が「わぁ~」と集まってきます。

この差し入れで、午後からの作業のテンションが変わります。

【観察日記】やっぱり松葉!

こんにちは

海岸林担当の鈴木です。

東京では、小学校が夏休みに入った7/21から今日(8/3)まで、夏らしい綿あめのようなぽこぽこした雲が浮かぶ青空ではなく、薄い雲がひろがる30度以下の涼しい日が続いています。野菜は日照不足なのではないかと思います。

お日さまの強い光、適度に乾燥した土を好むクロマツにはあまりよい条件とはいえません。

入道雲が似合う抜けるような青空が戻って欲しいものです。

先日のブログ【観察日記】松葉

で紹介した、「観察中の松葉」の続報をお届けします。

まだ葉が小さく、いわゆる二本添い合った松葉なのかどうか判断がつきかねていた葉が、少し大きくなりました。

他のマツを観察してみると、葉が出ている茎のところからあちらこちらから松葉が出てきています。

今まででていた葉が子葉、いわゆる松葉が本葉にあたるのでしょうか?

このあたりのことは専門家の清藤先生に聞いてみます。

白いぽつぽつと見えているところから、おそらく松葉がでてくるのだろうと思います。

新しく出てきた松葉は今までの葉より色が濃く、太いように感じます。

太陽の光をいっぱいに浴びて、太くてずんぐりしたクロマツに成長しますように!