徳島からの応援メッセージ

こんにちは 海岸林担当の鈴木です。

プロジェクトが全国のみなさんにご理解いただき、ご支援いただけるのも全国にあるオイスカ支部の協力が大きいのだと思っています。九州、四国、北海道などの遠方から現場のボランティアに来てくださるのもオイスカ支部が繋げてくれているご縁なのだろうとありがたく思います。

四国支部では、8月1日~31日まで高松市瓦町市民活動センターで100枚以上のパネルを一堂に展示、10月3日~8日までヨンデンプラザ徳島でもパネル展を開催してくださいました。会場の確保から展示、広報に至るまで、東京の事務所スタッフでは到底手がまわらないところでプロジェクトの啓発活動をしてくださっていることに感謝です。

オイスカの内部組織に対してこのブログでお礼を言うのも・・・??という気もするのですが、オイスカ支部に属する支援組織であるオイスカの活動を推進する推進協議会の活動は、ご自身のお仕事の傍ら、ボランティアで取り組んでくださっています。本当にありがたく感謝しています(*^-^*)

10月3日~8日に開催したパネル展にご来場くださった方から、プロジェクトへの応援メッセージをいただきました。

改めて写真の持つ力を感じます。

こうしてパネル展を開催することで、プロジェクトの活動のみではなく、ほとんど報道されなくなってしまった東日本大震災のことを記憶の片隅から手繰り寄せるきっかけとなればと思います。

12月にかけて、四国でパネル展を予定しています。

詳細が決まりましたらインフォメーションでお知らせします!

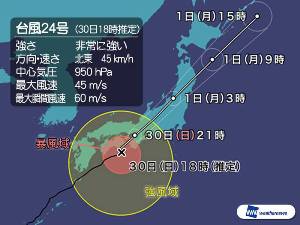

「風台風」と「塩風害」 ~10月1日台風24号の塩風害メモ①~

10月12日、UAゼンセン大阪府支部の定期大会での寄付金贈呈式に向かう車窓から、

9月30日から10月1日未明の、「風台風」と呼ばれている台風24号(チャーミー)の「塩風害」の様を見た。

通常「塩害地域」とは、太平洋側は海岸から2㎞以内、日本海側は7㎞以内。

雨が少ない風台風の特徴と、その進路の右側は被害が大きいことを痛感した。

車窓からは、神奈川から静岡、豊橋にかけて、山までの竹が枯れ、真っ赤になった杉もある。

充実した海岸防災林を育てるのは、こういう被害を軽減するためと思いたい。

去年10月24日の台風に続き2年連続だが、全国的な「塩風害」は稀とのこと。

後学のために、ネット上の報道を箇条書きしてみた。

・強風で巻き上げられた海水が内陸に及び、塩分を洗い流す雨が降らなかったため。

・電線と電柱の間には、磁器などでつくられた絶縁体の碍子が設置されていて、電気を通す塩分が付着すると、

電線から電柱に電気が流れる漏電が発生し、感電を防ぐために停電する仕組みになっている。火花が出ることもある

・東京・神奈川・千葉・茨城・静岡で電気設備への塩分付着が確認された(読売新聞)

・沖縄から東北で記録的な暴風(日本気象協会)

・沖縄や九州南部をはじめ、夜間は東海で119万戸、関東で50万戸前後の家屋で停電(ウェザーニュース)

・台風24号の4日後の10月5日、京成電鉄では電線からの出火が相次ぎ全線運転見合わせ

JR外房線など8路線や、東武野田線も遅れや運休が出た。(読売新聞)

・10月6日~9日にかけて、静岡県内で電線からの火花発生が300件以上。うち浜松で150件(産経新聞)

・10月7日以降、秋田県内の発火発煙160件(読売新聞)

・千葉県の農業被害は約17億円。最大瞬間風速が42mを観測した銚子市・旭市で大根4億6,000万円、

キャベツ4億5,000万円の被害(日本農業新聞)

・千葉の海岸から内陸12㎞のナシ園でも影響あり。キャベツや大根は2倍~2.5倍に跳ね上がる(FNN)

・「キャベツ・ブロッコリーは2・3月まで影響が続く。施設栽培の大葉も被災した(JAあいち)

・キャベツや大根などの露地野菜が年末年始に品薄となる恐れ。露地野菜の塩害は2年連続。

2年連続の不作で輸入物が定着しかねない。銚子市では内陸5㎞までの圃場に被害が出た(日本農業新聞)

・「全国で何らかの塩害被害があった」(ウェザーニュース)

一方、関西では、その前の台風21号などの「風害」がひどい。

京都の「根返り」の報道は聞いていた。車窓からも片鱗が見えた。

大阪環状線で一周しても、歩いてみても、家々の屋根にビニールシートが掛けられ、

街の木々は「根返り」し、伐倒処理したものが目立つ。硬い地盤を根が伸びることを考慮せず、

穴を掻き起こしせず、そのまま植えた人が悪いとも思えた。

・京都市内では「根返り」と呼ばれる倒木が起きた面積が少なくとも甲子園球場40個分以上(NHK)

・南港倍の産地の和歌山県みなべ市、町内梅畑の4分の1、約500haの梅の葉が通常より2ヵ月早く

落ち始めた。5㎞内陸の山間部まで被害。影響は予想できない。(NHK)

広報室の林です。

ちょっと古い話ですが……。

10月6日のボランティアの日、

クローバーが青々していたことに驚きました。

足元はこんな感じ。

長靴が埋もれてつま先が見えません。

8月は、雨が少なくてこんな状態だったんです!

近づいてみるとこんな感じ。

10月なのに、雑草たちに真夏のような勢いを感じました。

ツルマメも元気。

もう枯れ始めてもいい頃なのに……。

ボランティアの皆さんにご協力いただき、

今年最後のツルマメ抜き取り作業を行いました。

この時期にこんなにもツルマメと闘うことになるとは思いませんでした。

すべて取り切ることはできませんでしたが、

冬の間はボランティアさんたちの活動はおやすみ。

クロマツには自分の力で頑張ってもらうしかありません。

統括が言う2つの“カンプウ”の季節です。

乾燥した風と冷たい風。

乾風と寒風。

春にボランティアの皆さんが現場に戻って来た時

クロマツたちが無事に冬を乗り切った元気な姿を見せてくれますように。

11月17日(土)ボランティアの日 作業予告①

11月17日(土)ボランティアの日、毎年この日はやることが多く、

基本的な説明に時間を割けないため、リピーターを募集しています。

参加者が40名ぐらいにはなってほしいのですが、まだ申し込みは20名。

募集アピールを兼ねて、作業予定をお伝えします。

①クロマツ生長モニタリング調査24ヵ所(年1回)

*昨年の調査結果は、海岸林HPトップ「インフォメーション」

2018年5月16日に掲載しています。

*樹高と根元径を計測する、最も単純かつ大事な基礎調査です

*オイスカ緑化技術顧問の清藤城宏参事からプチ講義を調整中(中止になりました)

②10月1日の台風24号で動かされた防風垣戻し

*広域にわたって若干被害があり、モニタリングをしながら探して、もとに戻します。(若干で済みました)

③来春の根踏み必要箇所調査

*広域にわたって被害があり、モニタリングをしながら探します(できるだけ直してもらいつつ報告ください)

④閖上・飛行機誘導灯南側全体の不法投棄・一般ゴミ拾い(閖上は回収完了)

*ゴミ拾い専用のごみ袋を名取市からいただき、連携して処分します。

もし大勢集まって4つとも終わったら、個人的にはやっぱり溝切りやりたいです。

倉庫の整理、道具の点検は常にできているので、事務所の大掃除的なものはないでしょう。

終了後は希望者のみ名取駅付近で忘年会です。(竹灯り18時)

ここから参加もOK。

10月12日、UAゼンセン大阪府支部の定期総会の寄付金贈呈式に出席。

決定理由と関連はないかもしれないですが、年間2,300人近いボランティアの10%以上は大阪。

予期せぬ大きなご寄附はもちろん、超人的な働きをする特定失踪者問題調査会の方とともに

壇上に立てたことに、個人的には大変光栄に感じました。

せっかくの大阪。

翌日、オタクの休日のテーマは、1日でフルマラソンの距離相当を歩くこと。

サブテーマは、マラソンコースからは見えない、背後の道を。

最初は真面目にやってました。素直に裏道を。

20㎞あたり、ここまでやれば上等かな・・・

という事で大脱線。休日ですから当然。

面白そうな商店街をいくつもいくつも、

コース無視で奥の奥まで、気が済むまで。

先日久々「趣味は何ですか?」と聞かれ、「クロマツ」と言ってしまう前に、

「街歩き」と答えました。街に限った話ではなく、知らない場所を歩くことかも。

去年ギリギリで通過した30㎞、封鎖された34㎞地点の通過時は、記憶を蘇らせて。

37㎞地点の南港大橋は真っ暗で、歩道を探し切れず、トラックで危ないので引き返しました。

朝から歩いた距離はトータルは50㎞以上。肉離れのふくらはぎも痛くならず、小さな自信に。

ですが、途中、立ち食いうどん、ちっちゃいビールとたこ焼き。

終ってから、お好み焼きを。

溝切り ~来年の予告②~

これから数年は「溝切り」のウエートが少し増えると見ています。

作業は時期問わず。でも、4月~6月は根踏みとともに力を入れたい。

今年は、2016年植栽地、東京ドームほどの過湿地に、

LLサイズ溝、全長80m~200mを約10本完成。

その他、1ha×2ヵ所、小さい箇所を3ヵ所はM・Sサイズを碁盤の目状に。

ボランティアリピーターは腕を上げ、見本を見せるので、全体も上手になりました。

10月6日は「溝切りしたかった~残念」という声が複数。

名取の海岸林に関しては、今年は今のところ少雨に救われていると

言っていいでしょう。ですが、去年は10月末に3日で250㎜。

半年近く、大排水路の水は引かず。

対象地はキリがないほどあります。掘っても、また埋まることもあるでしょう。

ですが、植栽から遅くとも3年以内で、一通りの目処は立てたい。

降雨の8割は即排水。これが我々の考え方。

根踏み ~来年の予告①~

10月6日のボランティアの皆さんには、2つのことをお願いしました。

慣れている人ならいざ知らず、初めての人にも朝一番から、

ツルマメ抜き取りと、根踏みの両方を。

酷だったでしょうか。どちらかならもっと進んだかもしれません。

そうでもなかったようです。

根踏みを忘れる人が少なかった。140人がお互いにカバーする人海戦術。

来春、根踏みをする時は、ツルマメはまだないので専念できます。

でも、例え半日でも専念すると、案外堪えるのは実証済み。

今年の春、「いつもと違うところが痛い」と多くの人が言いました。

来月11月17日のボランティアの日は、生長モニタリング。申し込みがもう少し増えてほしい。

調査に加えて、その場で根踏みもお願いしつつ、必要箇所の洗い出しも始めます。

被害を受けやすい箇所はだいたい決まっている。傾向も見えるはず。

首都圏を中心に、塩風害による停電が起きたと報道されました。

「台風の後、数日後にこうなる」と、浅野さんも調べてくれました。

千葉では、成田空港と都心を結ぶ京成スカイライナーが運転見合わせ。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20181005-OYT1T50043.html

九十九里の海岸林は、マツくい被害で壊滅し、目下、再造成中。

千葉県キャベツ被害

https://www.yomiuri.co.jp/national/20181007-OYT1T50062.html

台風24号の特徴

https://this.kiji.is/422001342858003553?c=220450040231249399

雨が少ない台風の特徴なのですね。

1950年に宮城県林業試験場が、海岸防災林による内陸塩害防止効果に関し、

幅200mのクロマツ林は海からの塩分微粒子の97%を漉し取ると結論付けました。

名取では、最大瞬間風速32mで、防風垣が多少倒れたり、ずれたり。

2016年の竜巻で、防風垣170基が動かされたのに比べても、被害には入りません。

しかし、微妙な影響がありました。

植えて2年以上のマツの「一部」は一夜で斜めになり、根元には指一本入る隙間が。

佐々木統括は「掻き起こししないでくれ」と、行政に一生懸命言っていた

その理由が改めてよくわかりました。

大雨で土壌はトロトロに。そのうえ強風が吹き続けば、当然倒れる。

1年生苗はまだいい。2年生以上で重心が高い個体はとくに倒れやすい。

この程度の被害でよかった。

でも、焦ることはない。この時期は生長期ではないから。

どの場所が風の影響を受けやすいか、じっくり記録に残して、

来春真っ先に、ボランティアの皆さんと「根踏み」をしよう。

7.2mの高さの防潮堤が、どのような風を巻き起こすか、

また、いまの名取の海岸林の弱点も調べたい。

「怖いのは爆弾低気圧。塩害は点。爆弾低気圧は面的被害を出す」

えりも岬を手掛ける、ひだか南部森林組合の木村参事が言っていました。

秋は油断ならないものだ。本当の「被害」はこんなもんじゃない。

10月5日、UAゼンセン33名、6日、公募ボランティア140名の手で、

毎年恒例のツルマメ抜き取り総仕上げを行い、

今年の草との闘いは終了しました。

今年は名取市海岸林全長5kmがクロマツでつながりましたが、

私にとっては、それよりもプロ・ボランティアで植栽地70haを

怪我人もなく完了できたことのほうが嬉しい。

この両日は総仕上げと思っていましたが、思ったよりツルマメが多い・・・

植える前から闘い始めた2016・2017年植栽地は、通算4・5年続けねば。

ですが、最繁茂ゾーンをよくここまで減らせたとは思います。

これはボランティアのおかげ。本当にありがたく思っています。

5日は、半日で0.86ha、クロマツ約4,400本と広葉樹214本。

(UAゼンセン33名の午後は、溝切り80m頑張ってくれました)

6日は、終日かけて5.6ha、クロマツ約28,500本のお世話を。

いま、先日の台風で「風に回された」マツが多数。

両日ともにツルマメ抜き取りだけでなく、「根踏み」も並行。

二つの大事な仕事をしていただきました。

ボランティアの腕は毎年上がっています。

本当は、70ha・35万本全域が根踏み点検の必要箇所。

来春は早々に動き出し、根踏みと溝切りを行うことになるでしょう。

また来年頑張ればいい。

9月27日、プロによる下刈75haは、今期も事故なく無事完了しました。

松島森林総合、宮城中央森林組合の皆様に心から御礼申し上げます。

4月20日の植付・施肥・下刈と、半年ずっと通ってきた人もいます。

飽きただろうな・・・

先日ブログで「今年は今年の草刈り」と題して書きましたが、

それにしても、よく見ると毎年毎年の特徴があること・・・

「現地をよく観察して」と佐々木統括も言いますが、それに尽きます。

お盆前と後とでは、まったく違う姿になりました。

10月5・6日にボランティア180人が来訪。

毎年恒例、プロの手に負えなかったツルマメの残党探し、総点検。

残った箇所は把握しています。去年ほど歩くことはないとでしょう。

下草刈りの完全完了宣言はその後に。

それにしてもプロとボランティアの総力戦で、よくやったものです。

しっかり生長するでしょう。

毎年のことですが、彼等とは半年間会えなくなります。