【インターン】インターンの折り返し地点に立って

こんにちは、CSOインターンの柚原です。

9月も下旬となり、仙台は朝夜がかなり涼しく、寒暖差が目立つようになってきました。

そして、ばか(アレチヌスビトハギ)が現場で猛威を振るい、作業着を緑のドット柄に変えられている今日この頃です。

さて、今回は9月29日に実施したウズベキスタンの報告会について報告します。

そして、インターン開始から早3ヶ月経ち、折り返し地点に近づいているということで、これまでとこれからを考えます。

9月29日の報告会は、海岸林リピーターを中心に15名の方が参加してくれました。

雰囲気は緩く聞き手と話しながら‥という風に進めたかったのですが、この日は私自身の説明や場の回し方がかなり下手で、反省多めの報告会だったという印象です。

それはさておき、海岸林リピーターだからこそ?の、いつもとは一味違う現場の深い質問も多く、私自身も学びになりました。

今回少し焦点を当てたかったのが、アラル海の現場と名取海岸林の現場の比較です。

植林する樹種や場所、方法、目的、課題など詳しく見ていくと、実は共通点があったり、全然違ったりと、相違点が見えてきます。

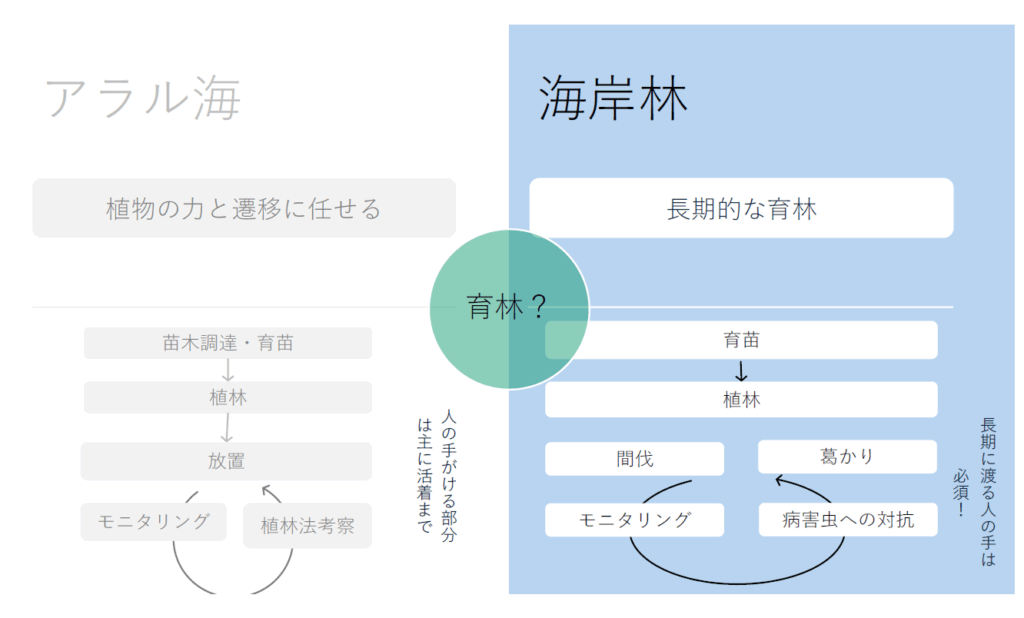

例えば、長期に渡った育林が非常に大事な海岸林に対して、アラル海では苗木活着までが1つ大きな勘所で後は植物の力と遷移に託します。

人という観点では、政府、林野庁との繋がりとプロ、ボランティアという輪が広く深い海岸林に対して、アラル海では政府、林野庁との繋がりはまだ薄く浅く、ボランティアという概念がかなり薄く人が集まらないといった現状が見られます。

海岸林リピーターが多いからこそ、海岸林の姿と比較することで、植林やプロジェクトに関して新たな視点や現状を知って頂けたら嬉しかったです。

そしてまた、国内外様々な場所でプロジェクトを実施しているオイスカにとって、それらを比較して捉えるという視点は非常に重要な1つだと感じました。

さて、インターン開始からの振り返りと今後についてです。

ウズベキスタンの現場で、カウンターパートを含め人との繋がりの薄さ、コミュニケーションや情報共有の不足を痛感してきた私にとって、海岸林では特にそのような人との繋がりが特徴的であると感じました。そこで今回のインターンではボランティアとプロジェクトの関係性に1つ焦点を当てながら関わってきました。

ボランティアとプロジェクトとの関わりは経緯も心持ちも千差万別。震災後初期から活動されている地元の方、飛行機で関西や九州から来る方、名取に移り住んで来た方、会社の社員研修で来られた方‥

彼らが何を考え、プロジェクトとどのような関係性を築いてきたのか、そういった個人的な部分を深掘りすることで、この海岸林プロジェクトを改めて捉え直し、そしてプロジェクトの未来を考えています。

インターン後半戦は、この方向性を基に実際にインターン生として、一ボランティアとして行動に移していきたいと考えております。引き続きよろしくお願い致します。