名取市で育林交流集会2025 「地域と紡ぐ森林づくり」テーマで海岸林を紹介

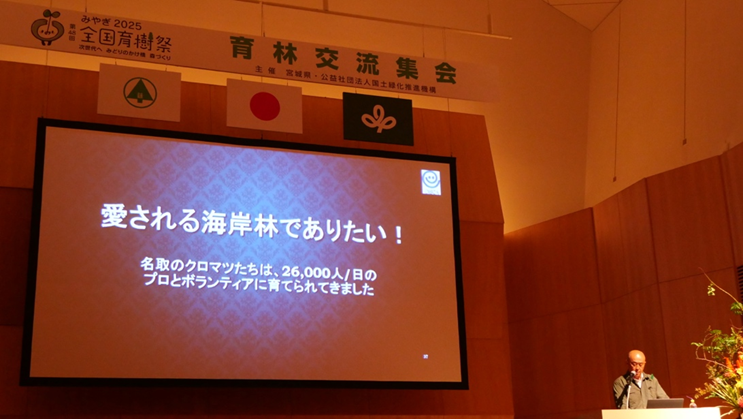

こんにちは! インターンの寺田です。今回は宮城県/公益社団法人国土緑化推進機構が主催の、育林交流集会に参加してきました。本集会は、10月5日に開催された、第48回全国育樹祭の併催行事として開かれたものです。「地域と紡ぐ森林づくり」~次世代へ伝えるメッセージ~がテーマで、オイスカからは「海岸林再生プロジェクト」を紹介する吉田部長が、プレゼンターとして登壇されました。

集会は、宮城県農業高校・科学部の学生さんたちの司会で進行されました。高温障害で弱ったサクラに散布する、「桜色活力剤」を発明した学生さんたちの発表は、とても興味深いものでした。森づくりが次世代へつながる様子を垣間見ることができたような気がします。

その後、漆を手がける小西美術工藝社の福田氏と、日本建築家協会の齋藤氏が登壇され、森を守り、育て、そしてそれらを有効活用するサイクルについてのお話しを聞くことができました。

三人目、最後のプレゼンターとして登壇されたのが吉田部長。

プロジェクトがかなりの規模で行われており、多くの方からいただいたご寄附の話になったときは、周りから感嘆の声が聞こえ、荒れた土地が緑になっていった写真が登場したときには、観客の方々の感心したようすが見られました。こうして海岸林を次世代に伝えていく場があるのは、とても大切なことだと思います。ですが、集会のような場所に来てくださる人はほんの一部。

先日インターンで開催したオンラインイベントで、「日本の森づくり」について議論したときに、「人手不足」という言葉が何度も登場しました。森林に携わる仕事の経済的や身体的な障壁という問題以外に、森林づくりに対する日本人全体の関心の低さが原因の一部になっていると思います。吉田部長がいつも「関心のなさにつける薬はない」と仰っていますが、海岸林において、そんな「薬」をつくってみたいものです。

客席にはベテランボランティアや「名取市海岸林再生の会」の方々の姿も多く見えました。現場だけでなく、集会のような場所に足を運んでくださる方々が多いのは、海岸林に携わってきたオイスカ職員のみなさんが、まさに「地域と紡ぐ森林づくり」を実践してきたからだと思います。海岸林の大切さを伝え、安全で楽しいボランティアを10年以上開催し続けてきたことのすごさを改めて実感し、その一部に関われていることを誇りに思います。

今回、この交流集会に合わせて名取入りしましたが、集会の前には浅野さん、インターンの柚原さんと一緒に、モニタリング作業も実施しました。クロマツがどれだけ伸びて、どれだけ幹が太っているかを計測していくのですが、前回のモニタリング時との記録と見比べながら数字を記録していくとき、1本1本がきちんと成長していることがハッキリ分かり、成果が現れていることで暖かい気持ちになりました。

しかしその後、クズに覆われたクロマツが完全に枯れ切ってしまっている場所に遭遇。分かってはいましたが、クズの繁殖力の前にクロマツはこんなに無力なのだな、と改めて感じました。冬に入り、クズも枯れ始める時期になりますが、来年はクズにやられてしまうクロマツの数が減って、すくすく育ってくれればいいなと思います。