「最も生育が悪いプロット」の改善に向けて ~消石灰散布の経過報告~

SOMPO環境財団インターン生(宮城大学4年)の和泉です。

今年6月、名取市海岸林で「最も生育が悪い」と言われている2014年植栽地の調査地周辺4haにボランティアの方々と消石灰を撒きました。この作業によって、酸性が強すぎる土壌をアルカリ性の石灰で中和しようという算段です。9月14日、石灰散布した場所のpH値のその後を調査した結果を報告します。

はじめに結果を述べると、

・pH値は特に変わらなかった

・消石灰が3か月経っても溶けていない

の2点に尽きます。

詳細は以下の通りです。

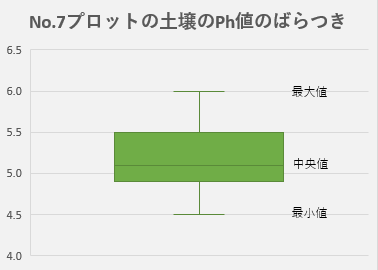

・計測数はプロットNo.7(消石灰を撒いたところ)を含む3ha内で計27地点。

・27地点の平均値はpH5.2。吉田さん曰く「散布前と変わっていない」。

・散布した消石灰が粒のまま残っていた。一部に溶けた形跡もあったが、そのまま乾燥して塊状になっていた。

この件について、私が所属する宮城大学事業構想学群地域創生学類の千葉克己先生にお伺いしました。千葉先生は農業分野でも土地改良や暗渠排水を専門としており、震災後は被災農地の除塩作業において最前線でご尽力された方です。

──────────

私の見立てでは土壌が緻密(硬すぎ)で通気性と通水性が悪いことが生育不良の原因です。

数年前、仙台市荒浜地区の植樹地(防潮林)でクロマツの生育不良のことを相談されたことがありました。このときも土壌の緻密さが原因でした。対策として土壌を軟らかくする深耕などをするようアドバイスしました。

消石灰は散布してから耕起して土壌の中に混ぜ込まないと効果は出ません。

緻密な土壌では、地表に散布して雨が降って一度は溶けても、土壌に浸透せず、再び乾燥してしまい、石灰は地表にとどまったままとなります。

まずは心土破砕に使うサブソイラなどを使って深さ30〜40センチまでの土を軟らかくしてください。うまく軟らかくなればそれだけでも改善すると思います。極端に酸性が強いところは消石灰を散布し、耕起して土に混ぜ込んでください。

土壌は物理性が一番大事です。これが改善しないと化学性もよくなりません。

───────────

以上をざっくりとまとめると、つまり

①土壌が硬く、通気性と通水性が悪いことがクロマツの生育不良の原因。

②消石灰の効果を発揮するためには、土を耕して、軟らかい土に混ぜ込む必要がある。

③土が軟らかくなればマツの成長そのものも改善する可能性がある。

となります。

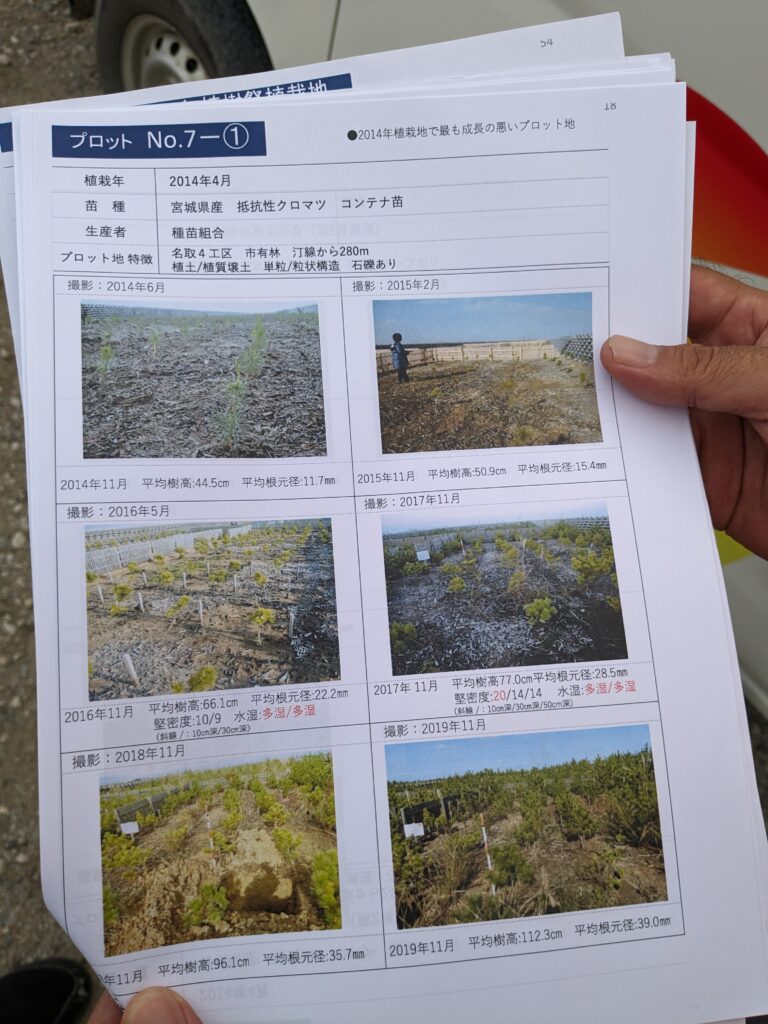

実際にNo.7プロットの過去の調査データを参照すると、ほかのプロットと比べて硬い土壌であったり、水はけの悪さが指摘されていることがわかります。

千葉先生の見立て通りならば、土壌の硬さが改善されない限り、消石灰を撒いてもほぼ効果はありませんし、クロマツの成長も乏しいままです。もちろん別に原因がある可能性も十分あり得ますが、「最も生育が悪いプロット」の改善につながる一つの手がかりにはなったのではないでしょうか。今後も引き続き調査が入るようなので、私もアンテナを張って観察していたいと思います。

【吉田より】

和泉君、卒論で忙しいところをしっかり調べてくれてありがとう。

この場所は2014年の植栽です。したがって、すでに根は広く広がっており、サブソイラなど重機で掘って石灰を混ぜることはできず、やむなく地表に撒いてみました。地表散布だと、地表から30㎝にも効果がないかもしれませんが。記録的少雨ということもあり、3か月たっても石灰が地表に残っていました。

多湿であることは間違いないと思いますが、なぜここだけこんなに生長が悪いのか、まだわかっていません。土の硬さは全体的にはさほどでもなく、もっと硬い場所もあります。phが低い場所はほかにもあります。ここでは、東京都立大院の川東教授と学生さんたちが調査をしています。「5m離れるとまったく様子が違う」と聞きました。その結果は、来春までに教えていただくことになっています。