3月9日(月) 環境省など主催「地域レジリエンスを高めるパートナーシップ」シンポジウム(東京会場&オンライン)に登壇

吉田です。宮城県庁森林整備課さんの計らいで、下記の行事に一緒に登壇することになりました。震災から15年の節目でもありますし、期待に応えられるよう支度します。オンライン聴講も可能です。よろしかったら、聴講申し込みしてください。

■タイトル:地域レジリエンスを高めるパートナーシップ ―つながりを生かした実践のヒント―

■日 時:令和8年3月9日(月)15:30 ~ 17:30(開場:15:00)

■場 所:国連大学エリザベス・ローズ国際会議場(東京都渋谷区神宮前5-53-70)

オンライン(ウェビナー)

■主 催:環境省、国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)

■定 員:会場参加:100名、オンライン:300名 ※事前申込先着順

■参加費 :無料

■内容・申込:下記、環境省HPをご覧ください。

https://www.env.go.jp/press/press_02385.html

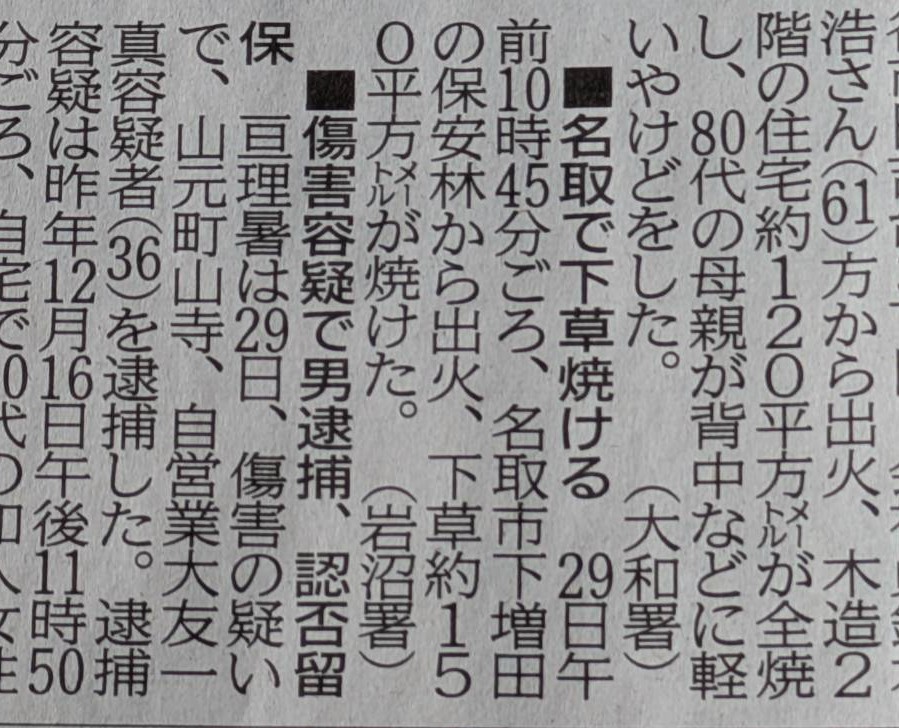

未必の故意 ~2度目の火事~

吉田です。残念ながら、1月29日(木)午前10時45分ごろ、名取市海岸林最南部の防潮堤沿い「北釜ゲート」付近の県有海岸林で、100㎡・クロマツ20本あまりを失う火事があったと、名取事務所佐々木統括から報告がありました。「消防車3台が出動。原因は閖上消防支所で調査中であるが、現地の状況からタバコ火からと推察」「県と相談し、補植も検討する」とのことでした。

統括からの報告メールを読んだのは、長野県木曽町からの帰京途中でしたが、その直後の1月30日、私も30年あまり関わっているフィリピン北部アブラ州でも、2023年着手でまだ植えたばかりの若齢木10haが被害を受ける山火事があって、とても心を痛めました。日陰一つない急傾斜の現場で、地拵え(植林前の整地)し、植林し、下刈し、手作りの防火帯をつくるのが、どれだけ大変なことか。現場のデルフィンさんにメッセンジャーすると、即返事があり、落胆が目に見えるようでした。牧畜・農業のために火を使うのは当然ですが、自身の消火能力と、風を頭に入れてほしいです。「山火事は日常茶飯事で、そのうち消える」という住民意識の改革は本当に難しいのです。フィリピンの村の中、町の中で山火事防止パレードしたくなりました。タイ北部も山火事シーズン真っ只中です。スタッフたちも住民向けの山火事対策ワークショップで、消火訓練も行っています。ちなみに、2月早々に、いまも火を扱って地拵えする宮崎県諸塚村に行きましたが、「火を扱えない男とは結婚するな」と林業の間で言われているそうです。

名取海岸林の植栽後10年で不審火は2度目です。前は植えたばかりの内陸防風林の横でゴミを燃やし、それが延焼して、記憶では270本を失い、空港のフェンスも焦がしていました。森林法、消防法、航空法違反…と思っていましたが、よく考えれば、刑法116条違反、つまり刑事罰ですよね。今回は地元ボランティアリピーターの方たちにだけ、山火事情報を伝えたところ、早速見に行って写真を送ってくれたり、新聞報道を確認してくれたり。私は今月27日午後まで動けないので、助かりました。その一人から「未必の故意」との言葉がLINEのなかにありました。私は知らない言葉だったのでアレコレ調べると、火の不始末やたばこのポイ捨てによる「過失」で火事を発生させた名取での2つの火事は、まさにこの言葉の通りの「失火罪」。確定的故意でなくても故意犯として処罰される対象にあたるということです。

名取海岸林の「周辺の」松枯れ被害木の放置による拡大、産廃投棄、ごみのポイ捨て、山火事・・・いまだ、名取の海岸林は愛されもせず、大切にされず、「オイスカにさせとけばいい」という本音まで見え隠れする現状。無関心と無理解との闘いが長く続くことでしょう。力不足を思い知らされます。ですが、心ある皆さんや、海の向こうの仲間とともに、めげず、あきらめず、粘り強く努力しようと思います。

【インターン】新春現場の作業より

お久しぶりです、インターンの柚原です。今回は1/17の活動報告をお伝えします。

年始の初の現場活動は1/16~18で行いました。公募ボランティアが集ったのは16、17です。

17日は、今夏の葛刈り作業に向けて、枝払いや柵の撤去などの現場整備を行いました。

福島からはイラストレーターで、海岸林に関わるイラストも手掛けているico.さんがいらっしゃり、作業をしました。

そして作業途中で行ったのが、葛と松枯れの現状視察。

名取の海岸林では複数の団体が活動をしているのですが、オイスカの現場を含めて、葛の繁茂によって松が枯れてしまっている場所が複数あります。

葛を放っておくとどうなるのか。その結果を、吉田さんは参加者に自分の目で見させて考えさせます。

松枯れについては、現場でボランティアを何度もしている人でも、意外にもなかなかその実態を正確に把握している人は少ないです。実際、オイスカの現場では眼に見える松枯れの被害はそこまで大きくはなく、作業をしていて実際に見るのは稀だからです。

吉田さんは、松枯れの被害の大きい区域にボランティアを引き連れ、丁寧に現場の状況を説明します。

さて、7月から始まったインターンですが、実はその期間は1月末までということで1区切りがついてしまいました。といっても、実は区切りをつけることができていません。その反省はこの後のブログにてお伝えしたいと思います。

それはさておき、実はインターンの2人で新たな試みとして12月からボランティアリピーターへのインタビューを行ってきました。

タイトルは「海岸林の“ひと”〜ボランティアリピーターの記録〜」です。

名取の現場の大きな特徴の1つは、ボランティアの受け入れが非常に多いこと。現場にはオイスカ職員、現場のプロなど多くの人が関わっていますが、圧倒的に人数が多いのはボランティアです。

今回はボランティアの中でも長年に渡って現場に足を運んでいるボランティアリピーターに焦点を当て、なぜ現場に来ているのか、その所以や思いを追っていきます。

これから数回に分けてその内容をお伝えしたいと思いますので、よろしくお願い致します!

【インターン】1/17-18、インターン最後の活動

皆さん、こんにちは。

インターン生の柴﨑翔吾です。

今回は、今後のクズ刈りなどの作業に向けて、マツの枝刈りを行い通路づくりをしました。

この半年間のインターン活動を通じて自分が体験できたことは活動のほんの一部でしかないのだと思いますが、インターン最後の活動で枝刈りを行ったことで、クズ刈り→ゴミ拾い→モニタリング調査→枝刈り(通路づくり)→また次の年のクズ刈りへ、という繋がりを身をもって感じることができました。

正直、インターンに来るまで私は、マツの木なんて植えてから少しだけ様子を見てあげれば勝手に逞しく育ってくれるものだと思っていました。本当に考えが甘かったなと感じます。クズ刈りから枝刈りまでのサイクルを何十年も丁寧に繰り返してやっと海岸林たちは私たちの手を離れていくんだということ、そしてそこには名前の残らない何千何万人もの方の協力があること、そんな、今ここで活動に参加していなかったら一生知ることができなかったかもしれないことを知ることができたのが嬉しいです。

半年間のインターンを通じて私が得られたものは沢山あります。

もちろん様々な細かい知識を得ることもできましたが、やはり私が得られた1番大きなものは、人との出会い、繋がりだと思います。始めは”インターンだから”という自発的でない感情であったり、”自分にできることをしたい”という正義感のようなものからオイスカの活動に参加していました。それがいつのまにか、”もっと色んな人と話してみたい、あの人の話をもっと聞いてみたい、仲良くなりたい”というようなオイスカのボランティアを通じて生まれる人間関係が大きなモチベーションになっていました。

人生の先輩として深く重みのあるメッセージをくれる方、仕事や家族との生活のリアルを教えてくれる方、大学生の自分と同じ目線に立ってくだらない話をしてくれる方、本当に色んな方がいましたが、普段は仕事を頑張っていながら休みの日にボランティアに参加して体を張っている大人の方々はもれなく全員格好良くて輝いていました。

私も就活が近づいてきて、将来の仕事について考える時間も増えてきました。もちろんどんな仕事に就くかも大事だと思いますが、その場所でどう過ごすのか、この部分を大切にできている方はやはり格好良いし、輝いて見えるのだと思います。

最後になりますが、吉田さん浅野さんをはじめ、私がインターンを通じてお世話になった全ての方々にこの場をお借りして感謝申し上げます。半年間、本当に有難うございました。

ここで得られた出会いや繋がりは一生ものです。私が目標とする格好良い大人になるためにこれからも精進してまいります。また、インターンとは関係なくまたボランティアに参加できればと思っていますので、これからもどうぞ宜しくお願い致します。

1月17日(土) 臨時ボランティア

吉田です。今年初めてのブログ「謹賀新年」が1ヵ月も続いてしまいましたが、名取北高校野球部の「21世紀枠」残念!!のニュースを、全国のいろいろな方から木曽で聞き、そのまま九州に出張中です。まもなく熊本震災から10年なので、少しの時間ですが現場を見ようと思います。

一つ仕事の報告を。1月17日(土)、今年夏の葛刈り準備を着々と進めるべく、20人のリピーターとともに誘導灯南側の「枝払い」をしました。二人のインターンもこの日が最終日でした。2月28日(土)で最低限やりたかった場所は終わると思います。この日は北高野球部とご父兄合計44名が来てくれることになってます。

独り言ですが、チェーンソーとバッテリーがなくなってしまいました…現場も探したんですが。そんな忘れ物するとは思えませんが、僕のことなので自信なく。でも、刈払機はちゃんとあるので、泥棒とも思えず…2月末まで探しに行けないですがもう一度探します。

ところで、3月14日(土)13:30~15:00の仙台防災未来フォーラムでの発表ですが、専門家として松枯れの全国第一人者として知られる森林総研の中村さん、市民代表としてイラストレーターico.さんに登壇いただき、半分はトークイベント的にと思っています。とくにリピーターの皆さんには「松枯れ病」をきちんと認識していただきたく、申し込みお待ちしてますね。翌15日AMは中村さんを講師に松枯れ被害現場視察します(リピーター限定で実施)。

(ユアテック相談役)が参加くださりました

あけましておめでとうございます。吉田です。東日本大震災から15年の節目の年となりますね。12月上旬から1ヵ月名取を離れていますが、早く作業したい気持ちです。年明け早々のインドネシア出張の準備をしながら、完全にのんびりしています。

今年のボランティアの動きをお伝えします。葛との戦いではカバーエリアが大きく広がります。皆さんの作業の有効性の証です。従来は名取市海岸林南半分はプロゾーンでしたが、ボランティアは北半分に加えて誘導灯以南を合わせると、全植栽地の約75%となります(笑)。まず1月17日(土)・2月28日(土)の臨時開催日には、誘導灯南側の葛繁茂地帯の「枝払い」作業を続け、5月末以降に備えます。全国からのボランティアの見通しとして、葛刈り1,000人以上体制に変わりありません。一般公募日ではリピーターの皆さんに北側の「残党刈り」をお願いすることもあるでしょう。

宮城中央森林組合、松島森林総合、名取市海岸林再生の会のプロ3チームは、①作業道・盛土法面・サイクリング道沿いの草刈り・除伐、②盛土上の林内作業道の草刈り・除伐、③一部防風垣の解体・集積、④内陸側盛土法面の葛薬剤枯殺、⑤石碑~誘導灯北側の葛薬剤枯殺などを受け持っていただきます。下の写真は、12月上旬、松島森林総合による空港真東での除伐作業です。今年からボランティア受け持ちとなる場所の下準備をしていただきました。入るには入れない場所でしたが、これで効率が上がります。

今年からは松枯れ防除対策も始まります。ボランティアの皆さんにもこの怖さを知っていただく機会を設けます。3月14日(土)PMには仙台未来防災フォーラムで、『宮城の海岸防災林のこれからを考える ~全国の好事例に学ぶ~』と題したセミナーを開催し、翌15日(日)AMには、外部専門家を招いてリピーター向け「松枯れ防除現場研修会」を行います。また下半期には、経験豊かな外部団体とともに、官民連携で「公募型現場研修会」を企画出来たらと思っています。

この他、市民に向けた森林環境教育などの新たな取り組みの提案もいただいています。従来通り葛との戦いを確実に進め、プロ・ボランティアともに無事故続伸を期して、万全の態勢で臨みます。

今年もどうぞよろしくお願いします。

【動画2分】ミヤギテレビで紹介されました 春のセンバツに『21世紀枠』で出場期待、東北地区候補に選ばれた記念の盾…名取北高校に(宮城)

吉田です。今朝、同校野球部顧問の榊先生から、TV放送の知らせが届きました。動画は約2分。ぜひご覧ください!

春のセンバツに『21世紀枠』で出場期待、東北地区候補に選ばれた記念の盾…名取北高校に(宮城)(ミヤギテレビ) – Yahoo!ニュース

来年2月28日(土)は、また野球部全員で作業に来てくれます!来年の葛刈り準備としての枝払い。頼りにしています!

【動画約2分】ミヤギテレビで紹介されました。津波で失われた海岸林を蘇らせる [海岸林再生プロジェクト]

「山林」No.1698(大日本山林会)に掲載されました

吉田です。東京農大の佐藤教授から推薦いただいて執筆し、大日本山林会からも転載許可をいただきました。読んでいただけたら嬉しいです。

「松枯れ防除実践講座」in宮崎(主催:日本緑化センター)

吉田です。2018年の秋田開催以来の参加です。最新の情報にアップデートしたいというのが参加動機です。今回は開催地が西日本ですから当然ですが、東北からは私含めわずか2名。もう一人の方は山形の方で、深刻な被害状況をコメントされましたが、遊佐町は空中散布をしっかり続けているそうです。結論として、回数を重ねて参加したいと思う研修でした。前の受講でヒントを得た作戦は作戦は色あせてなく、「将来の有力な選択肢」としてアタマに残っています。

「来年はぜひ宮城で!」と思いました。地元ボランティアリピーターの受講料をオイスカで負担して。じつは、東北の若手行政マンを誘ったのですが、会計監査に立ち会う必要があり実現しませんでした。佐々木統括に参加予定を伝えると、「勉強はいくらしてもイイ」と言われました。それに加えて「オイスカの立場と、行政、研究者、専門業者の立場はそれぞれ違う。学びながらも鵜呑みするな」と釘を刺されました。

普段は主催者側に立つことが多いので、参加者側に立つといつも新鮮に感じます。参加者は85名ぐらいか?すごい人数だと思います。私を含め経験が足らないから来た人も、行ってこいと言われてきた人もいるでしょうが、松枯れ防除を重要と考える人が大勢いることを心強く思いました。以下、このブログで共有したい講師のコメントを、少々箇条書きします。

・森林に疎い行政マンが増え、異動続きで知識経験がなく、自信をもって部下への指導も現場監督もできず、お金をドブに捨てるような工事が目立つ。

・「松くい虫」とは、マツを衰弱させたり枯らす害虫全般を指す。(生きているマツを枯らす)マツ材線虫病以外にも、(枯れた木、弱った木に侵入する)キクイムシ科・ゾウムシ科・カイガラムシ科・アブラムシ科など多数。クロカミキリも。害虫以外にも枯死の原因はある。すべてはマツ材線虫病かどうかを判定・診断することから始まる。マツ材線虫病に罹患したら助けることはできず、他のマツへの感染防止措置が必要となる。

・マツ材線虫病とは、マツノマダラカミキリとマツノザイセンチュウとの「相利共生」

・ニセアカシアは、マツを衰弱・枯死させる性質がある。(私も当然そう思っていますが)

・(重機などもアクセスしやすい)海岸林では、燻蒸より伐倒破砕・焼却が最適。宮崎はバイオマス発電に再利用。(当然のことながら)マツ材線虫病の被害マツの2cm以上の太さの枝条は漏れなくすべて処理すること。

・宮崎県は「被害要因除去事業」(県単独事業・県環境税)として、感染源となる懸念の高い民有林や「森林」以外(ex.民家・工場・・・)などでも伐倒駆除を実施。(*名取に置き換えると、高速道路沿い、空港施設内、古墳、川沿いの民有地など、たびたび枯れる場所が考えられるのか?)

・松枯れを1本見逃すと、来年10本枯れる。

・講義:「被害の鎮静化に至らない実態の背景と課題について」(本山直樹 千葉大学名誉教授)

農薬暴露によるとする健康被害の訴えは、思い込みが原因で、科学的根拠がない。実際の健康診断でも影響は認められなかった。

予防散布を中止すると被害が激増して松林は3~4年で消滅し、崖崩れや飛砂被害のリスクが増大。

この講義は初めて聞く話ばかりでした。これは受講しなかったら知らずじまいだったでしょう。2000年代にマツ材線虫病枯れ対策の薬剤散布中止が相次ぎ、その結果、各地の松林の壊滅に繋がったことは知っていましたが、今回その背景を知って驚きました。この当時、元農水省農業資材審議会農薬分科会長としてこの問題に対峙した本山先生は、その経験を赤裸々に語ってくださりました。

縦長の楕円形が特徴

マツノザイセンチュウは着いてませんでした

のフラス-1024x768.jpg)

(マツノマダラカミキリではない)