富士山の森づくり

日本人の心のふるさととして古くから愛され続けてきた富士山。

ところが、富士山の森の一部では病虫害などにより豊かな森林や生態系が失われつつあり、大きな問題となっています。

富士山の森を100年後の未来に残すため、多くの企業・団体と協働して活動を行っています。

活動の背景

2002年、富士山西斜面(鳴沢村)における山梨県県有林(標高1,600~1,700m)で、シラベ人工林にトウヒツヅリヒメハマキというガの幼虫が大発生しました。県有林約100haが被害を受け、葉の食害を受けたシラベは、光合成が出来なくなりやがて枯死していきました。一般に単純な組成(少ない樹種)による針葉樹の一斉造林は病害虫の被害に対して脆弱であると指摘されていましたが、本例でのシラベ人工林の枯死は、まさにその弱さを明らかにした事例となりました。

この被害を受け山梨県では2004年から、被害地の枯損木の除去、カラマツおよびミズナラの植栽、周辺シラベ林の帯状伐採、笹の下刈り、地掻きによる広葉樹の天然更新と、それによる針広混交林への誘導などで、富士山の自然景観にふさわしく、かつ公益的機能の増進を図る森林造成を目標とした整備事業を開始しました。しかし、植栽したミズナラは8割以上がニホンジカの食害で枯死、帯状伐採地では樹木の天然更新はわずかで、天然更新による早期の針広混交林化は困難であると見なされ、オイスカと協働による森づくりを開始する事となりました。

被害を受けたシラベの森

トウヒツヅリヒメハマキの幼虫

帯状伐採されたシラベの森

活動の目的

オイスカでは「自然と調和した発展を目指す」という理念のもと、行政・企業・地元住民・研究機関などと幅広く協働した森づくりを日本各地で進めており、そのノウハウを活かして2007年より「富士山の森づくり」活動を開始しました。

まず研究者や地元林業者、山梨県とともに現地調査を行い、それに基づいて森づくり計画を策定しました。周辺域の天然林に近い針広混交林で、生物多様性に富んだ強い森を目指しています。

プロジェクトが目指す森の姿

- もともと生えている針葉樹の大木とともに、植栽した広葉樹や天然更新した樹種による「青年期」の森林が成立している。

- 植栽した樹木の多くが種子を生産できるようになっており、森が自律的に維持されつつある。

⇒ヤマザクラの果実を食べにくる鳥が増えている。

⇒ナやミズナラの豊作年には、野ネズミやツキノワグマがドングリを食べに訪れる。 - 大きな木や小さな木によって構成されている。

- 近くの天然林と同じような生き物を育んでいる。

- シカは適正な生息数にあり、シカ対策は必要ない。

イラスト:蒲原久雄氏 設置看板より抜粋

活動地

本活動地のエリアは、富士山の北西斜面に位置しています。

・山梨県南都留郡鳴沢村字富士山8545-1

・県有林100ha(うち植栽面積38.9ha)

・標高 1540~1710m

・推定年平均気温 6.2℃

植生帯は、ブナ、ミズナラ、カエデ類により構成される温帯落葉広葉樹林と、シラべ、オオシラビソ、コメツガ類により構成される亜高山帯針葉樹林の植生帯。標高1,600mを境にした山地帯と亜高山帯にまたがっている点が特徴。

-568x600.jpg)

活動内容

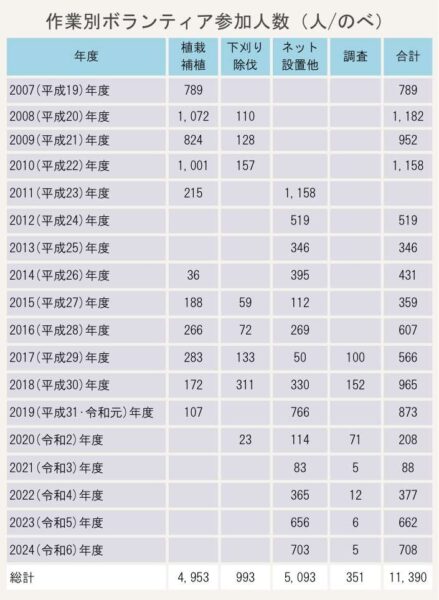

天然林に近い針広混交林、生物多様性に富んだ森を目指し、山梨県が帯状間伐を行った場所に、周辺地域で採取した種から育てた苗を、のべ42,822本(捕植含む)を植栽しました。またシカの食害を防止するための獣害対策を植林当初から実施、植栽の際には生分解性プラスチックでのガードを設置し、その後耐久性の強いネットを設置しています。毎年、モニタリング調査を継続しながら、必要な育林作業(下刈り、除伐、獣害対策ネット補修など)を続けています。

また、本活動の目的や内容を知っていただくことで森林や林業に関心を持ってもらうこと、蓄積された森づくりの技術やノウハウを知っていただくため、森林・林業者の会合や研修会等で、取組みを発表したり、講演を行うなどしています。近年では、森づくりを通じた啓発活動のフィールドとして、未来を担う子ども達に森林や自然との共生について学んでもらう環境教育の場や、新入社員の研修の場としても活用しています。

シカ害対策ネットを植えた一本一本に設置

「第13回世界林業会議」で活動について発表

森づくりを通した環境教育の場としても活用

![]() acebookでも富士山の森づくりの活動を投稿しています。ぜひ いいね! をお願いします。

acebookでも富士山の森づくりの活動を投稿しています。ぜひ いいね! をお願いします。

活動の特徴

世界文化遺産

2013年に富士山が登録された世界文化遺産の構成資産として、「富士山の森づくり」活動エリアも含まれています。当活動は、植生としての森林を回復する森づくり活動のみならず、その森林文化を含めた世界文化遺産を後世に遺していく活動でもあります。

また活動地域は山梨県県有林内に位置しており、基本的にすべての活動が県有林施策の中に位置づけられています。当初、一般のボランティア活動が実施できない経済林の指定でしたが、活動開始に際して2007年に山梨県が制定した「森林ボランティア活動取扱要領」が整備され、2011年には経済林から公益林へ区分変更されました。活動開始から現在まで本活動に多くの企業・団体が継続して参加している実績が、山梨県県有林における観光・レクリエーション利用の促進に向けた施策である「クライン・ヴァルト」制度にも結びついています。

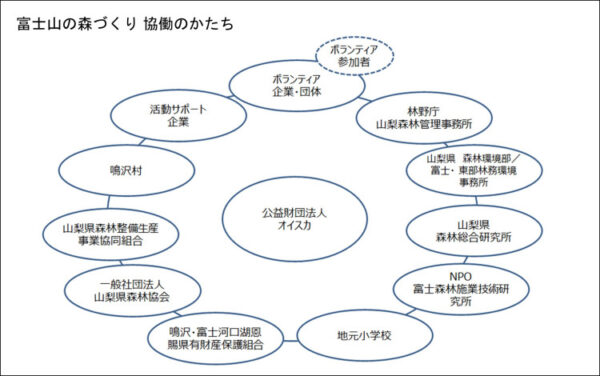

協議会方式

「富士山の森づくり」は行政、NPO、企業・団体、研究者、地元林業者などを含む多様なセクターが協働し、「協議会形式」をとって進められています。それぞれが有する知見・ノウハウ・資金・ボランティアなどのリソースを結集し、活動現地のモニタリング調査結果の共有、協議、対策立案、実行のPDCAをまわしています。そして、プロジェクトの活動成果も、地元林業の活性化、企業による木材利用の促進、研究者の研究フィールドとしての活用など、多面的に拡がっています。

2024年総会の様子

順応型管理

樹高の調査

植栽木がどのような状況下で生育しているかの把握

富士山2合目~3合目の刻々と変わる自然環境の中で、様々なモニタリング調査を継続し、 苗木の生育や生態系の状況を見極めながら対応した施策を決定していく順応型管理を行っています。

下記よりこれまでのモニタリング調査の報告内容をご覧いただけます。

参加のカタチ

協働による支援

当活動は「協働による森づくり」として、企業・団体・行政等の支援により森づくりを進めています。資金・知見・広報力・ボランティアなどそれぞれのリソースを活用した支援をいただいています。

様々なバックグラウンドの方が活動に参加

研修の場として、活動に参加

ボランティア活動は家族、社員の交流の場にもなっています

パンフレット、紹介記事

月刊「OISCA」に掲載された関連記事

2007年1月号 ~オイスカが目指すもの~ 協働による100年の森づくり

2009年6月号 活動継続の要となる「推進協議会」

2013年12月号 祝 富士山世界文化遺産登録を学ぶ!

オイスカのウェブサイト掲載記事

2020/12/13 「富士山の森づくり」推進協議会全国育樹活動コンクールで林野庁長官賞 ほか

2020/10/7 コロナ禍でも活動が進む 「富士山の森づくり」森の成長過程を知る鳥の調査もスタート ほか

応援のカタチ

オイスカ会員としての支援

当活動全体をコーディネートするオイスカは、公益財団法人として全国の会員(個人・法人)からの会費を 基礎財源として活動しています。また毎年、会員を対象としてボランティア活動を富士山でも行っています。

クラウドファンディングサイトなどでの活動の紹介

国内外のクラウドファンディングサイトなどで活動の取り組みを紹介。定期的な活動の様子もレポートでご覧いただけます。

■GlobalGiving

アメリカに拠点を置く、NPOが運営するクラウドファンディングサイト(英文)です。

以下より、「富士山の森づくり」の紹介ページをご覧いただけます。

キボウのカケハシ

■キボウのカケハシ

KDDI株式会社が運営する環境保全や社会貢献を行う団体を紹介し、応援できるサイトです。

以下より、「富士山の森づくり」の紹介ページをご覧いただけます。