がんばれ「The 犠牲木」

4月19日、現場を一巡しようと、仙台空港真東、北釜地区防潮堤の裾まで来て、

まず目に留まったのは、2018年5月に植えた海側最前列のクロマツ群。

これぞ「犠牲木」の立ち位置。しかも、ここに来るすべての人の目に留まる場所。

去年の秋の台風24号(10月1日)で、南東からの強い潮風と

飛砂に晒されたのでしょう。葉が変色し、葉の一部も落ちている。

でも、頂芽は曲がっておらず、一冬を耐え抜いた証。

この台風は「風台風」でした。

雨が少なく、海水を巻き上げる。

塩は雨で流されず、塩害を起こす。

この木々が一番前でみんなを庇うから、後ろが育つのが犠牲木。

この厳しい生きざま、わかってくれる人は少ないかもしれないけど、

僕がここに来たら、つい一声かける、気になる木になりそうです。

広報室の林です。

20日のボランティアの日は午前も午後も作業はただただ溝切り。

ひたすら溝を掘る作業なのですが、その中にちょっとした特殊任務があります。

それは苗木のお引越し。

向こうから柵の下を通り、まっすぐ溝を手前に伸ばします。

その延長線上には苗木があるので(スコップが目印)

この苗木を別の場所に移植しなければなりません。

移植先はこちら。

同じエリア内に枯れてしまった苗木があったので

これを引き抜き、ここを引っ越し先に決定!

ここに穴を掘ります。

根を傷つけることのないよう注意しながら

根にたっぷり土をつけた状態で掘りだし、ここに運びます。

隙間をつくらぬよう気をつけて穴に入れ、

しっかり根付くよう足で踏みつけます。

これで苗の引っ越し完了!

しっかりここに根を張ってくれますように!

広報室の林です。

先日散歩中に(日頃の運動不足を解消しようと、休日は2万歩歩くことが目標)

ふと街路樹の緑が気になってしまいました。

そこの割れ目からこんなふうに青々とした葉が出ていました。

くるくる巻いたように出てきている葉がかわいい!

何の木か、わかりますか??

見上げるほどの大きなイチョウの木。

高いところに伸びている枝にも少しずつ葉が開いてきていますが、

私の目の高さのところにもこんなふうに葉が出てくることに少しびっくり。

あの枝のところはどんなふうに葉が出てるのかなぁ??

プロジェクトがスタートしてからというもの

マツのことばかり見ていたなぁ。

マツはどんなふうに葉が出てくるのか、いくらでも

観察のチャンスがあるし、分からないことは清藤先生に聞こう!と

思うけど、マツ以外の樹木にちっとも目を向けてこなかったなぁとふと思いました。

マツのことだってまだまだ知らないことばかりなのですが、

そのマツだけでも本当に奥が深くておもしろいのだから

いろいろな樹木のことを知り出したら、おもしろくてたまらなくなってしまうのだろうなぁ。

そんなことを思いながら歩いたのは2万3,730歩。

おいしそうなものや楽しそうなものに向けてきた目を

これからはもう少し樹木に向ける散歩にしてみようかな。

4月20日 ボランティアの日

4月20日はボランティアの日でした!

参加者は63名、そのうち3分の2は初めて現場に来る方でした。

中には名取北高校の生徒さんやお父さんと一緒に参加してくれた中学生もいました。

若い世代が自主的に参加してくれるのはうれしいですね!

作業は3月同様、溝切りでしたが、今回は午前、午後と2回見学の時間を入れて植栽地を隅々まで見てもらいました。

成長のいい場所と悪い場所を見てもらい、溝切りの必要性をよく理解してもらえたと思います。

14℃と少し肌寒いくらいでしたが、作業にはちょうどいい気温。

前回に引き続き、作業場所は2018年の植栽地。

最初は慣れないスコップでの作業に苦戦していましたが、

徐々に慣れてすごく立派な溝が3本できました。

ツルマメ草などの雑草が出てくるまでは終日溝切りになりそうです。

暖かくなってきたので5月の中旬には出てきそうな気はしますが…。

来月からのボランティアの皆さんもよろしくお願いします!

吉田です ~久々のブログ~

年度末、年度初め、いまもとても多くの方からご寄付が続いています。

イラストレーターicoさんと、本部の鈴木和代さんの力作の新パンフレットと、

小林省太さんの「よみがえれ!海岸林」効果だと思います。

本当にありがたく思っております。

ボランティア申し込みも絶好調。

県立名取北高校の生徒さん??と思われる方たちからこの数日で10名以上。

今朝は、名取市区長会連合会さんからも6月に60名というお申し出。

今年は県民率が5割を超えるのは確実。

半年前、海外業務との二刀流が始まりました。

「(森林など)生態系を活用した防災・減災」

*ECO-DRR(Eco-system based Disaster Risk Reduction)というテーマ。

名取発、世界へという感じです。

昨日は世界のこと、今日(18日)からは名取と頭を切り替えながら、

新幹線で宮城に向かっています。

先日宮城は4月の大雪がありました。この時期の雪は湿っぽい。

雪折れしてないかな?溶けた雪で、現場の滞水はどうかな?

昨日は夜桜をゆっくり見れたけど、宮城の花はどうかな?

広葉樹の開葉調査も、補植結果も確認しなきゃ。

今年は暖冬。ツルマメは5月には出てくるかな?

一日早く現場入りした浅野さんは、今ごろホームセンターでお買い物。

スコップ30本、番線100m、スズメバチの女王バチを捕獲する誘引液づくりの素材。

今回の出張もやることたくさん。隅々まで巡視もしたい。

ウミガメの骨も見たいなあ。

広報室の林です。

先日、事務所にひょっこりやってきたのは見覚えのある男性。

よく知っている人なのに「森さん!」と頭が認識するまでに一瞬の間がある。

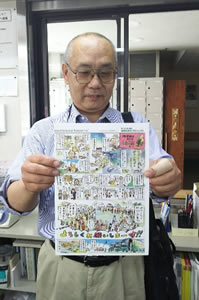

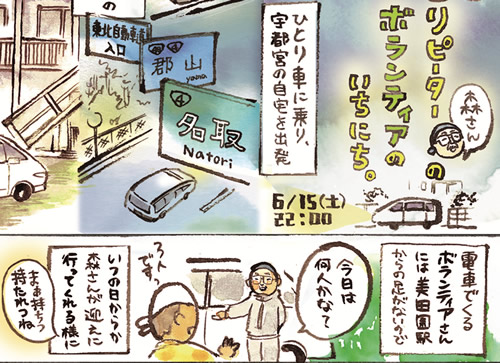

森さんは、「KAIGANRIN REPORT」として定期的に発行している

支援者さん向けのおたより「海岸林を巡る四方山話」の第一話の主人公。浅野から事務所スタッフに「マンガの人です!」と紹介がありました。

こちら↓マンガの一部。イラストの森さんとご本人、そっくりです!

暑い時間帯、歩いてきた森さんはお茶もコーヒーも固辞して

いつものにこやかな顔で持参したお茶で喉を潤していました。

吉田がいないタイミングだったのですが、

そういえばこれまで突然の来訪者はだいたい吉田がいない時だった……と。

「もしかして、みんなわざと避けて来てるのかなぁ?」と大笑い。帰られる前に吉田に証拠写真を残そうと、吉田の席で撮影。

机上がきれいなことに驚いた森さんに、「吉田は案外几帳面なんですよ。ほら」と

整理された引き出しまで開けて見せる女子たち。

森さんも「ちょっと見直した」と。

今回はご自宅がある栃木から出張でこちらに来ていたため

足を延ばして事務所にお立ち寄りくださったのだそう。

ありがとうございました!3時のおやつに、とお持ちくださったかわいいお菓子は、

3時を待たずに女子たちのお腹に!

森さん楽しいひとときをありがとうございました❗

今回もお世話になりました

こんにちは

海岸林担当の鈴木です。

しばらく鈴木のブログにお付き合いくださりありがとうございました。

ほぼ1年ぶりに名取の現場に行かせていただきました。

2014年に植えた松は、幹の成長っぷりに驚きました。根元は直径10cmほどです。

2015年に植えた松は、私たちが苗木を植えたすぐ隣、この苗木たちも1mほどに成長しています。お隣のお兄さんお姉さんたちに見守られながら元気に大きくなっておくれ!

2016年に植えた松は、今は成長がイマイチだけれど、ボランティアさんが排水用の溝をたくさん掘ってくれているからきっと今年は大きく育つはず!

2017年くんたちは、これからこれから!植えて2年はガマンの時、この春ぐーんと大きくなってね

2018年くんたちは、まだまだひ弱で葉っぱは力強い緑色ではなく黄緑色。それでも、この冬を良く乗り切ったね!

みんな元気に大きくなっているのも管理作業をお手伝いくださるボランティアのみなさんのおかげです。

こんなに手をかけ、目をかけてもらっているマツはないんだろうなぁ

あらためてサポートしてくださっている全国のみなさんに感謝です。

2人の子ども達は今回の宮城は何を感じて思ったことでしょう?

たくさんの大人とふれあう中で心が成長してくれるといいな・・・

大槻さん、ico.さん、人見知りの2人にお付き合いくださりありがとうございました。

次の宮城はいつになるかな?

鈴木からの宮城レポートはこれでおしまいにします。

長らくお付き合いくださってありがとうございました。

そろそろ吉田節ブログが読みたくなってきたころでしょうね(^^♪

プロジェクト開始当初から継続してご支援くださっている川崎市の井上さんからレポートが届きましたのでご紹介します。

*********************************

3月21日、恒例の里山ボランティア早野聖地公園お彼岸バザーに花木の苗と海岸林再生プロジェクトの写真パネルを出品しました。花木苗バザーは通算21回目、写真パネル展は通算70回目です。

里山ボランティアの仲間からの花の出品が今年は増えました。クリスマスローズ、桜草、えびね蘭、パンジー、珍しいところでは網笠ゆり、花を咲かせている中心に58ポットのお買い上げでした。額は小さいのですが、のちほど寄付金として里山ボランティアから届けます。

継続していることが大切と思っています。

「もう9年目ですか、がんばっているんですね」

「松の植林、こうやって見ると壮観ですね」

「キツネがいるって?アッ、本当だ」

子ギツネの写真は興味を示す方が多く、特に子どもさん連れにはアピールしていました。

寄付金パンフは持っていった140部は全て手渡し切りました。好天で墓参の人手もあったことが幸いしました。

4月に入った今は、近所のバラ苑5月7日~26日公開のお客様相手の写真パネル展と花木苗バザーの準備をしています。生前、「私の庭の花を好きなだけ持っていって海岸林再生支援バザーに使ってね」とおっしゃってくださっていた方の庭からいただいた「ムサシアブミ」「ブルーの花ニラ」「鈴蘭水仙」「ラッパ水仙」「園芸やぶ蘭」「アマリリス」などが新たにバザーに並びます。

バラ苑への通行路が変更されて人通りは少なくなる見込みだけれど、花木バザーだけに来たというリピーターもいるので、めげずに寄付金パンフ手渡し1000部をめざします。

(川崎市のクロマツお助け隊員・井上)

*********************************

井上さんのこの活動を通じて、どれほどの方がプロジェクトのことを知ってくださったでしょう?

マツのその後の成長を楽しみにしていてくださる方が少なくないことからも、井上さんの活動が与えている影響は大きいのだと思います。

私たちの手の届かないところで、広報をしてくださる井上さんはプロジェクトにとってなくてはならない存在です。

海岸林担当の鈴木です。

浜辺で発見したびっくりするもの。

小学5年生になった息子がレポートを書きました。原文そのままで記載します。稚拙な文章ですがお許しください。

*********************************

~ウミガメについて~

松を植えた所の近くの海の砂浜の波打ち際で海水と遊んでいたら、母親によばれた。

母親の所に行くと、ウミガメの甲らの骨があった波打ち際から50mほどはなれていた。

甲らの骨があった近くを少しほってみると卵らしいものや甲らの骨の一部などがでてきた。

ウミガメがかわいそうだったので、砂浜におはかをほり、うめた。

後日、東京に帰り、じむ所で吉田さんといっしょになにガメかを調べたら、

甲らに6対以上の肋甲板がある、

甲らが正円に近い、

とにかくりん板が多い、

5枚以上の椎甲板がある、

日本で見られる、

三陸でみられる

という条件にあてはまるヒメウミガメ(爬虫網カメ目ウミガメ科ヒメウミガメ属に分類、別名オリーブヒメウミガメ)かもしれないということが分かった。

じっさいに見つけたカメは

甲らに6対以上の肋甲板がある、

甲らが正円に近い、

とにかくりん板が多い、

5枚以上の椎甲板があるみたいだった。

その後、パソコンをいじくっていたら

『ウミガメの死体を見つけたら』というホームページがあった。

クリックしてみると『ウミガメの情報をください』と書かれていて、その下に『普段ウミガメに接する機会のない地域なかなか情報が得られないのが現状でした』と書かれていたので、三陸は北限くらいだったから、日本ウミガメ協議会事務局に報告しようと吉田さんが言い出しました。

*********************************

骨がみんなに見られちゃうとかわいそうだからお墓を作ってあげようよ~

お墓を作り終えると、防潮堤の上から吉田さんに「もう帰るよ~」と呼ばれ、駆け出しました。

しばらく行くと、「手を合わせるのわすれちゃったね」と言うので、少し離れたところからお墓に向かって2人で手を合わせました。

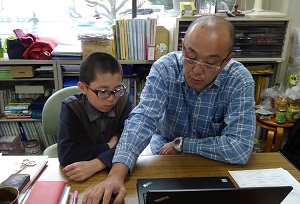

8日の月曜日は始業式の日、9時下校で早々に学校から帰宅した息子を連れて事務所に来ました。

家で書いてきたウミガメの原稿を吉田さんに見せると、ちょっと一緒に調べてみようか!と言い、

翌々日に6500字の原稿締切が迫っているにもかかわらず、息子につきあってウミガメのことを一緒に調べてくれました。

家でウミガメの原稿を書いたときには137文字だったので、吉田さんのおかげで3倍ほどの長さの文章になりました。子どもが興味を持っているときに一緒に調べ学習をすると興味が深まるのだと頭ではわかっているのですが、なかなかできないことを反省しました。

2人で調べているときは本当に楽しそうでした(*^-^*)