広報室の倉本です。

昨年の8月24日のボランティアの日を最後に(この時、大阪マラソンの寄付を募りました)、久しく現場入りしていなかったのですが、ようやく今回7/2~4の日程で名取市を再訪することができました。

あいにく、楽しみにしていた7月4日(土)のボランティアの日は、雨のため、午後だけ半日の活動になってしまいましたが、宮城県内の参加者の中には、大阪マラソンの応援&ご支援をしてくださった方や、マラソンを走ったことを覚えてくださっていた方もいらっしゃって、とても嬉しかったです。当日、実はマラソンの時に着ていたチャリティランナーのTシャツを着ていたのですが、ヤッケで隠れてしまい少し残念に思っていたので、なおさら嬉しかったです。

久しぶりの現場はといえば、やはり全体的にマツが成長しているのを間近に感じることができ、場所によっては、以前より大きくなったというのもありますが、少し密度がみっちりしてきた気がする、という印象でした。近くに立つとさらに迫るように大きく感じるマツもたくさんあり、前はこんなに威圧感があったっけ、と驚くような気持ちにもなります。やっぱり写真や映像で見ただけでは分からない……

7月3日、オイスカスタッフだけで、成長の悪い広葉樹に施肥。後ろのマツが壁のようにぬっとした存在感でした

さて、この日の作業は、先日の浅野さんのブログにもある通り、ゴミ拾いと広葉樹エリアの草刈り・施肥、溝切。心配していた雨も昼過ぎにはほぼ止み、午後からしっかり作業に入ることができました。

そのような中でも、作業をすると、やはり手や足もとはびしょびしょになってしまいます。普通の綿の軍手だったら大変だったなあと思い、さくさくと作業を進める周りの方々を見てみると、さすが何度もボランティア経験のある方々は違いました。

前回のボランティアにも来て下さったというSさんは、通常の軍手でなく、今日のために用意したというゴム手袋を着用! 加えて雨がぱらつきはじめると、ランニング用のポンチョもさっとかぶっていました。

また他の方も、軍手の上に透明のビニール手袋をつけて簡易的に防水仕様にされていたりと、2016年のブログにもあった『雨の日の装い』のように、あちこちに工夫が見られました。

特に、私が気になったのは、オイスカの小杉ミャンマー駐在代表のキャップについていた洗濯ばさみ。

ゴミ拾い中のひとコマ。左端の小杉ミャンマー駐在代表のキャップのつばに洗濯ばさみがついています

何に使うのだろうと思い尋ねてみると、上着のフードを被る時、キャップのつばに止めて脱げないようにするためだそうです。確かにせっかくフードをかぶっても、風などですぐに取れてしまい、気が散ってしまうことがよくあります。なるほど、こんなにシンプルな方法で解決できるんだなあ…

何気ない工夫ではありますが、こうした準備は、作業に集中し、安全に行うためにも、また、自分自身のコンディションを保つためにも大事なことだと感じました。

雨の日だけでなく、真夏の暑い中での作業も同じですが、まずは自分の準備を万全にして、マツのお世話に取り掛かることが大事ですね。

次回の現場入りに活かそうと思います。

7月4日 ボランティアの日レポート

こんにちは、浅野です。7月2日~4日まで名取に出張していました。

今回の出張で3週連続のボランティアの日が終わりました!

7月4日の天気は雨…。前日の予報で午前は土砂降りとなっていたので、

参加予定者に連絡を取り午後からの開催となりました。

午後も小雨が降ったりやんだりの中、約20名のボランティアが作業に取り組んでくれました。

作業はまたしてもゴミ拾い。他には広葉樹の施肥と久々の溝切でした!

今回は前回までとは違い、植栽地南側のゴミ拾い。結果は燃えるゴミが18袋、燃えないゴミが⑦袋。

大量の甘酒の缶や花火のゴミも捨ててありました。まるでいたちごっこですね…。

広葉樹の施肥は成長の悪いものにだけ。

先週のブログにも書きましたが萌芽更新を繰り返すだけで全く上に伸びていないものもまだまだあります。

これで少しは植えに伸びてくれるといいのですが…。

施肥終了後、場所を移動して溝切へ。

今回、溝切をした名取4区という場所は2014年に植栽されたものの水はけが悪く、

ほとんど成長していないマツが多くあるところです。

元々水はけが悪いということもあり、ここ最近の雨で大量に水が溜まっていました。

溝切りの説明の後、初めての方には作業箇所を指示した吉田。

そのあと「リピーターの人は必要そうなところを考えて掘って!」との指示とも言えない指示があり、溝切開始。

さすがリピーターの皆さん。それぞれ必要そうなところに散っていきました。笑

今回のボランティアの日はオイスカミャンマー駐在代表の小杉氏とオイスカパプアニューギニア駐在代表の荏原氏とそのご子息、東京本部から広報室の倉本さんと新人の碇谷さんも来てくれていたので、詳しいことはそれぞれがブログに書いてくれるはずです!乞うご期待!!

本部・広報室の林です。

7月3日、ボランティアの日を前に震災遺構などを訪問。

仙台市荒浜小学校は、近くに県の海岸林植栽地があり、

以前そこを視察した時に小学校が見え、

その際に聞いた話をブログに書いたことがありましたが、

見学したのは初めてのことでした。

津波の恐ろしさや避難された方の当時の様子など

多くを知り、多くを学べる場所です。

その中でも私があらためて感じたのは、地域の人にとって

松林、クロマツは本当に身近だったのだということ。

展示の中にあった「ハッピーあらはま」の中にも

それが感じられるものが多くありました。

写真のA~Dを拡大し、紹介していきます。

まずAから。このハッピーあらはまの説明があります。

2014年度に荒浜小学校の5年生が荒浜の復興のために

アイディアを出し合って作ったものだそう。

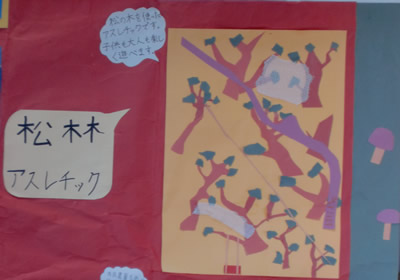

C:こちらは松林アスレチック。

私にはない発想!! 楽しそう!!

子どもって頭が柔軟だなぁ~。

そして、自分たちで独り占めしない精神。

「子供も大人も遊べます」と書いてくれました。

大人も遊んでいいんだね、うれしいなぁ。

D:松林の機能についても書いてくれてありました。

「きのこを取ったり、海からの風や波を防ぎます」

子どもたちにとっても、「かつてあったもの」ではなく、

「これからの未来にもあり続けてもらいたいもの」なんだと嬉しく思いました。

それから、こんな展示も。

「夏の海水浴のにぎわい」

「美しい松林の風景」

拡大しても見えにくいのですが

「いつまでも残そう この松林」

と書いてあるようです。

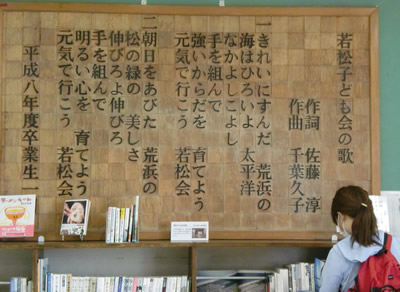

子ども会の歌がありました。

「朝日をあびた 荒浜の 松の緑の 美しさ」

歌詞にも「松」が出てきますし、

そもそも会の名前に「若松」とついています!

昔の荒浜の様子を紹介した展示の中にもありました!

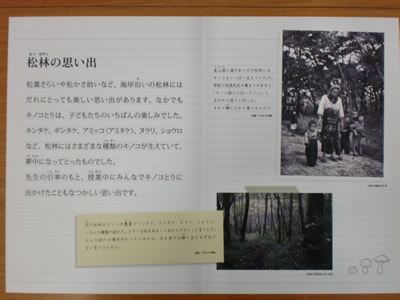

「松林の思い出」

地元の人からは必ず聞く「キノコとり」!

キンタケ、アミッコ(アミタケ)は特によく聞きます。

震災前の写真がありました。

荒浜のまちの部分を拡大してみます。

こんなに海の近くまで家が並んでいること、

そして家があるところは松林の幅が狭いことに驚きました。

海側から撮影した写真を見ても住宅のところは

海岸林が薄くなっているのが分かります。

それでもやっぱり松林に親しみを持って生活していたこと、

そして、地域の復興のためには欠かせない存在だと思っていることが

展示の中から感じられました。

私たちは海岸林の再生に取り組んでいますが、

コロナ禍の中、「再生」について考えさせられます。

コロナが落ち着いても、アフターコロナの社会は

変容を求められ「元の生活」にはきっと戻れないし、

もっとよくしていかなければいけないのだと思います。

海岸林の再生も「元の状態」にするのではなく

より強靭にしていかなければならないし、

そのためには地域の人たちの松林との付き合い方も

変容が求められるのかもしれない。

「再生」は「元通り」よりもっといい状態にすること。

さらには新しい価値観を創造することも必要なのかもしれないと

そんなことを考えさせられた震災遺構見学でした。

ボランティア再開も、すでに定員に達し、締め切らざるを得ない日が多数・・・

7 月 18 日 (土) 50名 つぼ刈り、ツルマメ草抜き取り、溝切り、ゴミ拾い 締め切りました!

8 月 1 日 (土) 50名 つぼ刈り、ツルマメ草抜き取り、溝切り、ゴミ拾い 募集中!※公募日追加しました

8 月 22 日 (土) 50名 つぼ刈り、ツルマメ草抜き取り、溝切り、ゴミ拾い 募集中!

9 月 12 日 (土) 50名 つぼ刈り、ツルマメ草抜き取り、溝切り、ゴミ拾い 締め切りました!

9 月 26 日 (土) 50名 つぼ刈り、ツルマメ草抜き取り、溝切り、ゴミ拾い 募集中!

10 月10 日 (土) 50名 、溝切り、ゴミ拾い 締め切りました!

11 月14 日 (土) リピーター50名 モニタリング、ゴミ拾い 募集中!

毎年年末年始に公募開始し、その直後から申込みいただいています。この盛況、ありがたいやら、申し訳ないやら・・・

コロナ対策として上限50名という縛りを設けたため、申し訳ないという気持ちが強いです。県外からのボランティア受け入れを再開したにもかかわらず、公募日の半分がすでに定員に達し、締め切らざるを得ない状況です。去年までは120人でも180人でも受け入れていたのですが。今年は異例の状況。大勢参加する法人支援者には、単独で別日実施をお願いしていますが、先々から予定して備えていた場合は変更してもらうわけには参りません。

そんな我々を応援してくれているのが難敵「ツルマメ」。今年は随分のんびりしています。待ってくれたみたいです。探さないと見つけられません。きっと、後半勝負となるんでしょう。

小林省太さんの出版計画について

「よみがえれ!海岸林」Vol.12の初稿が届きました。

私はいつも真っ先に拝見する機会をいただきますが、赤字を入れるような読み方をする必要はまったくありません。元日本経済新聞社論説委員の小林省太さんが、「あくまでも自分の責任で」という気持ちで書いてくださっています。これがプロという姿を間近で拝見しています。2018年7月以降、これまで11回の連載、初稿はいつも一人になって一気に拝読します。泣きはしませんが、毎回込み上げてくるものがあります。当時を思い出すのはもちろんですが、ご縁をありがたく思って。

「よみがえれ!海岸林」バックナンバー

小林さんとの出会いについては本文に記述がありますが、「海岸林再生プロジェクトの記録を残すということに力を貸していただきたい」とお願いをするなかで、相互理解に何度も時間をいただきました。佐々木統括を口説いた時と同じです。お願いの主旨は初っ端にお伝えしたと思いますが、神田小川町の居酒屋では、「吉田君は随分時間をかけるねー」と言わせてしまったり(笑) そして新聞社退職後の2016年4月、週1・2回東京本部で取材準備などの仕事をし、現場に年10回以上足を運んでいただく「海岸林チーム」に加わっていただきました。以後、最初の2年間は、先々を見据えた取材の積み重ねと、我々とまったく一緒に現場実務の日々。「僕はこのプロジェクトの正しさを証明したい」と言ってくださったことも覚えています。つい先週は「いろいろな所に行かせていただいたけど、その機会が役に立ったと思うねー」と小林さん。ただただ、光栄です。

今秋のVol.13が最終号になります。そして、小林さんは「将来を担う中高生にも読んでいただきたい」というコンセプトで、今年11月末ごろ出版を予定しています。「印税を寄付してもらったら」と言われたことがあります。ですが小林さんは「印税不要。その分定価を下げて、出来るだけ多くの方に手に取っていただきたい」とおっしゃっています。チーム海岸林一同、感激しています。したがって、オイスカへの寄付システムもありません。我々はそれを出来るだけ買い取り、少なくとも宮城県内の公共施設などに寄贈するなど、全国の海岸防災林の存在意義を伝え続けることに役立てたいという気持ちです。

先日のブログで浅野さんがお伝えした通り、東京本部では彼女はもちろん、鈴木和代さんが才能を遺憾なく発揮して、マツクイムシのメカニズム、海岸林の防災効果・・・など、およそ出版社編集担当並みの「名アシスタント」を務める日々が続いています。授業の参考図書にも使ってもらえるようなものになるでしょう。

震災から10年目。ありのままの事実と経過、確かな裏付けをもとにした、半永久的に役に立つ傑作になると思います。どうぞご期待ください。

出版後も、オイスカ拠点のほか各地でのご講演、活動報告会を続けていただきたいと思います。もし、機会があれば、オイスカ本部海岸林チームまでご相談ください。

広報室の林です。

先日、大日本山林会発行の会報『山林』の6月号に

東京大学名誉教授の太田猛彦先生が

「平成時代における治山事業の変遷」を

寄稿されているのを拝見しました。

http://www.sanrinkai.or.jp/bulletin/ (目次のみ)

治山事業における専門家の見解の違いから勃発した

バトル(笑)を太田先生らしい切り口で紹介しており、また、当プロジェクトを

評価してくださっている先生の言葉にも強く励まされました。

そのバトルの一つが東日本大震災後の海岸林再生における

樹種の選定でした。現在編集中の「よみがえれ!海岸林 Vol.12」

の中でも小林省太さんが触れていますが、当時は、「タブノキ」を

推す声があり、国の方針に則り、クロマツを植える準備をしていた

オイスカにもずいぶんいろいろな質問や意見が寄せられました。

(と、柔らかく表現しましたが、吉田は夢に見るほどストレスだったようです)

吉田も当時のことを、「振り返りブログ」に記録しています。

http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/?p=2796

別にタブノキが悪いわけではないのですが、

私たちはやはり海岸にまず植えるのはクロマツと思っています。

オイスカでは、いずれクロマツが成長し、海岸林となったら

内陸側に広葉樹が自生することを想定し、その母樹となるよう

一部だけ広葉樹を植栽していています。

先日、ボランティアさんに草刈りをしてもらう前の下見の際、

吉田がこんなものを発見!!

広葉樹植栽エリアのタブノキの根元からクロマツが

ニョキニョキと伸びてきているのです!

もっと近づくと……

タブノキの根元に落ちた

クロマツの種子が伸びてきたのですね。

『山林』や『よみがえれ! 海岸林』でタブノキ論争を思い出していた

タイミングだったので、思わず浮かんだのが

「タブ VS クロマツ」対決

繰り返しますが、タブが悪いわけでも憎いわけでもありません。

ただ、「クロマツがんばれ~~~!」と

心の中で思っているのはなぜだろう(笑)

2本がどんな成長をしていくのか楽しみです。

いろいろなものに遭遇します。これが巡視の楽しみです。

でも、楽しいと思って共感してもらえないでしょうね・・・後々のため、生き物の記録も都度ブログに残すよう心がけているので、淡々と写真報告します。

林室長と現場にいるときに「あ、ハヤブサだ」と思って真剣万剣に叫んだら、カッコウでした。それ以来よく見るので、そのたびにボクらには「アッホー」って聞こえ、そのたびに室長にバカにされています。

世界に誇るキンチョール( vs マツカレハ )

今年は「虫」が多い? 良くも悪くも。

ボランティア受け入れ準備で真っ先に目についたのが「マツカレハ」

こんなに発生したのは初めて。いわゆる森林害虫です。幼虫は松の葉を食べて、蛾になります。

浅野さんも林室長も現場で何かに気付くのが早い。すごく大事なことです。

「わたし、ムシ嫌いなのに・・・」と言いながら、即ネットで「調べる」のが浅野さん。

二人とも、プロです。これぞオイスカ。

そこでオイスカ・再生の会が大好きな、世界に誇るキンチョールで対抗。一番安価 (笑)

軽くひと噴き。省エネ。無駄に使わない。しばらくすると、もんどりうって落下。わざわざキンチョールを持たなくても、落として踏みつぶせばいいだけですが、数が多いので仕方なく使いました。

発生個所は局地的。でも、1本のマツに5匹ついているときもあり。1匹いるとその周囲には必ずいます。

ボランティアの人が毛虫の毒にやられないよう、見つけたらキンチョールしますが、我々の現場は庭木の一本松ではないし、鳥も食べているんじゃないかとも思うし、大勢に影響ないと思っています。でも、2日で100匹以上殺しましたね。局地的に、いるところには集中的にいるのが分かったので、対処しやすいと思いました。

6月20日、27日と宮城県民だけで再開しましたが、7月18日からは県外からの受入も再開します。ただ・・・この日はすでに定員に達しています。コロナ対策として新たに人数上限を設けざるを得なく、春の時点ですでに申込んでいる方が多いためです。したがって、現時点でお申し込みが可能な公募日は8月1日、8月22日、9月26日、11月14日(リピーター限定)のみになります!大変申し訳ありません。

宮城県民の皆さん、7月4日(土)はまだ空席だらけ・・・あと40名です!!まだ、宮城県内もボランティアに行こうという空気ではないことは、支援者からの情報などから肌身で感じています。今年のツルマメは待っていてくれているし、焦る必要も、慌てる必要もないと思っています。最近とてもうれしいのは、リピーターの当日飛び入り参加が多いことなのですが、申し込みは当日直前でもいいので、ちゃんとしてくださいね。過去の植樹祭や行事等でも多発し、苦戦したことを思い出しました。

それはそうと、7月4日はオイスカのミャンマー駐在代表、パプアニューギニア駐在代表(ともに日本人。海外キャリア約30年)とオイスカ本部の新人職員が初めて現場入りします。参考まで。