ボランティアの日レポート 早く来たら…

ボランティアリピーターさんの中には、遠方から来られる方も多く、

夜中に車で出て、朝早く着く方もいます。

毎月参加してくれているMさんは、栃木から車を走らせ、

名取事務所に着いてから 車の中で仮眠をとり、活動に参加してくれています。

そんなことでMさんは、私たちスタッフが着くときには準備万端で待っていてくれます。

この日もMさんいるかなぁ?と楽しみにしながら行ったのですが、いない…。

あれ?どうしたんだろう??と思っていると10分後にMさんの車が。

後部座席を見ると、参加者が数名。さすがMさん。

私たちが着くよりも前に美田園駅までボランティア参加者を迎えに行ってくれていたようです。

「おはよー。んじゃ、もう一回行ってくるわー」

と、もう1往復。本当にありがとうございます。

チーム草加の皆さんも夜中に車を走らせ、名取事務所で朝食をとり、準備ができると…

何か手伝うことあるー?と聞いてくれるのです。今回は、作業で使う割りばしの本数確認をしてくれました!

お願いする前から、率先して作業をしてくれる皆さんに感謝です!!

早く来たからといってダラダラすることもなく、早く来たからこそ手伝うよ。と言ってくれるボランティアの方に支えられているなぁ…と実感しました。

ボランティアの日レポート 嬉しかったこと

今年も11月までボランティアの日を設けています。

今年度最初のボランティアが4月15日(土)に行われました!

参加者は79名。作業については林室長のレポートで…。

今回嬉しかったのは、なんといっても地元、名取北高校(以下、北高)の生徒さんが

自分でネットから申し込みをして参加してくれたこと!

2月末に吉田担当部長の話を聞いて、参加してみたくなった、と。

海岸林チームは申し込みの若者と思われる名前を見た時点で、

「北高生かなあ…」と思い、校長先生に確認。

やっぱりそうでした。嬉しいねー、と大喜び。

もう一つ嬉しかったのは、香川から来てくれた個人の参加者さん。

この方は1月に行った香川の報告会に来てくれていて、

話を聞いてボランティアに参加したいと思いました、と。

わざわざ香川からお一人で。本当にありがたいですね…。

7万本植栽開始 ~職人さんたち~

4月17日(月)、2014年から数え、4回目のプロによる怒涛の植栽開始。

今年も宮城中央森林組合、名取市海岸林再生の会、オイスカでタグを組みます。

7時に来た人が数人。

現場初日は特に早く来る。そういう人は決まってる。

ありきたりだけど、昨日そういう人へのコーヒーを買っておいたので一緒に一服。

林業会社時代、発注者からの垣根のないちょっとした気遣いが妙にうれしかった。

徐々に集まってくる。

「お久しぶりです」「一年ぶりですね」と再生の会や私たちへの挨拶が飛び交う。

見知らぬ新しい現場に初めて来て、ぶすっとした(ように見える)新顔もある。

8時半から造林講習会。

寝てるような態度、タバコを吸いながらリラックスしてる人、

この業界はだいたいこんな感じ。相当マシ。机に伏して寝ていないし。

佐々木統括の説明は、私なりに一言で言えば、愛情。

プロレベルの基本中の基本を繰り返しつつ、「山での汎用性もある応用」も話す。

聞く側の経験と力量の差や、人材育成を強く意識した説明をする。

いわゆるデキル人たちは、そういう説明の時、頷くような表情をして聞いている。

発注者現場監督から、安全も含めこんなに一生懸命、説明される現場はまずないだろう。

10時、現場で実務講習。

植栽だけでなく、海岸林での刈払機の使い方も実演。

座学含め、「何を監督、目配せしろ」と私に言われていると思って聞いていた。

プロは、実は過去仕事した場所を見たいものだ。

「よく着いてるねー」(森林組合D班長)

この一言を発した後は、もう去年のことは忘れる。そのスピードもやたら速い。

午後、植え付け開始。

あっという間に進む。とにかくデキル人たちは、何よりここ、第一歩目が速い。

考えている時間、相談・議論・再確認している時間がないどころではない。

たぶん、ほぼ何も考えていない。

森林組合現場代理人とともに、新顔の植え付けに注視した。

やはり浅植が多い。浅いと言い過ぎると、首だけ地上に出ているような超深植えになる。

「ウンコ漏れそうなんすけど。トイレどこですか?」(卵でもプロがそれ聞くか?)

「そこらへんでして」

→鍬持って、防潮堤の向こうまで行った。そんな遠くまで行かなくても(笑)

それぞれが点検したにもかかわらず、唐鍬のクサビが3本も抜けた。

こういうのも初日ならでは。日々、無駄は減ってゆく。

こうして植付は22人、3,500本、0.7ha、一人平均159本(3時間)。

別働隊、苗木出荷の名取市海岸林再生の会10名の一日は終わった。

再生の会のこの本数出荷段取りは、見事に早かった。

仕事が終わった途端、解散直前、じゃれ合う呑気な職人2年目の若い衆を横目に、

「俺は300本植えるのに、100本の奴もいる」

ベテランの一人は憤懣やるかたなく、やっぱりそう言っていた。

(相当な四捨五入・・・3時間で300本ということもないだろうけど)

20人を超える人たちの一言一言をよく聞いていると、トゲも、トゲトゲもある。

気を使って使って使いまくって、結局何を言いたいのかわからないのとは違う。

男同士が角突き合わせるときも来る。けんかの仲立ち、またいろいろあるだろう。

あらためて、林業会社在職当時を思い出す。

土から離れない人たち。

仲間を信じて、また一緒に頑張ろう。

なんと人間臭いこと。何の苦労とも思いません。

連休前に、50,000本は終わるかな?

4月15日(土) ボランティア報告

今年度、1回目のボランティア参加者は79名!

作業終了後の記念撮影もなかなか全員がおさまらず一苦労。

今回のメインの作業は5月に予定されている植樹祭の準備でした。

名取市民500名が1万本のクロマツを植えるのですが、

その植える場所を示す印となる着色された割り箸を

1.3m間隔で刺して行く作業です。

15人程度のグループを5つ作り、1班2000本を目標に作業に臨みました。

草刈りなどは年じゅう行っているし、注意事項だけ守ってもらえれば誰にでもできる作業ですが、「割り箸さし」はそうはいきません。

小さな区画に区切られた植栽地のすべてが正四角形ではない中(うねうね、くねくね曲がっているところもたくさん!)、3本のロープを使い、まっすぐに植えられるように測量するのはなかなか難しい作業。(詳細はまたあらためて説明させていただきます)

写真は最も熟練度の高かった3班。各班に渡された2000本の割り箸を午前中のうちに消化。1500本程度しか終わらなかった班もある中、2200本を終えました。この仕事の速さ、割り当てられたエリアが比較的まっすぐだったことに加え、「測量士補」なる資格を持ったスーパーボランティアさんを班長に任命したことが大きな要因と思われます。

ほかにも植栽地の整備もしていただきました。鉄くずや大きなゴミ、大きな石などを、防風垣の中に移動させるのですが、あまりに大きな石は防風垣の隙間からは入らず、みんなで「よいしょ!」っと防風垣を傾けて、下から入れ込みました。

午後一番は育苗場の視察。

この春海岸デビューする苗木たちも元気に育っていました!

育苗場での説明を聞いた後、海岸に移動し午前中の続きを終え、これまでの植栽地を視察しました。

この写真を見ても参加者が大勢いるのが分かっていただけるかと思います。

「前に来た時より大きくなった!」

「こうやって続けて成長を見てるといとおしく思えますね」

何度も来てくださっているボランティアさんの言葉がうれしかった!

いろいろな企業・団体の企画で参加した方もいれば個人で来られた方もいて、

スタッフも入れると80名を超える大ボランティアチームになりましたが、

みんな和気あいあい楽しく作業に取り組んでくださいました。

暑くもなく、寒くもなく、作業も重労働じゃなかったのも笑顔が多かった理由でしょうか?

皆さんのおかげで植樹祭の当日を安心して迎えられます。

ありがとうございました。

大阪マラソンチャリティランナー募集!!

皆さん!4月7日から大阪マラソンチャリティランナーのエントリー受付が始まりました!

今年も吉田が走ります!

すでに9名の方がエントリーしてくれています。うち、4名はすでに7万円を集め終わっているという好スタート。

倍率5倍とも言われる大阪マラソン。

チャリティランナーだったら、エントリーをして7万円集めれば抽選無しで走れます!

詳しくはこちら → http://www.osaka-marathon.com/2017/runner/entry/apply_c/

オイスカのチャリティカラーは紫です!

ご協力お待ちしております!

皆さんの力で大阪マラソンを盛り上げましょう!!

自由研究「どれだけ伸びる?」に答えて

緑化技術担当参事の清藤です。

海岸林担当の鈴木さんがクロマツをよく観察してブログに投稿しているのには感心しました。

さて、どうしてクロマツが秋伸びたりするかの疑問に答えたいと思います。これまでの研究成果を交えて少し詳しく話しましょう。まず樹木の伸長生長のタイプは大きく3つに分けられます。

- ①夏季に伸長生長を休止するもの(夏季生長休止型)、

- ②伸長生長に適度な条件下で伸長と休止を断続的に繰り返すもの(周期生長型)

- ③日長や温度などの要因が生長に制限的に作用するまで生長し続けるもの(連続生長型)です。

①型は単節型のアカマツ、クロマツなどマツ類や、広葉樹ではブナ、コナラ、クヌギ、クルミ、カエデ類などです。

②型ではテーダマツ、ラジアータマツ、カカオ、マンゴーなどの熱帯植物、ミカン、チヤもこのタイプです。

③型には多くの落葉樹・サクラの類、ハンノキ類、ニレ、シナノキ、ポプラなどがあります。

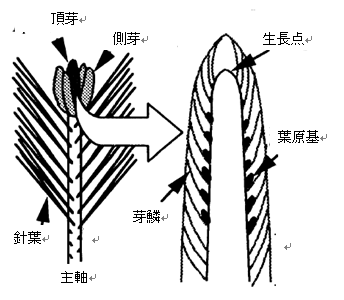

この①型でも③型でも頂芽(冬芽)が節間伸長してから8月以降に2度目の生長(二次伸長)が見られるものがあるのです。これは「土用芽」、と専門用語では呼ばれています。それが高い確率で発生しているのがアカマツ、クロマツです。夏季生長休止型のマツは、春季に開芽すると急速に主軸伸長し、伸長生長を継続して6月末頃までおこない、休止して次の頂芽を形成していきます。それがそのまま冬芽になる場合と, 秋伸びする土用芽となる場合があるのです。

縦切断した冬芽の模式図を示しました。その針葉の基になる葉原基束数が多くないと土用芽にはならないようです。クロマツの葉原基数を調べた例は見当たりませんが、アカマツでは40~50程度の形成が見られないと二次伸長する土用芽になりません。春から伸びた主軸は、前年の栄養分を使って展開したのに対し、秋伸びする土用芽は、主軸が今年になって稼いだ栄養分を使って展開するので、その稼ぎが多くなければなりません。 また、これもアカマツの例ですが、気温と日長が関係していて、温度は最低18℃以上、日長条件が14時間以上で土用芽となることが明らかになっています。クロマツの土用芽も、葉原基数、温度、日長そして栄養条件が複合して起きる生物季節現象とおもわれます。

こんにちは

海岸林担当 鈴木です

しばらく私のブログにお付き合いくださりありがとうございます。

4月15日はボランティアの日ですので、明日以降は「ボランティア報告ブログ」が続く予定です。私のブログ連載はこれで最終回になります。

シリーズ(?)最終回のブログは「個性いろいろ」

37haの広大な植栽地を巡ってみると、ユニークな姿をしたマツに出会います。

ついつい背の高いクロマツばかり報告してしまい、なかなか表舞台に出ることのないクロマツたちを紹介します。

私たちの植栽地に隣接して他の団体の植栽地もあります。

10haほどを11団体で植えていますので、1団体あたり1haほどの広さです。

それぞれ団体により植え方も樹種もさまざま

広葉樹を混植している所、乾燥を防ぐため根元にフェルトのようなものを敷いている所などなど。

ひと際目を引いたのがこちらの団体

ある団体(看板を見つけられず、団体名がわかりません)が造園会社に委託している植栽地

背丈も太さも樹形もきれいに揃っています。

個性色々な私たちの植栽地とは違い、みなで肩を並べ、今年は20㎝伸びようか~と相談でもしているかのようです。

均一に成長させる方が、おそらく管理しやすくなるだろうと思います。これはこれですごい技術です。

私たちの植栽地は、全国からのボランティア、森林組合の職人、再生の会のみなさんなど、年間2000人以上の個性いろいろの面々が携わる現場ですから、クロマツも個性いろいろに成長していくのでしょうか??

現場に行くと色々な発見があり、本当に楽しいです。

夏休みに家族旅行で宮城県の観光 プラス 半日ボランティアのプログラムも盛りだくさんで楽しいですよ!

子どもの頃からボランティアを経験し、臆せず自然体でボランティアができる そんな子どもたちが増えていくといいなと思います

海岸林担当 鈴木です。

何日も私のブログにお付き合いくださりありがとうございます。

今日は、小松菜の話をひとつ

ここ名取市は仙台の台所と言われているように、野菜栽培がとても盛んです。

とくに小松菜、チンゲンサイの生産量は多く、再生の会のメンバーにも小松菜・チンゲンサイ生産を本業としている方が多くいらっしゃいます。

そのおひとり、大友さんのお宅に伺いました。

到着すると、ちょうどビニールハウスから顔を出してくれました。

大友さんにお話を伺っていると、へぇ~そうなんだ・・・と知らないことばかり。

くせがないので小松菜はおかず作りに重宝していますが、スーパーで買って食べているだけでは知らないことが多いのを実感。

○小松菜の種は機械で蒔く

種を蒔くだけでも大変だろうなと思ったのですが、機械を使うのだそうです。

実際に機械を見せていただきました。

百草丸ほどの小さい種(直径1ミリ程度)を1粒ずつ吸い付けて、同じ場所に重ならないように蒔いていくようです。ほんの小さな種を1粒ずつ・・・ すごい機械だなぁ

○朝方は小松菜の葉が凍っている

小松菜はビニールハウスで栽培しているのですが、冬の寒い時期は、朝は葉が凍っているのだそうです。

凍ったら葉が傷んでしまわないかと思ったのですが、そこは大丈夫。

スーパーで買った葉物を冷凍すると葉が傷んでしまうのですが、まだ根を張り生育途上のものは違うのですね。

凍ったのが融けた昼過ぎに収穫作業をして、翌日の朝、出荷

○収穫は根元をカッターで切る

抜き取ってから根を切り、袋に入れて出荷するのだと思っていましたが、抜き取る前にカッターで根を切ってしまうとは思ってもみませんでした。こちらの方が作業が楽なのでしょうね。

ただ、同じハウス内で小松菜を栽培するには、残した根をきちんと取らなければ、次の小松菜の生育が悪いようです。

少し話を伺っただけでも初めて知ることが多かったので、きっと一緒に作業をさせていただいたら、色々なことを知ることができるのだろうと思います。

スーパーで買って食しているだけではダメですね~

自由研究「どれだけ伸びる?」

こんにちは

海岸林担当 鈴木です。

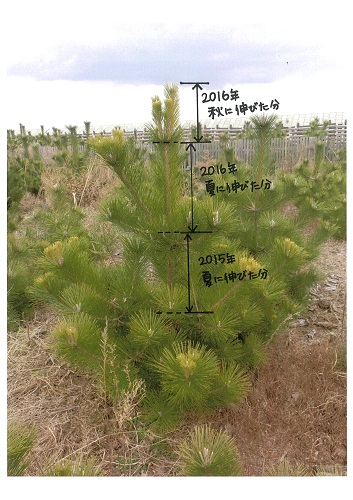

クロマツは一年でどれだけ伸びたかがひと目で分かります。

と、わかったようなことを言いますが、これまで机上で分かったような気になっていましたが、今回、実物をよーく観察してわかったことです。

一般に樹木の一年間の伸長量を測るのは、1年前を計測していない限り難しいです。

マツの場合、1年前の樹高を計測していなくても伸長量がわかります。

白いもこもこした部分(頂芽)の伸びた分が1年間の伸長量となります。

一般には春先から初夏(6月下旬)までに頂芽が伸び、頂芽の下の方から順番に葉が伸びてきます。

ところが、秋にもう一度、頂芽が伸びるクロマツもあります。

同じ環境に置かれているのに、秋に伸びるクロマツ、伸びないクロマツがあるのは不思議です。

こちらは秋に伸びなかったクロマツ

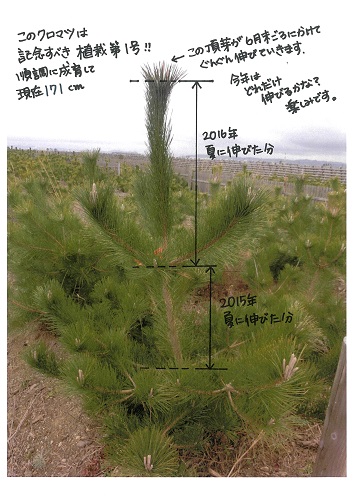

植栽地の中で樹高No.1は220㎝(2017.2.1時点)のこちらのクロマツ

このクロマツは秋にもぐーんと伸び、他を抜き1位に躍り出ました。他のマツがひと休みしている間に抜き去りました。ウサギとカメのお話のようですね。

クロマツはなぜ秋にも伸びるのか?

こちらの専門的な話は緑化技術担当参事の清藤先生に解説をお願いしてみます

自由研究「うろこ模様」

海岸林担当 鈴木です。

私としては大発見「ウロコ模様の樹皮はどのようにできるか?」をレポートします。

松の幹がウロコ模様をしているのはみなさんご存知だと思います。

内陸防風林としてマツを植えている場所には、震災前から残っているマツもあります。

植栽したマツの生育状況を見つつ、残存している松も観察してみました。

マツの幹がウロコ模様になっているので、このウロコをはがしてみたら虫が出てくるかな~なんて思ってみていたのですが、急に、なぜこのようなウロコ模様になるのだろう?と不思議になってきました。

年月を経るに従ってウロコが深く刻まれていくようにも思えます。

この後、防潮堤のすぐ後ろに広がる植栽地へ行き、植栽時期、土、種の産地の違いなどで何箇所かのクロマツを観察してみました。

まだまだ寒いこの時期に頂芽が10センチほどに成長しているものもあり、驚きました。頂芽は何月頃から伸び始めるのだろう?このギモンは次の自由研究の題材にします。

白いモコモコで覆われている頂芽ですが、10センチほどに伸びたものは下のほうからバナナの皮をむくように白い皮がむけてきているのがわかりました。

頂芽から下、昨年夏に伸びた幹のところを観察してみると、きれいなウロコ模様になっています。

さらに、葉はすべてウロコ模様のいちばん上の点から出ていることに気付きました。

葉は1年~2年でおちてしまうとのこと。

であれば・・・

またまた頂芽に目を戻し、バナナの皮のように剥けた白い皮の先端からかすかに緑色のものが隠れているのに気付きました。

そうか!ウロコ模様は白いモコモコに見える頂芽部分の形状に由来しているのだ

なんだか小学生の自由研究のようで恥ずかしいのですが、実は今回の一番の発見はウロコ模様のでき方が解明できたことでした。

ではなぜ頂芽がバナナの皮のように剥ける形状をしているのか??それはこの先の自由研究とします。

だんだんオタクに近づいてきているような気がします。