本部・広報室の林です。

4~7日まで横浜で開催されていたアジア開発銀行の年次総会 最終日、

サイドイベントとしてセミナーを開催しました。

日本のCSOがどのような取り組みをしているのかを世界に発信しようと

主に環境保全や復興支援などについて紹介しました。

「海岸林再生プロジェクト」については清藤参事が専門的な視点に加え

社会的なインパクトについても触れながら紹介してくださいました。

会場にはアジア各国を中心に世界中の青年たちの姿が多く見られました。

「質問がある方」とのファシリテーターからの呼びかけに

たくさんの手があがりその積極的な様子に驚きました。

香港から来たという女性は

「香港はこれまで大きな災害に見舞われてないので政府はそのための 備えをしていないが、今後は防災対策は欠かせないと思っている。 私たち若者が政府に働きかけるとしたらどのようなことができるか」 と質問。若い人たちが真剣に学び、考える場の空気の心地よさを感じました。

セミナーが終わった後、降壇したパネリストたちに、たくさんの参加者が

声を掛け、コミュニケーションを図っていました。

私が話をしたミャンマーの女性は、国際NGOの事務所に勤務し、

防災意識の向上プログラムを担当しているとのことでした。

「ミャンマーでも地震や洪水などの自然災害が多く、日本での取り組みは

とても参考になる。子どもたち向けにどう防災教育を展開していったらいいか」

と質問されました。日本の学校で行われている避難訓練などを紹介しつつ

それでもやはり地域や学校によって温度差があることを伝えました。

「自分が体験しないと本気にならないのは日本も同じなんですね」と。

日本が世界にできる貢献の一つは、防災教育なのだろうと震災後から

考えていましたが、それをあらためて強く実感したセミナーでした。

県立名取北高校から100名申し込み!

多雨多湿の次、今度は雨がまったく降っていない。今日も。

毎年、乾燥と多湿の繰り返しには慣れていますが、心配は変わりません。

植栽開始の17・18日に51mm降って以来3週間、ほぼ降雨ナシ。

去年・今年の現場は、降れば水が引かないし、降らなければチップがないので

乾燥著しい。北西からの乾いた強い風は数日おきに吹き続けている。

今期の植栽地は静砂垣が先に入っているが、風でマツが回されやすい。

「津波で倒され、枯れてもなお役に立とうとする」と太田猛彦先生が言った

松チップの役割は大きい。

5月20日の4回目の植樹祭の申し込み締切目前。

全体の募集もちょうど適正な人数となりそうです。

植樹祭開催地。閖上方面、北を望む。三角の防風垣の中は30m×20m。これを約40区画が植樹祭対象面積2ha。

10,000本名取北高校の女子生徒5名を含む78名で4月のボランティアの日に割り箸をさして準備してあります

連休前、東京本部の鈴木和代さんから電話報告。

「植樹祭に、名取北高校から先生含めて100名申し込みありましたよ!」

まさかの100人。これはビックリ。

校長先生にお礼の電話をすると、

「人を育てようという皆さんの目標は、我々と同じですから!少しづつイキマスヨ!」

少しじゃないです。このインパクト。あの校長、教頭先生ですから動員ではないです。

私たちの希望通り、自分で手を挙げた100名です。

きっと先生たちは、すでに次の一手も考えていることでしょう。

「今年は若い世代の参加に力を入れる時期」とチームで話し合ってきました。

連休明け早々、損保ジャパン日本興亜環境財団主催の大学生インターンの面接もあります。

大学生から「卒論の研究素材に」という申し込みもきています。

6月・7月のボランティア申し込みは去年以上。

事務所の引っ越し(120mだけ移動)も加わって、お盆まで多忙な毎日となりますが、

安全と健康に気を付けて、着実に結果を出してゆきたいと思います。

それにしても休みすぎた・・・ 仕事できるかな??

またまた浅野です。

先日のブログで林室長は四葉のクローバーを見つけられる。ということを書きました。

それに引き続き、林室長のお話を…。

播種作業の休憩中…

林室長がハウスの中にいませんでした。ちょっと気になってハウスの外に出てきょろきょろ。

誰かと話してるわけでもないし、トイレかなぁ…?と思っていると、

発見!!なにか作業をしてるじゃないですか!

「何してるんですかー?」

「ノビル採ってるの」

…ふむ。ノビル…うん。聞いたことある。食べたことない。

宮城の地名にもそんな名前のところがあったなぁ…。などなど思いながら、

近くに行って見てみると…いっぱい!!

思ったよりもたくさんのノビルが収穫されていました。

自然に生えてきたもののようで、林室長は味噌で食べたり、餃子に入れて食べたりするそうです。

「ほぉ・・・食べたことないです」「おいしいよー」などと話しているうちに

休憩終了。そのまま作業に戻りました。

出張を終え、月曜日に東京の事務所に行くと…

「浅野さん、これ。ノビル入り餃子」と林室長がわざわざ持ってきてくれました!

ごめんなさい。写真撮るのを忘れました…。

でも、お昼においしくいただきました!

皆さんも休憩中に育苗場をプラプラすると、何か見つけられるかもしれないので、ぜひ。

「田植え、頑張ってください」

森林組合のY班長にこう言って別れた。

東北の森林のプロも、幾つもの顔を持つ人が多い。

ここの仕事に来る人は音楽業界も多い。

青梅線も、東京の自宅も、いつも妙な感じがする。

帰ってきたと思うのはいつも名取の美田園駅。

帰京した途端、ヒノキ花粉。くしゃみ連発。ティッシュと友達。

東京は宮城と違ってヒノキが多いから。

よく働いた。できることは全部やった。

ちょっとクロマツを忘れよう。珍しくそう思った。

29・30日の2日間で32時間熟睡。やっぱり自宅は自宅。

テレビを見てても、すぐ寝てしまう。こういう日は年に何度か。

ちょっと料理したり、洗濯、風呂掃除、犬の散歩・・・すこしだけ家事男。

近所のチビたちとサッカーしたりするから、なかなか捻挫は治らず。

水路を走り幅跳びして今までにない嫌なコケ方だった。折れてなくて良かった。

私が寝ている間も、一部の森林組合作業班は「施肥」に突入している。

全身に鞭打って田植えをしている人もいる。

むろん、私と同じように、ひたすら寝ている人もいるだろう。

連休明け、まだ15000本ほど植えねばならない。植樹祭もカウントダウン。

プレッシャーはあるけど、仕事を完全に忘れることはできないけど、

その割にはイイ気分転換できた気がする。

こんにちは、浅野です。

56,000粒の播種のことは林室長・小林さんのブログに書いてありますが、私はその時の休憩の話を…。

休憩中は皆さんハウスの中でお茶やコーヒーを飲みながらひと息。

いろいろな会話が飛び交います。

わぁー今年も分からない言葉が飛び交ってるなぁ…。と思っていると、

「へぇーすごいねぇ」「考えたねぇ」「こりゃいいわー」となにやら女性陣の声が…。

後ろを向くと女性陣が誰かを囲んで何かを見ている…

気になってのぞきに行くと…

なんと森林アドバイザー会の方が自ら作られたそうで、

去年来た時、種が手にくっついちゃってまきにくかったから…とのこと。

このためにわざわざ作って持ってきたみたいです。

女性陣はべた褒め。来年はいっぱい作ってきてくれるかもしれませんね。

前回、クロマツの苗を海岸に植える作業を「海岸林再生プロジェクト」の肝だと言いましたが、もう一つ、肝がありました。海岸という悪条件に耐えられる丈夫な植える苗を育てる作業です。前回も書きましたが、名取市海岸林再生の会がつくった苗はことし、宮城県山林種苗品評会で最優秀賞をとりました。これからも頑張ろう、というわけで、クロマツの種まきが先だっての4月27、28の両日、名取市の育苗場でありました。

海岸に苗を植えるのが職人技だとしたら、種まきはチームワークの作業です。まくのはマツクイムシに強い宮城県産の抵抗性クロマツの種1・2キロ。5万5千粒ほどにもなります。素人には気の遠くなるような数なのですが、約20人で、28日の午前中には、予定を半日あまして終えてしまいました。

種まきというのは、いくつもの細かい作業の積み重ねです。一つ一つは決して難しい仕事ではないように思えます。こんな手順です。

①トラクターで畑の地ならしをする→②ビニールハウスに用意してあったコンテナポット(苗をまくために土を詰めた容器)を軽トラックで畑に運んで並べる→③コンテナポットの上から水をまく→④ポットの土に木の棒で小さな穴をあける→⑤その穴に種を一粒ずつ入れる→⑥穴を埋め、足りなければ土を足す→⑦乾燥や寒さを防ぐためポットの上にムシロと合成繊維の覆いを二重にかける→⑧最後にもう一度上から水をまく。

仕事はこれだけではありません。コンテナポットに土を詰める作業は3月にありました。種を5万粒まくためには、土詰めも5万回必要です。300ccの土を詰め、缶コーヒーの空き缶で適度に固めるという、これまた地味な仕事でした。また、種は数日前から水につけ、まく日の朝にはベビーパウダーをまぶします。発芽を促すとともに、まいた種がよく見えるようにする工夫です。コンテナポットを並べるとき曲がらないように目印に糸を張るようなきめ細かさもあります。

そして何より、種をいつまけばいいのか、の決断がありました。気温の上昇具合など見ながら、種まきに最適なタイミングを探すのは佐々木廣一統括の役目です。

こうした数多くの仕事が、よどみなく行われていく。種まき当日は好天でしたが、それにしても、傍から見ていると気持ちよく仕事が進んでいく。人によって仕事の速さや丁寧さに多少のばらつきがあるのはしょうがないのですが、それぞれが遅れている工程にさっと入っていく様子は見事でした。下を向いて黙々と、という作業が多く、そのうちに飽きて集中力がなくなりそうです。そこはおしゃべりで気を紛らわし、効率を上げているようでもありました。作業はボランティアではなく給与が支払われています。だから真面目にやって当たり前ではあるのですけれど、きちんと仕事をすることの美しさのようなものが現場にはありました。

私自身は種まきは二度目です。去年はしゃがみこんだ姿勢を取り続けたため腰を痛めてしまったので、今回はコルセットを着け、ズボンを汚してもいいからなるべく楽な姿勢でやろうと決めていました。プロジェクト自体の種まきは震災の翌年に始まりことしが六回目。試行錯誤を繰り返しながら、ふさわしい形に収れんしてきたようです。苗づくりを担う「名取市海岸林再生の会」には農業を営む人も多く、それぞれが一国一城の主です。そのせいか、作業中には「みんな、考えてることが違うから」などとぼやく声も聞こえましたが、それがただの冗談に聞こえるほど、仕事はつつがなく終わったようでした。種の数をちょっと読み間違え、土を詰めたコンテナが足りなくなって種が数百粒余ってしまったのが、唯一の小さな失敗だったでしょうか。

種は2、3週間で発芽し、順調に育ったものが2年後に海岸に植えられます。そして、種まきは来年で終わるといいます。プロジェクト第1次10ヵ年計画も第3コーナーです。

第一回インフラメンテナンス大賞 農林水産大臣賞受賞!

昨日発表された第1回インフラメンテナンス大賞。

「海岸林再生プロジェクト」は農林水産大臣賞を受賞したことを報告します!

インフラメンテナンス大賞は農林水産省のほか、総務省、文部科学省、

厚生労働省、国土交通省、防衛省で新たに創設したもので、

社会資本のメンテナンスに係る優れた取り組みを表彰するというもの。

プロジェクトとして強調した民間活力の活用、市民参加といったところが

評価されたのでしょうか。いつも支えてくださる皆さんのおかげです。

どうもありがとうございます!

「海岸林はインフラ」と訴えながら活動してきたプロジェクトが

こうした賞をいただけたこと、うれしく思います。

引き続き応援よろしくお願いします。

クロマツ播種5万6千粒

昨日と今日でクロマツ播種5万6千粒を終えました。

27日のみ参加してきた広報室の林がなが~い1日の様子を報告します。

朝8時から開始。

佐々木統括から説明ののち大事な儀式が。

種蒔きは育苗の始まりの大切な作業。

今年の苗がよいものになるようお神酒を捧げました。

神棚に見立てた棚には虫よけスプレーなどが並んでいるのが何ともうちのプロジェクトらしいというか……。

(ちなみにこのお酒、作業後に女性陣がペットボトルに詰めかえて持ち帰ってきました)

さてここからが作業の報告。

今年はすべて宮城県産の種子。粒が大きい!

↑ あらかじめ水に浸けて

↑ あらかじめ水に浸けて

← 当日朝水を切り

↓ ベビーパウダーをまぶします

まずは3月に土詰めをしたコンテナをビニールハウスから運び出します。軽トラックをビニールハウスの中に入れ、荷台に積み込みます。

畑にコンテナを並べると水をたっぷりかけて準備完了。

棒で穴を開ける人、種子を一粒ずつその穴に入れていく人、

穴を指でつまんでふさぐ人、土が少ないコンテナに土をかぶせる人。

それぞれ入れ替わりながら作業が進みます。

どれもしゃがんだ姿勢が続くので足腰が痛くなるのは同じ。

すべて人の手でやる作業ですからそれはいろいろあります。

穴あけ係は同じ力で棒を差し込んでいるのに、

土の硬さがそれぞれ違うので深さが一定にならないことに難しさを感じ、

種子まき係は小さな粒を一つひとつ、穴に入れているつもりでも2粒落ちてしまったり、

穴ふさぎ係は種子の蒔き忘れを見つけては「お~い、ここ誰がやったの?」

「毎年芽が出ないやつがあるけど、あれはそもそも蒔いてなかったんだな」などと言ってみたり。

単調な作業が続くからか、いつも以上にどうでもいい話も飛び出して

和やかな雰囲気でした。

それでもみんな6回目ともなると手順が分かっているから早い!

手薄なところを手伝ったり、次は何が必要か分かっているから動きに無駄がない。

役割が決まっているわけではないのに、全てがスムーズに動いていくって気持ちがいい!

手際よく進んだおかげでお昼休みもたっぷり。

その時間を使って同時に進んでいる植栽現場の視察へ。

27日は4000本、28日は4300本が植えられました。

「名取市海岸林再生の会」のみなさんが出荷準備をした苗は10本ずつの束にして、1箱に10束入っています。

「名取市海岸林再生の会」のみなさんが出荷準備をした苗は10本ずつの束にして、1箱に10束入っています。

現場に行くと森林組合の皆さんもお昼休み中でした。

長靴を脱いで車の中で休憩中。お昼寝をしている人もいれば、若いお兄ちゃんたちはスマホを眺めていました。

私たちは事務所で椅子に座ったり、畳の上に座ったりしてお弁当をいただきましたが、重労働をしている皆さんがこうして狭い車の中で休憩している様子になんだか申し訳ない気持ちになってしまいました。

1時から作業開始。ものすごい勢いで植えていく現場に響くのは鍬が砂地に刺さるサクッという音と苗木袋を引きずる音だけ。どうでもいい話で盛り上がってしまう播種チームとは違うなぁ~とまた申し訳ない気持ちになりました。

この見事にまっすぐ植えられたクロマツ、見てください!

皆さんが黙々と作業をしているのに写真を撮っているだけの自分は

ここにいちゃいけないとまたまた申し訳なく思える現場でした。

さて育苗場に戻って播種作業再開。

植栽70,000本に向けて、ただいま32,000本植付完了

4月17日から名取市海岸林再生の会の手による苗木の出荷、宮城中央森林組合の手による植付、

毎年恒例の両輪による植栽が始まって8日間が経ちました。

宮城県産精鋭樹クロマツ コンテナ苗 9,710本

宮城県産マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ 挿し木苗 450本

香川県産マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ コンテナ苗 5,485本

宮城県網地島産精鋭樹クロマツ コンテナ苗 8,510本

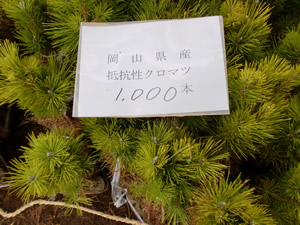

岡山県産マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ コンテナ苗 8,300本(継続中)

宮城県産マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ コンテナ苗 これから

合計 32,455本

植樹祭で1万本植えますから、職人さんのノルマとしては半分超えたところ。

職人さんたちの声

「オラ、30分で80本植えた」(22.5秒で1本。化け物の世界)

「あの人たち、半日で300本植えてった・・・」

という声もあれば、育苗場で苗木の受け渡しをしているときは

森林組合若手:「あのー、そんなに苗木出荷しないでもいいっすよ・・・」

再生の会女性:「そんなこと言わないで、頑張んなさい。ほら!コーヒーあげっから」

森林組合若手:「朝、起きられねーんです。カラダ痛くって・・・」

明日4月27日から2日間は、これに並行して2019年植栽用の「播種」を行います。

種は24日から冷蔵庫の外に出し、水に浸してあります。丸2日経つとだいぶ浮き種が

減ってきます。

今日もまた、強風注意報。

肌寒く、午後から雨模様。

「風で回される」 ~強風のあと~

「やはり風で回された・・・」

手直し個所は同じ人が植えた場所ということが多い。応急処置は施した。

幸い、本数は多くなかったが、森林組合に状況をシェア。

佐々木統括が毎年造林講習会で指示するのは植え付けの深さ。

今年の指示はコンテナの培養土から2~3cmのところが地表となるように、

「やや深植えを!」と

今年からは震災で倒伏した松チップは完全に品切れ。

これまでは、砂の移動防止、砂からの根元保護、ときに保湿、

ときに高温障害防止に役立ってきた。

これからは風がもろに根元に直撃する。

砂も飛ばされ、根元は傷つき、地表も削られ培養土が露出する。

浅植えだと苗は風で回され、写真のように隙間ができて枯損に繋がる。

海岸林の植栽の典型的な光景。

最大瞬間風速29.8m。なにしろすごい風でしたから。

襟裳岬で教わった「根踏み」も検討しなければならないか?

もっときちんと点検しなければ・・・